文|黄冰芬

随著全球气候变化加剧,极端天气在世界各地造成不同程度的灾害,伤亡和经济损失不在其数。观乎近年吹袭香港的10号超级台风变得频密,包括今年的“苏拉”、2018年的“山竹”、2017年的“天鸽”等,严重威胁市民生命安全。上周台风“海葵”带来的强降雨列车效应,则导致大湾区沿海城市严重内涝。为应对全球暖化下的极端天气,“低碳减排”是全球公共管理上亟待研究解决的课题。

2015年195个国家签署《巴黎协定》,成为全球范围内推动低碳减排的重要里程碑。作为发展中国家及协定的成员国,我国亦致力于实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的目标,并展现了责任担当。2012年的中共十八大报告,就把绿色低碳和节能减排摆在突出位置,为生态保护建设、发展新能源、推进绿色低碳转型等方面做了一系列政策和工作指南。

笔者关注国家的环保事业和绿色经济,近月借考察内地不同省市发展生态、开发新能源等情况的机会,强化自身对这些领域的认识,以便更好助力香港和国家推进相关政策。例如,考察广东湛江的红树林生态区,茂名的露天矿生态公园,江门专门研究减碳、碳利用、碳标准和碳交易的“双碳实验室”,佛山和云浮的氢能交通产业,内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗的零碳产业园等地点时,当地政府部门、专家学者和业界代表细心介绍,都令笔者不断“补课”,更新认识,受到启发。

说起内蒙古,很多港人或许不太熟悉。除了沙漠戈壁,可能会想起民歌中的“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”。2022年,内蒙古鄂尔多斯人均GDP超越北上广等一线城市,位居内地首位。那是产煤大市,以一市之力解决了25个省的“燃煤之急”,其“羊煤土气”——羊绒、煤矿、稀土、天然气,是重要的经济发展支柱。尽管如此,在全国“双碳”的大环境下,内蒙古也在加快向绿色经济转型。

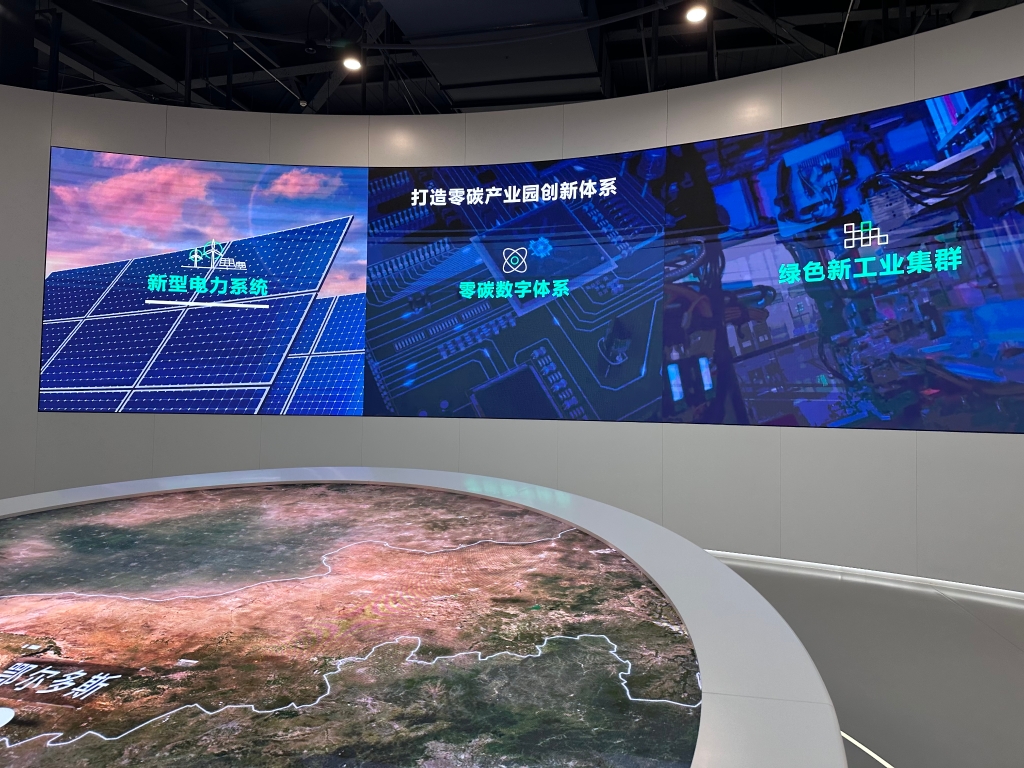

在鄂尔多斯零碳产业园,笔者感受到氢能的应用场景不断拓展和持续创新,企业已在研究不同形式的加氢设备,既有固定加氢方式、到站更换电池方式,也有方便如充电宝般的流动加氢机器人。该园作为能源产业园聚集了“风、光、氢、储、车”五大高端新兴产业,从材料、生产、消纳到运输端都有深度布局,并促进上下游企业在氢能产业链中的落地和连结,同时也在积极开拓“一带一路”市场。这一战略布局,为鄂尔多斯带来前所未有的发展机遇,也让我们看到国家在新能源发展上的坚定决心!

如今氢能源发展已逐渐走上发展风口,特别是为我国交通领域指明了重要的可持续发展方向。以氢作为燃料驱动的车辆,在行驶过程中将氢转化能量产生电、热和水蒸气,全程零碳无污染,而且具快速加氢、氢电池寿命长、不走电及耐寒耐热等显著优点。现时内地长途货车、垃圾车、洗街车、部分区域试营的公交车,都在加速引进氢电池,也有氢能车辆实现外贸出口。

能源技术改革必然是一场影响深远的改革。在“双碳”大背景下,香港岂能置身事外?《香港气候行动蓝图2050》提出,在2035年前将碳排放量减半,并在2050年前实现碳中和的目标。目前,香港最大的碳排放源是发电和运输界别,分别占比66%、18%,加起来的比重达84%。因此,香港迈向碳中和的关键政策是“净零发电”和“绿色运输”,而其中最重要一环就是能否发展氢能源。真心希望香港别再落后人前,要进一步变通政策,在发电、运输等方面多参考内地新能源开发和应用。

(作者系港区全国人大代表、香港再出发大联盟总主任,文章仅代表个人观点)