近日有媒体报道自今年1月以来所通过的24项法案之表决情况,并以“表决参与率”为题,分析各立法会议员表决时的在席次数,更以大标题表示因2/3政府法案的议员“表决参与率”未过半,有议员忧虑会遭法律挑战。笔者是选举委员会界别的立法会议员,同时也是法治教育督导委员会统筹及协调小组主席,现拟抛砖引玉,向广大读者普及相关议题的法律规定及知识。

首先要说明的是,表决分为举手和点名表决(或通俗讲的记名表决)两种。一般而言,表决会采用举手的方式,除非有议员向主席提出要求点名表决。

那么在不点名表决(或举手表决)的情况下,有何适用的规定呢?

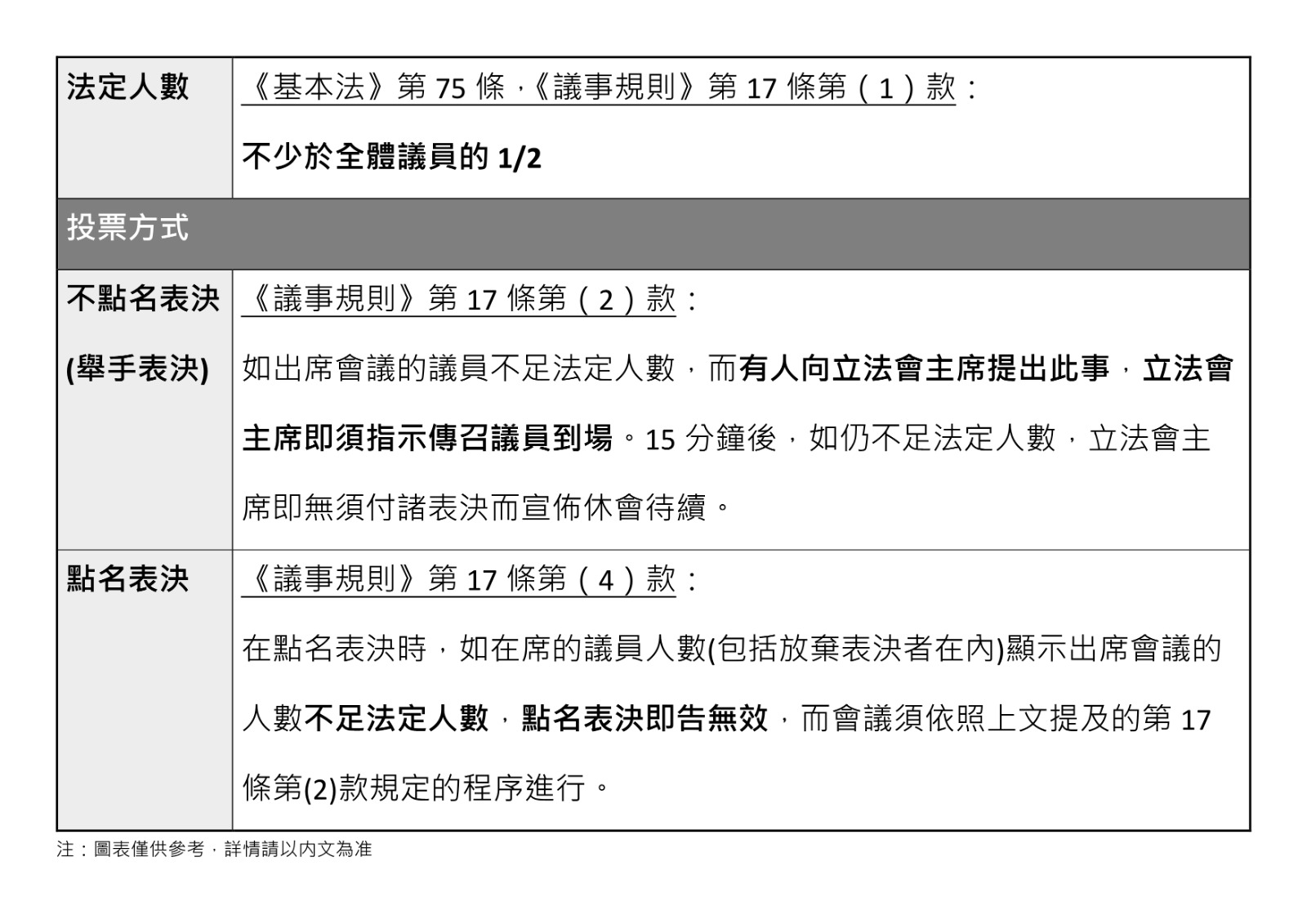

《基本法》第75条:“香港特别行政区立法会举行会议的法定人数为不少于全体议员的二分之一。立法会议事规则由立法会自行制定,但不得与本法相抵触”。

立法会《议事规则》第17条第(1)款:“立法会会议法定人数为不少于全体议员的二分之一,包括立法会主席在内。”

虽然《议事规则》第17条第(1)款规定了立法会会议的法定人数,但这是否等同于会议全程都必须满足该法定人数?

《议事规则》第17条第(2)款:“如出席会议的议员不足法定人数,而有人向立法会主席提出此事,立法会主席即须指示传召议员到场。15分钟后,如仍不足法定人数,立法会主席即无须付诸表决而宣布休会待续。”

换句话来说,在不点名表决(或举手表决)的情况下,如没有人就出席议员不足法定人数一事向立法会主席提出,则上述有关条文并不适用。

至于点名表决的规定又是怎样?

《议事规则》第17条第(4)款:“在点名表决时,如在席的议员人数(包括放弃表决者在内)显示出席会议的人数不足法定人数,点名表决即告无效,而会议须依照上文提及的第17条第(2)款规定的程序进行。”

这条的意思是,在点名表决时出席会议的人数必须满足法定人数,否则表决无效。

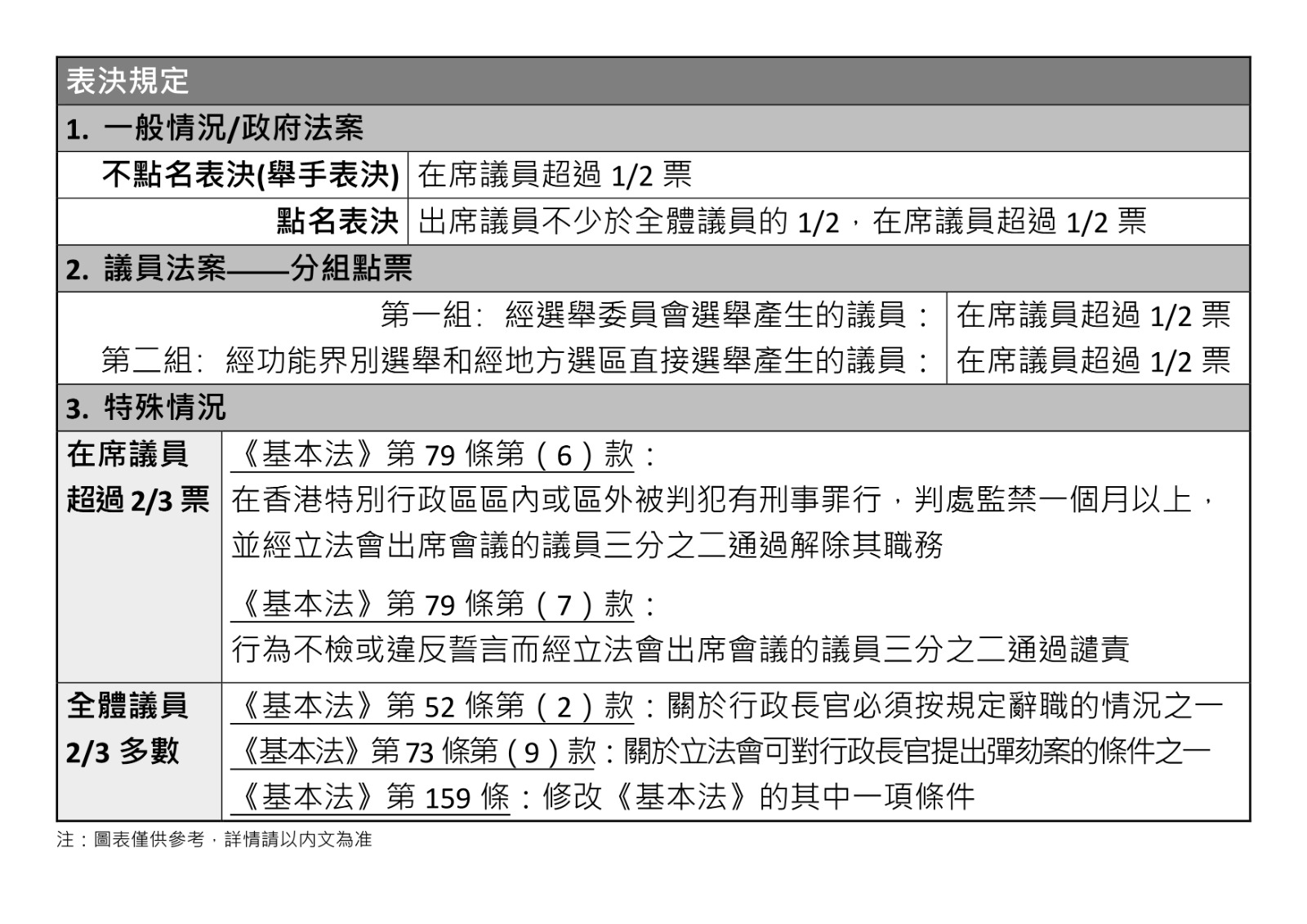

接下来,我们再看看《议事规则》对表决的程序是如何规定的,议案和法案等又是否必须全体议员过半数表决方能通过。

一般而言,除了一些例外情况,所有提交立法会或全体委员会表决的议案,均须获得出席会议的议员的过半数票,方为通过(注:是出席会议的议员的过半数,而不是全体议员的过半数)。

由议员提出的议案或法案,或议员对任何议案或法案提出的修正案则属例外情况之一。在此情况下,需要“分组点票”皆获出席会议议员各过半数票,议案或法案才可获得通过。所谓“分组”即指(i)经选举委员会选举产生的议员的一组和(ii)经功能界别选举和经地方选区直接选举产生的议员的另一组。

《议事规则》第46条第(4)款进一步规定:“若表决赞成某议题的议员多于在进行表决时在席议员的半数,议题即获得过半数票”(注:条文指的是在进行表决时的在席议员,而不是全体议员)。

立法会及全体委员会的表决程序相若,唯主席须根据其判断,说出其是否认为出席会议的议员中赞成该议题者达到所规定的多数。如有议员要求进行点名表决,以质疑主席的判断,则主席须命令立法会或全体委员会进行点名表决(注:点名表决的程序参见上文《议事规则》第17条第(4)款)。

那有没有情况是需要立法会出席会议的议员三分之二通过,或者立法会全体议员三分之二多数通过的呢?答案是有的,主要都是一些重大的议题(下称“特殊情况”)。

笔者举一些例子以说明之:

《基本法》第79条第(6)款和(7)款分别规定解除立法会议员职务和对行为不检或违反誓言的立法会议员进行谴责需经立法会出席会议的议员三分之二通过。

《基本法》第52条第(2)款关于行政长官必须按规定辞职的情况之一,《基本法》第73条第(9)款关于立法会可对行政长官提出弹劾案的条件之一,以及按《基本法》第159条修改《基本法》的其中一项条件就需要立法会全体议员三分之二多数通过。

由此可见,在《议事规则》的规定下,并没有“表决参与率”一词,更没有任何定义;在不点名表决、点名表决和特殊情况下,规定各有不同。

看到这里,可能有人会问:“议员不是应该全程坐在立法会议事厅中,不可离席的吗?”

这个问题有不同的角度可以进行讨论,但值得留意的是,议员可以通过立法会大会前参与法案委员会审议议案和法案,也可以通过大会的恢复二读辩论、全体委员会审议、三读等全过程中的任一阶段和任一时点,按照《议事规则》表达其对议案和法案的立场,而表决只须按《基本法》和《议事规则》的规定处理,即属有效。

https://minio.bau.com.hk/zjsp/iu388UWvtYbrKQl5ISU4f2Gt6izTzfvM.jpeg

扫描二维码分享到手机