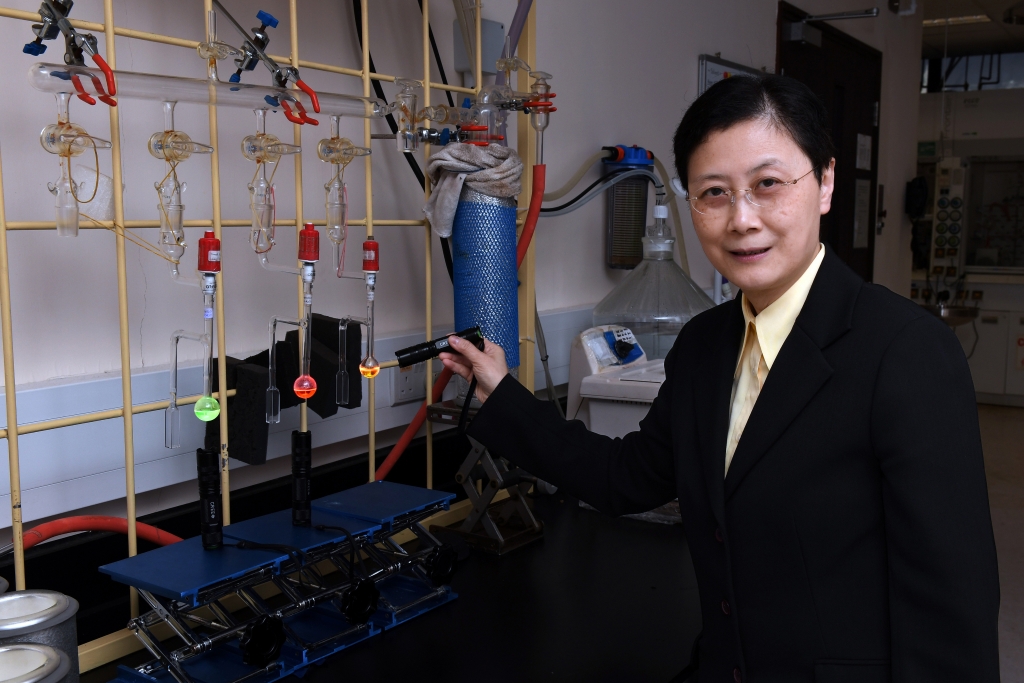

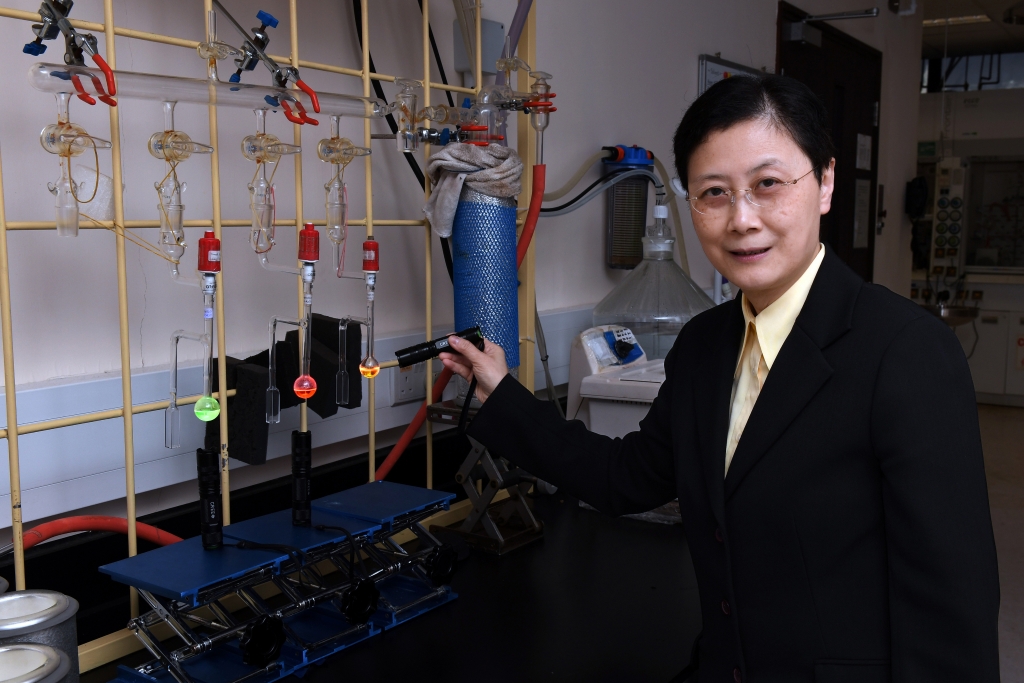

任咏华院士是国际知名的无机化学家。她在香港出生成长,从小学到博士研究生均在香港就读,博士毕业后在香港高校任教与做研究,因此被称作“港产”化学家。午间时分,如果您在香港大学周边的街巷里遇见她,那一定是她在前往粉面店用餐或餐后返校的路上,这也是她仅有的“健身”时间。她永远梳著整齐乌黑的短发,穿著剪裁合体的衬衣、西服加套裙或长裤,微笑的眼神散发著睿智的光芒。她每天早上七点半左右到校,晚上八九点后回家,除了外出访问,每周工作六天,周日把工作带回家做。这一生活轨迹和外表形象40年来未曾改变,真可以定义为“任咏华Style”。

文| 香港 陈恒

任咏华院士在无机化学研究领域勇攀高峰,尤其在发光材料领域作出了先驱性贡献,获得国际科学界一致认可。她在教书育人、建言献策,以及为人处世上都有自己的独特见解。正如爱因斯坦所说,“唯有以伟大而纯洁的人物为榜样,才能引发高尚的思想和行为的产生。”任咏华院士不仅可以作为青年学人的有益教材,也是激励香港同胞自立自强的生动榜样。

科研:自强不息攀高峰

任咏华的父亲是土木工程师,母亲是家庭主妇,一家人过著普通生活。小时候的她学习并不出众,平常同学背一两次就能记住的东西,她要背好几次才能记住,中学会考成绩“五优四良”,只能算是中上。年少的她喜欢阅读,爱看科学书籍,对大自然拥有强烈的好奇心,期盼在缤纷世界里找到自己的答案,由此她养成了善于分析的性格。

小学时,她不慎打破了一支温度计,从中泄出的水银在她手上自由流动和聚并,令她惊奇难忘。初中时她便喜欢上了化学,在化学课上,她能把不同的物质放在一起产生化学反应、观察各种颜色的改变,这激发了她从事科研的巨大兴趣。她十分崇敬化学家居里夫人。她说,居里夫人的事迹,不同年龄的人去看,有不同的体会。小时候看的是故事,现在看到的是一种科学求真的精神,是全身心投入科学贡献人类的大爱精神。她把居里夫人的名言“Be less curious about people and more curious about ideas(少一点对人的好奇心,多一些对想法的好奇心)”放在个人学术网页上,作为激励自己的箴言。

她升入香港大学时放弃了许多人梦想追逐的医学和药剂学,毅然选择了化学,从此一发而不可收拾,一直到博士研究生,都在潜心专攻化学。她说,“这是一个靠化学才能正常运转的世界”、“化学于我不只是工作,还是兴趣,是同吃饭睡觉一样的事情”。攻读博士期间,她研究金属钌和锇的氧化物的化学性质及它们的催化和光催化反应,奠定了学术根基,刚参加工作时又致力于“发光金属配合物” 的研究。2005年,任咏华以“过渡金属炔基及硫属簇配合物的分子设计及其发光性能的研究”获得国家自然科学奖二等奖。 2011年,她获得欧莱雅-联合国教科文组织世界杰出女科学家成就奖,以表彰其在发光材料以及捕捉太阳能的创新技术方面的贡献。从2008年至2020年,她担任美国化学会无机化学《Inorganic Chemistry》的副主编。从2020年开始,她担任《Natural Sciences》化学领域主编。现在她致力于发光材料及光功能分子和超分子材料创新技术的研究,以较为普及的金(Ⅲ)取代贵金属铱,合成多种分子功能材料,并将其应用于有机发光二极管(OLED)显示屏及固态照明中。她希望把化学和物理领域结合以发展新的材料并解决能源相关问题,同时结合化学与生物学或医药学来检测及治疗疾病,进军有挑战的科研新领域。

在科学探索的道路上,她自强不息,永不满足,永不懈怠,靠的就是韧劲坚持,不畏艰难,无拘无束。她常说:“我的起步比较低,博士毕业后,并没有直接去海外做博士后,所以更要靠自己不懈的努力来填补。”她认为,从事科学研究需要坚定不移的信念,往往需要付出几十年甚至一辈子的努力才能有所成就;一流的学校有一般的学生,一般的学校也有一流的学生,高材生若停在原来的位置上就是退步;人不能自满,要向前看,不能沉湎在自己是状元的过往中,不能把自己过去的风光常常挂在嘴边。正是这份对自己的清醒认知,以及对科学的热爱,使她养成了每天坚持工作10多个小时的习惯,在实验室里与化学朝夕相处,读文献、做实验,乐此不疲。

任咏华认为科学的突破来源于自由追求探索,潜心基础研究,忠于实验结果。比如在化学实验过程中,要有一个开放的思维,不能预设前提,不能带有偏见,要尊重实验结果。她认为,有时没有看到自己所期待的实验结果,并不是一件坏事,每次实验的背后都有惊喜,不能错过每一次发现真理的机会。她非常享受在实验室的每个时刻,不管是失败还是成功,她都乐在其中,“好像一个艺术家一样,发挥创意,创造出世界上本不存在的分子。”所以有些实验的不成功也并不一定意味著完全的失败,或许可能因此开创一个全新的领域。

教学:求新求实严育人

1988年博士毕业后,她在香港城市大学(当时的城市理工学院)新成立的应用科学系任教,承担高级文凭课程教学。1990年,回到母校香港大学任教,此后从未离开。在35年的教学生涯中,她总是乐于接受院系里为她编排的不同年级、不同学科领域的新课程,从不惧怕接受新的困难挑战。

为了让学生及时了解前沿知识,她总是先自学起来,逼自己学得比学生早、比学生快,然后再教学生。她重视教学相长、师生互动,认为学生问的问题,也会激发教师不断反思进步。她在教学中不喜欢教描述性的东西,而尤为重视教授概念和原理,培养学生清晰的逻辑思维,使他们掌握基本原理。因此,每教一个新学科,都是她对专业的一次新的反思。她说:“终身自我学习是非常重要的,我每天都在学新东西。如果你停在这里,别人前进了,你就是在退步。”

她指导研究生以严出名。比如,审阅博士生的论文,她从来都是一次次亲自批改,五六遍、七八遍、十来遍,不厌其烦。学生也要按她的要求一再修改,直至导师放心满意。凡是学生提交的实验报告,特别是有新发现处,她总是一而再地提出疑问,从实验的样品数量、质量到实验的步骤、流程,一点点、一步步,一一核实,甚至会要求学生反复实验。她说:“实验中越重要的结果、越重大的发现,越要增加对学生的挑战,这是为了避免假数据产生假信号而导致误判”、“科研工作者的品格中,最重要的一条是要诚实,我希望学生能忠于他们的实验结果”、“一次不忠实,终身信用受打击”。她要求学生对新的发现不说过头的话、不抱侥幸心理、不好大喜功,而是要无比严谨。正是由于她的严苛要求,她的科研团队一直在国际学术同行中保持良好诚信。

诚然,实验也不可能百分之百没有错。基于当时的数据所得出的结论可能是正确的,但未来如果仪器设备有了改进,也不排除他人推翻你的实验结论的可能性,当然这是实验条件变化所导致的实验结论不完善。而如果实验真的出错,就要主动承认并承担责任。

她常说,“我最大的愿望就是多培养一些年轻人,利用地球上储量丰富的元素,来研发出更多的新材料,解决发光、能源和功能分子材料上的难题”。在香港大学教学期间,她一直用自己的亲身经历和心得勉励有志从事科研的青年一代,激发年轻人对科学的兴趣,激励他们放手去做、全心全意地追寻自己的梦想。她认为,每个人都应该有自己的梦想,如果没有了梦想,人就失去了灵魂。

创新:赤诚无私献良言

任咏华也并不是完全囿于实验室,相反她非常善于向政府及业界建言献策、推动创新。她认为,科学界要与产业中下游加强沟通合作,优化整个创科生态圈。她说,“我们做基础科研不能闭门造车,创科生态圈如同食物链,环环相扣,只有官产学研相结合,才能将这个生态圈发展得更好”。 她一直倡导加强香港学者与内地学者的合作,尤其重视大湾区的融合发展,希望能通过一些专项资金和科研活动,让学者学生融合在一起,增进对彼此文化的了解。上个世纪90年代,内地一批学者来香港深造,看到其中的很多人现在都成了学界的中坚力量,她对此感到十分欣慰。

任咏华对如何构建具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系、将我国建设成世界重要人才中心和创新高地,踊跃建言献策。特别是担任全国政协委员后,她更加主动作为。她认为,国家有必要成立若干个科研基金,通过这些平台来招揽海外的优秀学者到中国做博士后、开立科研项目,如日本学术振兴会 (JSPS)、以色列魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)等, 吸引一些交叉学科的理学硕士及哲学博士研究生。此外,也可以参考德国洪堡基金会(Alexander von Humboldt-stiftung)的做法,不但为杰出的科学家提供赞助,而且还将他们整合在一个跨越国界的网络——“洪堡家庭”中,将来自世界各地的学术精英与德国联系在一起,与他们保持紧密的长期联系,让国际朋友有归属感,以此促进来自国外的优秀科学家和学者之间的学术合作。还可以学习欧盟的玛丽.居里行动计划(Marie Skłodowska-Curie Actions),资助来自国外的优秀青年科学家和希望出国进修的青年科学家。她特别希望香港可以做这个帮助海内外优秀学者交流的桥梁,打造一个新品牌。

她还建议,魏茨曼科学研究所严谨聘任人才的做法值得借鉴,即在招聘时设置较为严格的要求以吸纳最优秀的人,而一旦决定聘用人才后,则应给予他们充足的信任,为他们固定提供5年的科研经费, 5年后再评估其科研成果,让研究者能安心踏实地做科研。另外,也可以向海外的优秀学者发放中国绿卡,使他们留下来做科研。她十分赞赏腾讯创设的“新基石研究员项目(New Cornerstone Investigator Program) ”,这是一项聚焦原始创新,鼓励自由探索,具公益属性的新型基础研究资助项目,由腾讯公司10年内投入100亿人民币,长期稳定地支持一批杰出科学家潜心基础研究,实现“从0到1”的创新突破。她认为,腾讯的这一务实做法,让科学家不用为柴米油盐发愁而专心搞科研。这样可以充分保障科学家的原创精神,最优秀的科学家也得以免去经常申报项目的操劳,降低泄露自己研究计划的风险,避开科研上的不正当竞争。

处世:崇淡就简度生活

无论是初晤任咏华院士,抑或是与她多年老相识,无论是在一个多么盛大的宴会,还是在香港普通的茶餐厅,你所见到的任咏华院士,永远是一位有著科学家的质朴谦逊又充满智慧的形象。她说,她是一个“不会生活”的人,大部分的衬衫都是裁缝制作的,多数上衣外套等衣物都是好几件一模一样的,买手提袋也都找同一款。40年来,她的风格从未改变过。她把容貌装扮完全看作是外在的东西,认为自己不值得在上面花时间选择和考虑,而这追求简约的生活方式也受到了公务员丈夫的理解与支持。

任咏华从来不计较得失。她认为,有时计算多了,可能走弯路,做人不能想得太多,做事情不应该斤斤计较。例如团队合作的时候,人们常常会觉得有不出力的人,但不应简单的只看谁多做谁少做:多做的时候你可能没有吃亏,因为你能学到更多的东西、面对并解决更多不同的难题,在这一过程中,你获得了更好的实践机会。看似多做吃亏的人反而收获更多、看似少做占便宜的人可能错失了进步的机会。从事科学研究就是安心做自己喜欢的事,科研的过程也是一个享受的过程。任咏华淡泊看待名利,认为成功与否都应该让别人去评价,自己决定的事,则会坚持去做、全力以赴地去做,把它做到最好,尽好自己的责任。

马克思说过:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿著陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”我有幸与任院士认识多年,通过对她的特别访谈,更加了解她的志向之坚定纯粹,她在科学道路上的勤奋攀登及严于律己。她尊重事实、客观公正的人格,她创造了光辉科研成果的事迹,值得各界学习。

(作者系香港中文大学(深圳)研究员、博士,部分图片由香港大学提供,本文发布于《紫荆》杂志2023年8月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/7/30/DSUuDpHtwuIWKwRxtLeXtG3XnF362BPYTkD.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

任咏华院士是国际知名的无机化学家。她在香港出生成长,从小学到博士研究生均在香港就读,博士毕业后在香港高校任教与做研究,因此被称作“港产”化学家。午间时分,如果您在香港大学周边的街巷里遇见她,那一定是她在前往粉面店用餐或餐后返校的路上,这也是她仅有的“健身”时间。她永远梳著整齐乌黑的短发,穿著剪裁合体的衬衣、西服加套裙或长裤,微笑的眼神散发著睿智的光芒。她每天早上七点半左右到校,晚上八九点后回家,除了外出访问,每周工作六天,周日把工作带回家做。这一生活轨迹和外表形象40年来未曾改变,真可以定义为“任咏华Style”。

文| 香港 陈恒

任咏华院士在无机化学研究领域勇攀高峰,尤其在发光材料领域作出了先驱性贡献,获得国际科学界一致认可。她在教书育人、建言献策,以及为人处世上都有自己的独特见解。正如爱因斯坦所说,“唯有以伟大而纯洁的人物为榜样,才能引发高尚的思想和行为的产生。”任咏华院士不仅可以作为青年学人的有益教材,也是激励香港同胞自立自强的生动榜样。

科研:自强不息攀高峰

任咏华的父亲是土木工程师,母亲是家庭主妇,一家人过著普通生活。小时候的她学习并不出众,平常同学背一两次就能记住的东西,她要背好几次才能记住,中学会考成绩“五优四良”,只能算是中上。年少的她喜欢阅读,爱看科学书籍,对大自然拥有强烈的好奇心,期盼在缤纷世界里找到自己的答案,由此她养成了善于分析的性格。

小学时,她不慎打破了一支温度计,从中泄出的水银在她手上自由流动和聚并,令她惊奇难忘。初中时她便喜欢上了化学,在化学课上,她能把不同的物质放在一起产生化学反应、观察各种颜色的改变,这激发了她从事科研的巨大兴趣。她十分崇敬化学家居里夫人。她说,居里夫人的事迹,不同年龄的人去看,有不同的体会。小时候看的是故事,现在看到的是一种科学求真的精神,是全身心投入科学贡献人类的大爱精神。她把居里夫人的名言“Be less curious about people and more curious about ideas(少一点对人的好奇心,多一些对想法的好奇心)”放在个人学术网页上,作为激励自己的箴言。

她升入香港大学时放弃了许多人梦想追逐的医学和药剂学,毅然选择了化学,从此一发而不可收拾,一直到博士研究生,都在潜心专攻化学。她说,“这是一个靠化学才能正常运转的世界”、“化学于我不只是工作,还是兴趣,是同吃饭睡觉一样的事情”。攻读博士期间,她研究金属钌和锇的氧化物的化学性质及它们的催化和光催化反应,奠定了学术根基,刚参加工作时又致力于“发光金属配合物” 的研究。2005年,任咏华以“过渡金属炔基及硫属簇配合物的分子设计及其发光性能的研究”获得国家自然科学奖二等奖。 2011年,她获得欧莱雅-联合国教科文组织世界杰出女科学家成就奖,以表彰其在发光材料以及捕捉太阳能的创新技术方面的贡献。从2008年至2020年,她担任美国化学会无机化学《Inorganic Chemistry》的副主编。从2020年开始,她担任《Natural Sciences》化学领域主编。现在她致力于发光材料及光功能分子和超分子材料创新技术的研究,以较为普及的金(Ⅲ)取代贵金属铱,合成多种分子功能材料,并将其应用于有机发光二极管(OLED)显示屏及固态照明中。她希望把化学和物理领域结合以发展新的材料并解决能源相关问题,同时结合化学与生物学或医药学来检测及治疗疾病,进军有挑战的科研新领域。

在科学探索的道路上,她自强不息,永不满足,永不懈怠,靠的就是韧劲坚持,不畏艰难,无拘无束。她常说:“我的起步比较低,博士毕业后,并没有直接去海外做博士后,所以更要靠自己不懈的努力来填补。”她认为,从事科学研究需要坚定不移的信念,往往需要付出几十年甚至一辈子的努力才能有所成就;一流的学校有一般的学生,一般的学校也有一流的学生,高材生若停在原来的位置上就是退步;人不能自满,要向前看,不能沉湎在自己是状元的过往中,不能把自己过去的风光常常挂在嘴边。正是这份对自己的清醒认知,以及对科学的热爱,使她养成了每天坚持工作10多个小时的习惯,在实验室里与化学朝夕相处,读文献、做实验,乐此不疲。

任咏华认为科学的突破来源于自由追求探索,潜心基础研究,忠于实验结果。比如在化学实验过程中,要有一个开放的思维,不能预设前提,不能带有偏见,要尊重实验结果。她认为,有时没有看到自己所期待的实验结果,并不是一件坏事,每次实验的背后都有惊喜,不能错过每一次发现真理的机会。她非常享受在实验室的每个时刻,不管是失败还是成功,她都乐在其中,“好像一个艺术家一样,发挥创意,创造出世界上本不存在的分子。”所以有些实验的不成功也并不一定意味著完全的失败,或许可能因此开创一个全新的领域。

教学:求新求实严育人

1988年博士毕业后,她在香港城市大学(当时的城市理工学院)新成立的应用科学系任教,承担高级文凭课程教学。1990年,回到母校香港大学任教,此后从未离开。在35年的教学生涯中,她总是乐于接受院系里为她编排的不同年级、不同学科领域的新课程,从不惧怕接受新的困难挑战。

为了让学生及时了解前沿知识,她总是先自学起来,逼自己学得比学生早、比学生快,然后再教学生。她重视教学相长、师生互动,认为学生问的问题,也会激发教师不断反思进步。她在教学中不喜欢教描述性的东西,而尤为重视教授概念和原理,培养学生清晰的逻辑思维,使他们掌握基本原理。因此,每教一个新学科,都是她对专业的一次新的反思。她说:“终身自我学习是非常重要的,我每天都在学新东西。如果你停在这里,别人前进了,你就是在退步。”

她指导研究生以严出名。比如,审阅博士生的论文,她从来都是一次次亲自批改,五六遍、七八遍、十来遍,不厌其烦。学生也要按她的要求一再修改,直至导师放心满意。凡是学生提交的实验报告,特别是有新发现处,她总是一而再地提出疑问,从实验的样品数量、质量到实验的步骤、流程,一点点、一步步,一一核实,甚至会要求学生反复实验。她说:“实验中越重要的结果、越重大的发现,越要增加对学生的挑战,这是为了避免假数据产生假信号而导致误判”、“科研工作者的品格中,最重要的一条是要诚实,我希望学生能忠于他们的实验结果”、“一次不忠实,终身信用受打击”。她要求学生对新的发现不说过头的话、不抱侥幸心理、不好大喜功,而是要无比严谨。正是由于她的严苛要求,她的科研团队一直在国际学术同行中保持良好诚信。

诚然,实验也不可能百分之百没有错。基于当时的数据所得出的结论可能是正确的,但未来如果仪器设备有了改进,也不排除他人推翻你的实验结论的可能性,当然这是实验条件变化所导致的实验结论不完善。而如果实验真的出错,就要主动承认并承担责任。

她常说,“我最大的愿望就是多培养一些年轻人,利用地球上储量丰富的元素,来研发出更多的新材料,解决发光、能源和功能分子材料上的难题”。在香港大学教学期间,她一直用自己的亲身经历和心得勉励有志从事科研的青年一代,激发年轻人对科学的兴趣,激励他们放手去做、全心全意地追寻自己的梦想。她认为,每个人都应该有自己的梦想,如果没有了梦想,人就失去了灵魂。

创新:赤诚无私献良言

任咏华也并不是完全囿于实验室,相反她非常善于向政府及业界建言献策、推动创新。她认为,科学界要与产业中下游加强沟通合作,优化整个创科生态圈。她说,“我们做基础科研不能闭门造车,创科生态圈如同食物链,环环相扣,只有官产学研相结合,才能将这个生态圈发展得更好”。 她一直倡导加强香港学者与内地学者的合作,尤其重视大湾区的融合发展,希望能通过一些专项资金和科研活动,让学者学生融合在一起,增进对彼此文化的了解。上个世纪90年代,内地一批学者来香港深造,看到其中的很多人现在都成了学界的中坚力量,她对此感到十分欣慰。

任咏华对如何构建具有吸引力和国际竞争力的人才制度体系、将我国建设成世界重要人才中心和创新高地,踊跃建言献策。特别是担任全国政协委员后,她更加主动作为。她认为,国家有必要成立若干个科研基金,通过这些平台来招揽海外的优秀学者到中国做博士后、开立科研项目,如日本学术振兴会 (JSPS)、以色列魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)等, 吸引一些交叉学科的理学硕士及哲学博士研究生。此外,也可以参考德国洪堡基金会(Alexander von Humboldt-stiftung)的做法,不但为杰出的科学家提供赞助,而且还将他们整合在一个跨越国界的网络——“洪堡家庭”中,将来自世界各地的学术精英与德国联系在一起,与他们保持紧密的长期联系,让国际朋友有归属感,以此促进来自国外的优秀科学家和学者之间的学术合作。还可以学习欧盟的玛丽.居里行动计划(Marie Skłodowska-Curie Actions),资助来自国外的优秀青年科学家和希望出国进修的青年科学家。她特别希望香港可以做这个帮助海内外优秀学者交流的桥梁,打造一个新品牌。

她还建议,魏茨曼科学研究所严谨聘任人才的做法值得借鉴,即在招聘时设置较为严格的要求以吸纳最优秀的人,而一旦决定聘用人才后,则应给予他们充足的信任,为他们固定提供5年的科研经费, 5年后再评估其科研成果,让研究者能安心踏实地做科研。另外,也可以向海外的优秀学者发放中国绿卡,使他们留下来做科研。她十分赞赏腾讯创设的“新基石研究员项目(New Cornerstone Investigator Program) ”,这是一项聚焦原始创新,鼓励自由探索,具公益属性的新型基础研究资助项目,由腾讯公司10年内投入100亿人民币,长期稳定地支持一批杰出科学家潜心基础研究,实现“从0到1”的创新突破。她认为,腾讯的这一务实做法,让科学家不用为柴米油盐发愁而专心搞科研。这样可以充分保障科学家的原创精神,最优秀的科学家也得以免去经常申报项目的操劳,降低泄露自己研究计划的风险,避开科研上的不正当竞争。

处世:崇淡就简度生活

无论是初晤任咏华院士,抑或是与她多年老相识,无论是在一个多么盛大的宴会,还是在香港普通的茶餐厅,你所见到的任咏华院士,永远是一位有著科学家的质朴谦逊又充满智慧的形象。她说,她是一个“不会生活”的人,大部分的衬衫都是裁缝制作的,多数上衣外套等衣物都是好几件一模一样的,买手提袋也都找同一款。40年来,她的风格从未改变过。她把容貌装扮完全看作是外在的东西,认为自己不值得在上面花时间选择和考虑,而这追求简约的生活方式也受到了公务员丈夫的理解与支持。

任咏华从来不计较得失。她认为,有时计算多了,可能走弯路,做人不能想得太多,做事情不应该斤斤计较。例如团队合作的时候,人们常常会觉得有不出力的人,但不应简单的只看谁多做谁少做:多做的时候你可能没有吃亏,因为你能学到更多的东西、面对并解决更多不同的难题,在这一过程中,你获得了更好的实践机会。看似多做吃亏的人反而收获更多、看似少做占便宜的人可能错失了进步的机会。从事科学研究就是安心做自己喜欢的事,科研的过程也是一个享受的过程。任咏华淡泊看待名利,认为成功与否都应该让别人去评价,自己决定的事,则会坚持去做、全力以赴地去做,把它做到最好,尽好自己的责任。

马克思说过:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿著陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”我有幸与任院士认识多年,通过对她的特别访谈,更加了解她的志向之坚定纯粹,她在科学道路上的勤奋攀登及严于律己。她尊重事实、客观公正的人格,她创造了光辉科研成果的事迹,值得各界学习。

(作者系香港中文大学(深圳)研究员、博士,部分图片由香港大学提供,本文发布于《紫荆》杂志2023年8月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/7/30/DSUuDpHtwuIWKwRxtLeXtG3XnF362BPYTkD.png