在数千年发展历程中,亚洲人民创造了辉煌的文明成果,在世界文明发展史上书写了浓墨重彩的篇章。2019年5月,亚洲文明对话大会在北京举行,大会标志形如一朵绽放的牡丹花。四年后,花儿结出了累累硕果——亚洲文化遗产保护联盟正式成立、亚洲文化遗产保护基金正式启动、丝绸之路考古合作研究中心揭牌……亚洲文化遗产保护和亚洲文明交流互鉴形成新的合力,将为繁荣世界文明百花园、共同推动人类文明发展进步作出亚洲新贡献。

文| 北京 周文其

人类文明因亚洲而更加绚烂多姿

亚洲地大物博、山河秀美。在这片世界三分之一的陆地上,有47个国家、1,000多个民族星罗棋布。从公元前数千年起,生活在底格里斯河-幼发拉底河、印度河-恒河、黄河-长江等流域的亚洲先民历经岁月的洗礼,形成了覆盖广泛的世俗礼仪,写下了传承千年的不朽巨著,留下了精湛深邃的艺术瑰宝,形成了种类多样的制度成果。

亚洲人民把生产生活实践镌刻为悠久历史,创造了辉煌的文明成果。从《诗经》《论语》到《塔木德》《源氏物语》《一千零一夜》等名篇经典,从楔形文字、阿拉伯数字到造纸术、印刷术等发明创造,从长城、龙门石窟到泰姬陵、吴哥窟等恢宏建筑,从丝绸之路、茶叶之路到香料之路等古老商路……这些熠熠生辉的文化遗产交相辉映,谱写了璀璨的亚洲文明发展史诗。

中国高度重视文物工作。十八大以来,习近平总书记多次发表重要论述和作出重要指示批示,从传承中华文明文脉和弘扬中国特色社会主义文化的高度,深刻回答了事关文物保护利用和文化遗产保护传承的一系列根本性、方向性、战略性重大问题,为做好新时代文物工作指明了方向。

在交流合作方面,习近平在致第44届世界遗产大会贺信、致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年的贺信、给中国国家博物馆老专家的回信以及致“意大利之源—古罗马文明展”开幕式贺信中,均对文化遗产国际交流合作作出重要论述和提出明确要求。同时,习近平总书记亲自引领和推动文化遗产交流合作事项30余项,涵盖协议签署、文物国际治理、追索返还、文物保护援外、世界遗产、文物展览等多项工作领域。

与亚洲国家的文化遗产合作,是中国文物、文化遗产对外交流合作的重头戏。2019年5月15日,亚洲文明对话大会在北京举行,来自亚洲47个国家和五大洲的各方嘉宾,为深化文明交流互鉴共聚一堂。

“璀璨的亚洲文明,为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章,人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。”习近平指出,“回顾历史、展望世界,我们应该增强文明自信,在先辈们铸就的光辉成就的基础上,坚持同世界其他文明交流互鉴,努力续写亚洲文明新辉煌。”

习近平在亚洲文明对话大会上提出了“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动,为更好传承文明提供必要支撑”的国际倡议,这为全面深化亚洲国家文化遗产合作、促进亚洲文明交流互鉴提供了全新思路。

为保护人类文明精华作出亚洲新贡献

自亚洲文明对话大会成功举办四年来,中国积极与亚洲国家在服务元首外交、文物展览交流、联合考古、文物保护修复、技术合作等文化遗产领域开展合作,为保护人类文明精华作出亚洲新贡献。

一、文物、文化遗产工作服务元首外交。近四年来,习近平亲自主导和参与了一系列文物、文化遗产外交活动,向国际社会展示了推动中外文明交流互鉴的中国特色、中国风格和中国气派。这不仅丰富了中国与亚洲国家双边关系的内涵,也在国际社会产生了广泛影响。

2022年9月,习近平赴乌兹别克斯坦出席上合组织成员国元首理事会第二十二次会议,中乌联合开展希瓦古城历史古迹保护修复写入习近平在乌发表的重要署名文章。国家文物局委托中国文化遗产研究院设计制作的希瓦古城保护修复项目的微缩模型作为国礼赠予乌方,同时《上海合作组织成员国主管部门间博物馆领域合作备忘录》列入高访配套成果。

2022年12月,习近平赴沙特阿拉伯出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。中沙联合开展塞林港遗址考古写入习近平在沙特发表的重要署名文章。

2023年2月,在习近平与伊朗最高领导人莱希的见证下,中伊关于加强文化遗产合作的谅解备忘录成功签署。

二、文物展览讲述文明交流故事。亚洲各国文物承载著辉煌灿烂的亚洲文明,中国与亚洲各国合作举办的文物展览生动讲述著文明交流互鉴的故事。

近四年来,中国的博物馆机构走进亚洲国家的展览有:2019年6月至9月为庆祝中蒙建交70周年,由内蒙古博物院与蒙古国国家博物馆合作举办“大辽契丹——中国内蒙古辽代文物精品展”;2019年7月至2020年1月,中国文物交流中心组织赴日本东京国立博物馆、九州国立博物馆举办的“三国志展”;2019年11月至2020年1月,湖北省博物馆赴新德里印度国家博物馆举办的“礼乐·华章——中国湖北文物特展”;2021年10月至2022年2月,上海博物馆赴阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆举办的“龙与凤——天朝与天方的千百年艺术交融”展览。

同时,中国也从亚洲国家引进了精彩的文物展览,包括:2019年7月至2020年2月,在故宫博物院、浙江省博物馆展出的“天下龙泉:龙泉青瓷与全球化”展览中,有来自阿联酋和伊朗的青瓷文物展品;2020年4月至2021年3月,日本平山郁夫丝绸之路美术馆出借文物赴孔子博物馆、河北博物院参加“亚洲文明展”国内巡展;2023年3月起,故宫博物院与巴基斯坦国家遗产与文化部共同主办的“譬若香山:犍陀罗艺术展”在故宫展出。

三、联合考古助力民心相通。近年来,中国考古参与到亚洲不同国家和地区的联合考古行动中,与阿联酋、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等亚洲14国联合开展20余项联合考古合作,通过对丝绸之路和海上丝绸之路重要遗址的勘探发掘,助力探究亚洲文明脉络,实证中华文明对世界文明的贡献。

2019年,在阿联酋拉斯海马酋长国古物与博物馆局的支持下,故宫博物院、吉林大学及英国杜伦大学与阿方联合在海上丝绸之路古港朱尔法遗址展开挖掘,取得了丰硕成果。同年,中国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦四国学者共同构建起费尔干纳盆地联合考古及四国合作交流机制的初步框架。2021年5月,中国与中亚五国形成了建设“丝绸之路考古合作研究中心”的会晤成果。在各方的大力支持和配合下,该中心圆满落地,为中国与中亚五国搭建起了开放共享的考古合作研究与学术交流平台。

四、文物保护修复合作展现中国贡献。中国曾经是文化遗产国际合作的受益者,如今已成为积极的贡献者。中国在亚洲六个国家,包括柬埔寨、蒙古、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸、吉尔吉斯斯坦分别开展了11项历史古迹保护修复项目,成功搭建起中外民心相通的桥梁。

中国是最早参与吴哥古迹保护行动的国家之一,迄今已近30年。中柬两国文物保护工作人员建立了专业的队伍,先后在周萨神庙、茶胶寺和王宫遗址开展修复工作。其中,王宫遗址项目于2019年11月开始进行考古调查、抢险支护及工程准备等前期工作。2022年11月,时任国务院总理李克强访问柬埔寨期间,与洪森首相一同出席了中国援柬吴哥古迹茶胶寺保护修复项目移交仪式,参观中柬文化遗产交流合作30年成果展。

中国政府还援助尼泊尔实施加德满都杜巴广场九层神庙保护修复项目。2017年开工至今,修复工作有序推进。截止到现在,九层神庙项目即将进入竣工阶段,根据双方的约定,将在项目修复现场设立永久纪念碑和永久性展览。

除此之外,中国通过与亚洲国家商签协议、合作防止文物走私、技术合作、开展专业人员培训等一系列“组合行动”,与亚洲国家的合作不断向纵深发展。比如与巴基斯坦、韩国、叙利亚、柬埔寨、上合组织成员国等签署文化遗产合作文件;在“亚洲文化遗产保护行动”框架下,与阿富汗、巴基斯坦合作举办线上石质文物保护专业人员高级研修班;2019年以来,在国家文物局的指导下,国际古迹遗址理事会西安国际保护中心为哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦四国“费尔干纳-锡尔河廊道”、缅甸若开邦妙乌古城申遗提供技术指导。

树立文化遗产保护地区合作新典范

为全面落实“亚洲文化遗产保护行动”重大国际倡议,中国国家文物局于2020年正式邀请亚洲各国协同开展亚洲文化遗产保护行动。2021年10月,亚洲文化遗产保护对话会在线上举行。对话会上,亚洲10国共同发起亚洲文化遗产保护联盟,亚洲27国联合发布《关于共同开展亚洲文化遗产保护行动的倡议》,深入推动亚洲国家文化遗产交流合作。

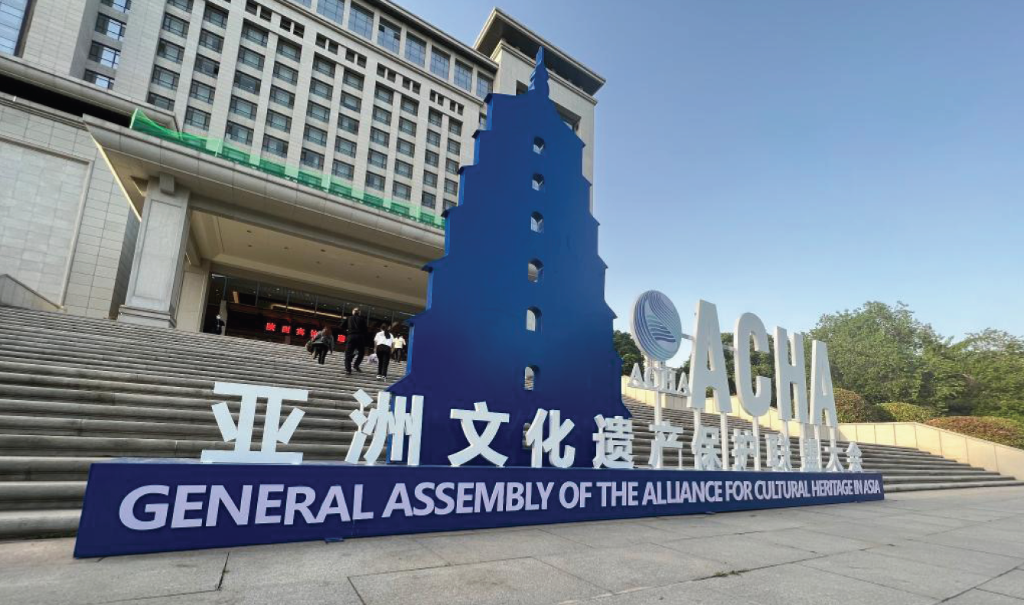

4月25日,首届亚洲文化遗产保护联盟大会在陕西西安开幕。这是联盟发起后首次于线下召开的大范围、高级别国际会议,共有来自亚洲21个国家以及联合国教科文组织、国际文化财产保护与修复研究中心、濒危文化遗产保护国际基金3个文化遗产领域主要国际组织参会,其中包括15位文化文物主管部门部长级官员及大使、2位国际组织负责人。会上,亚洲文化遗产保护联盟正式宣布成立。

习近平在向大会致贺信中强调,亚洲文化遗产保护联盟的成立,有利于加强亚洲文化遗产保护,深化亚洲文明交流,繁荣世界文明百花园,为人类文明进步贡献力量。中国愿在联盟框架下,同亚洲各国携手加强文化遗产保护经验交流,积极推动文化遗产领域国际合作,构建全球文明对话合作网络,促进各国人民相知相亲,共同推动人类文明发展进步。

截至目前,联盟成员国包括中国、亚美尼亚、柬埔寨、朝鲜、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、叙利亚、阿联酋、也门、阿塞拜疆、缅甸、斯里兰卡,此外孟加拉国、新加坡、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南为联盟观察员国。首届联盟理事会主席国由联盟发起国中国担任。

首届亚洲文化遗产保护联盟大会取得了多项重要成果,为亚洲文化遗产保护行动走向机制化运行注入新动能,其中包括:

——亚洲文化遗产保护基金正式启动。中国文物保护基金会设立了“亚洲文化遗产保护基金”。目前,该基金已募资8,800万元人民币,将用于支持中国与联盟成员国合作开展亚洲文化遗产研究,推介亚洲文化遗产保护优秀案例,以及支持国际培训与学术交流等活动。

——丝绸之路考古合作研究中心揭牌。联盟大会上,中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚五国共同为“丝绸之路考古合作研究中心”揭牌。中心将致力于与丝绸之路沿线国家学术机构合作,面向中亚、西亚、南亚开展联合考古工作,保护丝绸之路文化遗产,促进丝绸之路沿线国家的人文交流合作。

——《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》发布。今年3月,习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上提出了“全球文明倡议”,为持续推动亚洲国家共同开展亚洲文化遗产保护行动、推进联盟建设提供了新的指引。《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》将凝聚亚洲国家共识,团结亚洲国家响应“全球文明倡议”,在推动城市和乡村文化遗产保护、联合考古、文物保护修复、打击文物非法贩运、文化遗产公众教育等方面广泛开展合作。

从顶层设计、基础保障到平台机制,这些落实“全球文明倡议”、亚洲文明对话大会共识的重要举措,旨在促进亚洲文化遗产保护和弘扬亚洲璀璨文明。中方表示,将持续加强亚洲文化遗产保护联盟秘书处的机构建设和能力提升,并依托亚洲文化遗产保护基金为联盟实现可持续发展提供支持。与会各国代表高度评价亚洲文化遗产保护联盟的重大意义,赞赏中方在亚洲文化遗产保护行动框架下开展的务实合作,表示将在秉承自愿平等、互相尊重、互利共赢的原则下共同推进联盟建设,共商共画亚洲文化遗产保护行动路线图,在全球范围内树立文化遗产保护地区合作新典范。

鉴往知来,亚洲文化遗产保护和亚洲文明交流互鉴已翻开崭新一页。可以预见,亚洲文明瑰宝将在联盟框架下得到更好的保护、更久的延续,世界文明百花园也将因此更加美丽繁荣、多彩绚烂。

(作者系资深媒体人,本文发布于《紫荆》杂志2023年6月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/5/2rWBLYivg6yxMwJnsCBUaXi12VNZmY0oDAH.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

在数千年发展历程中,亚洲人民创造了辉煌的文明成果,在世界文明发展史上书写了浓墨重彩的篇章。2019年5月,亚洲文明对话大会在北京举行,大会标志形如一朵绽放的牡丹花。四年后,花儿结出了累累硕果——亚洲文化遗产保护联盟正式成立、亚洲文化遗产保护基金正式启动、丝绸之路考古合作研究中心揭牌……亚洲文化遗产保护和亚洲文明交流互鉴形成新的合力,将为繁荣世界文明百花园、共同推动人类文明发展进步作出亚洲新贡献。

文| 北京 周文其

人类文明因亚洲而更加绚烂多姿

亚洲地大物博、山河秀美。在这片世界三分之一的陆地上,有47个国家、1,000多个民族星罗棋布。从公元前数千年起,生活在底格里斯河-幼发拉底河、印度河-恒河、黄河-长江等流域的亚洲先民历经岁月的洗礼,形成了覆盖广泛的世俗礼仪,写下了传承千年的不朽巨著,留下了精湛深邃的艺术瑰宝,形成了种类多样的制度成果。

亚洲人民把生产生活实践镌刻为悠久历史,创造了辉煌的文明成果。从《诗经》《论语》到《塔木德》《源氏物语》《一千零一夜》等名篇经典,从楔形文字、阿拉伯数字到造纸术、印刷术等发明创造,从长城、龙门石窟到泰姬陵、吴哥窟等恢宏建筑,从丝绸之路、茶叶之路到香料之路等古老商路……这些熠熠生辉的文化遗产交相辉映,谱写了璀璨的亚洲文明发展史诗。

中国高度重视文物工作。十八大以来,习近平总书记多次发表重要论述和作出重要指示批示,从传承中华文明文脉和弘扬中国特色社会主义文化的高度,深刻回答了事关文物保护利用和文化遗产保护传承的一系列根本性、方向性、战略性重大问题,为做好新时代文物工作指明了方向。

在交流合作方面,习近平在致第44届世界遗产大会贺信、致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年的贺信、给中国国家博物馆老专家的回信以及致“意大利之源—古罗马文明展”开幕式贺信中,均对文化遗产国际交流合作作出重要论述和提出明确要求。同时,习近平总书记亲自引领和推动文化遗产交流合作事项30余项,涵盖协议签署、文物国际治理、追索返还、文物保护援外、世界遗产、文物展览等多项工作领域。

与亚洲国家的文化遗产合作,是中国文物、文化遗产对外交流合作的重头戏。2019年5月15日,亚洲文明对话大会在北京举行,来自亚洲47个国家和五大洲的各方嘉宾,为深化文明交流互鉴共聚一堂。

“璀璨的亚洲文明,为世界文明发展史书写了浓墨重彩的篇章,人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。”习近平指出,“回顾历史、展望世界,我们应该增强文明自信,在先辈们铸就的光辉成就的基础上,坚持同世界其他文明交流互鉴,努力续写亚洲文明新辉煌。”

习近平在亚洲文明对话大会上提出了“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动,为更好传承文明提供必要支撑”的国际倡议,这为全面深化亚洲国家文化遗产合作、促进亚洲文明交流互鉴提供了全新思路。

为保护人类文明精华作出亚洲新贡献

自亚洲文明对话大会成功举办四年来,中国积极与亚洲国家在服务元首外交、文物展览交流、联合考古、文物保护修复、技术合作等文化遗产领域开展合作,为保护人类文明精华作出亚洲新贡献。

一、文物、文化遗产工作服务元首外交。近四年来,习近平亲自主导和参与了一系列文物、文化遗产外交活动,向国际社会展示了推动中外文明交流互鉴的中国特色、中国风格和中国气派。这不仅丰富了中国与亚洲国家双边关系的内涵,也在国际社会产生了广泛影响。

2022年9月,习近平赴乌兹别克斯坦出席上合组织成员国元首理事会第二十二次会议,中乌联合开展希瓦古城历史古迹保护修复写入习近平在乌发表的重要署名文章。国家文物局委托中国文化遗产研究院设计制作的希瓦古城保护修复项目的微缩模型作为国礼赠予乌方,同时《上海合作组织成员国主管部门间博物馆领域合作备忘录》列入高访配套成果。

2022年12月,习近平赴沙特阿拉伯出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。中沙联合开展塞林港遗址考古写入习近平在沙特发表的重要署名文章。

2023年2月,在习近平与伊朗最高领导人莱希的见证下,中伊关于加强文化遗产合作的谅解备忘录成功签署。

二、文物展览讲述文明交流故事。亚洲各国文物承载著辉煌灿烂的亚洲文明,中国与亚洲各国合作举办的文物展览生动讲述著文明交流互鉴的故事。

近四年来,中国的博物馆机构走进亚洲国家的展览有:2019年6月至9月为庆祝中蒙建交70周年,由内蒙古博物院与蒙古国国家博物馆合作举办“大辽契丹——中国内蒙古辽代文物精品展”;2019年7月至2020年1月,中国文物交流中心组织赴日本东京国立博物馆、九州国立博物馆举办的“三国志展”;2019年11月至2020年1月,湖北省博物馆赴新德里印度国家博物馆举办的“礼乐·华章——中国湖北文物特展”;2021年10月至2022年2月,上海博物馆赴阿联酋阿布扎比卢浮宫博物馆举办的“龙与凤——天朝与天方的千百年艺术交融”展览。

同时,中国也从亚洲国家引进了精彩的文物展览,包括:2019年7月至2020年2月,在故宫博物院、浙江省博物馆展出的“天下龙泉:龙泉青瓷与全球化”展览中,有来自阿联酋和伊朗的青瓷文物展品;2020年4月至2021年3月,日本平山郁夫丝绸之路美术馆出借文物赴孔子博物馆、河北博物院参加“亚洲文明展”国内巡展;2023年3月起,故宫博物院与巴基斯坦国家遗产与文化部共同主办的“譬若香山:犍陀罗艺术展”在故宫展出。

三、联合考古助力民心相通。近年来,中国考古参与到亚洲不同国家和地区的联合考古行动中,与阿联酋、乌兹别克斯坦、沙特阿拉伯等亚洲14国联合开展20余项联合考古合作,通过对丝绸之路和海上丝绸之路重要遗址的勘探发掘,助力探究亚洲文明脉络,实证中华文明对世界文明的贡献。

2019年,在阿联酋拉斯海马酋长国古物与博物馆局的支持下,故宫博物院、吉林大学及英国杜伦大学与阿方联合在海上丝绸之路古港朱尔法遗址展开挖掘,取得了丰硕成果。同年,中国、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦四国学者共同构建起费尔干纳盆地联合考古及四国合作交流机制的初步框架。2021年5月,中国与中亚五国形成了建设“丝绸之路考古合作研究中心”的会晤成果。在各方的大力支持和配合下,该中心圆满落地,为中国与中亚五国搭建起了开放共享的考古合作研究与学术交流平台。

四、文物保护修复合作展现中国贡献。中国曾经是文化遗产国际合作的受益者,如今已成为积极的贡献者。中国在亚洲六个国家,包括柬埔寨、蒙古、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸、吉尔吉斯斯坦分别开展了11项历史古迹保护修复项目,成功搭建起中外民心相通的桥梁。

中国是最早参与吴哥古迹保护行动的国家之一,迄今已近30年。中柬两国文物保护工作人员建立了专业的队伍,先后在周萨神庙、茶胶寺和王宫遗址开展修复工作。其中,王宫遗址项目于2019年11月开始进行考古调查、抢险支护及工程准备等前期工作。2022年11月,时任国务院总理李克强访问柬埔寨期间,与洪森首相一同出席了中国援柬吴哥古迹茶胶寺保护修复项目移交仪式,参观中柬文化遗产交流合作30年成果展。

中国政府还援助尼泊尔实施加德满都杜巴广场九层神庙保护修复项目。2017年开工至今,修复工作有序推进。截止到现在,九层神庙项目即将进入竣工阶段,根据双方的约定,将在项目修复现场设立永久纪念碑和永久性展览。

除此之外,中国通过与亚洲国家商签协议、合作防止文物走私、技术合作、开展专业人员培训等一系列“组合行动”,与亚洲国家的合作不断向纵深发展。比如与巴基斯坦、韩国、叙利亚、柬埔寨、上合组织成员国等签署文化遗产合作文件;在“亚洲文化遗产保护行动”框架下,与阿富汗、巴基斯坦合作举办线上石质文物保护专业人员高级研修班;2019年以来,在国家文物局的指导下,国际古迹遗址理事会西安国际保护中心为哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦四国“费尔干纳-锡尔河廊道”、缅甸若开邦妙乌古城申遗提供技术指导。

树立文化遗产保护地区合作新典范

为全面落实“亚洲文化遗产保护行动”重大国际倡议,中国国家文物局于2020年正式邀请亚洲各国协同开展亚洲文化遗产保护行动。2021年10月,亚洲文化遗产保护对话会在线上举行。对话会上,亚洲10国共同发起亚洲文化遗产保护联盟,亚洲27国联合发布《关于共同开展亚洲文化遗产保护行动的倡议》,深入推动亚洲国家文化遗产交流合作。

4月25日,首届亚洲文化遗产保护联盟大会在陕西西安开幕。这是联盟发起后首次于线下召开的大范围、高级别国际会议,共有来自亚洲21个国家以及联合国教科文组织、国际文化财产保护与修复研究中心、濒危文化遗产保护国际基金3个文化遗产领域主要国际组织参会,其中包括15位文化文物主管部门部长级官员及大使、2位国际组织负责人。会上,亚洲文化遗产保护联盟正式宣布成立。

习近平在向大会致贺信中强调,亚洲文化遗产保护联盟的成立,有利于加强亚洲文化遗产保护,深化亚洲文明交流,繁荣世界文明百花园,为人类文明进步贡献力量。中国愿在联盟框架下,同亚洲各国携手加强文化遗产保护经验交流,积极推动文化遗产领域国际合作,构建全球文明对话合作网络,促进各国人民相知相亲,共同推动人类文明发展进步。

截至目前,联盟成员国包括中国、亚美尼亚、柬埔寨、朝鲜、伊朗、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、叙利亚、阿联酋、也门、阿塞拜疆、缅甸、斯里兰卡,此外孟加拉国、新加坡、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、越南为联盟观察员国。首届联盟理事会主席国由联盟发起国中国担任。

首届亚洲文化遗产保护联盟大会取得了多项重要成果,为亚洲文化遗产保护行动走向机制化运行注入新动能,其中包括:

——亚洲文化遗产保护基金正式启动。中国文物保护基金会设立了“亚洲文化遗产保护基金”。目前,该基金已募资8,800万元人民币,将用于支持中国与联盟成员国合作开展亚洲文化遗产研究,推介亚洲文化遗产保护优秀案例,以及支持国际培训与学术交流等活动。

——丝绸之路考古合作研究中心揭牌。联盟大会上,中国与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等中亚五国共同为“丝绸之路考古合作研究中心”揭牌。中心将致力于与丝绸之路沿线国家学术机构合作,面向中亚、西亚、南亚开展联合考古工作,保护丝绸之路文化遗产,促进丝绸之路沿线国家的人文交流合作。

——《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》发布。今年3月,习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上提出了“全球文明倡议”,为持续推动亚洲国家共同开展亚洲文化遗产保护行动、推进联盟建设提供了新的指引。《亚洲文化遗产保护联盟西安宣言》将凝聚亚洲国家共识,团结亚洲国家响应“全球文明倡议”,在推动城市和乡村文化遗产保护、联合考古、文物保护修复、打击文物非法贩运、文化遗产公众教育等方面广泛开展合作。

从顶层设计、基础保障到平台机制,这些落实“全球文明倡议”、亚洲文明对话大会共识的重要举措,旨在促进亚洲文化遗产保护和弘扬亚洲璀璨文明。中方表示,将持续加强亚洲文化遗产保护联盟秘书处的机构建设和能力提升,并依托亚洲文化遗产保护基金为联盟实现可持续发展提供支持。与会各国代表高度评价亚洲文化遗产保护联盟的重大意义,赞赏中方在亚洲文化遗产保护行动框架下开展的务实合作,表示将在秉承自愿平等、互相尊重、互利共赢的原则下共同推进联盟建设,共商共画亚洲文化遗产保护行动路线图,在全球范围内树立文化遗产保护地区合作新典范。

鉴往知来,亚洲文化遗产保护和亚洲文明交流互鉴已翻开崭新一页。可以预见,亚洲文明瑰宝将在联盟框架下得到更好的保护、更久的延续,世界文明百花园也将因此更加美丽繁荣、多彩绚烂。

(作者系资深媒体人,本文发布于《紫荆》杂志2023年6月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/5/2rWBLYivg6yxMwJnsCBUaXi12VNZmY0oDAH.png