东汉魏国都城邺城遗址往西十余公里处,便是河南安阳市安丰乡西高穴村,这是一个地势高亢,四野旷远的小村,魏武王曹操即长眠于此。

4月29日,曹操高陵遗址博物馆正式对公众开放,对外展出确认其身份的关键文物“魏武王常所用挌虎大戟”石碑、象征著天子礼制的12个陶鼎、精美艳丽的玛瑙饼等400余件(套)文物。博物馆以东汉、三国时期崇尚的黑红为主色调,外观借鉴汉代建筑特点,设置遗址展示区、博物馆展示区及陪葬墓展示区,第一次系统完整地展现出一个历史上真实的曹操,使观众可以近距离参观曹操墓及相关文物,一探这位历史人物的传奇一生。

文| 郑州 桂翔史

往事千年,重拾沧海遗篇

三国时期,群雄争霸。汉建安二十五年(公元220年)曹操去世,“谥曰武王。二月丁卯,葬高陵”。文献记载,曹操在《终令》中对自己的死后有明确的安排:“因高为基,不封不树”,实行薄葬。两年后,其子曹丕下令毁弃高陵地表所有建筑,“以从先帝俭德之志”。

在2016年河南省文物考古研究院等单位联合对曹操陵园及建筑遗迹进行的发掘考古工作中,考古人员发现,陵园的垣墙和相关建筑的地面以上部分已不复存在,仅剩地下的基槽和柱础部分表面平整,且附近并无相建筑废弃材料的堆积,这反映了陵园并非自然废弃或者报复性毁弃,而是可能遭到了大规模的计划性拆除,或许正与曹丕下令毁弃高陵地表所有建筑有关。

有学者认为,曹丕的这一做法不仅是为了节俭民生,更深的考虑在于以此方式来隐藏墓葬。然而,曹操葬于高陵在历史上并非秘密。根据考古资料显示,曹操墓内最早的盗洞可以追溯至西晋初年,盗墓者针对性地对随葬的石圭、陶鼎等重要礼器、带有“魏武王”字样的石牌等体现魏武王身份的文物进行损毁,并砸毁了墓中男性遗骨的脸部。而墓中没有写明身份的石牌却完好无损。专家推测,这正是司马氏在取代曹氏后所实行的政治报复。为保护前代帝王名人墓冢,宋太祖赵匡胤曾下诏设置守陵户,并为高陵设置三户守陵户。

2012年,在曹操高陵西侧200米处,考古发现宋元时期的砖砌地下排水设施和建筑遗迹。在此处出土的釉陶龙头形建筑构件,在北宋韩琦家族墓地和蓝田吕氏家族墓地的祭祀建筑中也有发现,显示这处建筑可能与北宋时期的墓葬祭祀有关。

遗迹中还出土了数量众多、种类丰富的瓷器及包含骰子、围棋子、陶球在内的娱乐用具及建筑构件,其中娱乐用具多为金代物品。根据出土文物的年代与特征,专家推测当时此处并非普通民居,应为公共娱乐较为频繁的一处特殊场所。河南省文物考古研究院研究员周立刚介绍,“结合文献记载,这里可能是北宋为曹操高陵设置的守陵户所在。”

北宋之后,战乱纷争,高陵的具体位置也随著守陵户的被废弃,与之一起消失在历史中。原有的守陵户建筑或许因此也改作他用,被用作公共娱乐活动场所。取而代之的,是曹操设置“七十二疑冢”恐后人发掘的民间传说,也正是因为这一传说,曹操高陵自此更添一层神秘的色彩。

千年传闻的打破,出现在上个世纪末。1998年4月,西高穴村村民在村西北取土烧砖,却无意发现了后赵驸马都尉鲁潜的墓志。墓志揭晓了鲁潜墓与曹操墓的相对位置,也使得这个传言为曹操练兵之地的小村庄第一次出现在世人眼前。消息一经发出,则引来了盗墓者的觊觎。2006年春节过后,村民在常用的取土坑坑底发现盗洞及其所连的古墓,引发当地重视。然而盗洞被屡填屡破,盗墓者疯狂的盗墓行为使得墓内一片狼藉,也将这座“疑似曹操墓”的保护性发掘“逼”上了日程。2008年,经国家文物局批准,大墓抢救性考古发掘开启。

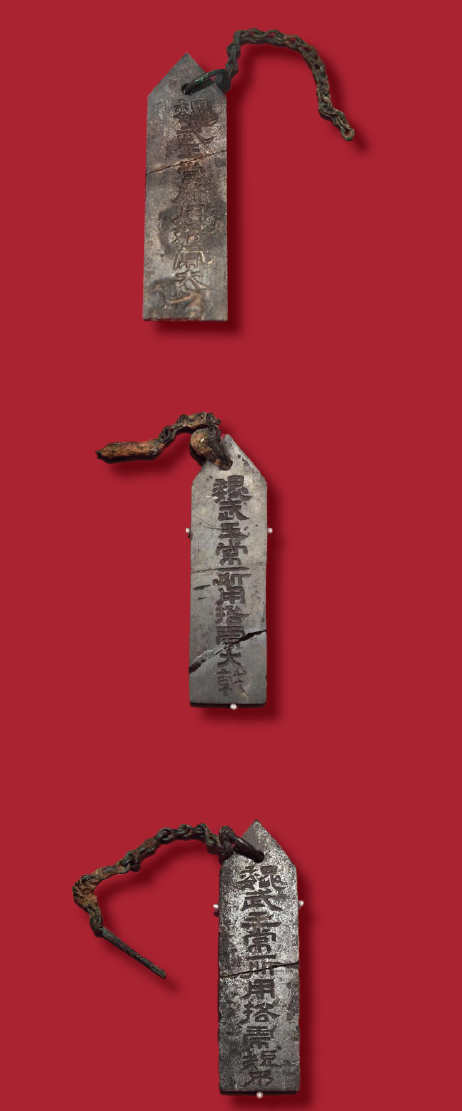

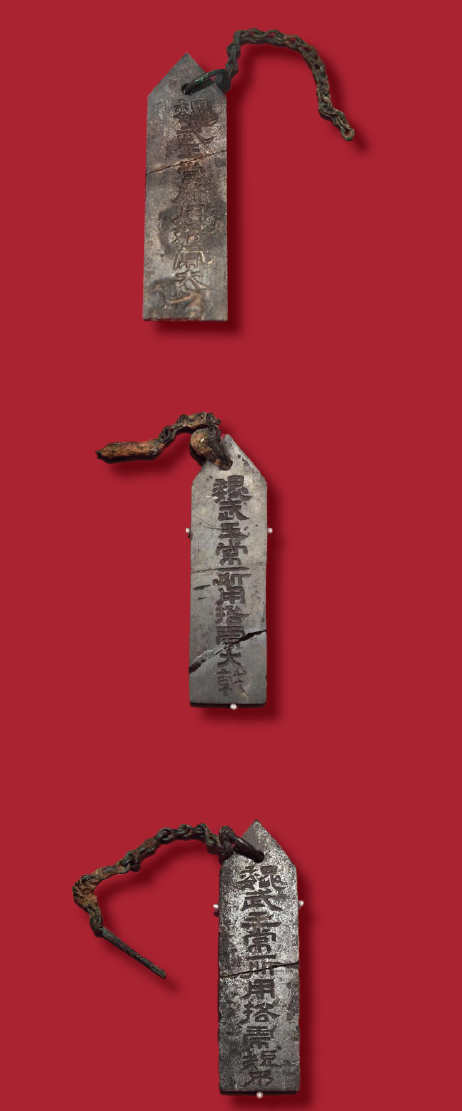

2009年,随著越来越多的与史籍所记符合曹操身份的文物被发掘出土,这座大墓的真实身份终于被揭开面纱,考古队员发现了确定墓主人身份的关键线索——一块写有“魏武王常所用”的石牌碎片。经专家认定,石牌所刻的“魏武王”正为曹操,曹操高陵得到了考古确认,并在2010年入选“全国十大考古新发现”,在2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

魏武挥鞭,三国遗风再现

作为确定墓主人身份的关键证物,刻有“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”“魏武王常所用挌虎短矛”字样的三块石牌无疑是博物馆内最引人注目的存在。三国时代从来不乏打虎英雄的故事,《三国志·吴志·孙权传》载:“权将如吴,亲乘马射虎于凌亭,马为虎伤。权投以双戟,虎却废”,孙权与虎搏斗的故事闻名天下。曹操之子曹真,更是因其“常猎,为虎所逐,顾射虎,应声而倒”,而被曹操任命统帅精锐部队虎豹骑。与虎相搏,猎虎为荣,似乎已成为三国时代勇者精神的象征。曹操打虎之说,现有史籍中本无记载,“挌虎”文物的出土,正为曹操的勇武提供了确切的文物实证。

诸如此类的石牌还有60余枚,或呈圭形,或呈六边形,上刻汉隶书体说明随葬器物的名称与数量,如“竹簪五千枚”“黄绫袍锦领袖一”“香囊卅双”等,是曹魏时代墓主身份高贵才有的独特葬制。这一类型的石牌在此前的考古工作中从未发现过,2016年,疑为魏明帝曹叡安葬爱女曹淑之地的洛阳西朱村曹魏大墓中出土了300余枚形制相似的石牌,与之互为印证,为我国陵寝制度演变的研究补充了重要的文物材料。

在群雄纷争的年代,战争仍为时代的主题,曹操的一生戎马倥偬。据介绍,曹操墓中共出土大型刀4件、中型刀2件、小型刀11件,大部分已经锈损,其中一把刀的环首上发现含有金箔的编织物包裹。墓中还出土了铁质铠甲、镞、蒺藜等兵器,还有3000余枚铠甲残片散落在墓内各处。部分残存的甲片仍保留著原始状态,使人惊叹于古时工艺的精细:铠甲片被锻造得十分轻薄,以减轻战士负重,中部向外隆起的设计能够增加其抗击性,相互间以牛筋连缀,并以皮革包边,成为战士身上的最后一道防线。借由残留的兵器,人们可以想像那个动荡年代的刀光剑影和浴血纷争。

横槊赋诗,回望一代豪杰

除了体现曹操军事家身份的兵器,高陵中也出土了大量曹操的日常用品。虽然随葬的物品多数已不知所踪,但记录这些物品的石牌却留了下来,8件圭形石牌都刻有“魏武王常所用”。孔德铭馆长介绍,其中一件由红白缠丝玛瑙磨片制作而成的、中部横贯呈波浪形的白色纹带的玛瑙饼,可能是曹操生前珍爱之物。在东汉至三国时期的各墓葬中出土的玛瑙制品中,它工艺精良,也属罕见。而“魏武王常所用慰项石”的出现,正与《后汉书·华佗传》中“操积苦头风眩”的记载相吻合,证实了曹操生前确患有头风病。专家推测,该石枕经过加热后,可以起到舒缓头疼的作用,为了解曹操的日常生活的重要文物印证。

在所有出土的文物中,仅有极少量为衣物装饰的金银玉器,如疑似内衣扣子的金纽扣、疑似用作口含珠的“夜明珠”水晶珠、推测源于代替玉衣的云母衣上所遗云母片等,正与其《遗令》“殓以时服”“无藏金玉珍宝”相印证,是曹操重民简朴的思想的具体体现。

江山如画,一时多少豪杰。在人才辈出、星汉灿烂的年代,曹操的地位仍无人能出其右。通过对比曹操与同时代其他诸侯王的礼制规格,我们能够一探三国时期作为政治家的曹操的独特地位。

河南省文物考古研究院研究员潘伟斌介绍,曹操在生前虽以诸侯王身份下葬,实际上享受的是“天子礼仪”。高陵出土的十二个陶鼎即为天子去世的随葬礼制之一,这在同时代的其他诸侯王、大臣的墓葬中从未出现,证明了曹操独一无二的地位,但也成为西晋年间在曹操墓遭到政治性毁坏时,被针对性损毁的主要文物之一。此外,高陵中出土了一件长28.9厘米,宽7.4厘米的石圭,以及四件石壁。虽石壁有所破损,但其数量与尺寸规格均已超出诸侯规格,近乎天子。

能够体现曹操特殊地位的另一文物,为其墓中所出土的青瓷、白瓷等不同种类的瓷器。据专家判断,瓷器来源于长江中下游的多个地域的多个窑口,这在东汉墓葬中极其罕见,“体现了曹操的特殊地位及当时魏、吴的往来。”

而从墓葬本身规模来看,曹操的墓葬规模仍为目前所发现的三国时期墓葬中最为独特的一座。

2009年,魏国大司马曹休墓在洛阳被发现,墓道长35米,墓室长12.5米,深10.5米,分前、后室,前室两侧设有侧室,甬道北侧有一个耳室,墓葬面积约为100平方米。2015年,推测为魏明帝曹叡高规格安葬女儿的大墓在洛阳西朱村被发现,墓道长33.9米,墓室长18.2米,深12米,有前、后室而无耳室、侧室,墓葬面积约为90平方米。

在魏国的墓葬中,“从规制而言,曹休墓体现的是列侯制度,西朱村大墓的规制高于曹休墓,却逊于曹操墓。”主持曹休墓及西朱村大墓发掘工作的洛阳市文物考古研究院副研究员王咸秋说。

与年代相仿的孙吴墓葬相比,曹操墓天子规制而践行薄葬的特点则更为明显。

2005年,在南京所发现的上坊大墓是目前发现的规模最大、结构最为复杂的孙吴墓葬之一,墓道残长10.5米,墓室长20.16米,由前、后室与四个耳室组成,墓葬面积约为140平方米,被认为有可能属孙皓晚期的一位宗室之王。

而于1984年在马鞍山被发现的东吴大都督朱然墓,墓室面积虽远小于曹操墓,仅占30平方米,但墓室中散落分布约6,000余枚钱币,并出土了诸多做工精美的漆器。

2015年至2016年所发掘的被推断为吴景帝孙休及其夫人合葬墓的安徽“天子坟”,占地约90平方米,出土了掐丝金龙头、鎏金铜鹿角,持节羽人、飞天、天狗食月等造型的金饰,其“九鼎八簋”的陶礼器随葬品也体现了其帝王等级。

当前,高陵的考古工作仍在继续。考古发掘结果显示,高陵陵园内存在残长33米、宽约5米的神道,神道南北两侧分布有规模较大的礼制建筑,建筑面积超过800平方米。周立刚介绍:“在洛阳东汉帝陵陵园遗址,亦曾发现类似结构的陵前建筑,两地出土瓦当纹饰相似。目前国内尚未发现其他带有陵上建筑的东汉王侯级陵墓,进一步确认了曹操的特殊地位”。

此外,在已发掘的陵园及建筑遗迹中,大面积的考古勘探在曹操墓周边发现各时期墓葬数百座,规模大小不等。除了可确定与曹操墓同一时期的4座墓葬中四号墓已被确认为未使用的废弃墓室外,其余三座陪葬墓因尚未开展发掘工作,暂时无法作出判断,但也为人们的猜测留下了无限的遐想空间。

曹操高陵的发现对我国考古工作意义重大,不仅印证了文献中对曹操高陵的位置、曹操本人的嗜好,以及他所倡导的薄葬制度等记载,也为研究汉魏时期陵墓制度的演变提供了珍贵的一手材料。风起云涌、铁马铮铮的三国时代已为历史,前眺昔日邺城,我们终与古人跨越千年相遇,领略这一未尽的魏武遗风。

(作者系中央媒体考古专项记者,本文发布于《紫荆》杂志2023年6月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/5/6cXoWQ0RAtGpFJKrllgM9bq2Q7abPsMpNEx.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

东汉魏国都城邺城遗址往西十余公里处,便是河南安阳市安丰乡西高穴村,这是一个地势高亢,四野旷远的小村,魏武王曹操即长眠于此。

4月29日,曹操高陵遗址博物馆正式对公众开放,对外展出确认其身份的关键文物“魏武王常所用挌虎大戟”石碑、象征著天子礼制的12个陶鼎、精美艳丽的玛瑙饼等400余件(套)文物。博物馆以东汉、三国时期崇尚的黑红为主色调,外观借鉴汉代建筑特点,设置遗址展示区、博物馆展示区及陪葬墓展示区,第一次系统完整地展现出一个历史上真实的曹操,使观众可以近距离参观曹操墓及相关文物,一探这位历史人物的传奇一生。

文| 郑州 桂翔史

往事千年,重拾沧海遗篇

三国时期,群雄争霸。汉建安二十五年(公元220年)曹操去世,“谥曰武王。二月丁卯,葬高陵”。文献记载,曹操在《终令》中对自己的死后有明确的安排:“因高为基,不封不树”,实行薄葬。两年后,其子曹丕下令毁弃高陵地表所有建筑,“以从先帝俭德之志”。

在2016年河南省文物考古研究院等单位联合对曹操陵园及建筑遗迹进行的发掘考古工作中,考古人员发现,陵园的垣墙和相关建筑的地面以上部分已不复存在,仅剩地下的基槽和柱础部分表面平整,且附近并无相建筑废弃材料的堆积,这反映了陵园并非自然废弃或者报复性毁弃,而是可能遭到了大规模的计划性拆除,或许正与曹丕下令毁弃高陵地表所有建筑有关。

有学者认为,曹丕的这一做法不仅是为了节俭民生,更深的考虑在于以此方式来隐藏墓葬。然而,曹操葬于高陵在历史上并非秘密。根据考古资料显示,曹操墓内最早的盗洞可以追溯至西晋初年,盗墓者针对性地对随葬的石圭、陶鼎等重要礼器、带有“魏武王”字样的石牌等体现魏武王身份的文物进行损毁,并砸毁了墓中男性遗骨的脸部。而墓中没有写明身份的石牌却完好无损。专家推测,这正是司马氏在取代曹氏后所实行的政治报复。为保护前代帝王名人墓冢,宋太祖赵匡胤曾下诏设置守陵户,并为高陵设置三户守陵户。

2012年,在曹操高陵西侧200米处,考古发现宋元时期的砖砌地下排水设施和建筑遗迹。在此处出土的釉陶龙头形建筑构件,在北宋韩琦家族墓地和蓝田吕氏家族墓地的祭祀建筑中也有发现,显示这处建筑可能与北宋时期的墓葬祭祀有关。

遗迹中还出土了数量众多、种类丰富的瓷器及包含骰子、围棋子、陶球在内的娱乐用具及建筑构件,其中娱乐用具多为金代物品。根据出土文物的年代与特征,专家推测当时此处并非普通民居,应为公共娱乐较为频繁的一处特殊场所。河南省文物考古研究院研究员周立刚介绍,“结合文献记载,这里可能是北宋为曹操高陵设置的守陵户所在。”

北宋之后,战乱纷争,高陵的具体位置也随著守陵户的被废弃,与之一起消失在历史中。原有的守陵户建筑或许因此也改作他用,被用作公共娱乐活动场所。取而代之的,是曹操设置“七十二疑冢”恐后人发掘的民间传说,也正是因为这一传说,曹操高陵自此更添一层神秘的色彩。

千年传闻的打破,出现在上个世纪末。1998年4月,西高穴村村民在村西北取土烧砖,却无意发现了后赵驸马都尉鲁潜的墓志。墓志揭晓了鲁潜墓与曹操墓的相对位置,也使得这个传言为曹操练兵之地的小村庄第一次出现在世人眼前。消息一经发出,则引来了盗墓者的觊觎。2006年春节过后,村民在常用的取土坑坑底发现盗洞及其所连的古墓,引发当地重视。然而盗洞被屡填屡破,盗墓者疯狂的盗墓行为使得墓内一片狼藉,也将这座“疑似曹操墓”的保护性发掘“逼”上了日程。2008年,经国家文物局批准,大墓抢救性考古发掘开启。

2009年,随著越来越多的与史籍所记符合曹操身份的文物被发掘出土,这座大墓的真实身份终于被揭开面纱,考古队员发现了确定墓主人身份的关键线索——一块写有“魏武王常所用”的石牌碎片。经专家认定,石牌所刻的“魏武王”正为曹操,曹操高陵得到了考古确认,并在2010年入选“全国十大考古新发现”,在2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

魏武挥鞭,三国遗风再现

作为确定墓主人身份的关键证物,刻有“魏武王常所用挌虎大戟”“魏武王常所用挌虎大刀”“魏武王常所用挌虎短矛”字样的三块石牌无疑是博物馆内最引人注目的存在。三国时代从来不乏打虎英雄的故事,《三国志·吴志·孙权传》载:“权将如吴,亲乘马射虎于凌亭,马为虎伤。权投以双戟,虎却废”,孙权与虎搏斗的故事闻名天下。曹操之子曹真,更是因其“常猎,为虎所逐,顾射虎,应声而倒”,而被曹操任命统帅精锐部队虎豹骑。与虎相搏,猎虎为荣,似乎已成为三国时代勇者精神的象征。曹操打虎之说,现有史籍中本无记载,“挌虎”文物的出土,正为曹操的勇武提供了确切的文物实证。

诸如此类的石牌还有60余枚,或呈圭形,或呈六边形,上刻汉隶书体说明随葬器物的名称与数量,如“竹簪五千枚”“黄绫袍锦领袖一”“香囊卅双”等,是曹魏时代墓主身份高贵才有的独特葬制。这一类型的石牌在此前的考古工作中从未发现过,2016年,疑为魏明帝曹叡安葬爱女曹淑之地的洛阳西朱村曹魏大墓中出土了300余枚形制相似的石牌,与之互为印证,为我国陵寝制度演变的研究补充了重要的文物材料。

在群雄纷争的年代,战争仍为时代的主题,曹操的一生戎马倥偬。据介绍,曹操墓中共出土大型刀4件、中型刀2件、小型刀11件,大部分已经锈损,其中一把刀的环首上发现含有金箔的编织物包裹。墓中还出土了铁质铠甲、镞、蒺藜等兵器,还有3000余枚铠甲残片散落在墓内各处。部分残存的甲片仍保留著原始状态,使人惊叹于古时工艺的精细:铠甲片被锻造得十分轻薄,以减轻战士负重,中部向外隆起的设计能够增加其抗击性,相互间以牛筋连缀,并以皮革包边,成为战士身上的最后一道防线。借由残留的兵器,人们可以想像那个动荡年代的刀光剑影和浴血纷争。

横槊赋诗,回望一代豪杰

除了体现曹操军事家身份的兵器,高陵中也出土了大量曹操的日常用品。虽然随葬的物品多数已不知所踪,但记录这些物品的石牌却留了下来,8件圭形石牌都刻有“魏武王常所用”。孔德铭馆长介绍,其中一件由红白缠丝玛瑙磨片制作而成的、中部横贯呈波浪形的白色纹带的玛瑙饼,可能是曹操生前珍爱之物。在东汉至三国时期的各墓葬中出土的玛瑙制品中,它工艺精良,也属罕见。而“魏武王常所用慰项石”的出现,正与《后汉书·华佗传》中“操积苦头风眩”的记载相吻合,证实了曹操生前确患有头风病。专家推测,该石枕经过加热后,可以起到舒缓头疼的作用,为了解曹操的日常生活的重要文物印证。

在所有出土的文物中,仅有极少量为衣物装饰的金银玉器,如疑似内衣扣子的金纽扣、疑似用作口含珠的“夜明珠”水晶珠、推测源于代替玉衣的云母衣上所遗云母片等,正与其《遗令》“殓以时服”“无藏金玉珍宝”相印证,是曹操重民简朴的思想的具体体现。

江山如画,一时多少豪杰。在人才辈出、星汉灿烂的年代,曹操的地位仍无人能出其右。通过对比曹操与同时代其他诸侯王的礼制规格,我们能够一探三国时期作为政治家的曹操的独特地位。

河南省文物考古研究院研究员潘伟斌介绍,曹操在生前虽以诸侯王身份下葬,实际上享受的是“天子礼仪”。高陵出土的十二个陶鼎即为天子去世的随葬礼制之一,这在同时代的其他诸侯王、大臣的墓葬中从未出现,证明了曹操独一无二的地位,但也成为西晋年间在曹操墓遭到政治性毁坏时,被针对性损毁的主要文物之一。此外,高陵中出土了一件长28.9厘米,宽7.4厘米的石圭,以及四件石壁。虽石壁有所破损,但其数量与尺寸规格均已超出诸侯规格,近乎天子。

能够体现曹操特殊地位的另一文物,为其墓中所出土的青瓷、白瓷等不同种类的瓷器。据专家判断,瓷器来源于长江中下游的多个地域的多个窑口,这在东汉墓葬中极其罕见,“体现了曹操的特殊地位及当时魏、吴的往来。”

而从墓葬本身规模来看,曹操的墓葬规模仍为目前所发现的三国时期墓葬中最为独特的一座。

2009年,魏国大司马曹休墓在洛阳被发现,墓道长35米,墓室长12.5米,深10.5米,分前、后室,前室两侧设有侧室,甬道北侧有一个耳室,墓葬面积约为100平方米。2015年,推测为魏明帝曹叡高规格安葬女儿的大墓在洛阳西朱村被发现,墓道长33.9米,墓室长18.2米,深12米,有前、后室而无耳室、侧室,墓葬面积约为90平方米。

在魏国的墓葬中,“从规制而言,曹休墓体现的是列侯制度,西朱村大墓的规制高于曹休墓,却逊于曹操墓。”主持曹休墓及西朱村大墓发掘工作的洛阳市文物考古研究院副研究员王咸秋说。

与年代相仿的孙吴墓葬相比,曹操墓天子规制而践行薄葬的特点则更为明显。

2005年,在南京所发现的上坊大墓是目前发现的规模最大、结构最为复杂的孙吴墓葬之一,墓道残长10.5米,墓室长20.16米,由前、后室与四个耳室组成,墓葬面积约为140平方米,被认为有可能属孙皓晚期的一位宗室之王。

而于1984年在马鞍山被发现的东吴大都督朱然墓,墓室面积虽远小于曹操墓,仅占30平方米,但墓室中散落分布约6,000余枚钱币,并出土了诸多做工精美的漆器。

2015年至2016年所发掘的被推断为吴景帝孙休及其夫人合葬墓的安徽“天子坟”,占地约90平方米,出土了掐丝金龙头、鎏金铜鹿角,持节羽人、飞天、天狗食月等造型的金饰,其“九鼎八簋”的陶礼器随葬品也体现了其帝王等级。

当前,高陵的考古工作仍在继续。考古发掘结果显示,高陵陵园内存在残长33米、宽约5米的神道,神道南北两侧分布有规模较大的礼制建筑,建筑面积超过800平方米。周立刚介绍:“在洛阳东汉帝陵陵园遗址,亦曾发现类似结构的陵前建筑,两地出土瓦当纹饰相似。目前国内尚未发现其他带有陵上建筑的东汉王侯级陵墓,进一步确认了曹操的特殊地位”。

此外,在已发掘的陵园及建筑遗迹中,大面积的考古勘探在曹操墓周边发现各时期墓葬数百座,规模大小不等。除了可确定与曹操墓同一时期的4座墓葬中四号墓已被确认为未使用的废弃墓室外,其余三座陪葬墓因尚未开展发掘工作,暂时无法作出判断,但也为人们的猜测留下了无限的遐想空间。

曹操高陵的发现对我国考古工作意义重大,不仅印证了文献中对曹操高陵的位置、曹操本人的嗜好,以及他所倡导的薄葬制度等记载,也为研究汉魏时期陵墓制度的演变提供了珍贵的一手材料。风起云涌、铁马铮铮的三国时代已为历史,前眺昔日邺城,我们终与古人跨越千年相遇,领略这一未尽的魏武遗风。

(作者系中央媒体考古专项记者,本文发布于《紫荆》杂志2023年6月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/5/6cXoWQ0RAtGpFJKrllgM9bq2Q7abPsMpNEx.png