近年致力推广茶文化的杨孙西博士,捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,将是香港高校首个茶文化交流教育场所。恰逢香港珠海学院成立75周年,希冀透过“智珠骊探”系列活动,引领大家探寻学院的珍贵故事。杨孙西博士作为此系列活动的开场嘉宾,借由茶文化的传播,促进茶文化交流,讲好中国和香港的故事,串连和发扬不同的文化。

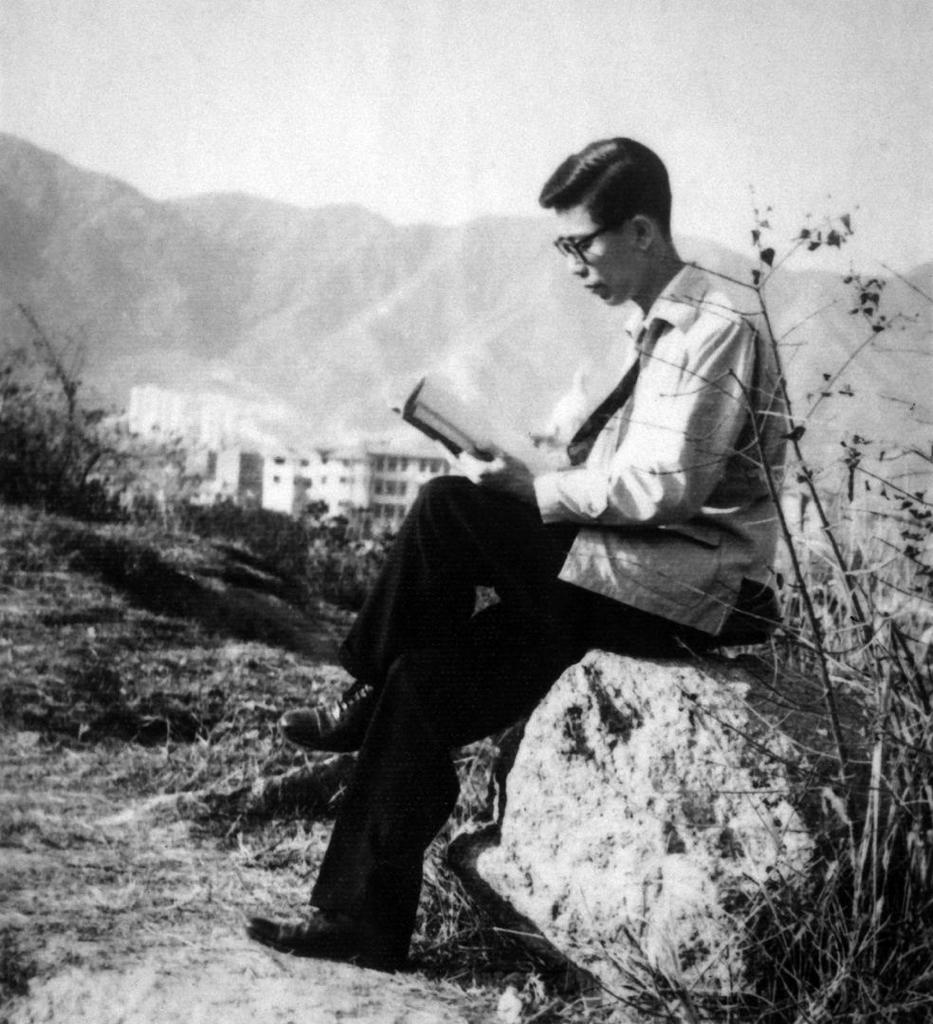

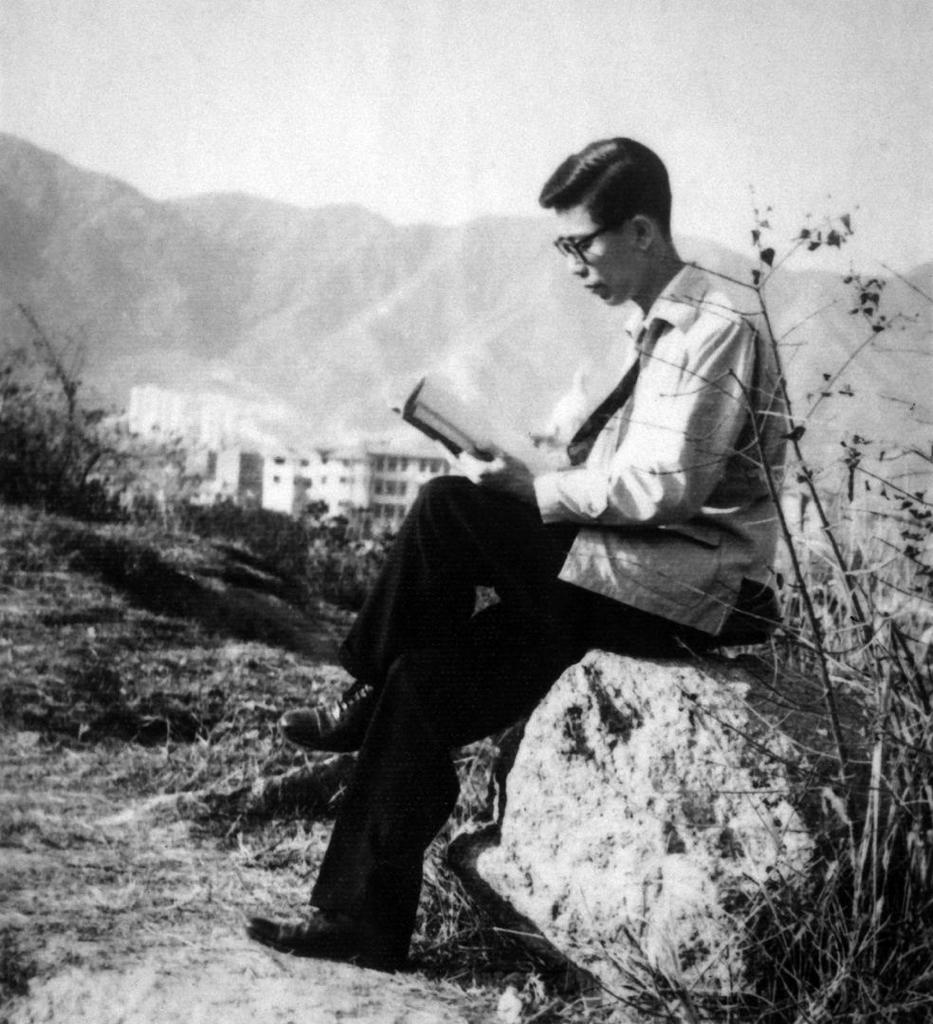

上世纪五、六十年代的香港,半工半读是一个普遍的现象,不只是大专院校的学生会半工读,中学生也会白天上班,晚上才到夜校上课。“当时很多市民小学毕业以后就出来找工作,很多童工还没到合法年龄也会被录用。他们会用假的身份证或者是兄姊的证件来虚报年龄,获得工作,然后晚上去念夜校。”

杨博士回忆,“那时从外地来香港的人都非常有拚搏精神,都抱持着要在香港生存,就要努力工作的心态,希望改善生活环境、积攒财富,争取将来发展的机会。”

在这个历史潮流下,杨博士自然也不例外,在香港珠海学院念书的同时,也在找工作。幸运的是,他找到一份在纺织服装厂的工作,白天上班,晚上则到香港工业专门学院进修与工作有关的学科,但也因此无法继续在香港珠海学院的学业。“找一份工作不是那么容易的,找到一份适合你的工作之后,就要将精神、时间放在工作上,而且还要在晚上和空余的时间到学校进修,更不容易。”

他回忆当年打作,不仅把老板指定的任务做好,还将力所能及的工作全部都做了。他认为,努力工作不只是为了薪水和待遇,也能在付出与投入中学到许多。杨博士以自身为例,他花了8年时间努力工作,学会了公司整体运作方式,包括营业部的工作、技术、工厂及整个生产过程,掌握了整个行业的经营经验和模式,对他在1969年出来创业奠定了良好的基础与开始。

杨博士劝诫年轻人,“开始工作的时候,要选好自己感兴趣和认为最具发展潜力的行业和项目,研究并评估其发展前景。工作期间更要尽力吸收行业相关经验,这对于将来,无论是晋升、跳槽还是创业都非常有帮助。”

从清朝乾隆至光绪年间,杨博士祖辈一直在五口通商口岸之一的福州从事茶叶生意,主要客源是英国人。后来英国在殖民地印度和斯里兰卡等地大量种茶,杨家家族生意遂逐渐没落,及至杨博士父辈已不再贩茶,前往菲律宾投靠亲戚,改行从事其他营生。

虽然父亲没有继承祖业,但杨博士受祖辈做茶文化薰陶,从小就对茶十分感兴趣。他13岁到香港以后,跟随父亲在许多从事进出口生意、喜欢喝功夫茶的朋友间,学会了品茶、饮茶,因此培养了这个伴随一生的业余爱好。杨博士形容,每个人都应有业余爱好,这可以从生活习惯中培养。

杨博士分享自己对茶的研究,“茶是一种健康饮品,包括寿眉、龙井、铁观音、六堡、普洱……等许多不同品种。不同年龄和地区的人对茶也有不同喜好,譬如江浙人喜欢喝绿茶、碧螺春、龙井等,广东人则什么茶都喜欢,年纪较大的人则喜爱普洱。一般市民去茶楼喝茶,吃精致点心,这种文化是从广州传来的。”

杨博士进一步分析,“香港人跟广东人一样有中午茶、下午茶、早茶、夜茶和宵夜茶,还喜欢英国人喝的茶。英国人买到中国茶叶后,也有自己的喝茶文化,他们喝早餐茶和下午茶。香港曾被英国人管治100多年,也承袭了英国人喝茶的习惯,机构都设有茶水间,早上9点钟上班,到11点左右,会习惯用10到15分钟喝一杯英国红茶,可以加奶、糖和柠檬等。”

杨博士年轻时进工厂工作发现,工友习惯下午喝港式奶茶,“这是用几种不同的红茶拼在一起,加水煮热再撞的茶。因为经典奶茶吸引力太大,他们喝了奶茶以后就不怎么喝咖啡。工人在8点喝了奶茶,到12点依然处于清醒状态。英国工业革命的时候,工人在早餐时喝两杯茶再上班,工作效率会比较高,香港五、六十年代发展工业,工厂工人喝了港式奶茶,工作效率也大大提升,可见茶对于维持社会运作和发展颇为重要。”

他说,香港有各种品茶方式,也有不同方式传入,“譬如台湾茶艺、日本茶道、韩国茶礼等,在香港的少数族裔,包括巴基斯坦、印度也有独特的拉茶文化。”近年致力推广茶文化的杨博士,率先捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,这将是香港高校首个茶文化交流教育场所。此活动,“智珠骊探”是珠海学院系列活动的第一个。

“茶艺课程是必要的,这能逐一介绍全世界不同的文化和品茶方式,促进两岸四地、一带一路的茶文化交流,可以讲好中国和香港的故事,串连和发扬不同的文化。”杨博士认为,茶文化刻有时代烙印,反映了一个时代的社会风骨,他借由在香港珠海学院设立茶文化室,便是希冀母校如同茶的本性一般,不做作,在蓄势后,于顷刻间骤然绽放生命的芳馨,如同中国茶叶发展般行久致远。

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/2/gcBi4M5P3QRItjBgR0ko41JtqJSMnatQkeI.jpg

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/2/RETauFuChd49JhrELZSxOc5ARLUeSZMrfer.jpg

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

近年致力推广茶文化的杨孙西博士,捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,将是香港高校首个茶文化交流教育场所。恰逢香港珠海学院成立75周年,希冀透过“智珠骊探”系列活动,引领大家探寻学院的珍贵故事。杨孙西博士作为此系列活动的开场嘉宾,借由茶文化的传播,促进茶文化交流,讲好中国和香港的故事,串连和发扬不同的文化。

上世纪五、六十年代的香港,半工半读是一个普遍的现象,不只是大专院校的学生会半工读,中学生也会白天上班,晚上才到夜校上课。“当时很多市民小学毕业以后就出来找工作,很多童工还没到合法年龄也会被录用。他们会用假的身份证或者是兄姊的证件来虚报年龄,获得工作,然后晚上去念夜校。”

杨博士回忆,“那时从外地来香港的人都非常有拚搏精神,都抱持着要在香港生存,就要努力工作的心态,希望改善生活环境、积攒财富,争取将来发展的机会。”

在这个历史潮流下,杨博士自然也不例外,在香港珠海学院念书的同时,也在找工作。幸运的是,他找到一份在纺织服装厂的工作,白天上班,晚上则到香港工业专门学院进修与工作有关的学科,但也因此无法继续在香港珠海学院的学业。“找一份工作不是那么容易的,找到一份适合你的工作之后,就要将精神、时间放在工作上,而且还要在晚上和空余的时间到学校进修,更不容易。”

他回忆当年打作,不仅把老板指定的任务做好,还将力所能及的工作全部都做了。他认为,努力工作不只是为了薪水和待遇,也能在付出与投入中学到许多。杨博士以自身为例,他花了8年时间努力工作,学会了公司整体运作方式,包括营业部的工作、技术、工厂及整个生产过程,掌握了整个行业的经营经验和模式,对他在1969年出来创业奠定了良好的基础与开始。

杨博士劝诫年轻人,“开始工作的时候,要选好自己感兴趣和认为最具发展潜力的行业和项目,研究并评估其发展前景。工作期间更要尽力吸收行业相关经验,这对于将来,无论是晋升、跳槽还是创业都非常有帮助。”

从清朝乾隆至光绪年间,杨博士祖辈一直在五口通商口岸之一的福州从事茶叶生意,主要客源是英国人。后来英国在殖民地印度和斯里兰卡等地大量种茶,杨家家族生意遂逐渐没落,及至杨博士父辈已不再贩茶,前往菲律宾投靠亲戚,改行从事其他营生。

虽然父亲没有继承祖业,但杨博士受祖辈做茶文化薰陶,从小就对茶十分感兴趣。他13岁到香港以后,跟随父亲在许多从事进出口生意、喜欢喝功夫茶的朋友间,学会了品茶、饮茶,因此培养了这个伴随一生的业余爱好。杨博士形容,每个人都应有业余爱好,这可以从生活习惯中培养。

杨博士分享自己对茶的研究,“茶是一种健康饮品,包括寿眉、龙井、铁观音、六堡、普洱……等许多不同品种。不同年龄和地区的人对茶也有不同喜好,譬如江浙人喜欢喝绿茶、碧螺春、龙井等,广东人则什么茶都喜欢,年纪较大的人则喜爱普洱。一般市民去茶楼喝茶,吃精致点心,这种文化是从广州传来的。”

杨博士进一步分析,“香港人跟广东人一样有中午茶、下午茶、早茶、夜茶和宵夜茶,还喜欢英国人喝的茶。英国人买到中国茶叶后,也有自己的喝茶文化,他们喝早餐茶和下午茶。香港曾被英国人管治100多年,也承袭了英国人喝茶的习惯,机构都设有茶水间,早上9点钟上班,到11点左右,会习惯用10到15分钟喝一杯英国红茶,可以加奶、糖和柠檬等。”

杨博士年轻时进工厂工作发现,工友习惯下午喝港式奶茶,“这是用几种不同的红茶拼在一起,加水煮热再撞的茶。因为经典奶茶吸引力太大,他们喝了奶茶以后就不怎么喝咖啡。工人在8点喝了奶茶,到12点依然处于清醒状态。英国工业革命的时候,工人在早餐时喝两杯茶再上班,工作效率会比较高,香港五、六十年代发展工业,工厂工人喝了港式奶茶,工作效率也大大提升,可见茶对于维持社会运作和发展颇为重要。”

他说,香港有各种品茶方式,也有不同方式传入,“譬如台湾茶艺、日本茶道、韩国茶礼等,在香港的少数族裔,包括巴基斯坦、印度也有独特的拉茶文化。”近年致力推广茶文化的杨博士,率先捐赠100万元给香港珠海学院在校内开办茶文化室,这将是香港高校首个茶文化交流教育场所。此活动,“智珠骊探”是珠海学院系列活动的第一个。

“茶艺课程是必要的,这能逐一介绍全世界不同的文化和品茶方式,促进两岸四地、一带一路的茶文化交流,可以讲好中国和香港的故事,串连和发扬不同的文化。”杨博士认为,茶文化刻有时代烙印,反映了一个时代的社会风骨,他借由在香港珠海学院设立茶文化室,便是希冀母校如同茶的本性一般,不做作,在蓄势后,于顷刻间骤然绽放生命的芳馨,如同中国茶叶发展般行久致远。

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/2/gcBi4M5P3QRItjBgR0ko41JtqJSMnatQkeI.jpg

https://res.youuu.com/zjres/2023/6/2/RETauFuChd49JhrELZSxOc5ARLUeSZMrfer.jpg