国宝概指国家宝藏。通常情况下,拥有代表性与稀缺性并能较好体现时代文明程度与极高艺术造诣的古代文化艺术品会被世人称为国宝。

在中华民族五千年璀璨的文明史中,有著众多国宝级文物,无论是青铜器、唐三彩还是元青花,无不具有鲜明的时代特征,因而只以一套作品便能贯穿2000多年中华文明史的艺术作品就显得弥足珍贵,这就是被誉为「国宝中的国宝」——田黄百帝圣像。

2017年,为了致敬文化大家陈宝琛和雕刻大师林元珠大师及其伟大的作品,拥有「百帝圣像」的神秘收藏家委托闻名世界的金石界权威出版社「西泠印社」出版《一代大师雕百帝》,尘封66年的旷世国宝第一次为世人所知。

国宝中的国宝:百帝圣像

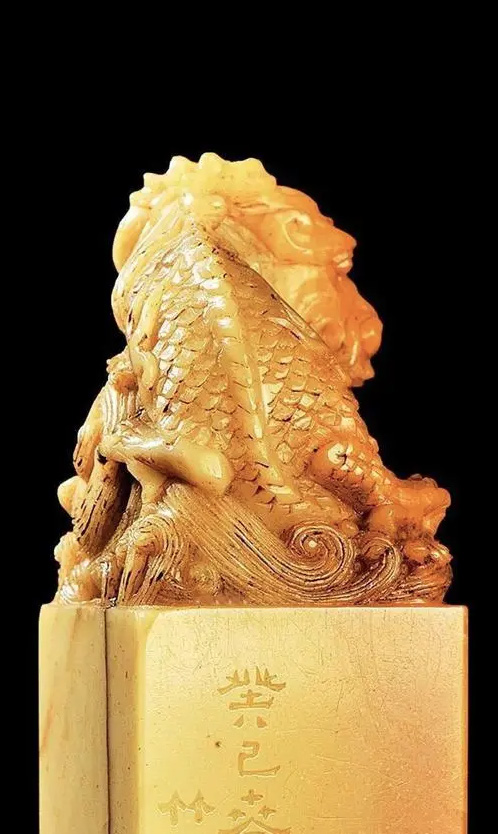

「百帝圣像」是以中国15个朝代的100位皇帝形象为题材,「绿泥石质玉型」田黄为原料,末代帝师陈宝琛为史实和艺术监制,由民国寿山石雕巨匠东门派始祖林元珠历时三年,于民国十六年精雕细刻而成的100方观赏型印章,堪称「绝世珍品,匠心之作」,业界权威人士保守评估价值不低于300亿元人民币。

「百帝圣像」整套作品共计100方,每方平均重量为2900克,均含有印首、印座、印文、识款及落款。每方圣像的印首为形态表情各异的帝王坐姿御容,平均高度为15cm;每方圣像印座平均长宽各10cm,高7。5cm,印座正面是帝王圣号阴刻正楷黑漆识款,背面是阴刻「林元珠作」为署名落款;天玺底部为阳刻小篆体玺文,内容为帝王圣号。

从纵向时间轴与横向空间轴两条线出发,「百帝圣像」全面立体地浓缩重现了中国2132年中15个君主王朝发展的历史。在时间线上从秦汉到明清,记录著朝代的更迭与历史的变迁,从空间线上无论魏、蜀、吴,还是宋、辽、夏,展现了同一时期不同地域与文化的交织。

「百帝圣像」出世不凡,在特殊历史时期著意于尊重历史的客观性与真实性,兼顾对上千年中华文明脉络的梳理和保留,堪为当时实录浓缩历史的典范。从统一中国的千古第一帝秦始皇嬴政一直到末代宣统皇帝溥仪,2132年间既刻画了唐宗宋祖等后世敬仰的明帝,也描绘了朱晃、石虎等世人不齿的昏君,还演绎了完颜阿骨打、拓跋宏、成吉思汗等少数民族皇帝,更展现了历史上唯一女性皇帝武则天,体现出末代帝师陈宝琛老先生与寿山石雕巨匠林元珠先生,对客观历史的尊重与崇高的格局。

厚重而庄严的「百帝圣像」雕法精湛,神形兼备,每方圣像都让人能从作品神态中领悟帝王个性,感悟国家兴衰。秦始皇庄严威武霸气十足,投射出一统江山的豪迈;魏武帝正襟危坐陷入沉思,彰显了三国时局的纷繁复杂;耶律阿保机手持宝刀仿佛眼前就是熊熊战火;乾隆帝持卷苦读令人领略盛世繁荣之源头。一代雕刻巨匠林元珠以极富内涵和无限感召力的精品佳作向世人展现了中国的工匠精神及内在智慧。

「九手红田」矿物构成为高档田黄中极为罕见的绿泥石质玉,色如枣蜜,温润、凝结、细腻、嫩洁、通灵,包浆厚重,宝气十足,且被历代中医大家和艺术家认定为通气血、舒经络,具备极佳功用的养生「神物」。名贵的原料让「百帝圣像」的人物形象与服饰特征大放异彩。秦装玄素,汉服儒雅,魏晋南北朝宽衫大袖崇尚自然,宋装华美,辽金粗犷,元代端庄,清代简约。皇帝著装不但代表了当时的主流审美观,更能映射帝王的统治风格与政治主张。

「百帝圣像」是一套既不可再生也无法复制的艺术孤品,原因在于百帝圣像能够同时满足四个具有唯一性的必要条件:一、极为特殊的历史时刻;二、极为特殊的创作题材;三、极为特殊的创作团队;四、极为特殊的制作原料。在浩如烟海的中华文字库中如能找到定义百帝圣像的词只有两个:空前绝后,举世无双!

陈宝琛

陈宝琛 林元珠

林元珠一代大师林元珠

几千年来,工艺精湛的各类雕刻艺术品数不胜数,然而能够与诗圣杜甫、画圣吴道子、书圣王羲之并驾齐驱扬名后世的雕刻大家却鲜为人知,在林元珠之前我国并没有像米开朗基罗、罗丹、菲狄亚斯那样闻名于世的雕刻大师。

雕刻大师完全不同于普通工匠,其不但要全面的掌握雕刻技术,而且在艺术表现中有著十分鲜明独特的艺术风格。工匠虽然也掌握了熟练的雕刻技法,但是他们的作品多以模仿前人的版本或重复前人或今天其他工匠的技法,很难看到自己独特的艺术风格。能成为大师的仅有独特的艺术风格还不够,仲要具备深厚的文史哲等其他学科的知识,以及要有极其丰富的人生经历,在此基础上建立自己的独立的艺术理论体系和艺术体系,才能登上大师的台阶。

林元珠出生在福建闽侯县后屿乡的一个石雕艺人家庭,自幼同父亲林淑钦学习石雕,林元珠很快便显现出非凡的才能。他心灵手巧,记性好,悟性高,拥有过目不忘的本领,父亲教的一学就会,没教过的自己也能悟出来,不到十岁,他的雕刻水准便超过了父亲,成为远近闻名的巧手神童。父亲的一个决定是让林元珠日后能成为一代大师的第一个转折点:宁可减少收入也让林元珠暂时放下手艺去上学。

几年的私塾让天资聪慧的林元珠学习到了其他艺人没有的知识,随后林元珠又开始了石雕生涯,并拜福建著名石雕艺人林谦培为师。林谦培是清朝同治、光绪年间福建著名的寿山石雕艺人,擅雕刻印纽、博古以及圆雕人物,喜以仙佛为题材,具有北魏遗风。林谦培将毕生的技艺毫无保留地传授给了林元珠,让林元珠成为了寿山石雕艺术的大家,并创立了以圆雕为主的寿山石雕「东门派」艺术风格。

林元珠早期人物雕刻作品还有身形微胖、头大身短等林谦培的风格,但不久就发生了本质上的升华,摆脱了多年以来的匠人习气,充满了文人雅士的审美趣味。一个关键性的人物让林元珠完成了由工匠向大师的跨越,此人就是大名鼎鼎的「太傅」陈宝琛。

陈宝琛十三岁中秀才,十八岁中举,二十一岁登科进士,二十七岁便担任内阁学士兼礼部侍郎,后位居「太傅」,成为末代皇帝溥仪的老师。陈宝琛才华横溢,琴棋书画样样精通,金石篆刻无所不能,后因遭部议连降九级,从此投闲家居达二十五年之久,在此期间与林元珠相识。交往过程中,陈宝琛在发现林元珠与众不同的雕刻风格的同时,也找到了这位年轻人的不足,终认为林元珠是一位难得的可塑之才,并决定将林元珠这位雕刻艺术天才培养成真正有造诣的大师。

陈宝琛从书画入手,培养林元珠学会提炼艺术作品的精髓;教他在诗词歌赋中感受古代圣贤的立意格局;为林元珠讲述历代帝王将相,让他学会捕捉人物的灵魂。陈宝琛还为林元珠精心挑选了大量书籍和藏宝图录供其学习,提供了大量瓷器、玉器、金器、木器等实物供林元珠参考,以达到融会贯通的目的。几年下来,林元珠脱胎换骨,彻底完成了由民间艺人向艺术大师的蜕变,在有生之年完成了令其名垂青史的旷世巨作——百帝圣像。