文章作者:温爱诗

文章作者:温爱诗一元复始,万象更新,不知不觉春季已到来。春暖花开,生机蓬勃,草木欣欣向荣的同时,又湿又热的天气亦令各种细菌和病毒不断滋生。春初乍暖还寒,除了要注意预防上呼吸道疾病外,还要提防病从口入!过完年假,本港中小学纷纷陆续开学,所谓人多「手脚乱」。小朋友防病意识未成熟,集体活动时容易透过接触到患者的鼻或喉咙分泌物、唾液而染上「手足口病」。

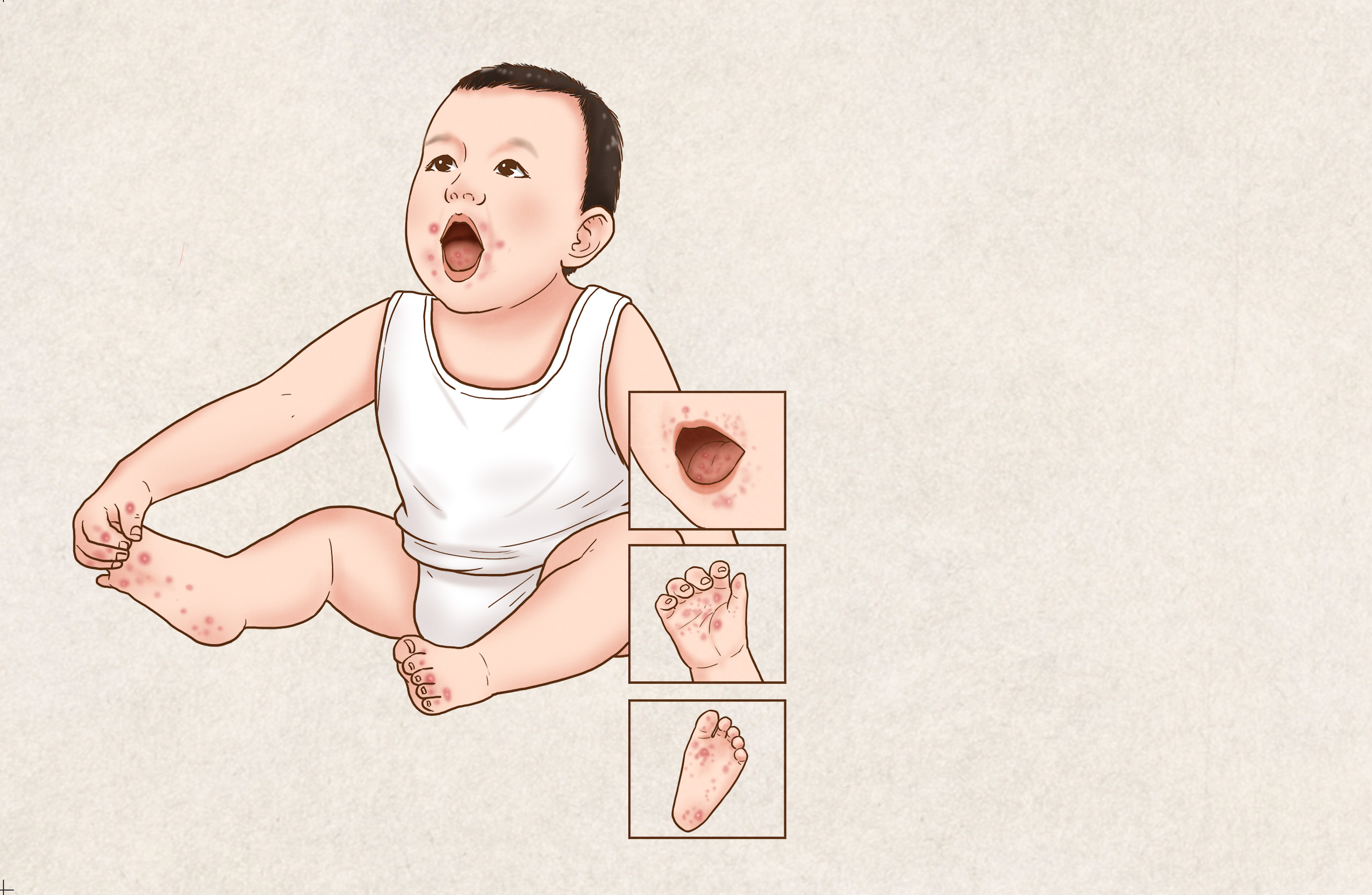

手足口病专袭小儿

本港手足口病由春夏季开始,高峰期一般为五月至七月,多发生于5岁以下的婴幼儿,常被称作「小儿手足口病」。手足口病是由肠道病毒引起的常见传染病,以柯萨奇病毒和肠病毒71型常见。大部份患儿可在 7-10 天内自行痊愈,而且愈后良好。其中,肠病毒71型引致的手足口病可能引致严重并发症(如脑膜炎、脑炎及类小儿麻痺症瘫痪等),甚至死亡,故家长们仍不能掉以轻心。父家长们要细心观察小儿的病情,如出现持续高烧、神情呆滞等,病情没有改善,应立即求医。手足口病的主要病征:

- 潜伏期约 3 - 7 天

- 初期多会出现发烧

- 口腔粘膜出现散在疱疹,手、足和臀部出现斑丘疹、疱疹; 疱疹周围可有炎性红晕,疱内液体较少,并会疼痛溃疡

- 可伴有咳嗽、流涕、食欲不振等症状

成年人患手足口病 病情更重

由于有些家长儿时未患过手足口病,自身对某类型肠病毒并没有抗体,故面对要照顾患上手足口病的子女时,随时亦会受感染。当小孩已染病,家长们应适当停工,留在家中照顾患儿,并注意勤洗手,对患儿用过的衣物和用具进行消毒。因此,大人染手足口病一般比小儿病情严重。若不及时治疗,或缺乏休息,可至预后欠佳,如手足疱疹因溃疡再受细菌感染后形成顽固皮肤病。

中医治疗手足口病 效果良好

现代医学至今仍未有针对手足口病的特效药或疫苗,一般是处方退发消炎药予患者,并嘱咐患者多喝水和在家休息,待患者透过自身免疫调理而自行痊愈。从中医角度,认为本病多与风、湿、热、毒之外邪为患,外邪客于腠理,加上患者本身正虚,卫外不固,湿热内阻,正邪相搏而成。总治则主要是疏风清热,利湿解毒。

中医药在治疗手足口病上,有较好的效果,但由于本病多发生于小儿,小儿型体娇嫩,属于「稚阴稚阳」生长发育未完全成熟,加上小儿的生理特点有「肝常有余、脾常不足」的特色,所以治疗小儿手足口病的患者,必须「用药如用兵」,用药及药量上切忌过于苦寒滑利,以免损伤小儿正气,袪邪同时兼顾脾胃功能,一般初期以清热解毒、祛风利湿为宜;病愈后再用健脾益气,祛湿开胃之法调理,增强人体免疫力。临床常见证型分治:

1.风热湿毒型

主症:发病初期,手掌、足底出现小水疱,口腔粘膜点状溃疡及疼痛、或伴有发热、咳嗽、流鼻水、喉咙痛,舌质偏红、苔薄黄,脉浮数。

治法:疏风清热、凉血解毒。

方药:银翘散加减。常用金银花、杭菊花、连翘、淡竹叶、北杏、土茵陈、甘草、芦根、黄芩、茯苓、赤芍、玄参、白蒺藜及白鲜皮等。

(*忌口:发病期间患者饮食宜清淡易消化;忌吃辛辣燥热、煎炸肥腻及海鲜、牛羊等发物)

2.湿热毒盛型

主症:手、足水疱多而大、基底鲜红,口腔溃疡,疼痛明显,甚至影响进食,伴发热,全身不适,小便短赤,大便乾结,舌红苔黄腻,脉滑数。

治法:清热利湿,凉血解毒。

方药:金银花生地汤加减。金银花、生地、土茯苓、生薏米、钩藤、葛根、土茵陈、紫草、蒲公英、连翘、甘草、北杏、滑石、赤芍、玄参及黄芩等。

饮食清淡 做好个人防护

发病期间,患者应注意饮食清淡,服食容易消化之品;忌辛辣和煎炸肥腻食品,以免助热生湿,影响康复。并经常保持双手清洁,尤其在触摸口、鼻或眼之前和后,使用含70 至 80%的酒精搓手液洁净双手;保持个人清洁,勤换衣服被褥,不要与他人共用毛巾或其他个人物品。避免集体活动,再次感染其他疾病。

博士推介辅助食疗:

1.五花袪湿止痒茶

材料:金银花6克,杭菊花6克,鸡蛋花5克,木棉花5克 槐花5克 防风5克,生甘草3克,玄参5克,白蒺藜5克

做法:将以上材料加入适量清水,大火滚起转文火煲20分钟,加根据个人喜好,加适量冰糖调味代茶饮用。

功效:清热解毒,利湿透疹。适合手足口病初期的预防与缓解。

(*注意:不适合体质虚寒、易腹泻者、孕妇或婴幼儿)

2.健脾祛湿汤

材料:淮山药20克 茯神20克 炒扁豆20克 百合15克 生薏米20克 炒薏米10克 广陈皮1个 无花果3个 蜜枣2个 红萝卜(小)1条 粟米1条 猪瘦肉300克

做法:猪肉先出水洗净;将以上其他材料冲洗后加入适量热开水,大火滚起转文火煲2个小时,加适量生盐调味后饮用。

功效:健脾祛湿,润肺清肝,宁神利水。适合手足口病日常预防或病愈后的调理。