文 | 吴宝林 (《温病条辨》作者吴鞠通第七代传人)

马 超 (《温病条辨》作者吴鞠通第八代传人)

安宫牛黄丸,简单中的不简单,就是要对每份药料都要倾注真心实意,你糊弄病人就等于糊弄自己的灵魂。

——摘自吴鞠通《告诫家人书》

岐黄大家吴鞠通

清朝乾隆年间,1793 年,北京城爆发一场特大瘟疫,连紫禁城太医院的太医们对于这场瘟疫也毫无应对之力。

一时间,整个北京城像是被死神笼罩一般,病人们在呻吟中一个接一个的死去,随处可见出殡用的纸钱和经幡,最后甚至连棺材都供不应求。在老百姓的心目中,只要染上瘟疫,就相当于被判处死刑,神仙也没有回天之力。

恰巧在这个时候,英国派来的马戛尔尼使团到达北京,为觐见大清皇帝做准备。然而这些使团刚到北京,就有三个人接连病倒,经太医院太医们诊治后发现这些外交使团染上的是当时京城正在爆发的瘟疫。

乾隆皇帝即下诏命太医院,竭尽全力,不惜一切代价必须治好外交使团人员感染的瘟疫症。圣旨曰:一定要治好,兹事体大,举国上下。并亲自召见太医院等七位御医询问具体治疗等,然后乾隆皇帝问太医,你们几个究竟有几分把握?

太医院院判胡太医:恕医无能;太医李太医也称:恕医无能。没有办法,当时乾隆皇帝点名问了当时太医院的院使(相当于现在的院长,五品官),还有另外几个御医,他们都认为没有办法。

当时乾隆皇帝龙颜大怒:「区区几个英吉利外交使团的病你们都治不了,你们几个人平日的医书都白读了吗?」太医院众医跪曰:「实在没有良策,已经治疗多日,没有疗效。」

此时,时任礼部尚书(相当于现代的外交部长)汪廷珍站出来举荐他的同里老乡,京城宿医、中医大隐之士吴鞠通先生,来为英国外交使团人员治病,或许可以治好英国使团之病。

乾隆皇帝曰:「吴鞠通何人,能诊疗此病否?」

汪廷珍曰:「回禀圣上,吴鞠通是国子监《四库全书》的编修抄写员,与臣相识多年,臣相信他的医术,臣愿以自己的身家性命担保。」

乾隆皇帝动容:「既然爱卿如此保举,连众太医都没有办法治疗的疾病,那就姑且一试。」

汪廷珍领旨后到前门外西草市吴鞠通家中宣旨。

据吴宝林医师(吴鞠通七世嫡孙)介绍,先祖吴鞠通临危受命,当他为英国使臣把脉、尺肤诊断、看舌苔之后,将自己特制的药丸,分次给使臣服下。没多久,这几位英国使臣就康复了,行走如常。这种药就是我们今天知道的——安宫牛黄丸。

乾隆皇帝阅太医院表奏后亲笔御书:「岐黄大家吴鞠通」。

安宫牛黄丸的问世

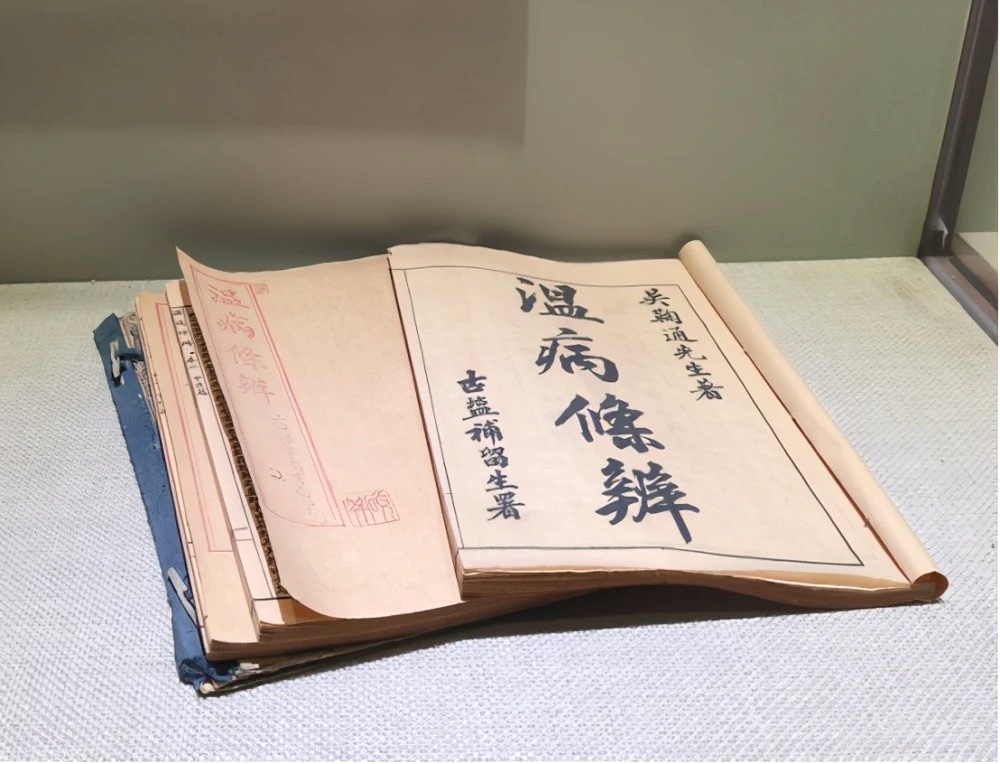

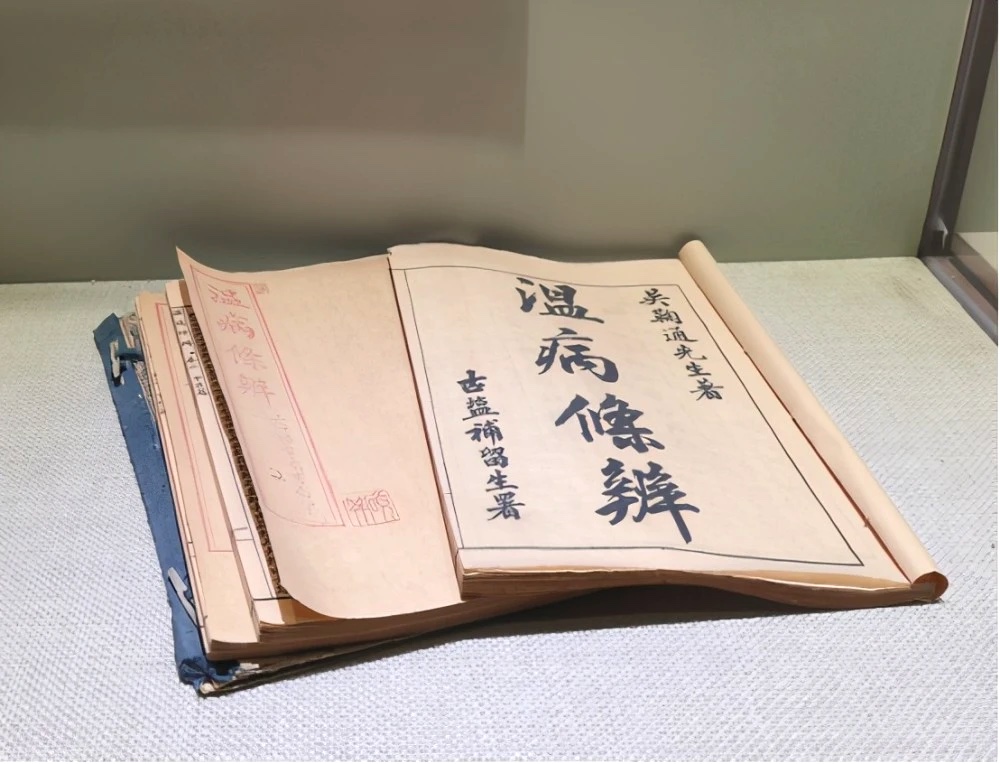

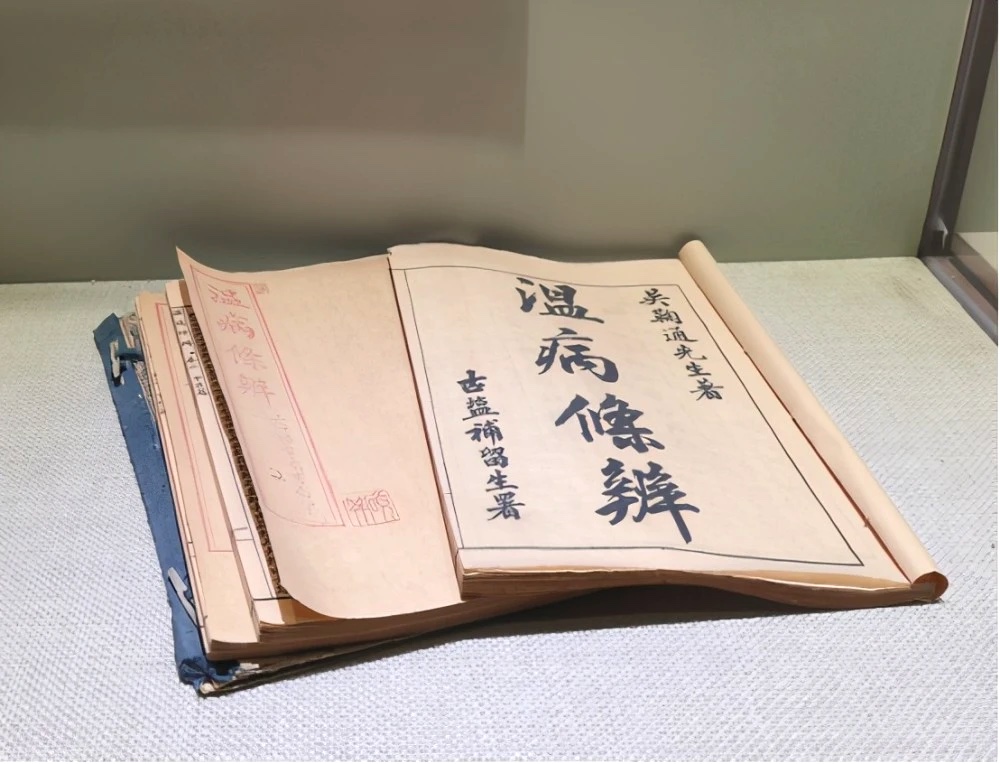

从此吴鞠通名躁京城大江南北,其代表著作《温病条辨》中,公布其发明的安宫牛黄丸、银翘散、桑菊饮、藿香正气散等方子。 《四库全书》的一位抄写员为什么能够研制出太医院都束手无策的良药?

吴鞠通,乾隆23年(1758)-道光16 年(1836),名塘,字配珩,号鞠通。出生在江苏省淮阴,一个普通秀才教书的家庭。吴鞠通青年时攻读科举,19 岁时父亲得病,四处奔波寻找医生,家里积蓄都花完了,也没有治好,甚至临终前也没有诊断出到底是什么病,一年之后驾鹤西征。古人云,为人子女者不知医不可谓之孝。身为读书人的吴鞠通伤心欲绝,甚至觉得自己没有什么颜面在世间存活。他痛恨医者,不专心钻研医术,又痛恨自己无能,守在父亲陵前,越想越难过,于是他作出了决定要学医。

安葬父亲之后,他思考接下来的人生,《伤寒论》是悲天悯人的情怀,还有外注荣劳、内望身病的观点,让他幡然觉醒,痛下决心,专事方术,严格要求自己用心钻研医术。为潜心研究医术,他放弃科举,弃举子而成医。

于是,三年给其父亲守孝期间,在父亲吴守让陵前,精研《黄帝内经》、《伤寒论》等中医经典著作,后售出自己的一处住房,再购置一批医书。

就在他边为其父守孝,边夜以继日攻读医书的第四年,他的侄子巧官病了。吴鞠通翻遍医书,也没有办法找到合适的针药治疗方法,最终巧官身体发黄而亡。

这件事给先祖吴鞠通很大打击,头悬梁锥刺股,卧薪尝胆,本以为饱读医书就可悬壶济世,但现在连自己的侄子都无法医治。只会埋头苦读书,那和书呆子有什么区别?学武功的不会打架,学功夫奈何?要想经世济民,根本就是痴心妄想,只有外出游学,才能扩大眼界、增加知识、不负苍生。

巧官走后第二年,吴鞠通决心进京学习。到北京后,经过一段周折,吴鞠通顺利考上《四库全书》的抄写员。在抄写期间,别人都休息,他看医书,就这样夜以继日寒窗十载,对学医也有了自己的体会,但他坚持不随便给人看病,有时候偶尔给人诊断,扎针用药,慎之慎之,唯恐出现偏漏,差之分毫谬以千里。一个病症要反复研究琢磨,遇到一个病人要反复把背后的医理药理弄清楚。

随后就有篇首的1793 年中国历史上罕见的瘟疫爆发,先祖在京的亲朋好友们很多人都陆陆续续的前来劝他出来行医,但他本著为患者负责的态度,不愿轻易出手。

最终有一天,他的发小同窗,时任大清朝礼部尚书,后任光绪皇帝的老师,他的挚友知己汪廷珍来到了前门吴氏家中对吴鞠通讲,你认为你现在一直不给他们去看病,就是对自己负责了吗?恰恰相反,现在很多人都束手无策,如果你现在前去诊病,他们也许还有一线生机,如果保守不出,你17年的苦心经营就会付之东流,那些人只能眼睁睁的死去,仁者爱人,就是在适当的时候当仁不让,医者也就是尽自己最大的可能试著让那些人减轻痛苦。

听了挚友汪廷珍的这番话,吴鞠通终于愿意出手给人治病。这次瘟疫可以看作是先祖吴鞠通在当时医学界甚至中国医学史上的一次华丽亮相。

篇首提到的当时吴鞠通救活英国使臣,用的就是如今家喻户晓的安宫牛黄丸。清朝一代文学巨匠纪晓岚在《阅微草堂笔记》中记载了此事:「乾隆癸丑春夏间,京城多疫,有桐城一医,以重剂石膏治冯鸿胪星实之姬,人见者骇异。然呼吸将绝,应手辄痊。踵其法者,活人无算。 」

钻研17 年,在这17 年期间,他从不轻易为人治病,就这样怀著对医学的虔诚,对生命的敬畏,在行医时如履薄冰,反复钻研研磨,才能有之后医学上的成就。

而在大医还没有成为大医之前,他的各种谨小慎微,往往会被后人怀疑不够自信,其实不然,正是那份超出常人的严谨,才成了医者超出常人的医术。

心脑血管疾病的「民间神药」

安宫牛黄丸对于心脑血管疾病有奇佳的治疗效果,当时被宫廷及民间称为治病神药,因此吴鞠通家人还有他的朋友都劝他,要牢牢把处方掌握在手中,不可外传一人。然而先祖吴鞠通并不如此,医者仁心,他认为如果将方子据为己有,只能造福自己的子孙,但如果将方公布于世将造福天下苍生,在反复思考之后决定要把毕生临床经验、读书研究心得、发明的方剂都汇成一本书,《温病条辨》由此问世。

该书中详细记载了安宫牛黄丸的配方,牛黄一两,郁金一两,犀角一两,黄连一两,朱砂一两、梅片二钱五分,麝香二钱五分,珍珠五钱,山栀一两,雄黄一两,黄芩一两,金箔衣(极薄)。

安宫牛黄丸既然给老百姓天下苍生治病,牛黄却很贵,有时候也不见得容易找,先祖就用胆制石膏代替牛黄。现在认为金箔有一些重金属,但实际金箔属于重镇安神,是药引子,引其他诸药入心肾安脾胃。作为济世救民之药,安宫牛黄丸制作工艺复杂,选药极其严苛,只有皇家医馆才能制作,故一路以来吴家与北京同仁堂和山西太古私交渊源甚深。

安宫牛丸是我国传统药物中久负盛名的良药,与紫雪丹、至宝丹一起称为中医凉开三宝,安宫牛黄丸共有12 味物组成。

君药为牛黄和麝香,牛黄性凉味苦,具有清心解毒、豁痰开窍、息风止痉的作用。麝香具有开窍醒脑、活血通经、消肿止痛的作用,与牛黄合用,可以更好的发挥药效,突出清热解毒,开窍醒脑的特点。

臣药为牛角浓缩粉,黄芩、黄连、栀子、牛角浓缩为粉可以清热凉血,黄芩泻胆肺之火,黄连清心火,栀子泻心与三焦之火。黄芩、黄连、栀子三药,辅助牛黄和牛角浓缩粉,起到清心包之热的作用。

佐药为朱砂、珍珠、郁金、雄黄和冰片(古方「梅片」),朱砂、珍珠主要起到镇静安神清心窍的作用,郁金疏肝理气,雄黄解毒避疫,冰片芳香开窍,因郁金、雄黄、冰片、麝香具有芳香气味,所以郁金、雄黄、冰片可以辅助麝香,使庇护在深处的热邪痰阻一齐从内发出,消散瘟疫。

使药为金箔和蜂蜜,金具有镇静安神豁痰坠痰的作用。蜂蜜可以起到温中和胃促进消化和吸收的作用。

北京同仁堂安宫牛黄丸采用天然的牛黄、麝香入药,价格虽然高了一点,但疗效更可靠。有的安宫牛黄中的牛黄和麝香采用的是人工或体外培育的,功效就差了一点。同时北京同仁堂安宫牛黄丸为大蜜丸,外边有包裹金箔,易以保存携带。金箔外衣对寒热都有避讳的作用,可保存百年不腐。

安宫,先祖吴鞠通解释,心安居其宫。其内含牛黄这味名贵的药材,又配伍麝香、冰片等清心豁痰醒神开窍作用的药材,使心得以安居,故最终得名安宫牛黄丸。

近年来随著中药基础的深入研究以及中医临床实践的不断深入,传统名方安宫牛黄丸在药理作用和临床作用方面的研究又取得了不少新的进展。

在新冠疫情的治疗中,国家卫健委联合国家中医药管理局发布的第四版诊疗方案,其中中医诊疗方案,重症及危重症的救治中推荐使用安宫牛黄丸。

https://res.youuu.com/zjres/2023/4/13/UCb8mwDzdmfWSRQhcMq8k9BMyuGzaUdRvVj.jpg

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文 | 吴宝林 (《温病条辨》作者吴鞠通第七代传人)

马 超 (《温病条辨》作者吴鞠通第八代传人)

安宫牛黄丸,简单中的不简单,就是要对每份药料都要倾注真心实意,你糊弄病人就等于糊弄自己的灵魂。

——摘自吴鞠通《告诫家人书》

岐黄大家吴鞠通

清朝乾隆年间,1793 年,北京城爆发一场特大瘟疫,连紫禁城太医院的太医们对于这场瘟疫也毫无应对之力。

一时间,整个北京城像是被死神笼罩一般,病人们在呻吟中一个接一个的死去,随处可见出殡用的纸钱和经幡,最后甚至连棺材都供不应求。在老百姓的心目中,只要染上瘟疫,就相当于被判处死刑,神仙也没有回天之力。

恰巧在这个时候,英国派来的马戛尔尼使团到达北京,为觐见大清皇帝做准备。然而这些使团刚到北京,就有三个人接连病倒,经太医院太医们诊治后发现这些外交使团染上的是当时京城正在爆发的瘟疫。

乾隆皇帝即下诏命太医院,竭尽全力,不惜一切代价必须治好外交使团人员感染的瘟疫症。圣旨曰:一定要治好,兹事体大,举国上下。并亲自召见太医院等七位御医询问具体治疗等,然后乾隆皇帝问太医,你们几个究竟有几分把握?

太医院院判胡太医:恕医无能;太医李太医也称:恕医无能。没有办法,当时乾隆皇帝点名问了当时太医院的院使(相当于现在的院长,五品官),还有另外几个御医,他们都认为没有办法。

当时乾隆皇帝龙颜大怒:「区区几个英吉利外交使团的病你们都治不了,你们几个人平日的医书都白读了吗?」太医院众医跪曰:「实在没有良策,已经治疗多日,没有疗效。」

此时,时任礼部尚书(相当于现代的外交部长)汪廷珍站出来举荐他的同里老乡,京城宿医、中医大隐之士吴鞠通先生,来为英国外交使团人员治病,或许可以治好英国使团之病。

乾隆皇帝曰:「吴鞠通何人,能诊疗此病否?」

汪廷珍曰:「回禀圣上,吴鞠通是国子监《四库全书》的编修抄写员,与臣相识多年,臣相信他的医术,臣愿以自己的身家性命担保。」

乾隆皇帝动容:「既然爱卿如此保举,连众太医都没有办法治疗的疾病,那就姑且一试。」

汪廷珍领旨后到前门外西草市吴鞠通家中宣旨。

据吴宝林医师(吴鞠通七世嫡孙)介绍,先祖吴鞠通临危受命,当他为英国使臣把脉、尺肤诊断、看舌苔之后,将自己特制的药丸,分次给使臣服下。没多久,这几位英国使臣就康复了,行走如常。这种药就是我们今天知道的——安宫牛黄丸。

乾隆皇帝阅太医院表奏后亲笔御书:「岐黄大家吴鞠通」。

安宫牛黄丸的问世

从此吴鞠通名躁京城大江南北,其代表著作《温病条辨》中,公布其发明的安宫牛黄丸、银翘散、桑菊饮、藿香正气散等方子。 《四库全书》的一位抄写员为什么能够研制出太医院都束手无策的良药?

吴鞠通,乾隆23年(1758)-道光16 年(1836),名塘,字配珩,号鞠通。出生在江苏省淮阴,一个普通秀才教书的家庭。吴鞠通青年时攻读科举,19 岁时父亲得病,四处奔波寻找医生,家里积蓄都花完了,也没有治好,甚至临终前也没有诊断出到底是什么病,一年之后驾鹤西征。古人云,为人子女者不知医不可谓之孝。身为读书人的吴鞠通伤心欲绝,甚至觉得自己没有什么颜面在世间存活。他痛恨医者,不专心钻研医术,又痛恨自己无能,守在父亲陵前,越想越难过,于是他作出了决定要学医。

安葬父亲之后,他思考接下来的人生,《伤寒论》是悲天悯人的情怀,还有外注荣劳、内望身病的观点,让他幡然觉醒,痛下决心,专事方术,严格要求自己用心钻研医术。为潜心研究医术,他放弃科举,弃举子而成医。

于是,三年给其父亲守孝期间,在父亲吴守让陵前,精研《黄帝内经》、《伤寒论》等中医经典著作,后售出自己的一处住房,再购置一批医书。

就在他边为其父守孝,边夜以继日攻读医书的第四年,他的侄子巧官病了。吴鞠通翻遍医书,也没有办法找到合适的针药治疗方法,最终巧官身体发黄而亡。

这件事给先祖吴鞠通很大打击,头悬梁锥刺股,卧薪尝胆,本以为饱读医书就可悬壶济世,但现在连自己的侄子都无法医治。只会埋头苦读书,那和书呆子有什么区别?学武功的不会打架,学功夫奈何?要想经世济民,根本就是痴心妄想,只有外出游学,才能扩大眼界、增加知识、不负苍生。

巧官走后第二年,吴鞠通决心进京学习。到北京后,经过一段周折,吴鞠通顺利考上《四库全书》的抄写员。在抄写期间,别人都休息,他看医书,就这样夜以继日寒窗十载,对学医也有了自己的体会,但他坚持不随便给人看病,有时候偶尔给人诊断,扎针用药,慎之慎之,唯恐出现偏漏,差之分毫谬以千里。一个病症要反复研究琢磨,遇到一个病人要反复把背后的医理药理弄清楚。

随后就有篇首的1793 年中国历史上罕见的瘟疫爆发,先祖在京的亲朋好友们很多人都陆陆续续的前来劝他出来行医,但他本著为患者负责的态度,不愿轻易出手。

最终有一天,他的发小同窗,时任大清朝礼部尚书,后任光绪皇帝的老师,他的挚友知己汪廷珍来到了前门吴氏家中对吴鞠通讲,你认为你现在一直不给他们去看病,就是对自己负责了吗?恰恰相反,现在很多人都束手无策,如果你现在前去诊病,他们也许还有一线生机,如果保守不出,你17年的苦心经营就会付之东流,那些人只能眼睁睁的死去,仁者爱人,就是在适当的时候当仁不让,医者也就是尽自己最大的可能试著让那些人减轻痛苦。

听了挚友汪廷珍的这番话,吴鞠通终于愿意出手给人治病。这次瘟疫可以看作是先祖吴鞠通在当时医学界甚至中国医学史上的一次华丽亮相。

篇首提到的当时吴鞠通救活英国使臣,用的就是如今家喻户晓的安宫牛黄丸。清朝一代文学巨匠纪晓岚在《阅微草堂笔记》中记载了此事:「乾隆癸丑春夏间,京城多疫,有桐城一医,以重剂石膏治冯鸿胪星实之姬,人见者骇异。然呼吸将绝,应手辄痊。踵其法者,活人无算。 」

钻研17 年,在这17 年期间,他从不轻易为人治病,就这样怀著对医学的虔诚,对生命的敬畏,在行医时如履薄冰,反复钻研研磨,才能有之后医学上的成就。

而在大医还没有成为大医之前,他的各种谨小慎微,往往会被后人怀疑不够自信,其实不然,正是那份超出常人的严谨,才成了医者超出常人的医术。

心脑血管疾病的「民间神药」

安宫牛黄丸对于心脑血管疾病有奇佳的治疗效果,当时被宫廷及民间称为治病神药,因此吴鞠通家人还有他的朋友都劝他,要牢牢把处方掌握在手中,不可外传一人。然而先祖吴鞠通并不如此,医者仁心,他认为如果将方子据为己有,只能造福自己的子孙,但如果将方公布于世将造福天下苍生,在反复思考之后决定要把毕生临床经验、读书研究心得、发明的方剂都汇成一本书,《温病条辨》由此问世。

该书中详细记载了安宫牛黄丸的配方,牛黄一两,郁金一两,犀角一两,黄连一两,朱砂一两、梅片二钱五分,麝香二钱五分,珍珠五钱,山栀一两,雄黄一两,黄芩一两,金箔衣(极薄)。

安宫牛黄丸既然给老百姓天下苍生治病,牛黄却很贵,有时候也不见得容易找,先祖就用胆制石膏代替牛黄。现在认为金箔有一些重金属,但实际金箔属于重镇安神,是药引子,引其他诸药入心肾安脾胃。作为济世救民之药,安宫牛黄丸制作工艺复杂,选药极其严苛,只有皇家医馆才能制作,故一路以来吴家与北京同仁堂和山西太古私交渊源甚深。

安宫牛丸是我国传统药物中久负盛名的良药,与紫雪丹、至宝丹一起称为中医凉开三宝,安宫牛黄丸共有12 味物组成。

君药为牛黄和麝香,牛黄性凉味苦,具有清心解毒、豁痰开窍、息风止痉的作用。麝香具有开窍醒脑、活血通经、消肿止痛的作用,与牛黄合用,可以更好的发挥药效,突出清热解毒,开窍醒脑的特点。

臣药为牛角浓缩粉,黄芩、黄连、栀子、牛角浓缩为粉可以清热凉血,黄芩泻胆肺之火,黄连清心火,栀子泻心与三焦之火。黄芩、黄连、栀子三药,辅助牛黄和牛角浓缩粉,起到清心包之热的作用。

佐药为朱砂、珍珠、郁金、雄黄和冰片(古方「梅片」),朱砂、珍珠主要起到镇静安神清心窍的作用,郁金疏肝理气,雄黄解毒避疫,冰片芳香开窍,因郁金、雄黄、冰片、麝香具有芳香气味,所以郁金、雄黄、冰片可以辅助麝香,使庇护在深处的热邪痰阻一齐从内发出,消散瘟疫。

使药为金箔和蜂蜜,金具有镇静安神豁痰坠痰的作用。蜂蜜可以起到温中和胃促进消化和吸收的作用。

北京同仁堂安宫牛黄丸采用天然的牛黄、麝香入药,价格虽然高了一点,但疗效更可靠。有的安宫牛黄中的牛黄和麝香采用的是人工或体外培育的,功效就差了一点。同时北京同仁堂安宫牛黄丸为大蜜丸,外边有包裹金箔,易以保存携带。金箔外衣对寒热都有避讳的作用,可保存百年不腐。

安宫,先祖吴鞠通解释,心安居其宫。其内含牛黄这味名贵的药材,又配伍麝香、冰片等清心豁痰醒神开窍作用的药材,使心得以安居,故最终得名安宫牛黄丸。

近年来随著中药基础的深入研究以及中医临床实践的不断深入,传统名方安宫牛黄丸在药理作用和临床作用方面的研究又取得了不少新的进展。

在新冠疫情的治疗中,国家卫健委联合国家中医药管理局发布的第四版诊疗方案,其中中医诊疗方案,重症及危重症的救治中推荐使用安宫牛黄丸。

https://res.youuu.com/zjres/2023/4/13/UCb8mwDzdmfWSRQhcMq8k9BMyuGzaUdRvVj.jpg