2,200多年前,秦国建立了中国历史上第一个大一统的中央集权,开启了中国统一的多民族国家发展历程。秦文化是中华文化的根脉之一,是中国古代文明的重要组成部分,对我国大一统国家的形成和中华民族共同体意识的孕育产生了开创性、奠基性的影响。“考古中国”重大项目——甘肃礼县四角坪遗址,是一处目前仅见的秦帝国时期代表国家意志的礼制性建筑群。自2020年起考古人员对该遗址展开了系统性发掘,目前已廓清其基本形制,令今人得以一睹大秦帝国的雄强气派。

文|北京 黄婷婷

遗址建筑群层级分明、秩序井然

距离甘肃省陇南市礼县县城东北2.5公里处,一座被当地人称作“四格(角)子”的山峰巍然耸立,1,867米的海拔高度使其在群山中格外突出。沿盘山公路至四格子山山腰,再沿路边小径攀爬上行,行至山顶,一片面积约为2.8万平方米的平旷台地赫然映入眼帘。平台外围有夯土墙环绕,内有大量夯土建筑基址,墙基表面虽见风蚀,但层层夯筑的印迹至今依然清晰。这里便是正在进行考古发掘的四角坪遗址所在。

四角坪遗址建筑群层级分明、秩序井然,由中心夯土台、四周附属建筑、附属建筑之间的连接建筑以及外围建筑三个层级构成;是以方形土台以及半地穴房址为中心,每一边整组建筑呈中心对称,每组建筑之间呈轴对称布局的大型建筑群。

四角坪遗址中心夯土台建筑为边长27.5米、现存高度1.4米至3米的正方形台基,土台四周发现有柱洞紧靠于台缘,底部均垫有柱础石,四边各夯筑两个二级台阶。附属建筑以夯土墙相连,并分隔出多个院落将中心土台围合。

外围第一组建筑分为东一、南一、北一、西一,以及东南角、西北角、东北角、西南角,共八组建筑,各方向对应位置的建筑平面及柱网布局一致。每组建台基均连接宽约0.9米至1米的夯土墙来区隔院落。根据勘探结果,其外围应该还有两圈类似附属建筑。已发掘的西一附属建筑为南北向,由南北两组夯土台基组成,南北两头中部有夯土通道与西南角及西北角附属建筑连接,西一建筑南北长21.3米、东西宽8.8米。西南角附属建筑为连接西一与南一两组建筑的曲尺形夯土台基,同时还兼顾外侧第二排建筑的连接。

值得一提的是,在四角坪遗址中心夯土台和部分附属建筑围成的院落位置,考古人员还发现了聚水排水设施。遗址夯土台中心有一边长为6.5米的方形半地穴建筑,该建筑铺设了地砖和壁砖。建筑四壁均有铁钉呈条状分布,应为固定壁砖之用。素面地砖呈南北20排、东西19排铺设,砖缝用铁汁灌补,四角向内切出两条对角线,切割砖缝处均用铁汁勾缝,能有效起到密封或防渗水作用。底部埋设的陶水管道向北横穿夯土台,与台基北部的排水设施相连,土台四周环绕散水。中心夯土台四角分布曲尺形夯土台基,同样由散水包围。

四角坪遗址排水设施结构与秦汉行宫遗址姜女石遗址发现的相似,但四角坪遗址个别排水设施上单独存在一个锯齿圆环状特殊装置。有考古专家认为,这种设施看起来能阻隔沙石污泥等,或许起到滤水的功能。

秦帝国时期国家意志的标志之一

四角坪遗址原始遗迹已有多处被晚期房屋和活土坑打破,晚期半地穴房屋遗址发现了土炕、灶、台阶等遗迹,出土瓷器、银簪、“乾隆通宝”钱币、铁质农具等遗物,表明清代中晚期曾有人群在此生活。

再追根溯源,四角坪遗址遗存所处时代一致,性质单纯,出土遗物主要以建筑用材料为主,包括云纹瓦当、绳纹筒瓦、板瓦以及空心砖、素面砖、回纹砖、陶水管等。根据这些出土建筑材料的材质和制作工艺,结合大的历史背景,考古专家判断四角坪遗址应为秦统一后即秦帝国时期的遗存。

平台上筑高台、建廊庑,看来四角坪遗迹建设之初绝非为寻常百姓居所之用。有别于日常生活的建筑空间,四角坪遗址建筑群整体呈典型的中心对称格局,体现出较强的礼仪性,结合其地理位置和文献记载,考古专家初步推测四角坪遗址是一处有著特殊形制和特殊功能、与祭祀相关的礼制性建筑群,是秦帝国时期中央集权国家统一的标志之一。

据《史记.秦始皇本纪》记载,“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中”意指秦始皇在统一六国后的次年,曾进行过一次西巡,所到区域为秦的北地郡(今甘肃平凉、庆阳地区)与陇西郡(今甘肃天水、陇南、定西地区)。礼县在秦代称为西县,地属陇西郡。考古专家表示,虽然四角坪遗址的具体性质目前还有争议,但从其规模和排列规律来看,无疑属于大型礼制建筑;秦始皇西巡是否经过西县、是否在西县祭天告祖,历史文献没有明确记载,还需要进一步的考古研究来证实;但作为一项皇帝西巡的准备工作,为其建设一处祭天的场所,是合理的推测。

由于秦帝国存在历史时间短,具有代表性、保存状况较好的秦代建筑遗迹比较罕见。四角坪遗址是目前仅见的秦帝国时期代表国家意志的礼制性建筑群,是从王国到帝国阶段转型的标志性建筑。并且其规模巨大、形制规整,是中国古代统一国家形成初期风格和气魄的重要体现。

四角坪遗址的考古发现丰富和补充了中国古代祭祀建筑体系的链条,为后世同类型建筑提供了十分重要的模板,同时对研究中国早期祭祀制度具有重要意义,对研究秦代政治、礼仪制度以及建筑历史等将产生十分深远的影响。

早期秦文化的历史脉络基本理清

在战国末期的诸侯战争中,秦王嬴政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业,建立中国历史上第一个中央集权制国家,开创中华文明的新局面。然而对帝国之前秦的历史,包括秦的来源以及秦族、秦文化的形成,许多人却并不了解。

甘肃地处黄河上游,历史悠久,底蕴深厚,是农耕文化与游牧文化、中原文化与西部文化、华夏文化与外来文化的交汇地,见证了中华民族多元一体格局的形成和东西方文明交流互鉴的历史进程。甘肃更是早期秦文化的发源地,累计发现早期秦文化遗址70余处,呈现出遗址年代早、等级高、文化因素复杂、祭祀遗址众多等特征。

自2004年开始,在国家文物局专项课题的长期支持下,由甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究院、国家博物馆考古部、北京大学考古文博学院对渭河中上游及西汉水上游进行了多次考古调查,重点发掘了一批以早期秦文化为主的遗址以及战国西戎墓地等,获得多项重大发现,取得一系列重要学术成果,使人们对秦人、秦文化的来源、早期秦文化的基本面貌、两周时期西戎文化的内涵、秦文化与西戎文化的关系等有了更深入的了解,同时在文化遗产保护、学科建设、人才培养、公众考古等方面也取得诸多收获。

2018年早期秦文化项目组正式更名为“秦文化与西戎文化研究项目”,并将“秦文化、都邑与陵墓、西戎文化、早期祭祀礼仪制度(秦汉国家祭祀制度)”作为今后工作的主要方向和目标。近些年,宝鸡血池遗址、吴山遗址、下站遗址、天水平南祭祀遗址的发现,使得秦汉祭祀考古学研究得到广泛关注。

礼县地处甘肃省东南部、陇南市北部、长江流域嘉陵江水系西汉水上中游流域。商周时,这里称西垂,是秦人先祖生息繁衍、发展壮大,为争雄天下奠定基础、积蓄力量的龙兴之地。据《史记.秦本纪》所载,秦人先祖非子因善养马而获周孝王赏识,赐封秦地以为附庸,号为秦嬴,成为秦国始封之君。在此之前,非子之父大骆已在西犬丘为周王室牧马,其子嬴成继之。西犬丘,即为今礼县盐官川一带。尽管西周末年,西犬丘为西戎攻灭,嬴成全族亦惨遭灭族,但非子玄孙秦庄公借周宣王之力击败西戎,收复西犬丘,并获封西垂大夫。自此,非子后裔长期据有西犬丘,并不断壮大起来。

礼县大堡子山遗址城址的发现以及城内大型建筑、秦公大墓、祭祀遗址、生活遗迹、道路等确定该遗址年代为春秋早期,推测为秦宪公居城——西新邑,这是目前秦人早期都邑西新邑最直接的证据。礼县鸾亭山遗址,是考古界发掘的首个汉代祭天遗址——西畤,这为探寻秦襄公立国后建立的秦国西畤提供了重要线索。礼县西山遗址发现了目前所知最早的秦城和时代最早、等级最高的秦人墓葬,对探讨秦人早期历史和秦早期都邑的建立等情况提供了十分有价值的证据。

礼县四角坪遗址的发掘为今人拼凑秦文化版图再添精彩一页。2009年,礼县博物馆工作人员在一次田野调查中,在四角坪采集到秦代板瓦、筒瓦、瓦当等建筑材料。2012年,秦文化考古队在四角坪再次开展调查,发现了西侧的城墙,采集到部分砖瓦等材料。2019年,甘肃省文物考古研究所对四角坪遗址进行全面勘探,发现了大型建筑群。2020年至今,经国家文物局批准,甘肃省文物考古研究所和复旦大学文物与博物馆学系组成联合考古队,开始对四角坪遗址开展系统的考古调查和发掘工作。

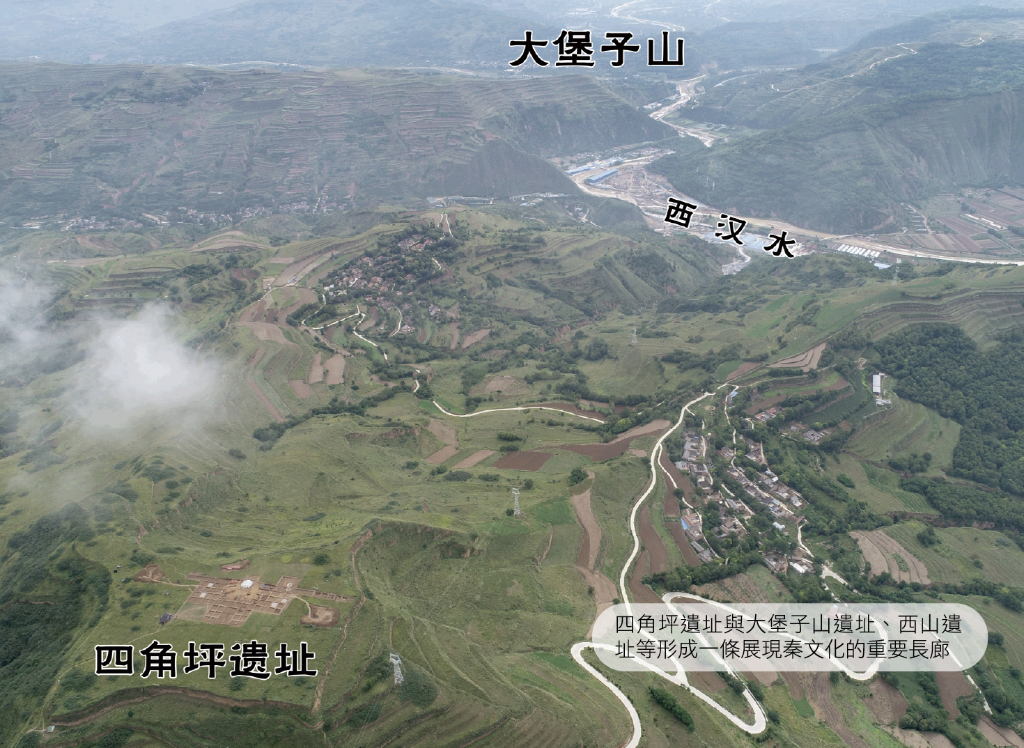

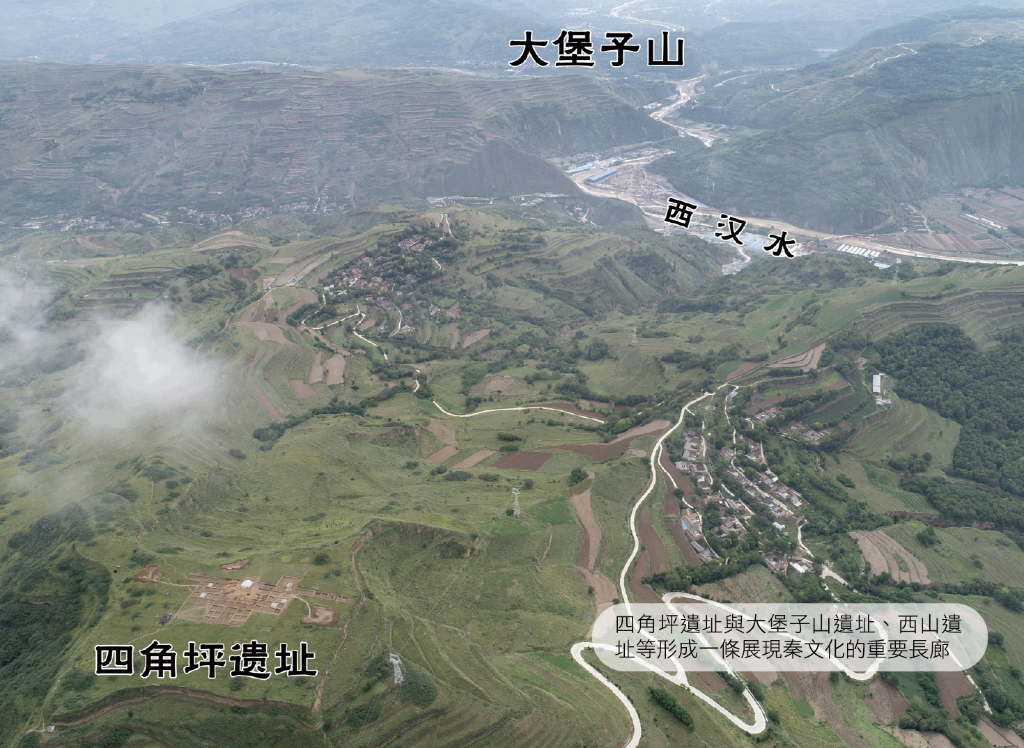

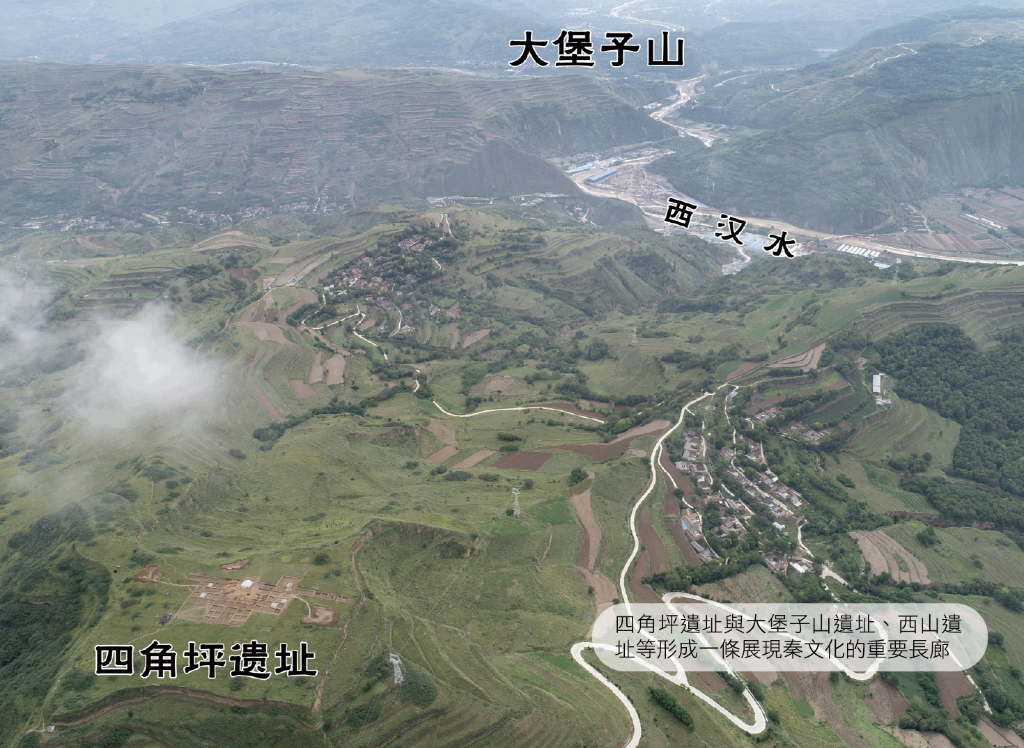

站在四角坪遗址环顾四野,山环水绕,群山峥嵘,礼县大地尽收眼底。东西相隔的大堡子山遗址、鸾亭山遗址、西山遗址与之相连,形成一条展现礼县秦文化的重要长廊。通过近二十年的考古工作,考古专家基本理清了甘肃东部早期秦文化的历史脉络,包括它的文化序列、文化谱系。

习近平总书记在党的二十大报告中指出,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓。实际上,对历史的探寻亦是对当下的借鉴,2,000多年前秦人在强敌环伺、六国合纵的环境中一统天下的故事,蕴含著中国人厚积薄发、奋发图强的智慧担当。下一步,考古人员将持续对四角坪遗址进行大规模挖掘,在做好遗址本体保护和自然灾害治理的同时,全面详实做好资料整理,科学客观复原好遗址,向世界讲好中国故事。

(作者系资深媒体人,本文图片均由国家文物局提供,本文发布于《紫荆》杂志2023年4月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/3/31/GfWTWAvD79gyZHV8yPp8xnfHv7ubHZqDVL6.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

2,200多年前,秦国建立了中国历史上第一个大一统的中央集权,开启了中国统一的多民族国家发展历程。秦文化是中华文化的根脉之一,是中国古代文明的重要组成部分,对我国大一统国家的形成和中华民族共同体意识的孕育产生了开创性、奠基性的影响。“考古中国”重大项目——甘肃礼县四角坪遗址,是一处目前仅见的秦帝国时期代表国家意志的礼制性建筑群。自2020年起考古人员对该遗址展开了系统性发掘,目前已廓清其基本形制,令今人得以一睹大秦帝国的雄强气派。

文|北京 黄婷婷

遗址建筑群层级分明、秩序井然

距离甘肃省陇南市礼县县城东北2.5公里处,一座被当地人称作“四格(角)子”的山峰巍然耸立,1,867米的海拔高度使其在群山中格外突出。沿盘山公路至四格子山山腰,再沿路边小径攀爬上行,行至山顶,一片面积约为2.8万平方米的平旷台地赫然映入眼帘。平台外围有夯土墙环绕,内有大量夯土建筑基址,墙基表面虽见风蚀,但层层夯筑的印迹至今依然清晰。这里便是正在进行考古发掘的四角坪遗址所在。

四角坪遗址建筑群层级分明、秩序井然,由中心夯土台、四周附属建筑、附属建筑之间的连接建筑以及外围建筑三个层级构成;是以方形土台以及半地穴房址为中心,每一边整组建筑呈中心对称,每组建筑之间呈轴对称布局的大型建筑群。

四角坪遗址中心夯土台建筑为边长27.5米、现存高度1.4米至3米的正方形台基,土台四周发现有柱洞紧靠于台缘,底部均垫有柱础石,四边各夯筑两个二级台阶。附属建筑以夯土墙相连,并分隔出多个院落将中心土台围合。

外围第一组建筑分为东一、南一、北一、西一,以及东南角、西北角、东北角、西南角,共八组建筑,各方向对应位置的建筑平面及柱网布局一致。每组建台基均连接宽约0.9米至1米的夯土墙来区隔院落。根据勘探结果,其外围应该还有两圈类似附属建筑。已发掘的西一附属建筑为南北向,由南北两组夯土台基组成,南北两头中部有夯土通道与西南角及西北角附属建筑连接,西一建筑南北长21.3米、东西宽8.8米。西南角附属建筑为连接西一与南一两组建筑的曲尺形夯土台基,同时还兼顾外侧第二排建筑的连接。

值得一提的是,在四角坪遗址中心夯土台和部分附属建筑围成的院落位置,考古人员还发现了聚水排水设施。遗址夯土台中心有一边长为6.5米的方形半地穴建筑,该建筑铺设了地砖和壁砖。建筑四壁均有铁钉呈条状分布,应为固定壁砖之用。素面地砖呈南北20排、东西19排铺设,砖缝用铁汁灌补,四角向内切出两条对角线,切割砖缝处均用铁汁勾缝,能有效起到密封或防渗水作用。底部埋设的陶水管道向北横穿夯土台,与台基北部的排水设施相连,土台四周环绕散水。中心夯土台四角分布曲尺形夯土台基,同样由散水包围。

四角坪遗址排水设施结构与秦汉行宫遗址姜女石遗址发现的相似,但四角坪遗址个别排水设施上单独存在一个锯齿圆环状特殊装置。有考古专家认为,这种设施看起来能阻隔沙石污泥等,或许起到滤水的功能。

秦帝国时期国家意志的标志之一

四角坪遗址原始遗迹已有多处被晚期房屋和活土坑打破,晚期半地穴房屋遗址发现了土炕、灶、台阶等遗迹,出土瓷器、银簪、“乾隆通宝”钱币、铁质农具等遗物,表明清代中晚期曾有人群在此生活。

再追根溯源,四角坪遗址遗存所处时代一致,性质单纯,出土遗物主要以建筑用材料为主,包括云纹瓦当、绳纹筒瓦、板瓦以及空心砖、素面砖、回纹砖、陶水管等。根据这些出土建筑材料的材质和制作工艺,结合大的历史背景,考古专家判断四角坪遗址应为秦统一后即秦帝国时期的遗存。

平台上筑高台、建廊庑,看来四角坪遗迹建设之初绝非为寻常百姓居所之用。有别于日常生活的建筑空间,四角坪遗址建筑群整体呈典型的中心对称格局,体现出较强的礼仪性,结合其地理位置和文献记载,考古专家初步推测四角坪遗址是一处有著特殊形制和特殊功能、与祭祀相关的礼制性建筑群,是秦帝国时期中央集权国家统一的标志之一。

据《史记.秦始皇本纪》记载,“二十七年,始皇巡陇西、北地,出鸡头山,过回中”意指秦始皇在统一六国后的次年,曾进行过一次西巡,所到区域为秦的北地郡(今甘肃平凉、庆阳地区)与陇西郡(今甘肃天水、陇南、定西地区)。礼县在秦代称为西县,地属陇西郡。考古专家表示,虽然四角坪遗址的具体性质目前还有争议,但从其规模和排列规律来看,无疑属于大型礼制建筑;秦始皇西巡是否经过西县、是否在西县祭天告祖,历史文献没有明确记载,还需要进一步的考古研究来证实;但作为一项皇帝西巡的准备工作,为其建设一处祭天的场所,是合理的推测。

由于秦帝国存在历史时间短,具有代表性、保存状况较好的秦代建筑遗迹比较罕见。四角坪遗址是目前仅见的秦帝国时期代表国家意志的礼制性建筑群,是从王国到帝国阶段转型的标志性建筑。并且其规模巨大、形制规整,是中国古代统一国家形成初期风格和气魄的重要体现。

四角坪遗址的考古发现丰富和补充了中国古代祭祀建筑体系的链条,为后世同类型建筑提供了十分重要的模板,同时对研究中国早期祭祀制度具有重要意义,对研究秦代政治、礼仪制度以及建筑历史等将产生十分深远的影响。

早期秦文化的历史脉络基本理清

在战国末期的诸侯战争中,秦王嬴政先后灭韩、赵、魏、楚、燕、齐,完成统一大业,建立中国历史上第一个中央集权制国家,开创中华文明的新局面。然而对帝国之前秦的历史,包括秦的来源以及秦族、秦文化的形成,许多人却并不了解。

甘肃地处黄河上游,历史悠久,底蕴深厚,是农耕文化与游牧文化、中原文化与西部文化、华夏文化与外来文化的交汇地,见证了中华民族多元一体格局的形成和东西方文明交流互鉴的历史进程。甘肃更是早期秦文化的发源地,累计发现早期秦文化遗址70余处,呈现出遗址年代早、等级高、文化因素复杂、祭祀遗址众多等特征。

自2004年开始,在国家文物局专项课题的长期支持下,由甘肃省文物考古研究所、陕西省考古研究院、国家博物馆考古部、北京大学考古文博学院对渭河中上游及西汉水上游进行了多次考古调查,重点发掘了一批以早期秦文化为主的遗址以及战国西戎墓地等,获得多项重大发现,取得一系列重要学术成果,使人们对秦人、秦文化的来源、早期秦文化的基本面貌、两周时期西戎文化的内涵、秦文化与西戎文化的关系等有了更深入的了解,同时在文化遗产保护、学科建设、人才培养、公众考古等方面也取得诸多收获。

2018年早期秦文化项目组正式更名为“秦文化与西戎文化研究项目”,并将“秦文化、都邑与陵墓、西戎文化、早期祭祀礼仪制度(秦汉国家祭祀制度)”作为今后工作的主要方向和目标。近些年,宝鸡血池遗址、吴山遗址、下站遗址、天水平南祭祀遗址的发现,使得秦汉祭祀考古学研究得到广泛关注。

礼县地处甘肃省东南部、陇南市北部、长江流域嘉陵江水系西汉水上中游流域。商周时,这里称西垂,是秦人先祖生息繁衍、发展壮大,为争雄天下奠定基础、积蓄力量的龙兴之地。据《史记.秦本纪》所载,秦人先祖非子因善养马而获周孝王赏识,赐封秦地以为附庸,号为秦嬴,成为秦国始封之君。在此之前,非子之父大骆已在西犬丘为周王室牧马,其子嬴成继之。西犬丘,即为今礼县盐官川一带。尽管西周末年,西犬丘为西戎攻灭,嬴成全族亦惨遭灭族,但非子玄孙秦庄公借周宣王之力击败西戎,收复西犬丘,并获封西垂大夫。自此,非子后裔长期据有西犬丘,并不断壮大起来。

礼县大堡子山遗址城址的发现以及城内大型建筑、秦公大墓、祭祀遗址、生活遗迹、道路等确定该遗址年代为春秋早期,推测为秦宪公居城——西新邑,这是目前秦人早期都邑西新邑最直接的证据。礼县鸾亭山遗址,是考古界发掘的首个汉代祭天遗址——西畤,这为探寻秦襄公立国后建立的秦国西畤提供了重要线索。礼县西山遗址发现了目前所知最早的秦城和时代最早、等级最高的秦人墓葬,对探讨秦人早期历史和秦早期都邑的建立等情况提供了十分有价值的证据。

礼县四角坪遗址的发掘为今人拼凑秦文化版图再添精彩一页。2009年,礼县博物馆工作人员在一次田野调查中,在四角坪采集到秦代板瓦、筒瓦、瓦当等建筑材料。2012年,秦文化考古队在四角坪再次开展调查,发现了西侧的城墙,采集到部分砖瓦等材料。2019年,甘肃省文物考古研究所对四角坪遗址进行全面勘探,发现了大型建筑群。2020年至今,经国家文物局批准,甘肃省文物考古研究所和复旦大学文物与博物馆学系组成联合考古队,开始对四角坪遗址开展系统的考古调查和发掘工作。

站在四角坪遗址环顾四野,山环水绕,群山峥嵘,礼县大地尽收眼底。东西相隔的大堡子山遗址、鸾亭山遗址、西山遗址与之相连,形成一条展现礼县秦文化的重要长廊。通过近二十年的考古工作,考古专家基本理清了甘肃东部早期秦文化的历史脉络,包括它的文化序列、文化谱系。

习近平总书记在党的二十大报告中指出,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓。实际上,对历史的探寻亦是对当下的借鉴,2,000多年前秦人在强敌环伺、六国合纵的环境中一统天下的故事,蕴含著中国人厚积薄发、奋发图强的智慧担当。下一步,考古人员将持续对四角坪遗址进行大规模挖掘,在做好遗址本体保护和自然灾害治理的同时,全面详实做好资料整理,科学客观复原好遗址,向世界讲好中国故事。

(作者系资深媒体人,本文图片均由国家文物局提供,本文发布于《紫荆》杂志2023年4月号)

https://res.youuu.com/zjres/2023/3/31/GfWTWAvD79gyZHV8yPp8xnfHv7ubHZqDVL6.png