新界包括香港境内除香港岛和九龙半岛之外的所有区域,占香港陆地面积约90%,居于新界的人口占比也接近香港总人口的60%。香港特区政府提出的北部都会区恰位于新界,令新界发展备受各界关注。对新界的发展,基层市民有何期盼诉求?作为立法会议员如何担当好政府与市民之间的桥梁纽带?就此,本刊诚邀香港立法会新界北议员张欣宇撰文。

文|香港 张欣宇

新界面积广阔,其内部民风民俗和自然环境也有很大差异,因此,新界的发展策略应因地制宜,很难将整个新界混为一谈。进行实地考察,取得第一手资料,才能对新界发展有最真实的了解。

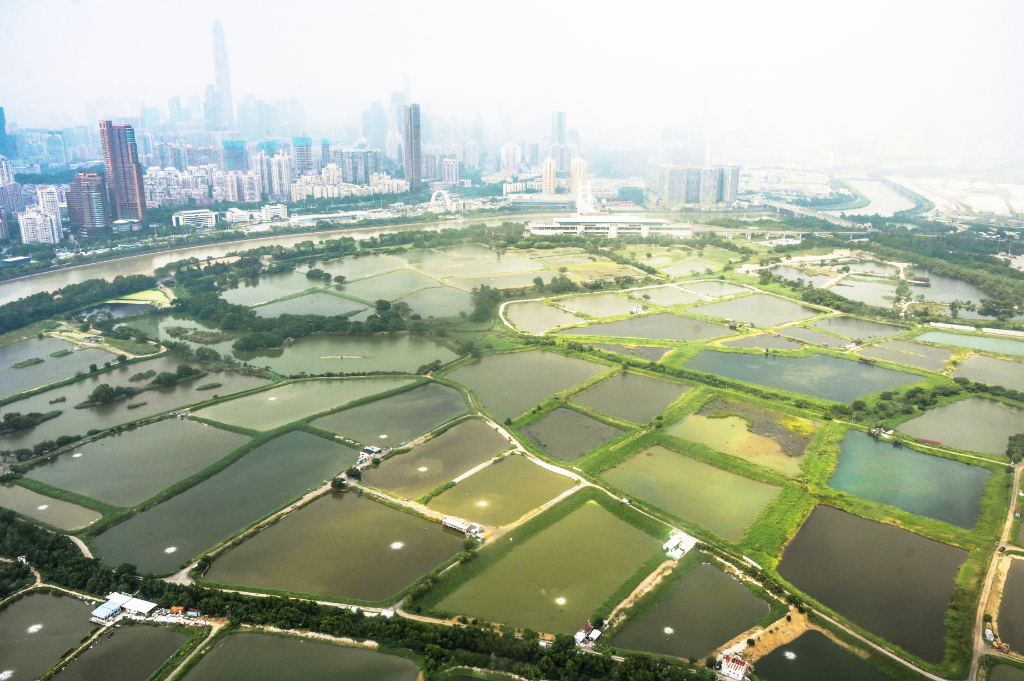

新界的发展策略应因地制宜。图为香港新界北部高空图(图:香港特区政府新闻处)

新界的发展策略应因地制宜。图为香港新界北部高空图(图:香港特区政府新闻处)基础设施不完善

成为目前制约新界发展的重要因素

与香港岛和九龙半岛比较,新界发展相对滞后,基础设施建设的不完善是目前制约新界发展的重要因素。

举例而言,截止到2021年6月,过半的新界乡村仍然未获政府纳入污水收集系统工程计划,而未纳入上述计划的乡村只能继续使用原有污水处理系统,如化粪池等,带来卫生隐患,甚至对居民健康造成威胁。同时,新界供水供电设施出现问题的情况亦时有耳闻。2017年,元朗八乡的农地曾经长期供水不足,严重影响当地居民生活和生计,而去年新界西元朗、天水围、屯门一带大停电的情况也历历在目。

新界的交通基建情况更加值得关注。吐露港公路和屯门公路两条最主要干道,长久以来都是交通挤塞的“黑点”,也频发交通意外。

在基础设施建设不完善,发展相对落后的情况下,新界丰富的土地资源也引发了其他问题纷至沓来。根据特区政府2017年的数字,香港光是荒废农地便有3,700公顷,绝大部分位于新界区,几乎是整个九龙区的大小。

整合利用新界土地资源

依然面临种种困难

目前特区政府在开发新市镇时,主要依靠《收回土地条例》整合私人拥有的土地资源,而该条例授权政府收回土地以作公共用途。尽管已有上述法例依据,特区政府想要利用新界的土地资源依然面临种种困难。相当部分农地荒废后,逐渐成为容纳各种行业运作的“棕地”,而根据调查,棕地约共涉及5.2万个职位,并非所有棕地作业者都能承受搬迁的成本以及具有易地经营的能力;部分棕地的业权相当分散,因此特区政府回收棕地可能需要面临大量繁杂冗长的法律程序,旷日持久,耗费巨大;棕地的交通接驳同样欠缺,如果进行开发建设,更需要大量投资建设配套的基础设施。

另外,新界地权争议亦相当复杂。由于历史原因,新界地契类型繁多,与此同时,部分地契丈量不够精确:根据香港法律改革委员会的数据,估计有二十万个地段的确实位置并非在丈量约份地图所显示的位置上,占地段总数的三分之二。随著时间的流逝,新界地权的争议变得无可避免。即使没有上述争议,由于私有财产权受基本法及其他相关法例保护,对于私人拥有的农地,土地是否作农业用途则属土地拥有者个人决定,只要相关土地的使用符合适用法例及地契条款,政府很难限制使用甚至收回土地。而过往政府对新界土地监管同样不够严格,甚至致使非法侵占政府土地行为长期存在。

笔者当选议员不久,就曾遇上一宗涉及土地的难题。位于粉岭乡郊的一间猪油厂在政府土地上持续运营数十年,时而拥有合法牌照,时而从事牌照业务以外的非法经营,而生产活动所产生的令人不适的气味和浓烟,引发当区附近居民不断投诉,情况延续多年,甚至诉诸法庭,也一直未能解决。笔者和团队同事,在跟进过程中,不得不翻查数十年来的地契和政府文书等等记录,终于抽丝剥茧,找出了该猪油厂非法霸占政府土地的证据,最终在特区政府最高层的直接介入下,令到非法猪油场停止运营,特区政府得以收回相关土地。

这个案例仅仅是新界复杂的土地问题的一个缩影。要充分利用新界巨大的发展潜能,确实需要管治者更多的决心、魄力和智慧。

北部都会区规划建设

为新界发展带来机遇

可喜的是,特区政府已经开始著手进行改善。在民生配套层面,特区政府表示将逐步延伸污水处理网络,新界交通基础设施建设的计划也已陆续规划实施,如11号干线线、屯门绕道和港铁北环线和中铁线等。同时,特区政府近两年的施政报告都对新界的未来做出了清晰的规划,亦对土地资源的利用提出了完善的发展路线,这也充分表现了特区政府改变新界现状、发展新界的决心。

新界未来不会仅仅是住宅区,更不应再被居于港岛和九龙的市民视为落后地区。特区政府在北部都会区发展策略中提出,未来要使北部都会区与维港都会区并驾齐驱,相辅相成。北部都会区采取以创科产业为发展引擎,多种产业相结合的发展模式,宜居、宜业、宜游;更能够紧密香港与深圳的联系,参与共建粤港澳大湾区的国家战略,帮助香港融入国家发展大局。

在国家高度重视、中央政府大力支持的情况下,香港通过政策和资源倾斜,让新界居民不仅安居,更能乐业,共创新界未来,共享发展成果;新界好,香港才会好,新界有未来,香港才能朝更美好的新方向前进。

(作者系香港立法会新界北议员,文章大小标题为编者所拟,本文发布于《紫荆》杂志2023年3月号)