文丨李小琳

尊敬的南怀瑾老师仙逝已十年,他的音容笑貌犹在人间。他毕生为弘扬中国传统文化而献身的精神为世人敬仰,恩师对我而言,一天也未曾离开。

缘起又聚十八载,华开莲现恩如海。恩师以“佛为心,道为骨,儒为表,大度看世界。”他是用自己的实际行动,成就著“立言、立功、立德”之“人生三不朽”。但诚如恩师自己所说:“没有出世的修养,便不能产生入世的功业。”儒家的积极进取、经世致用,道家的自然无为、淡泊名利,千年风流荣辱都在笑谈中。

香江之缘

永远难忘第一次与老师见面的情景。那是1994年7月,在香港维多利亚港湾半山的一栋公寓里,我手捧荷花与老师第一次见面,老师就说和我似曾相识,好像老朋友,记不清是哪世因缘,只是特别亲。又说我的眉眼、皮肤、神情都特别像我的奶奶。

于是,他谈及很多年前,在汉口到重庆的船上,看见过我的奶奶,真是说不清楚的缘分!以后,每到香港,我一定手捧鲜花去看望老师。那天,老师送我一些经典书,包括老古出版社出的《显密圆通成佛心要集》等。

永生难忘老师为我单独授业。1997年初春,得到老师示意,我一人来到香港坚尼道36号老师的住地。这个地方并不为人所知,平日里各界人士相聚的地方是32号,老师也极少让人来这里。我第一次看到恩师的卧室、书房。卧室很小,大约七八平米,铺设极简,仅一张床挂著蚊帐,地上铺了一块不大的席子,想必是老师静坐沈思的一席清凉之地,书房则有太多太多的书。

我知道,老师是一位非常自立、独立的人,自己的事情从来不愿意麻烦他人。从下午两点开始,老师开始授业,我听著听著,似乎入定了,等结束后,一睁眼居然已是晚上九点。七个小时,我居然能一动不动,我第一次感到浑然忘我的境界与妙处,这一天,老师从为什么学佛学开始,到用儒释道旁征博引,讲了宇宙人生的道理,讲了生命的意义。

恩师不遗余力“燃先圣之心灯,续众生之慧命,揭宇宙之至理,轨万有之一行”,推动、撒播正心,正念的种子,中华文化的优秀精神终于又扎根于芸芸众生。展望未来,我们的国家和社会,人民大众的生活将会变得更加美好,中华民族的伟大复兴一定指日可待!

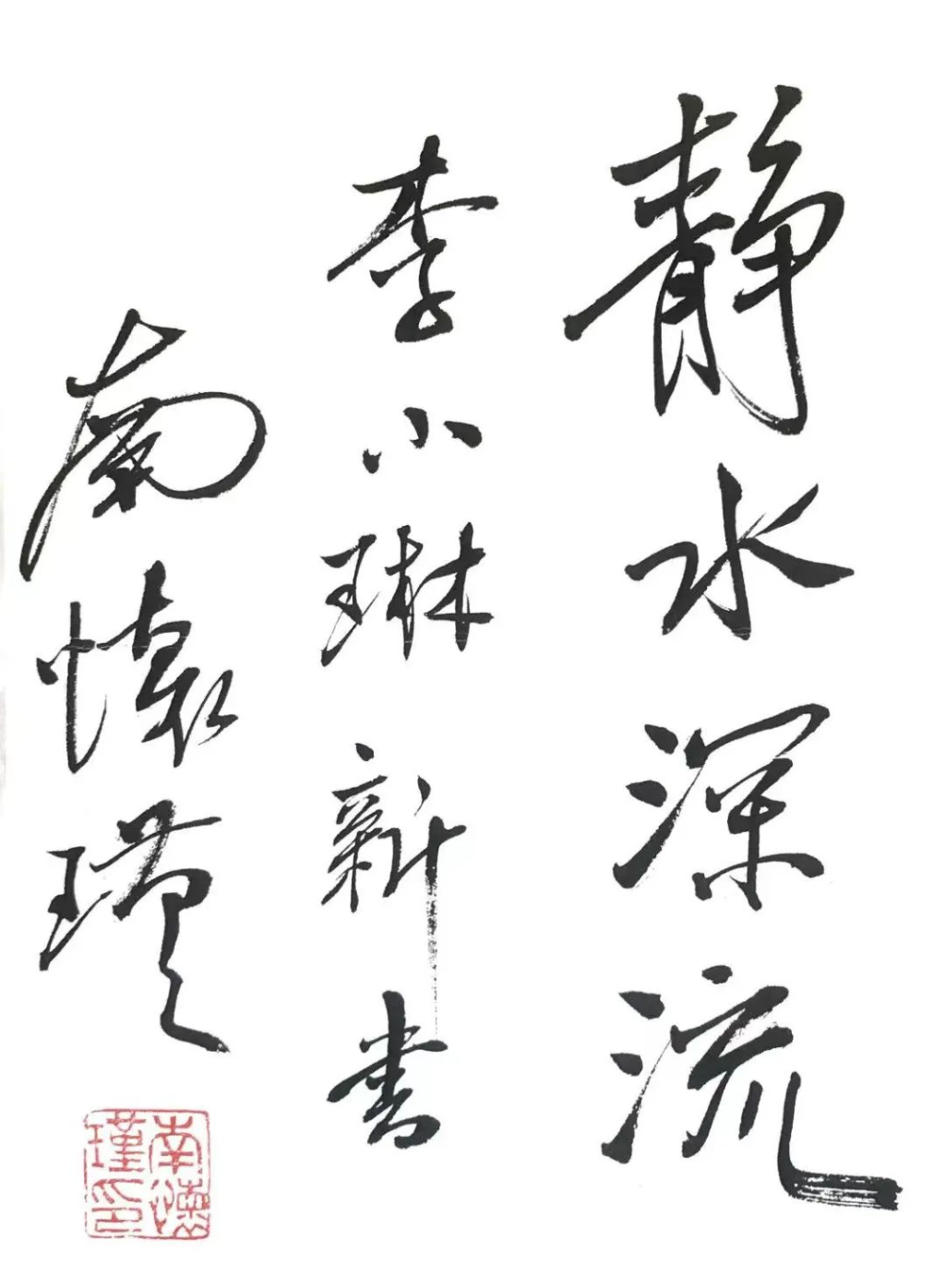

南怀瑾先生为李小琳著作《静水深流》题词

南怀瑾先生为李小琳著作《静水深流》题词难忘每次临走时的情景:南老送我,相互搀扶著走到屋子门口。他一手拄拐杖,一手向我挥别。他那个动作呀,那个目光啊,让人感觉,又不能不让你走,又舍不得你走。那个场景,永远铭刻于心。回首间,我似乎分明看到,恩师一袭长衫,微笑著。

2007年我写下了《静水深流》一书,当我把书送给老师,老师欣然亲笔为我写下了书名:静水深流,李小琳新书。并写下一段话鼓励我,要继续努力向先贤学习。

之后,恩师又开示了大学之道,大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。知止、定、静、安、虑、得,物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣,致知、格物、意诚、心正,修身、齐家、治国、平天下。

在老师临走前夕,我又向他汇

报:我觉得千家万户有了现代化生活,我们有了美好的生活环境,但是家家户户里住的是“人”。“人”最需要的是身心灵的健康,所以我开始研究“大健康”,老师听完特别的高兴。

南怀瑾先生亲笔题词

南怀瑾先生亲笔题词清风明月何处寻

最后一次他携手送走我的时候,我都走了很远,一袭长衫的老师还站在那里,迟迟未回,如一座灯塔,他的精神不断地激励、鼓励著我......

2019年,我领导“中国生命关怀事业”,写下了宗旨:围绕人类全生命周期健康管理,积极开展安宁疗护和舒缓治疗等工作,传播生命文化、关怀生命过程、维护生命尊严,为提高生命质量、延长生命预期,和志同道合的朋友们创造出生命价值服务。

恩师一生重教育人,源于此,我创办了“行知丝路研究院”,文化、教育、健康、科技、金融,五行相具,让天下富有成果的人来培养优秀的人才。使他们懂得中华传统文化的精神和思想,能有充分的文化自信力,了解时代,能够继续地为国家的和平美好作出积极的贡献。

作为校长,每次新学期开学我都一定会到,为他们讲《开学第一课》,即“中国文化的基本精神”——从中国文化的根脉、核心精神、基本思想、哲学体系等来知行合一,证大道。当今大疫当前,百业艰难,唯中华文化能够启发同学们的心。大业日新,百舸争流,我辈更要精进笃行,努力为中华民族伟大复兴和世界和平作出贡献!正如恩师南老所说:求名应求万世名,计利应计天下利。

亲爱的南老师,我还有许多话想对您讲,桃花流水依然去,清风明月何处寻。山高水远,纸短情长,愿您点燃的光明永焕人间,利乐众生,愿您的伟大精神世代相传!