当今世界,百年变局和世纪疫情相互交织,各种安全挑战层出不穷,特别是生物安全挑战日益凸显。在这复杂时期,《禁止生物武器公约》第九次审议大会于2022年11月28日在瑞士日内瓦开幕。中国曾是生物武器的受害国,一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家研发、拥有或使用生物武器。中国坚定践行多边主义,积极开展生物多样性保护国际合作,广泛协商、凝聚共识,为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧。

文|北京 李夜雨

《禁止生物武器公约》全称为《禁止发展、生产、储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器公约》,于1972年4月10日分别在华盛顿、伦敦和莫斯科签署,于1975年3月26日生效,截至2021年11月,迄今有184个缔约国。中国于1984年11月15日加入公约。中国愿同各方一道,进一步促进上合组织框架下的生物安全对话与合作,共同推动强化《禁止生物武器公约》机制,完善全球生物安全治理体系。

中国愿同各方一道共同推动强化《禁止生物武器公约》机制

作为生物安全领域国际法的基石,《禁止生物武器公约》是第一个全面禁止一整类大规模杀伤性武器的多边条约,同时也赋予了各国和平利用生物科技的合法权利。2022年4月10日,《禁止生物武器公约》迎来开放签署50周年。50年来,《禁止生物武器公约》的安全和发展两大支柱更加牢固,研发、生产和使用生物武器已经成为绝对红线,生物科技的进步大大增进了人类福祉。在《禁止生物武器公约》第九次审议大会上,中国代表团团长、裁军事务大使李松发言,高度评价公约在禁止生物武器、防止生物武器扩散、促进生物科技和平利用方面发挥的重要作用,全面阐述中方关于加强公约机制、完善全球生物安全治理的立场主张。

生物安全没有国界。生物武器是以生物战剂杀伤有生力量和破坏植物生长的各种武器、器材的总称。中方在全球安全倡议中提出,要坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全,共同应对生物安全等全球性问题。当前,全球生物安全治理面临全新挑战,同时蕴藏重要机遇。本次审议大会具有特殊历史意义和现实意义,缔约国应重申公约在全球生物安全治理中的支柱作用,并就巩固和加强公约机制凝聚新共识。本次审议大会应结合科技发展及生物安全新形势,深入评估在既有努力基础上重启相关谈判的可行性,尽快行动起来,致力于早日谈判达成非歧视性的、包括有效核查措施的、全面平衡加强公约的议定书。为解除国际社会对个别大国的疑虑,在公约建立信任措施中应增加“在其他国家开展的生物军事活动”项目。

李松代表中国政府强调指出,只要各方本著相互尊重、求同存异的精神,就一定能够形成全面平衡、普遍接受的方案。中国将以认真负责和建设性态度参与上述努力,以实际行动落实全球安全倡议和全球发展倡议,积极参与全球生物安全治理进程,为促进全球安全与发展作出新的贡献。2022年8月1日,外交部发言人赵立坚就在例行记者会上答问时表示,中国愿同各方一道,进一步促进上合组织框架下的生物安全对话与合作,共同推动强化《禁止生物武器公约》机制,完善全球生物安全治理体系。

中国是全球生物武器治理的维护者与建设者

中国曾是生物武器的受害国,一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家研发、拥有或使用生物武器。中国作为世界第二大经济体和最大的发展中国家,一贯坚持共商共建共享的全球治理观,不断深化生物多样性领域对外合作,积极推动开启更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新进程。

中方严格履行《禁止生物武器公约》义务,致力于强化《禁止生物武器公约》机制,积极呼吁重启核查议定书谈判,并主张以客观、公正态度处理有关国家的遵约问题。自1984年11月15日加入《禁止生物武器公约》以来,中国始终致力于推进《禁止生物武器公约》进程,进一步推动加强《禁止生物武器公约》普遍性,促进《禁止生物武器公约》的全面有效实施。一方面,中国全面、认真履行《禁止生物武器公约》义务,制定并严格执行有关法律法规,保证《禁止生物武器公约》的有效实施。另一方面,中国支持加强《禁止生物武器公约》有效性的多边进程,积极参加了《禁止生物武器公约》议定书的谈判及相关国际会议,阐述了中国对全球生物安全形势的看法和主张,介绍了中国在生物安全领域的最新实践。在2016年11月举行的《禁止生物武器公约》第八次审议大会上,中国提出了“制定生物科学家行为准则范本”和“生物防扩散出口管制与国际合作机制”两项倡议。

中国与国际社会一道,推动《禁止生物武器公约》审议大会取得实质成果,在新的形势下为实现普遍安全、共同发展发挥重要作用。2020年10月,中国代表团在第75届联大一委关于生化武器问题的专题发言时强调,要尽快重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判,补齐公约长期缺乏核查机制和监督机构的短板。

2021年7月,在中国和巴基斯坦共同倡议的基础上,中国天津大学、美国约翰斯.霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处以及来自20多个国家的科学家达成的《科学家生物安全行为准则天津指南》提出,坚守道德基准、遵守法律规范、加强风险管理、强化科研监管、促进国际合作等准则,涵盖生物科研全流程、全链条,对促进生物科技发展、防止生物科技被误用滥用具有重要作用,是加强全球生物安全治理和国际合作的有效手段,成为加强全球生物安全治理和国际合作的有效途径。

“天津指南”是中国为推进《禁止生物武器公约》进程贡献智慧与方案取得的成果之一。同年10月,在联合国大会裁军与国际安全委员会举行一般性辩论期间,中俄两国外长共同发表了关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明,呼吁《禁止生物武器公约》缔约国制定相关执行标准、技术指南及程序,完善调查使用生物武器事件的机制。

中国愿同国际社会一道,进一步深化生物武器治理的国际合作,推动多边生物武器军控进程不断发展,构建全球生物安全命运共同体。

为推进全球生物武器治理贡献中国智慧

在大规模杀伤性武器和生物安全问题上,中方立场是一贯的。中方主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器,敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。中国为推进生物武器治理方面贡献智慧与方案。

一是推动建立对生物武器的监督核查机制,有效履行《禁止生物武器公约》。在履行《禁止生物武器公约》方面,提出中国倡议、分享中国经验,推动建立核查机制。2021年10月25日,在联合国大会裁军与国际安全委员会举行一般性辩论期间,中俄两国外长共同发表了关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。声明重申《禁止生物武器公约》是国际和平与安全至关重要的支柱,应得到完全遵守和进一步加强,包括达成包含有效核查机制、具有法律约束力的议定书;呼吁公约缔约国制定相关执行标准、技术指南及程序,完善调查使用生物武器事件的机制。然而,作为《禁止生物武器公约》的缔约国,美国一方面在其境内外开展大量不透明、不安全、不合法的生物军事活动,另一方面独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制,国际社会对此严重关切。据美方向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的数据,美国在全球有336个实验室,遍布中亚、东欧、东南亚、南亚、中东和非洲。从已曝光的文件看,上述一些国家的实验室,发现了一些特别危险疾病的病原体,而美国国防部对这些实验室拥有绝对控制权。

二是积极参与全球生物安全双边治理,推动生物多样性保护与环境保护合作项目有序推进。传统生物安全问题和新型生物安全风险相互叠加,境外生物威胁和内部生物风险交织并存,这是当前全球生物安全风险的新特点。破解这些风险,双边治理是一条重要路径。中国通过全球伙伴关系网络和“一带一路”合作网络,推动生物多样性保护与环境保护合作项目有序推进。一方面,中国通过全球伙伴关系网络,积极推进全球生物安全治理。目前,中国已与德国、意大利、挪威、美国、加拿大等多个国家和地区开展了生物多样性保护的双边合作。中国与法国在生物多样性保护与环境保护方面的合作历史悠久,并已经建立了一些双边合作机制。2018年启动了“中法环境年”,并在国际生物多样性日持续开展合作。另一方面,中国通过“一带一路”合作网络,加强与发展中国家的绿色合作,为全球生物安全治理夯实根基。中国倡议与“一带一路”沿线国家共同发起成立“一带一路”绿色发展国际联盟,对生物多样性保护等议题开展专题研讨和联合研究。2021年10月发表的《中国的生物多样性保护》白皮书明确提出,要“建设‘一带一路’生态环保大数据服务平台,吸纳100多个国家生物多样性相关数据,为‘一带一路’绿色发展提供数据支持”。

三是积极拓展全球生物安全多边治理,开展卓有成效的生物多样性保护合作。《生物多样性公约》缔约方大会是全球生物安全多边治理的重要平台。在多边层面,以《生物多样性公约》缔约方大会为平台,为“2020年后全球生物多样性框架”的达成贡献更多中国智慧和中国方案。习近平总书记明确指出:“要积极参与全球生物安全治理,同国际社会携手应对日益严峻的生物安全挑战,加强生物安全政策制定、风险评估、应急响应、信息共享、能力建设等方面的双多边合作交流。要办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会,推动制定‘2020年后全球生物多样性框架’,为世界贡献中国智慧、提供中国方案。”这不仅为中国推动全球生物安全治理指明了方向,也充分体现了中国的大国担当与责任,为共同构建地球生命共同体注入了更多正能量与暖力量。

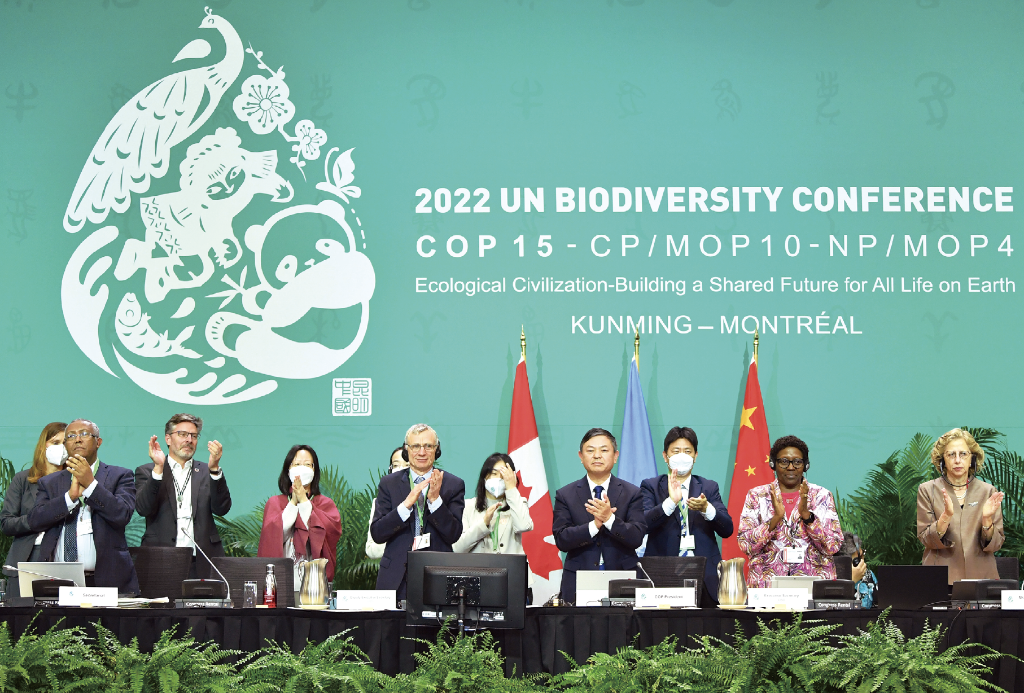

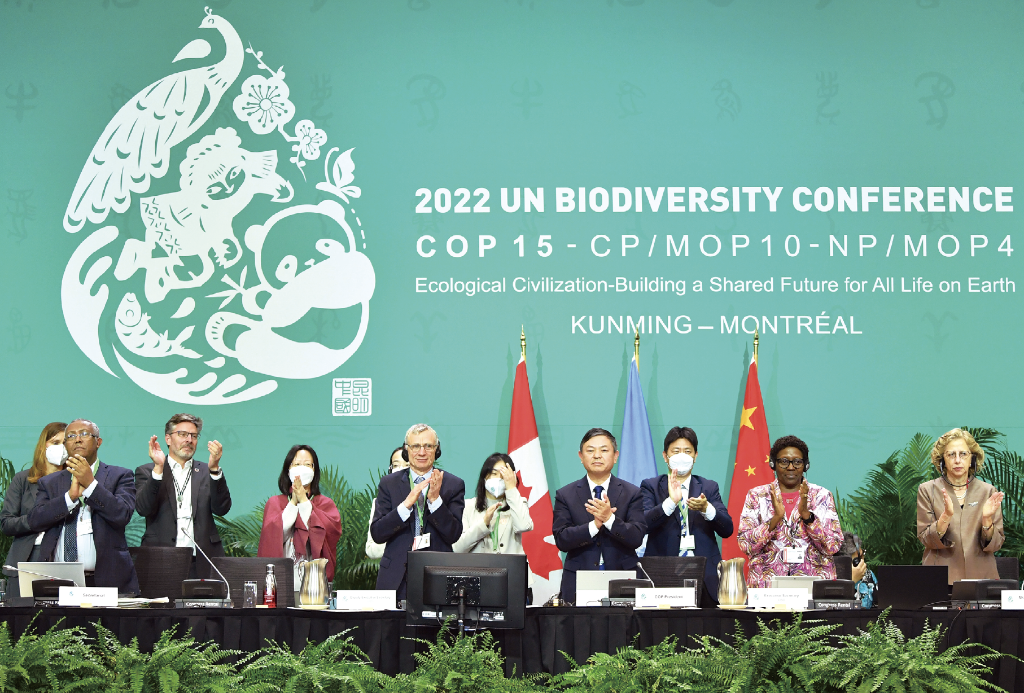

《多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会第一个阶段在中国昆明举行,中国提出三大设想:一是“框架”应平衡体现《生物多样性公约》确定的生物多样性保护、持续利用和惠益分享三大目标;二是“框架”应兼具雄心和务实,既要为未来提供高瞻远瞩的指导,同时又要在借鉴“爱知目标”经验基础上,确保目标的科学性、合理性和可执行性;三是“框架”应照顾发展中国家关切,加强对发展中国家支持。这些设想展现了中国智慧,有助于形成更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理体系,为未来10年全球生物多样性保护设定目标与路径。《多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会第二个阶段2022年12月15日在加拿大蒙特利尔举行,国家主席习近平以视频方式致辞时指出,人类是命运共同体,唯有团结合作,才能有效应对全球性挑战。生态兴则文明兴。我们应该携手努力,共同推进人与自然和谐共生,共建地球生命共同体,共建清洁美丽世界。习近平强调,中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护,生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强,走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。

总之,在全球生物安全形势日趋严峻、全球生物安全风险日渐凸显的当下,任何国家都难以独善其身,需要全球共同治理。只有大家同心协力、共同应对,才有可能战胜病毒。当前,中国坚定践行多边主义,积极开展生物多样性保护国际合作,广泛协商、凝聚共识,为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧。而我们有理由相信,中国智慧和中国方案将是全球生物安全治理的“及时雨”和“风向标”,将进一步推动全球生物安全治理迈上新台阶,为实现普遍安全、共同发展作出更大贡献。

(作者系知名军事专家,本文发布于《紫荆》杂志2023年1月号)

https://res.bau.com.hk/url/1521/2023/1/3/rjK8Dm1mzYkB27PwbSAvmpa4FV8v3r7Vefe.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

当今世界,百年变局和世纪疫情相互交织,各种安全挑战层出不穷,特别是生物安全挑战日益凸显。在这复杂时期,《禁止生物武器公约》第九次审议大会于2022年11月28日在瑞士日内瓦开幕。中国曾是生物武器的受害国,一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家研发、拥有或使用生物武器。中国坚定践行多边主义,积极开展生物多样性保护国际合作,广泛协商、凝聚共识,为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧。

文|北京 李夜雨

《禁止生物武器公约》全称为《禁止发展、生产、储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器公约》,于1972年4月10日分别在华盛顿、伦敦和莫斯科签署,于1975年3月26日生效,截至2021年11月,迄今有184个缔约国。中国于1984年11月15日加入公约。中国愿同各方一道,进一步促进上合组织框架下的生物安全对话与合作,共同推动强化《禁止生物武器公约》机制,完善全球生物安全治理体系。

中国愿同各方一道共同推动强化《禁止生物武器公约》机制

作为生物安全领域国际法的基石,《禁止生物武器公约》是第一个全面禁止一整类大规模杀伤性武器的多边条约,同时也赋予了各国和平利用生物科技的合法权利。2022年4月10日,《禁止生物武器公约》迎来开放签署50周年。50年来,《禁止生物武器公约》的安全和发展两大支柱更加牢固,研发、生产和使用生物武器已经成为绝对红线,生物科技的进步大大增进了人类福祉。在《禁止生物武器公约》第九次审议大会上,中国代表团团长、裁军事务大使李松发言,高度评价公约在禁止生物武器、防止生物武器扩散、促进生物科技和平利用方面发挥的重要作用,全面阐述中方关于加强公约机制、完善全球生物安全治理的立场主张。

生物安全没有国界。生物武器是以生物战剂杀伤有生力量和破坏植物生长的各种武器、器材的总称。中方在全球安全倡议中提出,要坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全,共同应对生物安全等全球性问题。当前,全球生物安全治理面临全新挑战,同时蕴藏重要机遇。本次审议大会具有特殊历史意义和现实意义,缔约国应重申公约在全球生物安全治理中的支柱作用,并就巩固和加强公约机制凝聚新共识。本次审议大会应结合科技发展及生物安全新形势,深入评估在既有努力基础上重启相关谈判的可行性,尽快行动起来,致力于早日谈判达成非歧视性的、包括有效核查措施的、全面平衡加强公约的议定书。为解除国际社会对个别大国的疑虑,在公约建立信任措施中应增加“在其他国家开展的生物军事活动”项目。

李松代表中国政府强调指出,只要各方本著相互尊重、求同存异的精神,就一定能够形成全面平衡、普遍接受的方案。中国将以认真负责和建设性态度参与上述努力,以实际行动落实全球安全倡议和全球发展倡议,积极参与全球生物安全治理进程,为促进全球安全与发展作出新的贡献。2022年8月1日,外交部发言人赵立坚就在例行记者会上答问时表示,中国愿同各方一道,进一步促进上合组织框架下的生物安全对话与合作,共同推动强化《禁止生物武器公约》机制,完善全球生物安全治理体系。

中国是全球生物武器治理的维护者与建设者

中国曾是生物武器的受害国,一贯主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家研发、拥有或使用生物武器。中国作为世界第二大经济体和最大的发展中国家,一贯坚持共商共建共享的全球治理观,不断深化生物多样性领域对外合作,积极推动开启更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理新进程。

中方严格履行《禁止生物武器公约》义务,致力于强化《禁止生物武器公约》机制,积极呼吁重启核查议定书谈判,并主张以客观、公正态度处理有关国家的遵约问题。自1984年11月15日加入《禁止生物武器公约》以来,中国始终致力于推进《禁止生物武器公约》进程,进一步推动加强《禁止生物武器公约》普遍性,促进《禁止生物武器公约》的全面有效实施。一方面,中国全面、认真履行《禁止生物武器公约》义务,制定并严格执行有关法律法规,保证《禁止生物武器公约》的有效实施。另一方面,中国支持加强《禁止生物武器公约》有效性的多边进程,积极参加了《禁止生物武器公约》议定书的谈判及相关国际会议,阐述了中国对全球生物安全形势的看法和主张,介绍了中国在生物安全领域的最新实践。在2016年11月举行的《禁止生物武器公约》第八次审议大会上,中国提出了“制定生物科学家行为准则范本”和“生物防扩散出口管制与国际合作机制”两项倡议。

中国与国际社会一道,推动《禁止生物武器公约》审议大会取得实质成果,在新的形势下为实现普遍安全、共同发展发挥重要作用。2020年10月,中国代表团在第75届联大一委关于生化武器问题的专题发言时强调,要尽快重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判,补齐公约长期缺乏核查机制和监督机构的短板。

2021年7月,在中国和巴基斯坦共同倡议的基础上,中国天津大学、美国约翰斯.霍普金斯大学、国际科学院组织秘书处以及来自20多个国家的科学家达成的《科学家生物安全行为准则天津指南》提出,坚守道德基准、遵守法律规范、加强风险管理、强化科研监管、促进国际合作等准则,涵盖生物科研全流程、全链条,对促进生物科技发展、防止生物科技被误用滥用具有重要作用,是加强全球生物安全治理和国际合作的有效手段,成为加强全球生物安全治理和国际合作的有效途径。

“天津指南”是中国为推进《禁止生物武器公约》进程贡献智慧与方案取得的成果之一。同年10月,在联合国大会裁军与国际安全委员会举行一般性辩论期间,中俄两国外长共同发表了关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明,呼吁《禁止生物武器公约》缔约国制定相关执行标准、技术指南及程序,完善调查使用生物武器事件的机制。

中国愿同国际社会一道,进一步深化生物武器治理的国际合作,推动多边生物武器军控进程不断发展,构建全球生物安全命运共同体。

为推进全球生物武器治理贡献中国智慧

在大规模杀伤性武器和生物安全问题上,中方立场是一贯的。中方主张全面禁止和彻底销毁包括生物武器和化学武器在内的一切大规模杀伤性武器,坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器,敦促尚未销毁库存化武的国家尽快完成销毁。中国为推进生物武器治理方面贡献智慧与方案。

一是推动建立对生物武器的监督核查机制,有效履行《禁止生物武器公约》。在履行《禁止生物武器公约》方面,提出中国倡议、分享中国经验,推动建立核查机制。2021年10月25日,在联合国大会裁军与国际安全委员会举行一般性辩论期间,中俄两国外长共同发表了关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。声明重申《禁止生物武器公约》是国际和平与安全至关重要的支柱,应得到完全遵守和进一步加强,包括达成包含有效核查机制、具有法律约束力的议定书;呼吁公约缔约国制定相关执行标准、技术指南及程序,完善调查使用生物武器事件的机制。然而,作为《禁止生物武器公约》的缔约国,美国一方面在其境内外开展大量不透明、不安全、不合法的生物军事活动,另一方面独家阻挠建立《禁止生物武器公约》核查机制,国际社会对此严重关切。据美方向《禁止生物武器公约》缔约国大会提交的数据,美国在全球有336个实验室,遍布中亚、东欧、东南亚、南亚、中东和非洲。从已曝光的文件看,上述一些国家的实验室,发现了一些特别危险疾病的病原体,而美国国防部对这些实验室拥有绝对控制权。

二是积极参与全球生物安全双边治理,推动生物多样性保护与环境保护合作项目有序推进。传统生物安全问题和新型生物安全风险相互叠加,境外生物威胁和内部生物风险交织并存,这是当前全球生物安全风险的新特点。破解这些风险,双边治理是一条重要路径。中国通过全球伙伴关系网络和“一带一路”合作网络,推动生物多样性保护与环境保护合作项目有序推进。一方面,中国通过全球伙伴关系网络,积极推进全球生物安全治理。目前,中国已与德国、意大利、挪威、美国、加拿大等多个国家和地区开展了生物多样性保护的双边合作。中国与法国在生物多样性保护与环境保护方面的合作历史悠久,并已经建立了一些双边合作机制。2018年启动了“中法环境年”,并在国际生物多样性日持续开展合作。另一方面,中国通过“一带一路”合作网络,加强与发展中国家的绿色合作,为全球生物安全治理夯实根基。中国倡议与“一带一路”沿线国家共同发起成立“一带一路”绿色发展国际联盟,对生物多样性保护等议题开展专题研讨和联合研究。2021年10月发表的《中国的生物多样性保护》白皮书明确提出,要“建设‘一带一路’生态环保大数据服务平台,吸纳100多个国家生物多样性相关数据,为‘一带一路’绿色发展提供数据支持”。

三是积极拓展全球生物安全多边治理,开展卓有成效的生物多样性保护合作。《生物多样性公约》缔约方大会是全球生物安全多边治理的重要平台。在多边层面,以《生物多样性公约》缔约方大会为平台,为“2020年后全球生物多样性框架”的达成贡献更多中国智慧和中国方案。习近平总书记明确指出:“要积极参与全球生物安全治理,同国际社会携手应对日益严峻的生物安全挑战,加强生物安全政策制定、风险评估、应急响应、信息共享、能力建设等方面的双多边合作交流。要办好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会,推动制定‘2020年后全球生物多样性框架’,为世界贡献中国智慧、提供中国方案。”这不仅为中国推动全球生物安全治理指明了方向,也充分体现了中国的大国担当与责任,为共同构建地球生命共同体注入了更多正能量与暖力量。

《多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会第一个阶段在中国昆明举行,中国提出三大设想:一是“框架”应平衡体现《生物多样性公约》确定的生物多样性保护、持续利用和惠益分享三大目标;二是“框架”应兼具雄心和务实,既要为未来提供高瞻远瞩的指导,同时又要在借鉴“爱知目标”经验基础上,确保目标的科学性、合理性和可执行性;三是“框架”应照顾发展中国家关切,加强对发展中国家支持。这些设想展现了中国智慧,有助于形成更加公正合理、各尽所能的全球生物多样性治理体系,为未来10年全球生物多样性保护设定目标与路径。《多样性公约》第十五次缔约方大会(COP15)领导人峰会第二个阶段2022年12月15日在加拿大蒙特利尔举行,国家主席习近平以视频方式致辞时指出,人类是命运共同体,唯有团结合作,才能有效应对全球性挑战。生态兴则文明兴。我们应该携手努力,共同推进人与自然和谐共生,共建地球生命共同体,共建清洁美丽世界。习近平强调,中国积极推进生态文明建设和生物多样性保护,生态系统多样性、稳定性和可持续性不断增强,走出了一条中国特色的生物多样性保护之路。

总之,在全球生物安全形势日趋严峻、全球生物安全风险日渐凸显的当下,任何国家都难以独善其身,需要全球共同治理。只有大家同心协力、共同应对,才有可能战胜病毒。当前,中国坚定践行多边主义,积极开展生物多样性保护国际合作,广泛协商、凝聚共识,为推进全球生物多样性保护贡献中国智慧。而我们有理由相信,中国智慧和中国方案将是全球生物安全治理的“及时雨”和“风向标”,将进一步推动全球生物安全治理迈上新台阶,为实现普遍安全、共同发展作出更大贡献。

(作者系知名军事专家,本文发布于《紫荆》杂志2023年1月号)

https://res.bau.com.hk/url/1521/2023/1/3/rjK8Dm1mzYkB27PwbSAvmpa4FV8v3r7Vefe.png