《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

叶文祺 I 团结香港基金研究总监及土地及房屋研究主管

许雅婷 I 团结香港基金研究员

今年是香港回归祖国25周年,国家主席习近平亲临香江并发表重要讲话,对新一届特区政府寄予厚望,并提出「四点希望」,分别是:(一)著力提高治理水平;(二)不断增强发展动能;(三)切实排解民生忧难;(四)共同维护和谐稳定。行政长官李家超上任后第一份施政报告就「四点希望」逐一交出答案。其中,施政报告推出不少务实的措施,赢得不少掌声。至于土地房屋短缺的老大难问题,施政报告有没有交出一份令人满意的答卷呢?

数字反映土地问题渐现曙光

香港长年深受房屋短缺困扰,问题在于土地供应紧绌,但创造可发展用地(熟地)需时甚久。虽然施政报告没有崭新的土地发展计划,但在政策落实层面有不少著墨,更订立相应的绩效指标,确保各项项目准时落地到位。事实上,香港从来不乏增加土地供应的建议。问题只是每到落实阶段时,社会上时有声音尝试将已达成共识的计划「推倒重来」,打乱本来的土地发展部署。正如习主席重要讲话提到「香港发展不能再耽搁,要排除一切干扰聚精会神谋发展」,今次施政报告聚焦推动既有的发展项目,是在解决土地房屋问题的正确轨道上。

筹备经年的发展项目陆续落成,香港有望在将来十年迎来「土地收成期」。施政报告公布多项大型发展计划的最新进度及目标:交椅洲中部水域人工岛将于2023年开展环境影响评估的法定程序,填海工程更可望提前在2025年上马;北部都会区也有具体的造地建屋目标及发展布局,整个发展概念更加明朗。根据发展局首次公布的「未来十年熟地供应预测」,交椅洲人工岛及北部都会区可以在十年内分别提供300公顷及1,300公顷熟地,占总供应量一半。具体的预测数字除了为市场带来确定性,也提升市民对土地房屋问题得到解决的希望。

十年熟地供应预测整体呈上升趋势,由首年约110公顷,至第十年达480公顷,相差超过四倍。相信政府在做出估算时,已把大幅压缩造地程序的因素纳入。过去由「生地」变「熟地」的步伐缓慢,例如洪水桥新发展区由开始规划到第一批土地完成平整足足要13年。施政报告更特别订立「生地」变可建屋「熟地」的所需时间,大规模项目的所需时间由13年减至7年,而个别项目则由最少6年降至四年,因此精简法定及行政程序的步伐将成为能否达标的关键。在这方面,特区政府除了检讨相关的法定程序,也应该审视一些不受法例涵盖的内部行政程序,以及留意如何在公众参与及精简程序之间取得平衡。

基建规划方向正确

惟细节待商榷

另一方面,施政报告也落实推展《跨越2030年的铁路及主要干道策略性研究》建议的三条策略铁路及三条主要干道,拉动未来发展。「三铁三路」包括北都公路、沙田绕道、将军澳─油塘隧道、港深西部铁路、中铁线及将军澳线南延线。现时,新界的纵向交通已见饱和:即使受新冠疫情影响,屯马线在2021年也录得接近90%的载客率,加上北部都会区的规划会带来额外150万居住人口,庞大的交通需求在未来继续有增无减。因此,拟建的运输配套,尤其是北都公路、沙田绕道、港深西部铁路及中铁线可以服务往返深圳、北部都会区及港九市区庞大的跨区客流,有助舒缓严重的交通负荷,规划方向与团结香港基金(基金会)的倡议一致。

不过,详细的走线则需要进一步探讨。以北都公路为例,拟议走线由天水围途径新田抵达古洞北,走线两旁涉及生态敏感地区。特区政府制定走线时,应该充分考虑可以释放多少沿线土地的发展潜力。土地发展除了能够让政府赚取卖地收益来补贴建造成本,也可以带动人口迁入、吸引商业活动及创造就业机会,大大提升基建工程的效益。

扩阔粉锦公路

释放土地潜力

除了兴建北都公路,政府可以通过扩建粉锦公路来打造策略性「东西干道」,填补新界中间的空白部分(图一)。建造东西干道(红色粗体虚线2号)可以带动林村、锦田及元朗东南(橙色部分)一带发展,大幅提升沿路约1,800公顷平原及棕地的土地使用效率。在道路网络的联系方面,东西干道也可以与现有干道(红色实线)、拟建干道(红色虚线)发挥协同效用。东西干道的西面连接港深西部通道与11干线,车流可以分别北上接入深圳的广深沿江高速或者南下抵达赤腊角机场与港珠澳大桥;东面接驳粉岭公路、吐露港公路及拟建的沙田绕道(蓝色箭头),可沿香园围公路联系深方的东部过境通道与惠深沿海高速。

拟议中铁线 未深入核心市区

另一个重点项目是中铁线,政府将会建造一条全新的铁路由元朗锦田途径葵涌连接九龙塘,借此舒缓屯马线的载运压力。其实中铁线的走线也值得斟酌,首先,葵涌一带是发展成熟的市区,在高厦林立的地区内兴建新车站的工程难度甚高,而且未必有空间予政府以铁路加上盖物业发展模式推展。政府需要积极探讨其他融资渠道,包括公私营合作、发债等方法,来减轻现金流负担。

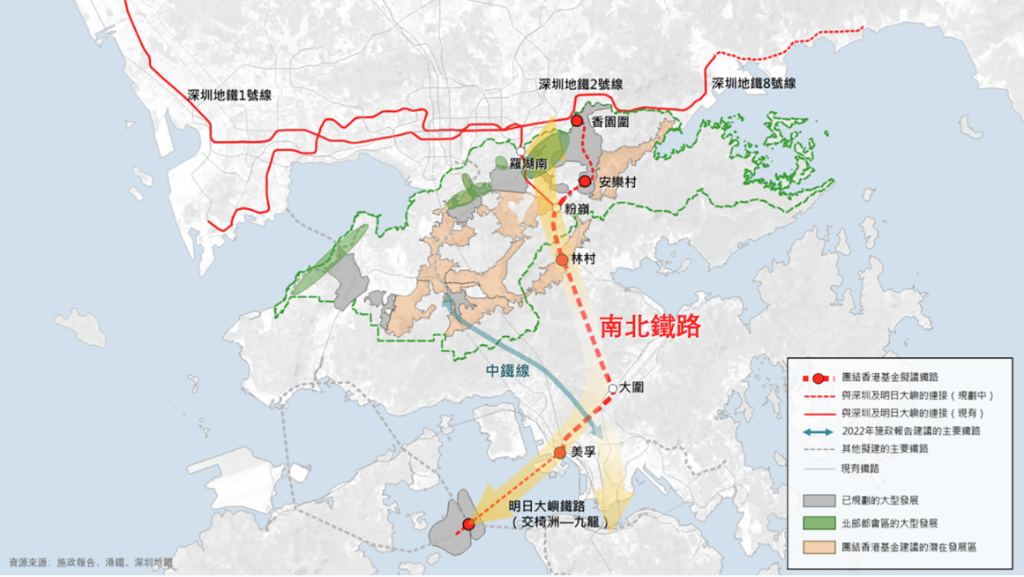

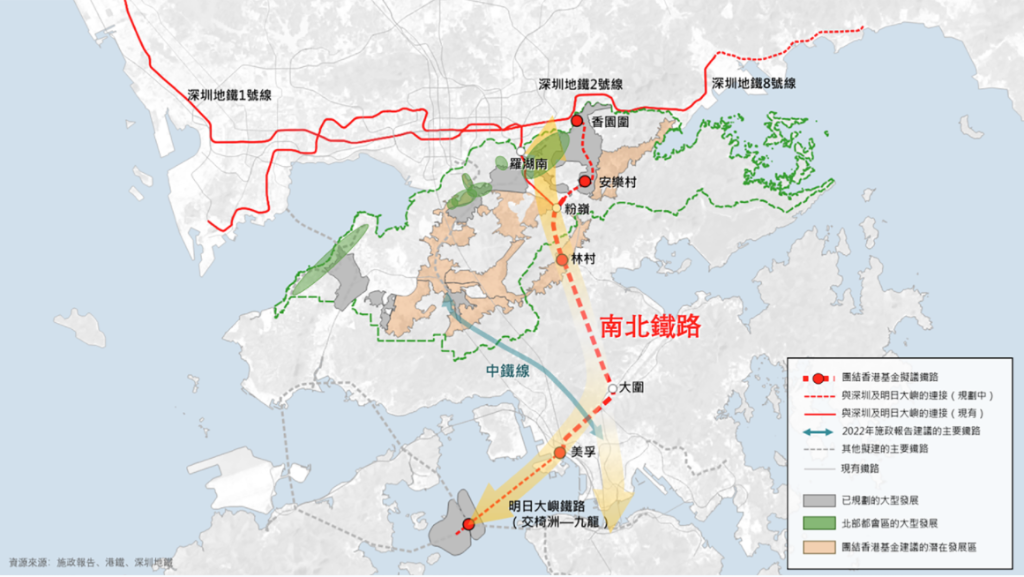

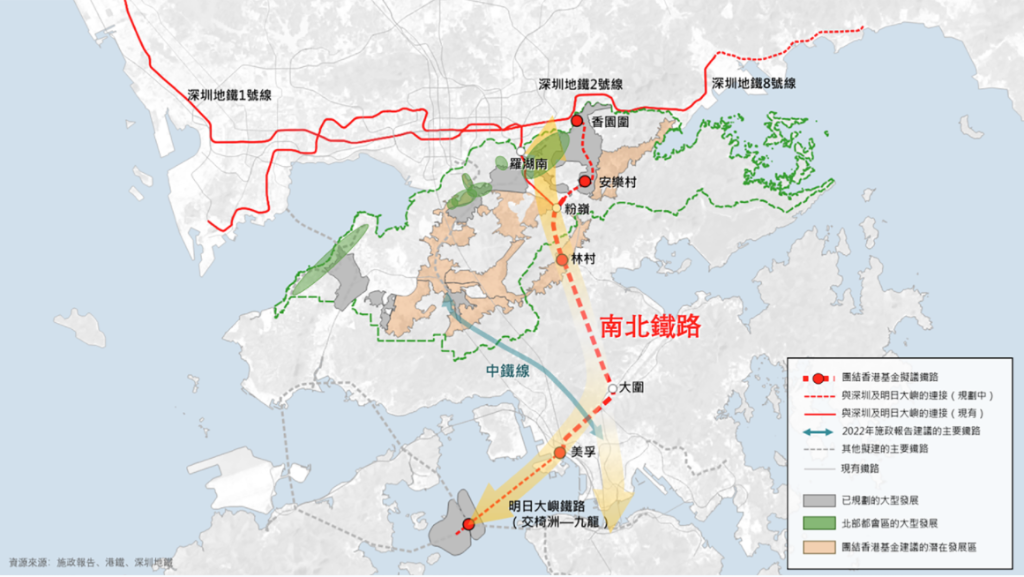

就此,政府也可以考虑其他铁路走线(图二),例如基金会倡议的「南北铁路」方案(红色粗体虚线),新铁路由北环线安乐村站出发,途经粉岭、林村、大围,再在美孚接驳将来交椅洲人工岛的铁路网络。在此建议之下,南北铁路可以在粉岭站连接北环线及东铁线,使服务范围可以北上辐射至深圳地铁1号线、2号线及8号线;同一时间,南北铁路可以作为往返新界及市区的额外走线,有效分流已饱和的东铁线,并为东铁线及交椅洲人工岛铁路网络提供联系。鉴于特区政府陆续推展新界北发展及北部都会区内其他发展,南北铁路能够服务未来近30万的新增人口之余,也能释放林村土地作发展,并大幅增加深圳、北部都会区、维港都会区三大CBD的纵向联系。

成立专责部门 加强治理体系

为强化北部都会区的治理体系,施政报告提到成立由行政长官亲自作高层督导的「北部都会区督导委员会」,以及由财政司司长主持、并由专家与社会人士组成的「北部都会区咨询委员会」。明年更会成立专责推展北部都会区的部门,负责统筹不同政策及部门的工作。这项措施符合基金会一直以来的倡议,特别是从现时推展的新发展区项目可见,各阶段的工作分散由规划署、地政总署、土木工程拓展署等不同部门负责,容易造成权责不清的局面,拖慢土地供应。

前拓展署是一个体现专责部门重要性的实例。新界拓展署(拓展署的前身)在1973年成立,负责推行70至90年代的新市镇发展计划。当时拓展署就每个新市镇设立项目办公室,全权负责制订发展计划、申请法定程序的批核、进行可行性研究、监督征用和清理土地的相关工作等。通过量化进度目标及明确界定有关执行单位的职责,上一代新市镇(如天水围、将军澳、东涌等)在项目公布后的七年半,就已经开始迎接第一批迁入的居民,发展速度是现时新发展区计划望尘莫及。

北部都会区相对其他土地开发项目,更肩负多一重使命:孕育创科产业在新界北蓬勃发展。因此除了在政府架构内成立专责部门之外,政府也可以考虑成立营运自主的法定机构,例如负责发展香港国际机场的机场管理局。它负责兴建、发展、经营及维护新建的机场,以巩固香港的国际航空枢纽地位。机场管理局按照商业原则经营业务,并拥有财政自主权,得以高效回应市场变化。另一边厢,政府也成立由政务司司长为主席的「机场发展策划会」,督导包括新机场的十项机场核心工程计划,并在前工务局属下开设「新机场工程统筹署」,以统筹各个公务部门及非政府机构。机场核心工程计划在1991年开始,其中八项工程于短短六年间按时在预算内完成,实在是一项雄伟的成就。

施政开新篇 香港未来可期

总括而言,施政报告不但方向务实,亦将政策理念化为具体的措施,让市民感到「看得见、摸得著」的实惠。当中的落实细节固然可以再作商讨,但土地房屋供应的愿景、蓝图及目标著实回应了社会的殷切诉求,为广大市民带来期盼和希望。放眼未来,特区政府及施政团队应拿出更果敢的魄力,继续全力推进发展。虽然当中难免会面对困难和挑战,但只要各界团结一致,定能建设一个更好的香港。

本文发表于《紫荆论坛》2022年11-12月号第37-40页

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

叶文祺 I 团结香港基金研究总监及土地及房屋研究主管

许雅婷 I 团结香港基金研究员

今年是香港回归祖国25周年,国家主席习近平亲临香江并发表重要讲话,对新一届特区政府寄予厚望,并提出「四点希望」,分别是:(一)著力提高治理水平;(二)不断增强发展动能;(三)切实排解民生忧难;(四)共同维护和谐稳定。行政长官李家超上任后第一份施政报告就「四点希望」逐一交出答案。其中,施政报告推出不少务实的措施,赢得不少掌声。至于土地房屋短缺的老大难问题,施政报告有没有交出一份令人满意的答卷呢?

数字反映土地问题渐现曙光

香港长年深受房屋短缺困扰,问题在于土地供应紧绌,但创造可发展用地(熟地)需时甚久。虽然施政报告没有崭新的土地发展计划,但在政策落实层面有不少著墨,更订立相应的绩效指标,确保各项项目准时落地到位。事实上,香港从来不乏增加土地供应的建议。问题只是每到落实阶段时,社会上时有声音尝试将已达成共识的计划「推倒重来」,打乱本来的土地发展部署。正如习主席重要讲话提到「香港发展不能再耽搁,要排除一切干扰聚精会神谋发展」,今次施政报告聚焦推动既有的发展项目,是在解决土地房屋问题的正确轨道上。

筹备经年的发展项目陆续落成,香港有望在将来十年迎来「土地收成期」。施政报告公布多项大型发展计划的最新进度及目标:交椅洲中部水域人工岛将于2023年开展环境影响评估的法定程序,填海工程更可望提前在2025年上马;北部都会区也有具体的造地建屋目标及发展布局,整个发展概念更加明朗。根据发展局首次公布的「未来十年熟地供应预测」,交椅洲人工岛及北部都会区可以在十年内分别提供300公顷及1,300公顷熟地,占总供应量一半。具体的预测数字除了为市场带来确定性,也提升市民对土地房屋问题得到解决的希望。

十年熟地供应预测整体呈上升趋势,由首年约110公顷,至第十年达480公顷,相差超过四倍。相信政府在做出估算时,已把大幅压缩造地程序的因素纳入。过去由「生地」变「熟地」的步伐缓慢,例如洪水桥新发展区由开始规划到第一批土地完成平整足足要13年。施政报告更特别订立「生地」变可建屋「熟地」的所需时间,大规模项目的所需时间由13年减至7年,而个别项目则由最少6年降至四年,因此精简法定及行政程序的步伐将成为能否达标的关键。在这方面,特区政府除了检讨相关的法定程序,也应该审视一些不受法例涵盖的内部行政程序,以及留意如何在公众参与及精简程序之间取得平衡。

基建规划方向正确

惟细节待商榷

另一方面,施政报告也落实推展《跨越2030年的铁路及主要干道策略性研究》建议的三条策略铁路及三条主要干道,拉动未来发展。「三铁三路」包括北都公路、沙田绕道、将军澳─油塘隧道、港深西部铁路、中铁线及将军澳线南延线。现时,新界的纵向交通已见饱和:即使受新冠疫情影响,屯马线在2021年也录得接近90%的载客率,加上北部都会区的规划会带来额外150万居住人口,庞大的交通需求在未来继续有增无减。因此,拟建的运输配套,尤其是北都公路、沙田绕道、港深西部铁路及中铁线可以服务往返深圳、北部都会区及港九市区庞大的跨区客流,有助舒缓严重的交通负荷,规划方向与团结香港基金(基金会)的倡议一致。

不过,详细的走线则需要进一步探讨。以北都公路为例,拟议走线由天水围途径新田抵达古洞北,走线两旁涉及生态敏感地区。特区政府制定走线时,应该充分考虑可以释放多少沿线土地的发展潜力。土地发展除了能够让政府赚取卖地收益来补贴建造成本,也可以带动人口迁入、吸引商业活动及创造就业机会,大大提升基建工程的效益。

扩阔粉锦公路

释放土地潜力

除了兴建北都公路,政府可以通过扩建粉锦公路来打造策略性「东西干道」,填补新界中间的空白部分(图一)。建造东西干道(红色粗体虚线2号)可以带动林村、锦田及元朗东南(橙色部分)一带发展,大幅提升沿路约1,800公顷平原及棕地的土地使用效率。在道路网络的联系方面,东西干道也可以与现有干道(红色实线)、拟建干道(红色虚线)发挥协同效用。东西干道的西面连接港深西部通道与11干线,车流可以分别北上接入深圳的广深沿江高速或者南下抵达赤腊角机场与港珠澳大桥;东面接驳粉岭公路、吐露港公路及拟建的沙田绕道(蓝色箭头),可沿香园围公路联系深方的东部过境通道与惠深沿海高速。

拟议中铁线 未深入核心市区

另一个重点项目是中铁线,政府将会建造一条全新的铁路由元朗锦田途径葵涌连接九龙塘,借此舒缓屯马线的载运压力。其实中铁线的走线也值得斟酌,首先,葵涌一带是发展成熟的市区,在高厦林立的地区内兴建新车站的工程难度甚高,而且未必有空间予政府以铁路加上盖物业发展模式推展。政府需要积极探讨其他融资渠道,包括公私营合作、发债等方法,来减轻现金流负担。

就此,政府也可以考虑其他铁路走线(图二),例如基金会倡议的「南北铁路」方案(红色粗体虚线),新铁路由北环线安乐村站出发,途经粉岭、林村、大围,再在美孚接驳将来交椅洲人工岛的铁路网络。在此建议之下,南北铁路可以在粉岭站连接北环线及东铁线,使服务范围可以北上辐射至深圳地铁1号线、2号线及8号线;同一时间,南北铁路可以作为往返新界及市区的额外走线,有效分流已饱和的东铁线,并为东铁线及交椅洲人工岛铁路网络提供联系。鉴于特区政府陆续推展新界北发展及北部都会区内其他发展,南北铁路能够服务未来近30万的新增人口之余,也能释放林村土地作发展,并大幅增加深圳、北部都会区、维港都会区三大CBD的纵向联系。

成立专责部门 加强治理体系

为强化北部都会区的治理体系,施政报告提到成立由行政长官亲自作高层督导的「北部都会区督导委员会」,以及由财政司司长主持、并由专家与社会人士组成的「北部都会区咨询委员会」。明年更会成立专责推展北部都会区的部门,负责统筹不同政策及部门的工作。这项措施符合基金会一直以来的倡议,特别是从现时推展的新发展区项目可见,各阶段的工作分散由规划署、地政总署、土木工程拓展署等不同部门负责,容易造成权责不清的局面,拖慢土地供应。

前拓展署是一个体现专责部门重要性的实例。新界拓展署(拓展署的前身)在1973年成立,负责推行70至90年代的新市镇发展计划。当时拓展署就每个新市镇设立项目办公室,全权负责制订发展计划、申请法定程序的批核、进行可行性研究、监督征用和清理土地的相关工作等。通过量化进度目标及明确界定有关执行单位的职责,上一代新市镇(如天水围、将军澳、东涌等)在项目公布后的七年半,就已经开始迎接第一批迁入的居民,发展速度是现时新发展区计划望尘莫及。

北部都会区相对其他土地开发项目,更肩负多一重使命:孕育创科产业在新界北蓬勃发展。因此除了在政府架构内成立专责部门之外,政府也可以考虑成立营运自主的法定机构,例如负责发展香港国际机场的机场管理局。它负责兴建、发展、经营及维护新建的机场,以巩固香港的国际航空枢纽地位。机场管理局按照商业原则经营业务,并拥有财政自主权,得以高效回应市场变化。另一边厢,政府也成立由政务司司长为主席的「机场发展策划会」,督导包括新机场的十项机场核心工程计划,并在前工务局属下开设「新机场工程统筹署」,以统筹各个公务部门及非政府机构。机场核心工程计划在1991年开始,其中八项工程于短短六年间按时在预算内完成,实在是一项雄伟的成就。

施政开新篇 香港未来可期

总括而言,施政报告不但方向务实,亦将政策理念化为具体的措施,让市民感到「看得见、摸得著」的实惠。当中的落实细节固然可以再作商讨,但土地房屋供应的愿景、蓝图及目标著实回应了社会的殷切诉求,为广大市民带来期盼和希望。放眼未来,特区政府及施政团队应拿出更果敢的魄力,继续全力推进发展。虽然当中难免会面对困难和挑战,但只要各界团结一致,定能建设一个更好的香港。

本文发表于《紫荆论坛》2022年11-12月号第37-40页