正努力走向创科中心的香港不乏科技人才,但蕴藏至深中国文化情怀的科学家,林文杰大概是第一人,就连影帝周润发都说他是 “绝世高人”。

气度不凡、横跨科创和文艺等多个界别的林文杰,很难用一个标签去定义,他的“高”,在其不可复制的人生阅历。16岁前往加拿大念大学、六年内取得數学学士、理論物理学硕士及医学生物物理学博士学位……诺贝尔物理学奖得主杨振宁、高锟是他一见如故的挚友,知名画家张大千曾和他联合作画。

智商二百的他,读数理出身。十六岁入大学,二十四岁已成为哈佛物理系助理教授,后因发明预防“再发性白内障”的药物将公司上市。他八八年开始研究口服疫苗,二千年成功用于猪身上治疗肠胃炎,被《时代》杂志选为二十一世纪十大发明之一。

近年,已鲜少站在媒体聚光灯下的林文杰很低调,让第一次听说他的人总会产生一种明珠蒙尘的错觉。实际上,林文杰的卓越成就不需要旁人衬托,坐在他对面,一听便知。

接受香港中通社记者专访当日,林文杰身上艺术家的随性迎面而来,简单的一件条纹衬衫,额前还散落几缕长发。不同于一场严肃的采访,见到记者第一面,他便打趣道“这是个漂亮的名字。”

他的人生十分漂亮,甚至可以称之为“香港达芬奇”的故事。

上世纪七十年代,中美破冰。在当时的大背景下,这位出生三个月便离开内地在香港成长的游子,1979年以美籍华人身份踏上故土,受到官方高规格的礼遇。

随后数年间,热衷慈善事业的他开始回报桑梓,与“奥比斯国际眼科飞行医院”创办人首次访问内地,将服务带入内地;1999年他回到香港创办“世界眼科组织”,还在内地推行防盲治盲工作;就连如今的香港科学园中都与他有莫大联系。

潮州出生、香港长大、美国求学……正如那个时代其他回流人士一样,他还促进了两国的沟通。讲起过去的经历,林文杰聊得起劲,随手拿来几个照片,都是与元首的合照,他说,“很多人都说我是一个桥梁。”

仅仅了解他人生几段经历后,便让人忍不住赞叹他是一个传奇,其博学与充满创造性的想像力被称为香港达芬奇,这其中也离不开 “千里马与伯乐”的故事。

初识杨振宁教授时,林文杰正在哈佛医学院进修,恰逢杨振宁来探访他的老师,这次机缘巧合的相遇却为香港创科的发展埋下伏笔。

1987年底,林文杰已是美国休斯顿生物科技中心的主任,当时收到杨振宁的越洋电话,两个人就建香港生物科技研究院的想法一拍即合,林文杰被动员回流香港。

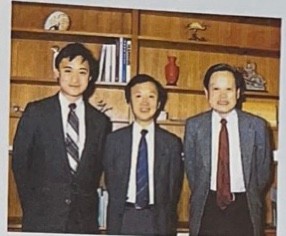

几个月后,他与杨振宁、高锟站在香港中文大学的半山,指著吐露港旁的一片空地,敲定了香港生物科技研究院的选址,某种程度上也启发了香港设立科学园。

时过多年,林文杰始终认为,领导者用人的眼光至关重要。“美国前总统里根做过很多行业,未必是最聪明和学历最高的的,但他会用人。”他说,香港有创科的土壤,关键要请到“好的人”。

除了科学之外,林文杰的绘画、文学造诣深厚,甚至走上科学之路也源于“如果不能当视觉艺术家,就当视觉科学家”的初心,而成为著名的眼科医生。

他还喜欢作画,一幅以展现奔流水势的”九天银河”在北京钓鱼台国宾馆陈列;他翻译诗歌,并为诗词作画,将诗情融入画意;他是雕塑的一把好手,他创作的和平鸽雕塑曾在巴黎罗浮宫展览;他还涉猎文学领域,他与前美国驻联合国大使Jeffrey Busch的著作《Accidental Diplomacy》(《意外的外交》)刚刚获得2022年美国作家最佳著作奖。

科学家、画家、诗人……跨度之大,他以个人天赋与奋斗,颠覆了“有所长必有所弱”的大众认知。而无论生物科技还是文化艺术,在林文杰看来,其精髓在于“创”。

“做科创和艺术一定要有创意。一定不是书本上已经有的,要有创新。”尽管未受过正统训练,但他凭藉“创意”在书法上也颇有成就,自创“心灵书体”。其圆润的字体,让在场的诗人都感受到自带一股天真烂漫之气。

在近两个小时的访谈中,记者在林文杰身上看到的不仅有经过岁月打磨后的洒脱,也有看过万千世界后仍保持出发时的童真,他时常说“我还是个孩子。”尽管年过古稀,但仍保持初心,闲来时继续在自己擅长的不同领域过把瘾,那是令人羡慕的人生。

近日他将受邀前往英国剑桥大学做讲座,“您可要向他们介绍一下香港啊”,听到这句话,林文杰坚定地点了点头。

来源:香港中通社