文|林硕

国人饮茶之爱,源远流长,《诗经》中既有「谁谓荼苦,其甘如荠」之句,逐渐形成了泓涵演迤的茶文化。在悠悠历史长河中,人们的饮茶方式也不断推陈出新,经历了烹茶、煮茶、点茶和泡茶四个阶段。

唐代是我国茶文化发展的重要转折期。此前,盛行的饮茶方式是将茶叶直接混煮羹饮,制作方式与烹粥颇为相似,「与夫瀹蔬而啜者无异」,更无礼仪规制。洎盛唐之世,竟陵(今湖北天门)陆羽对先秦至唐的茶事进行了梳理、勘误,「分其源、制其具、教其造、设其器、命其煮」,编纂出历史上第一部茶学典籍——《茶经》。陆羽在书中将煮茶分为如下几个步骤:先将茶饼烤炙、碾细,继而投入水中,以火煎煮;至于火候,则需严格遵循《茶经》当中的「三沸原则」。「初沸」在水「沸如鱼目」之时,加以盐、姜等佐料,调而饮之。这种饮用方式被称为「调饮法」,属早期烹茶法的遗意。「二沸」则在「涌泉连珠」之际,舀出一瓢水备用,继而投入茶末。「三沸」待到「翻波鼓浪」之刻,取备用之水倒入止沸,便大功告成,可以分酌茶汤了。

《茶经》被后世奉为圭臬,但世易时移,北宋时期的饮茶风尚又发生了新变化。与煮茶不同,风靡两宋的「点茶法」取消了煎煮茶末的环节,而是将其直接置于茶盏内,以沸水冲点,故名「点茶」。 宋徽宗赵佶深谙此道,还曾御笔撰写过茶学典籍——《茶论》(又称《大观茶论》),提出了著名的「七汤点茶法」。这位「书画皇帝」认为:欲得色味俱佳之香茗,需要经过七次冲点,每次的力道、角度以及手筅之间的联动配合,均需恰到好处。除点茶之外,宋人饮茶的另一个变化是「清饮」。位列书法宋四家「苏、黄、米、蔡」之一的蔡襄著有《茶录》,在书中对清饮之法倍加推崇,既不加入盐,也不加入其他香料,「恐夺其真」,以期最大限度地保存茶之真味。

同时,在流通储藏方面,宋人通常将茶叶制成茶饼保存,待饮茶之时,再取出粉碎成粉末,以开水煮茶。茶饼的制作工艺颇为繁复:先要把茶叶研磨成糊状,再加入淀粉、龙脑和香料作为粘合剂,最后放入模具,制作完成好会呈现出不同的图案;最著名者莫过于福建进贡的「龙凤团茶」, 因茶饼表面有凹凸的龙凤纹饰得名。

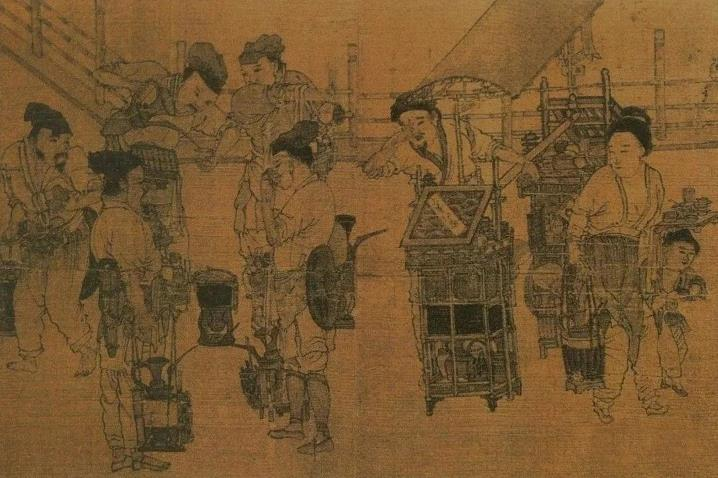

两宋以降,在点茶基础之上,还衍生出一种有趣的竞赛游戏——「斗茶」,亦称「茗战」,以汤色鲜白、汤花晚出为胜。上至天子,下至贩夫走卒,无不沉溺其间。现存南宋刘松年所绘《茗园赌市图》,为我们生动、形象地展现出彼时市井「斗茶」的场景。画面左侧站立五人:或品茶,或点茶,或评茶,或落败离场。画面右侧绘有一名茶贩,正在出售「上等江茶」。旁边身穿抹胸的女子则好奇比赛的胜负,频频回顾。整幅画作颇具生活气息,反映出宋代随处可见茗战现场。

(南宋)刘松年:《茗园赌市图》,中国台北故宫博物院庋藏

(南宋)刘松年:《茗园赌市图》,中国台北故宫博物院庋藏相当漫长的时期内,煮茶、点茶占据著饮茶方式的主流,直接用沸水沏茶的被认为难登大雅。这种情况一直持续到明初。起于草莽的朱元璋更认同田间农人冲泡沏茶的做法,认为宋人崇尚点茶之风,繁复奢靡,且团茶的制作耗时费工,提倡百姓采用简便快捷的「冲泡法」喝茶。朱元璋的第十七子宁王朱权,积极贯彻父皇「废团改散」的主张。骁勇善战的他本是九位手握重兵的「塞王」之一。靖难之役,燕王朱棣谋反,以诈力擒住朱权,相约「事成,当中分天下。」岂料,坐上龙椅的朱棣翻脸无情,仅仅将其移封南昌。壮志难酬的朱权致力于编写茶学典籍,著有《茶谱》十六则,践行父皇饮茶从简行事的主张,号召士庶摆脱繁琐束缚,简洁易行地感受茶的「自然之性」。待到晚明,随著许次纾《茶疏》、罗廪《茶解》等一批专著付梓,冲泡法日渐完善起来。

从烹茶、煮茶、点茶到冲茶的演进,折射出不同身份人群对于茶文化所持的态度,而经典辈出的茶学典籍,则是对历代饮茶风尚的诠释与总结。