北宋东京城是当时世界上政治、经济、文化等发展水平最高、规模最大的都城,其中轴线上的州桥是最具代表意义的标志性建筑之一。在诗人王安石、梅尧臣、范成大的笔下,州桥是反复吟咏的对象。经过对州桥遗址的考古发掘,昔日大运河及东京城繁荣的宏大历史场景得以重见天日……其中,州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

文|开封 王三营 王庚

州桥的前世今生

州桥是大运河通济渠穿过开封城市中轴线御街上的一座桥梁,始建于唐代建中二年(公元781年),时任汴州节度使李勉驻军汴州,即今开封,由于汴州位于大运河东西要冲,地势优越,城市商业发达,李勉深感原浚仪县城城圈狭小,遂扩筑汴州城,原从城南流经的运河至此变成了汴州城的内河,运河穿越城市中轴线,州桥应运而生,初名汴州桥,简称州桥。五代北宋时期,汴州成为全国政治、经济、文化中心,改名东京,宣德门——州桥——朱雀门一线称为御街,州桥又成为了御街上的重要桥梁,由于天街的原因,州桥改名为天汉桥。北宋时期对州桥进行了重修,宋人孟元老《东京梦华录》记载:“州桥,正名天汉桥,正对大内御街,其桥与相国寺桥皆低平不通舟船,惟西河平船可过,其柱皆青石为之,石梁、石笋、楯栏。近桥两岸皆石壁,雕镌海马、水兽、飞云之状。桥下密排石柱,盖车驾御路也。”由此可知当时的州桥是一座造型古朴、雕刻精美的石构柱梁平桥。

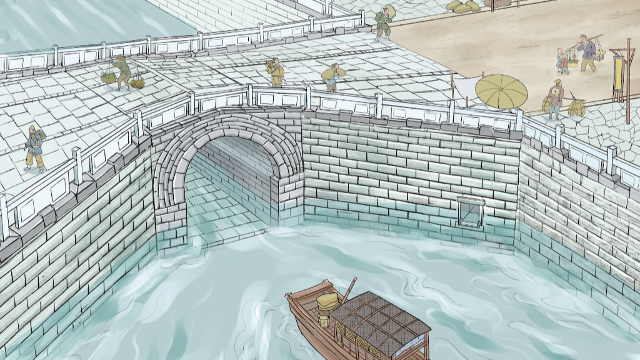

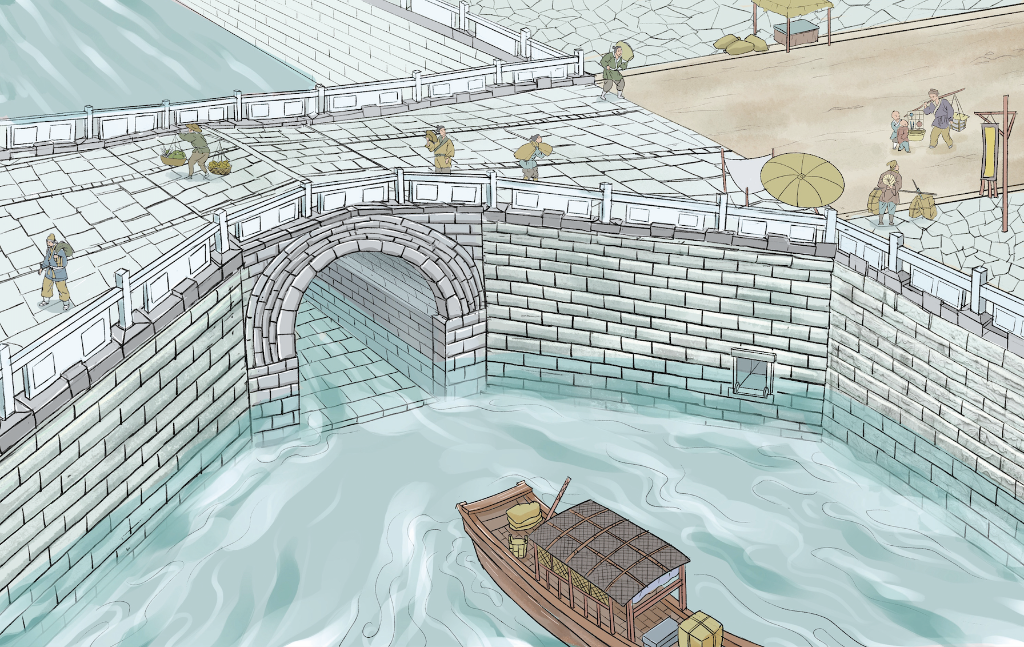

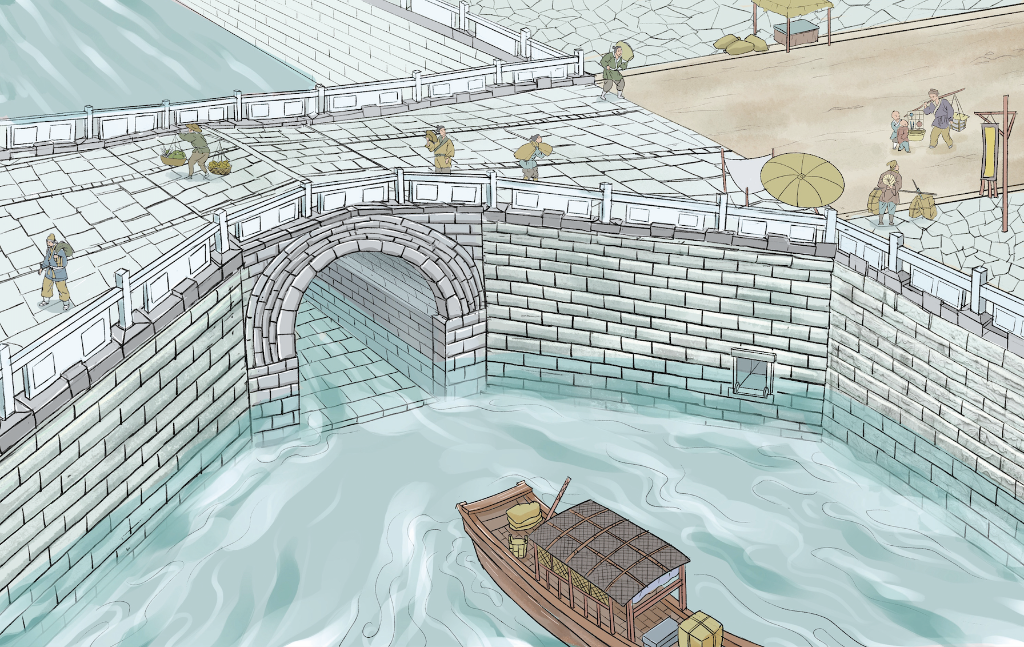

北宋州桥,金、元二代均维持使用。明初曾将开封作为陪都,在开封大兴土木,修建了周王府并重修了城墙,同时根据漕运之需,将州桥改建为易于通行大型漕船的砖石结构拱桥,即保留北宋时期桥基、桥台和雕刻石壁,拆除密排石柱,改修了桥墩,增修了拱券,等于对北宋州桥进行了加高处理。明代州桥的桥面为青石铺墁,中间略微拱起,南北跨度25.4米,桥头桥尾雁翅展开处宽达50米,桥中心宽30米,基本保持了北宋时期的规模。这样宽广的桥梁全国罕见,既符合礼制的要求也彰显了明代开封的复兴。砖砌拱圈为三伏三券结构,孔高6.58米,矢高3.7米,跨度5.8米,进深30米。近桥两岸仍保留北宋遗风——雕饰华美、高耸陡直的石壁。明人《如梦录》载:“桥高水深,舟过皆不去桅。”

1641年3月,李自成农民军攻打开封城,战争极为惨烈,一年半时间内共三次围城,城内全民皆兵,青壮年男丁皆上城参战,围城造成城内粮食短缺,饿殍遍地,温疫流行。1642年9月,支援开封的河北明军渡过黄河在黑岗口决河企图水淹义军,义军则在开封城北朱家寨地方再决口,当时正赶上秋汛,黄河水量特大,二次决口后,洪水灌入城中,城中白浪滔天,水高数丈,数万军民,尽入鱼腹,开封城内三十余万人,仅逃出三万多人。州桥也在这次洪水中被淤埋于地下,不见天日。

2014年6月22日,在第38届世界遗产大会上,中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。

2017年,习近平总书记在北京通州大运河森林公园察看大运河沿岸生态环境治理成果时深刻指出,“保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任”“要古为今用,深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源”。4个月后,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。

为贯彻落实习近平总书记关于大运河保护工作的重要指示精神,积极响应河南省关于大运河文化带建设的决定,开封地区积极开展运河文化遗产资源的调查工作,发掘大运河文化的特色遗产并努力使之早日有效地展示于公众。

开封是国务院公布的首批国家历史文化名城,八朝古都,文献记载建城历史已有4,000余年。特别是从唐代汴州至今,城市中轴线千年未曾改变。北宋时期,东京城形成了三城相套、四水灌都、皇城居中、皇权至上的城市格局。

开封地处平原、一马平川,历史上却作为唐代重镇汴州、宋代都城东京、金代都城南京,与其坐落于汴河交通要道这一地理因素息息相关。汴河漕运是城市发展所需物资的重要通道,是中原与富庶江南贸易往来的便利途径,北宋一度繁荣发展成为人口过百万的“国际大都会”,与大运河的交通、漕运密不可分。

开封作为北宋的东京城、运河汴河段的中心城市,对大运河文化有著不可替代的独特作用,只因众多的相关遗产点均深埋于地下,遗憾地与世界文化遗产擦肩而过,但北宋东京城遗址被纳入中国大运河的后续列入项目。2021年,在国家文物局印发的《大遗址保护利用“十四五”专项规划》中,除北宋东京城以外,特别将汴河州桥遗址列入“跨省自治区直辖市”的五处大遗址中“大运河”遗址的其中一个遗址点。

为了让这一重要的文化遗迹再次呈现在世人面前,同时也为了加快推进大运河重要文物系统性保护整治,全面实施开封宋都古城保护与修缮工程,2018年10月,经国家文物局批准,省市文物考古部门启动了州桥及汴河遗址发掘工作。

州桥遗址考古成果

截至2022年7月,州桥及汴河遗址考古共完成发掘面积4,400平方米,发现不同时期各类遗存遗迹117处,种类包括河道、水工设施、桥梁、道路、神庙、房址、沉船、水井、仓储、灶台、灰坑等。其中东侧探方中大运河(汴河)故道遗存河道、堤岸特征明显,地层边界清晰,宋代河道中还发现沉船遗存,元代河道地层中保留有狭河木桩;西侧探方中明代州桥结构基本完整,中间为青石板铺筑的桥面,略呈拱形,一途三道,桥体四角有砖石结构的雁翅。

整座桥东西长度近50米,南北跨度为25.4米,单孔拱桥,三券三伏。桥东侧保留宋代石壁堤岸,石壁南北对称,雕镌有海马、瑞兽、鹤禽、祥云浮雕纹饰,纹饰通高约3.3米,单侧石壁总长约25米,构成巨幅长卷。另外在明代州桥桥面与河道中还发现明代晚期金龙四大王庙遗存,与河神祭祀有关,也是重要的运河文化遗产。

遗址共出土各类文物标本60,000多件,质地包括陶、瓷、石、琉璃等,其中瓷器标本56,000多件,陶器标本1,800多件,铜钱1,000多枚,骨器200多件,铜器100多件,玉器50多件,石器50多件,铁器30多件。瓷器标本中明代青花瓷数量最大,金元时期白地黑花次之,其它种类有宋金时期白瓷、青白瓷、印花青瓷,金元明时期龙泉青瓷、钧瓷,明清时期的青花、五彩、粉彩等。器形以生活用具为多,包括碗、盘、杯、盏、罐、壶、瓶、盆、枕以及文房用品、玩具等。骨器除了工具,还有大量人骨遗骸及各类动物骨骼,人骨遗骸多散落在明代末期洪水淤积层下,应为明末洪水毁城导致,动物骨骼主要发现于河道淤积层中,应为人们食物残留。另外在州桥东侧河神庙基址旁发现三尊贴金铜造像,高80厘米—100厘米,初步判断应为河神庙中神祇金龙四大王、文昌帝君、真武帝君造像,三尊造像不可多得,极为珍贵。

州桥遗址考古价值

州桥遗址发掘成果印证了北宋东京城作为大古都城市的布局形制,反映了中华城市文明演进的历史进程。州桥及汴河遗址发掘成果明确了其在东京城内的地理位置,为研究东京城布局提供了重要坐标,印证了开封城市中轴线(御街)千年未变的事实。州桥在御街及汴河上的特殊地理位置,使其最终演变成了天街上的礼制建筑,对金元明清都城布局产生了重要影响。北宋时期的州桥是一处繁华的商业中心,见证了北宋东京城由坊市分割走向坊市融合的历史过程。

州桥是大运河(汴河)文化遗产的重要标志。北宋时期,汴河托起了北宋东京的盛世繁华,其连通黄河、淮河两大水系,流经荥阳、中牟、开封、陈留、杞县、宁陵、商丘、夏邑、永城、宿县、灵壁、盱眙,由淮河通往江南,年漕运量最高达800万石,州桥与汴河遗址保存完整,肌理清晰,内容丰富,见证了大运河及东京城的繁荣,其发掘填补了运河开封段遗产点的空白,对补充大运河遗产名录具有现实意义。

州桥遗址是北宋东京城的文化高地和精神标识。北宋时期的州桥建在汴河与御街的交汇点上,规模宏大,雕饰华丽,北仰宣德楼,南望朱雀门,南北是天街,州桥以其在东京城内特殊的地位与影响,成为宋代文人仕宦争相吟咏的对象,王安石、梅尧臣、范成大都留下了千古绝唱,借州桥表达了家国情怀,乡情乡愁。州桥遗址的出土,激发了人们对传统优秀历史文化研究的浓厚兴趣,是增强历史自觉和坚定文化自信的生动教材。

州桥宋代巨幅石雕祥瑞壁画原真遗存的出土,展示了宋代精美绝伦的建筑雕刻艺术。海马、瑞兽、鹤禽、祥云生动自然,栩栩如生,与宋代文献记载高度吻合,再现了北宋东京宏大繁荣历史场景。石雕对称分布在桥体两侧,推测总雕刻面积约400平方米。北宋时期是我国石刻艺术成熟的重要时期,州桥以其特殊的地理位置,庞大的规模,全石结构,成为展示建筑石雕艺术的理想高地。州桥石雕刻于宋代中晚期,代表了宋代最高浮雕艺术水平。

州桥遗址大量文物的出土,记录了古都开封的历史脉络,揭示了中原文明历史进程。州桥遗址出土文物种类丰富,尤以瓷器数量最大。瓷器的种类和数量既反映了运河航运辐射的范围,也反映了开封城市不同历史时期经济发展水平。大量瓷器标本出土为研究中国制瓷业的发展史提供了重要实物资料,另外瓷器上内容丰富的文字、纹饰,是研究中国古代绘画、宗教、建筑、科举、市井生活的重要材料。

州桥汴河遗址的发掘,见证了10至12世纪中华文明发展高度,展现了中国古代城市文明和漕运文化的辉煌成就,州桥遗址的保护与展示,为更好实施黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化带国家战略,讲好黄河文化、大运河文化故事,为建设国家文化公园、大运河文化公园提供了现实条件。

(作者王三营系河南省开封市文物考古研究所所长、研究员,王庚系河南省开封市文物考古研究所馆员,本文发表于《紫荆》杂志2022年11月号)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

北宋东京城是当时世界上政治、经济、文化等发展水平最高、规模最大的都城,其中轴线上的州桥是最具代表意义的标志性建筑之一。在诗人王安石、梅尧臣、范成大的笔下,州桥是反复吟咏的对象。经过对州桥遗址的考古发掘,昔日大运河及东京城繁荣的宏大历史场景得以重见天日……其中,州桥石壁是目前国内发现的北宋时期体量最大的石刻壁画,从规模、题材、风格方面均代表了北宋时期石作制度的最高规格和雕刻技术的最高水平,见证了北宋时期国家文化艺术的发展高度。

文|开封 王三营 王庚

州桥的前世今生

州桥是大运河通济渠穿过开封城市中轴线御街上的一座桥梁,始建于唐代建中二年(公元781年),时任汴州节度使李勉驻军汴州,即今开封,由于汴州位于大运河东西要冲,地势优越,城市商业发达,李勉深感原浚仪县城城圈狭小,遂扩筑汴州城,原从城南流经的运河至此变成了汴州城的内河,运河穿越城市中轴线,州桥应运而生,初名汴州桥,简称州桥。五代北宋时期,汴州成为全国政治、经济、文化中心,改名东京,宣德门——州桥——朱雀门一线称为御街,州桥又成为了御街上的重要桥梁,由于天街的原因,州桥改名为天汉桥。北宋时期对州桥进行了重修,宋人孟元老《东京梦华录》记载:“州桥,正名天汉桥,正对大内御街,其桥与相国寺桥皆低平不通舟船,惟西河平船可过,其柱皆青石为之,石梁、石笋、楯栏。近桥两岸皆石壁,雕镌海马、水兽、飞云之状。桥下密排石柱,盖车驾御路也。”由此可知当时的州桥是一座造型古朴、雕刻精美的石构柱梁平桥。

北宋州桥,金、元二代均维持使用。明初曾将开封作为陪都,在开封大兴土木,修建了周王府并重修了城墙,同时根据漕运之需,将州桥改建为易于通行大型漕船的砖石结构拱桥,即保留北宋时期桥基、桥台和雕刻石壁,拆除密排石柱,改修了桥墩,增修了拱券,等于对北宋州桥进行了加高处理。明代州桥的桥面为青石铺墁,中间略微拱起,南北跨度25.4米,桥头桥尾雁翅展开处宽达50米,桥中心宽30米,基本保持了北宋时期的规模。这样宽广的桥梁全国罕见,既符合礼制的要求也彰显了明代开封的复兴。砖砌拱圈为三伏三券结构,孔高6.58米,矢高3.7米,跨度5.8米,进深30米。近桥两岸仍保留北宋遗风——雕饰华美、高耸陡直的石壁。明人《如梦录》载:“桥高水深,舟过皆不去桅。”

1641年3月,李自成农民军攻打开封城,战争极为惨烈,一年半时间内共三次围城,城内全民皆兵,青壮年男丁皆上城参战,围城造成城内粮食短缺,饿殍遍地,温疫流行。1642年9月,支援开封的河北明军渡过黄河在黑岗口决河企图水淹义军,义军则在开封城北朱家寨地方再决口,当时正赶上秋汛,黄河水量特大,二次决口后,洪水灌入城中,城中白浪滔天,水高数丈,数万军民,尽入鱼腹,开封城内三十余万人,仅逃出三万多人。州桥也在这次洪水中被淤埋于地下,不见天日。

2014年6月22日,在第38届世界遗产大会上,中国大运河项目成功入选世界文化遗产名录,成为中国第46个世界遗产项目。

2017年,习近平总书记在北京通州大运河森林公园察看大运河沿岸生态环境治理成果时深刻指出,“保护大运河是运河沿线所有地区的共同责任”“要古为今用,深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源”。4个月后,习近平总书记对建设大运河文化带作出重要指示:大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好。

为贯彻落实习近平总书记关于大运河保护工作的重要指示精神,积极响应河南省关于大运河文化带建设的决定,开封地区积极开展运河文化遗产资源的调查工作,发掘大运河文化的特色遗产并努力使之早日有效地展示于公众。

开封是国务院公布的首批国家历史文化名城,八朝古都,文献记载建城历史已有4,000余年。特别是从唐代汴州至今,城市中轴线千年未曾改变。北宋时期,东京城形成了三城相套、四水灌都、皇城居中、皇权至上的城市格局。

开封地处平原、一马平川,历史上却作为唐代重镇汴州、宋代都城东京、金代都城南京,与其坐落于汴河交通要道这一地理因素息息相关。汴河漕运是城市发展所需物资的重要通道,是中原与富庶江南贸易往来的便利途径,北宋一度繁荣发展成为人口过百万的“国际大都会”,与大运河的交通、漕运密不可分。

开封作为北宋的东京城、运河汴河段的中心城市,对大运河文化有著不可替代的独特作用,只因众多的相关遗产点均深埋于地下,遗憾地与世界文化遗产擦肩而过,但北宋东京城遗址被纳入中国大运河的后续列入项目。2021年,在国家文物局印发的《大遗址保护利用“十四五”专项规划》中,除北宋东京城以外,特别将汴河州桥遗址列入“跨省自治区直辖市”的五处大遗址中“大运河”遗址的其中一个遗址点。

为了让这一重要的文化遗迹再次呈现在世人面前,同时也为了加快推进大运河重要文物系统性保护整治,全面实施开封宋都古城保护与修缮工程,2018年10月,经国家文物局批准,省市文物考古部门启动了州桥及汴河遗址发掘工作。

州桥遗址考古成果

截至2022年7月,州桥及汴河遗址考古共完成发掘面积4,400平方米,发现不同时期各类遗存遗迹117处,种类包括河道、水工设施、桥梁、道路、神庙、房址、沉船、水井、仓储、灶台、灰坑等。其中东侧探方中大运河(汴河)故道遗存河道、堤岸特征明显,地层边界清晰,宋代河道中还发现沉船遗存,元代河道地层中保留有狭河木桩;西侧探方中明代州桥结构基本完整,中间为青石板铺筑的桥面,略呈拱形,一途三道,桥体四角有砖石结构的雁翅。

整座桥东西长度近50米,南北跨度为25.4米,单孔拱桥,三券三伏。桥东侧保留宋代石壁堤岸,石壁南北对称,雕镌有海马、瑞兽、鹤禽、祥云浮雕纹饰,纹饰通高约3.3米,单侧石壁总长约25米,构成巨幅长卷。另外在明代州桥桥面与河道中还发现明代晚期金龙四大王庙遗存,与河神祭祀有关,也是重要的运河文化遗产。

遗址共出土各类文物标本60,000多件,质地包括陶、瓷、石、琉璃等,其中瓷器标本56,000多件,陶器标本1,800多件,铜钱1,000多枚,骨器200多件,铜器100多件,玉器50多件,石器50多件,铁器30多件。瓷器标本中明代青花瓷数量最大,金元时期白地黑花次之,其它种类有宋金时期白瓷、青白瓷、印花青瓷,金元明时期龙泉青瓷、钧瓷,明清时期的青花、五彩、粉彩等。器形以生活用具为多,包括碗、盘、杯、盏、罐、壶、瓶、盆、枕以及文房用品、玩具等。骨器除了工具,还有大量人骨遗骸及各类动物骨骼,人骨遗骸多散落在明代末期洪水淤积层下,应为明末洪水毁城导致,动物骨骼主要发现于河道淤积层中,应为人们食物残留。另外在州桥东侧河神庙基址旁发现三尊贴金铜造像,高80厘米—100厘米,初步判断应为河神庙中神祇金龙四大王、文昌帝君、真武帝君造像,三尊造像不可多得,极为珍贵。

州桥遗址考古价值

州桥遗址发掘成果印证了北宋东京城作为大古都城市的布局形制,反映了中华城市文明演进的历史进程。州桥及汴河遗址发掘成果明确了其在东京城内的地理位置,为研究东京城布局提供了重要坐标,印证了开封城市中轴线(御街)千年未变的事实。州桥在御街及汴河上的特殊地理位置,使其最终演变成了天街上的礼制建筑,对金元明清都城布局产生了重要影响。北宋时期的州桥是一处繁华的商业中心,见证了北宋东京城由坊市分割走向坊市融合的历史过程。

州桥是大运河(汴河)文化遗产的重要标志。北宋时期,汴河托起了北宋东京的盛世繁华,其连通黄河、淮河两大水系,流经荥阳、中牟、开封、陈留、杞县、宁陵、商丘、夏邑、永城、宿县、灵壁、盱眙,由淮河通往江南,年漕运量最高达800万石,州桥与汴河遗址保存完整,肌理清晰,内容丰富,见证了大运河及东京城的繁荣,其发掘填补了运河开封段遗产点的空白,对补充大运河遗产名录具有现实意义。

州桥遗址是北宋东京城的文化高地和精神标识。北宋时期的州桥建在汴河与御街的交汇点上,规模宏大,雕饰华丽,北仰宣德楼,南望朱雀门,南北是天街,州桥以其在东京城内特殊的地位与影响,成为宋代文人仕宦争相吟咏的对象,王安石、梅尧臣、范成大都留下了千古绝唱,借州桥表达了家国情怀,乡情乡愁。州桥遗址的出土,激发了人们对传统优秀历史文化研究的浓厚兴趣,是增强历史自觉和坚定文化自信的生动教材。

州桥宋代巨幅石雕祥瑞壁画原真遗存的出土,展示了宋代精美绝伦的建筑雕刻艺术。海马、瑞兽、鹤禽、祥云生动自然,栩栩如生,与宋代文献记载高度吻合,再现了北宋东京宏大繁荣历史场景。石雕对称分布在桥体两侧,推测总雕刻面积约400平方米。北宋时期是我国石刻艺术成熟的重要时期,州桥以其特殊的地理位置,庞大的规模,全石结构,成为展示建筑石雕艺术的理想高地。州桥石雕刻于宋代中晚期,代表了宋代最高浮雕艺术水平。

州桥遗址大量文物的出土,记录了古都开封的历史脉络,揭示了中原文明历史进程。州桥遗址出土文物种类丰富,尤以瓷器数量最大。瓷器的种类和数量既反映了运河航运辐射的范围,也反映了开封城市不同历史时期经济发展水平。大量瓷器标本出土为研究中国制瓷业的发展史提供了重要实物资料,另外瓷器上内容丰富的文字、纹饰,是研究中国古代绘画、宗教、建筑、科举、市井生活的重要材料。

州桥汴河遗址的发掘,见证了10至12世纪中华文明发展高度,展现了中国古代城市文明和漕运文化的辉煌成就,州桥遗址的保护与展示,为更好实施黄河流域生态保护和高质量发展、大运河文化带国家战略,讲好黄河文化、大运河文化故事,为建设国家文化公园、大运河文化公园提供了现实条件。

(作者王三营系河南省开封市文物考古研究所所长、研究员,王庚系河南省开封市文物考古研究所馆员,本文发表于《紫荆》杂志2022年11月号)