2022年9月19日,MicroNeuro微创颅内手术机器人在香港成功开展首例尸体实验,标志着该机器人的主要功能研发成功。使用该系统,医生只需在颅骨上开凿一个不大于5毫米的小孔,便可在增强现实技术(AR)的引导下,操作MicroNeuro的柔性机械臂安全地通过颅内弯曲的自然腔道抵达脑室深部并进行精准手术。MicroNeuro由中国科学院香港创新研究院人工智能与机器人创新中心刘宏斌教授及香港中文大学神经外科陈达明教授团队联合研发。针对脑手术在微创范式下深部病灶难以通过直线路径抵达,手术器械操作难度高且空间狭小等临床痛点,MicroNeuro的微型柔性手术机器臂创造性地研发了力、位、形多模态融合的控制算法,并结合术前及术中的影像信息,实现了在最大程度避免脑组织损伤的同时,保证末端手术工具的亚毫米级控制精度。同时AR技术的应用,使得医生对颅内手术工具及重要神经及血管的相对位置一目了然,实现了柔性机器人微创脑手术的稳、准及可见。

当前神经外科机器人发展缓慢,已面世的产品只具有导航和辅助定位功能,至今仍没有一款类似达芬奇腹腔镜机器人的产品帮助神经外科医生实现手动无法达成的微创式颅内灵活手术操作。颅内深处腔体空间理论上可经由柔性内镜到达,但传统柔性内镜存在分辨率不高、照明不足、操作性差等缺陷,导致对深部脑组织手术异常困难和危险,难以微创化进行。所以尽管会对病人正常脑组织造成损伤,绝大多数医生仍然选择使用刚性手术器械进行操作。MicroNeuro的研发成功对减低手术过程中的脑组织损伤意义重大。例如,香港和华人地区的中枢神经胚胎瘤发病率在世界范围内最高,且多发于儿童和青少年,对于中枢神经胚胎瘤的活检需使用刚性器械在头部制造两个创口才能完成,对青少儿正常脑组织损伤很大。而采用MicroNeuro系统,通过一个创口即可完成全部操作,将手术创伤降低一半以上,真正实现脑手术的微创化。

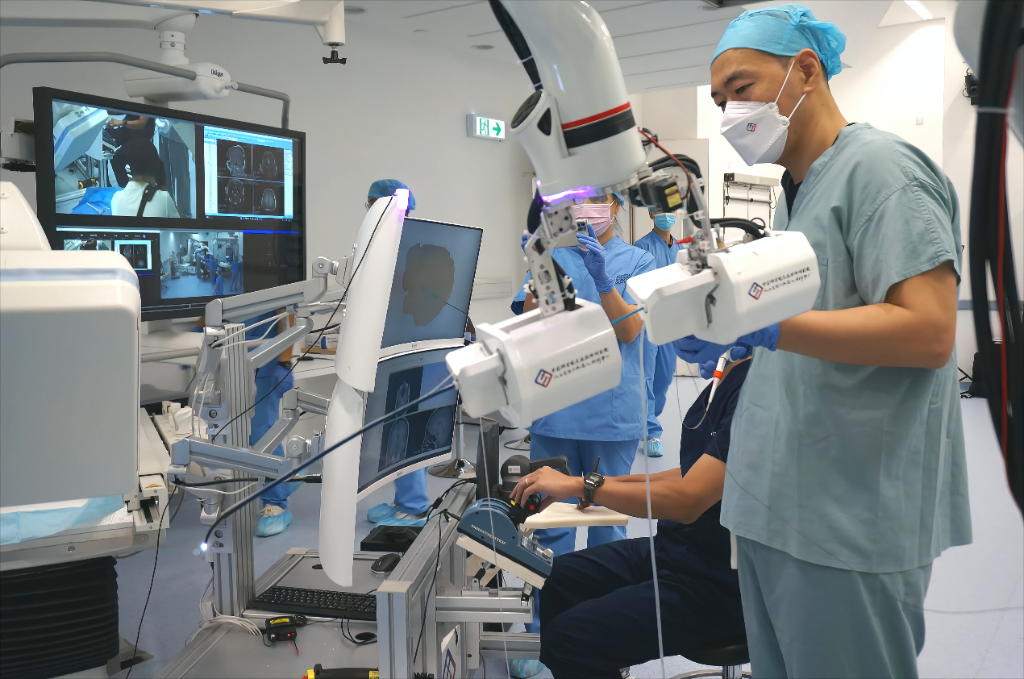

刘宏斌教授(前排左一)、陈达明教授(前排左二)与参与实验的创新中心成员合影

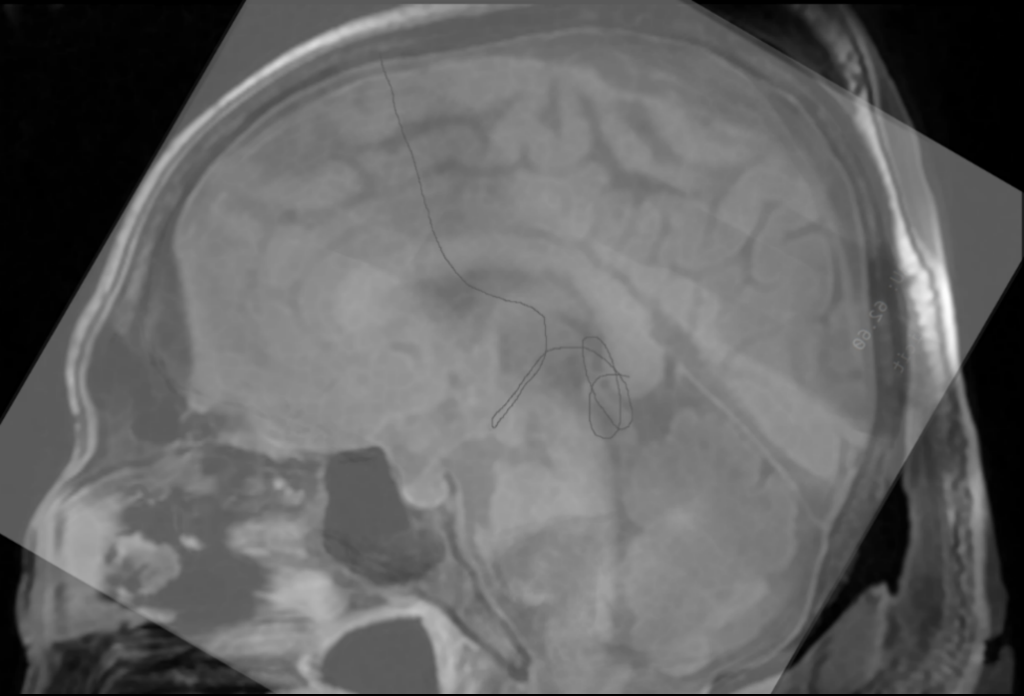

刘宏斌教授(前排左一)、陈达明教授(前排左二)与参与实验的创新中心成员合影9月19日实验主要验证了通过一个颅骨创口,使用MicroNeuro的机器人辅助柔性内窥镜进行第三脑室造瘘与活检采样的可行性。 MicroNeuro由陈达明医生操作,在抵达“患者”第三脑室深处后进行活检并在退出内镜时释放镍钛丝作为柔性内镜运动路径的参考物,待手术完成后由CT验证位置。手术前MRI图像与手术后X光进行对比,结果表明机器人的柔性内镜末端成功抵达第三脑室松果体区,并验证了使用MicroNeuro在第三脑室与侧脑室手术的可行性,以及该机器人具有良好的运动控制精度。同时,该系统在三叉神经减压和脑出血等深位颅内手术中也具有广泛的应用前景。

MicroNeuro手术前进行体外测试

MicroNeuro手术前进行体外测试 陈达明医生操作MicroNeuro进入第三脑室底部并进行活检

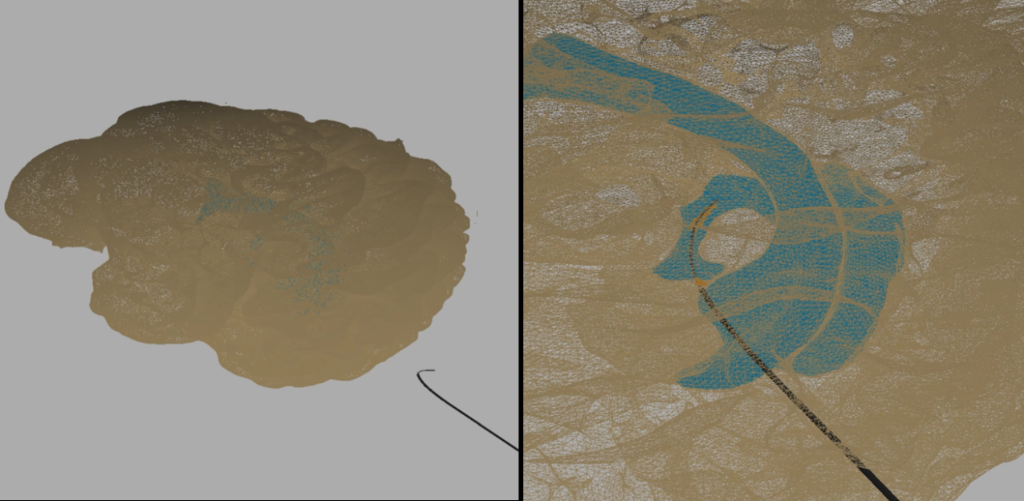

陈达明医生操作MicroNeuro进入第三脑室底部并进行活检 MicroNeuro的现实增强技术(AR)让医生在手术中“透视”看到柔性内窥镜与脑内组织结构的三维空间位置关系

MicroNeuro的现实增强技术(AR)让医生在手术中“透视”看到柔性内窥镜与脑内组织结构的三维空间位置关系 MicroNeuro成功经弯曲的脑室腔道抵达第三脑室底部,并进行活检取样。在退出过程中,MicroNeuro同时释放0.2mm镍钛丝,以标记柔性内镜行进轨迹,证明手术成功

MicroNeuro成功经弯曲的脑室腔道抵达第三脑室底部,并进行活检取样。在退出过程中,MicroNeuro同时释放0.2mm镍钛丝,以标记柔性内镜行进轨迹,证明手术成功柔性内窥镜手术的机器人化是神经外科向微创化发展的必然趋势。此次尸体实验的成功,验证了MicroNeuro所采用的技术路线符合这一趋势的需求。对于患者而言,使用MicroNeuro此类的机器人系统可以极大地降低手术对病人的创伤和并发症,并为因目前技术限制无法进行手术的病患带来希望。为早日实现这一目标,MicroNeuro研发团队将精益求精,致力于不断的提升机器人的精准度,安全性及智能化,以技术创新来拯救更多的患者。