“紫荆花开,光影风华”,为庆祝香港回归祖国25周年,今年8月清华大学与北京电影学院联合主办了香港电影赏析系列活动。在近20天的活动时间内,25部优秀香港经典电影和两地合拍片在清华大学百年大礼堂陆续展映。每场电影放映前,北京电影学院副院长孙立军和他的学生们都会作专业生动的导赏讲析,帮助观众在光影中更好地感受一个拼搏有活力、浪漫有温度的香港。借此机会,我们也有幸与孙立军教授展开了一段对话。

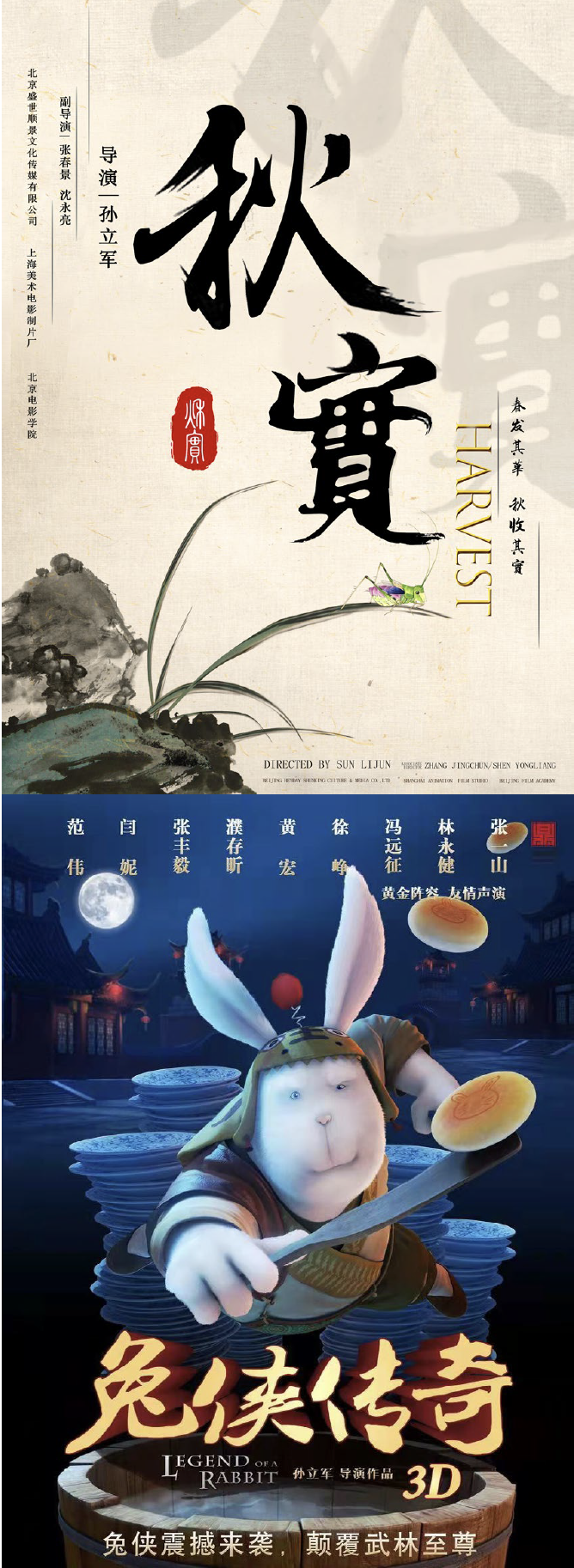

除任北京电影学院副院长、教授、博士生导师外,孙立军还是中国电影华表奖评委,国际动画教育联盟主席。其创作的《小兵张嘎》《快乐奔跑》《兔侠传奇》《秋实》等电影作品曾获中国政府华表奖、中国电影金鸡奖、中美电影节金天使奖,并入围德国柏林电影节、法国昂西电影节、伦敦万象国际华语电影节、乌克兰国际电影节、韩国首尔国际青年电影节等国际知名影展。除了香港电影外,我们还想听一听这位中国电影学界权威和中国动画学派新一代扛鼎者对中国电影这十年以及中国电影“走出去”的思考与体悟。

文|本刊记者 魏东升 冯琳

中国电影产业规模世界领先

记者:这十年来中国电影票房节节攀升,国产电影大放光彩。您如何评价中国电影在艺术和市场方面的整体表现?

孙立军:伴随我们国家从计划经济走向市场经济的快速发展,特别是近十年来,中国电影在制片、市场化以及产业模式等各个方面,整体上也呈现高速增长态势。当然有一个客观形势是,由于近两年新冠肺炎疫情给整个电影市场带来了短暂的不确定性,中国电影乃至全球电影在这一背景下不可避免地遭遇了一定挫折。细数十年来中国电影的发展表现,我认为有以下几个特点。

第一个特点,中国电影市场非常活跃。我们每年取得正式公映许可证“龙标”的电影制片量差不多都保持在800至1,000部左右。作为电影大国,这样一个制片量可以说做到了世界引领。通常一个产业不发达的国家或地区,它的电影也很难谈到发达,也就是说中国电影产业的发达其实标志著中国国家整体的经济、市场、社会、政治的稳定,只有这样的国情才能保证如此活跃的制片量。简单来说,如果没钱,你拍不出电影来。

第二个特点,以北京电影学院为代表的中国高校,在电影人才培养的规模上世界领先。我从事电影教学多年,原来我们说北京电影学院是亚洲唯一,但这一纪录在这十年间早就被突破了,我们已经世界领先。中国的电影人才教育和我们国家超高速增长的产业市场也是密不可分的。

第三个特点,中国电影的国际化接轨在这十年间发展得最快。一方面,我们每年引进的电影已经不再是好莱坞电影一统天下的单一格局,而是更加丰富多元。另一方面,这十年来中国电影“走出去”的力度在中国电影发展历史上是最高的,而且中国电影的话语权目前在世界也是领先的。比如这十年来,我们陆续搭建了北京国际电影节、上海国际电影节、海南国际电影节、丝绸之路电影节等等一些具有广泛国际性视野的电影节。这些电影节不仅可以吸引世界各地的许多优秀电影作品来到中国,而且也是让世界各地的电影人了解中国的一个很好窗口,同时也是给中国的电影人提供了非常好的展示平台。

以上这些都是这十年来中国电影的重要发展成果。我认为,中国电影人的定位也发生了变化,大家在服务社会、服务国家、服务重大文化发展战略等方面扮演著不可或缺的角色。对于一些有代表性的主旋律电影,我们提出要社会效益和经济效益双丰收。我们也很高兴地看到,近两年诞生了如《金刚川》、《长津湖》、《你好,李焕英》等一大批票房和口碑俱佳的中国电影。同时在这样一个我们通常称作“电影爆款”的过程中,还推出了中国式的明星,比如票房成绩领衔的沈腾。沈腾是从话剧、小品起步转向电影发展的一位演员,并不是传统意义上走好莱坞式标准化路线的明星。又比如像《你好,李焕英》中贾玲、张小斐的演员形象也不再是走偶像派路线,而是非常接地气。这些明星出现后,实际上对中国电影的文化表象有了一个更好的示范效应。

以前中国电影市场受好莱坞电影的影响还是比较大的。这十年来,随著对中国电影学派的研究以及大量优秀电影作品的出现,我们在传承中华文化、讲好中国故事方面实际上取得了长足的进步。

中国艺术电影创作并没有慢下来

记者:我们都知道上世纪八九十年代以张艺谋、陈凯歌为代表的中国第五代电影人在国际上声名鹊起、风光无限,对比现在中国电影的海外影响力,您怎么看?

孙立军:我们要客观地去看待这两种不同时代背景下的电影潮流,我认为不能直接这样类比。首先,中国第五代电影人存在于一个特殊时期,他们是中国改革开放后的第一批电影人,他们的作品首先与此前计划经济时期的电影有著鲜明的影像差异,在题材、在造型、在电影语言方面都和当时的世界电影创作主流同频共振。简单说,当时全世界的观众对中国是充满好奇和期待的,他们非常渴望看到中国的影像,所以这些电影拿到海外市场上的时候自然受到了广泛关注。

其次,第五代电影大多是非商业电影,也叫艺术电影。中国以第五代为代表的艺术电影这些年来确实影响力的热度不如当年,但是正如我刚才所述,那时候是相当于国外观众压抑多年的对中国的好奇心突然爆发,但是渐渐地大家也都经历了从感性到理性的认知过程。改革开放四十多年,特别是近十年,中国已经形成了一个充满多样性的电影市场,中国的电影市场可以说是全球最大的了。现在艺术电影如果拿到国外去,也要面临商业化竞争,甚至会被抵触排斥。

实际上,中国在艺术电影方面的创作并没有慢下来。比如,我们在青海西宁创办了FIRST青年电影展、在山西创办了平遥国际电影展。这些影展活动就非常符合国际上对艺术片和小众电影的审美需求,每年也都会发掘和推出一批又一批的优秀电影作品,而这些作品通常在国外也都产生了良好影响。但是由于我们近些年可能对市场、对票房看得比较重,以至于这一部分电影放到电影院可能就变成“一日游”了。

所以我认为,当下还是要认真地思考艺术与商业的关系,艺术电影通常是推动电影大产业、大事业往前走的发动机。随著未来几年疫情的缓解或消除,我相信中国电影人也会继续在艺术电影领域持续发力。

用共通的语言讲好中国故事、传播中华文化

记者:您的电影作品就在海外取得了票房与口碑双丰收的好成绩。随著时代背景和观众审美的不断变化,请您结合自己的创作经历谈谈中国电影怎样才能更好地“走出去”?

孙立军:有三个方面。第一个方面,中国电影人还是要自信,要懂得用共通的语言讲好中国故事、传播中华文化。这是我认为一定要坚持走的道路,而不是用一种所谓世界通用的语言去讲述一些外国人或者说某一部分人关注的内容。这种电影即使看起来很炫很酷,但是很难成为真正的经典。

第二个方面,我们要从电影理论、文化形态、评判标准等方面去进一步完善电影产业体系。我们现在存在著一种误区,就是单一地把票房成绩当作标准去评判一部电影的好坏。其实当我们从一个文化大国向文化强国迈进的时候,绝不能以票房论英雄。票房固然重要,但是好的电影不意味著必须有好的票房。

实际上无论从世界电影史还是中国电影史来看,都是从原创性和艺术价值方面来评价一部电影。我想我们中国电影人和电影理论研究专家们,应该更理性客观地看待这个问题。特别是要给年轻电影人更多的机会,让他们即使失败了也可以从中积攒一些经验再继续往前行。

第三个方面,我们要以一种全新的思路去思考如何让中国电影更好地“走出去”。我可以简单分享一下自己的电影创作经历,2011年我制作完成了一部动画院线电影《兔侠传奇》,最初在策划的时候瞄准的目标就是要让这部片子“走出去”。

那么要想“走出去”就必须思考几个要素,一是为什么人家要看你的这部电影呢?其实动画剧情片与真人电影大同小异,动画电影在国际市场上一直以美国迪斯尼和日本宫崎骏为代表。他们的电影非常强调合家欢,所以年轻人和老人孩子都喜欢看,那么我们也可以去尊重和遵循这种创作理念。

第二个要思考的要素是他想看你什么呢?看你的技术吗?肯定不是,其实就是看你的文化。我们在前期创作调研的过程中发现,华语电影元素能真正在好莱坞站得住脚、让全世界观众都认可的就是功夫。从李小龙到成龙到李连杰,包括李安的《卧虎藏龙》,其实都是跟武侠跟功夫有关系,甚至美国迪斯尼公司制作的《花木兰》也引用了武侠元素。于是我们就选择了以港台武侠片为模板,定位为功夫片这种动画类型,并且给电影取名叫《兔侠传奇》。电影里的武侠文化要体现的是真正的中国功夫,而不是西方的那种拳击术。我们强调的是中华文化,就是我们自己的功夫。

第三,还得思考这部电影的文化核心是什么呢?我们知道中华美德当中讲究诚信为美,其实“诚信”与西方大为奉行的“契约”是共通的,于是《兔侠传奇》就选择把诚信为美作为一个表现主题,而不是光展示表面上的武打功夫。它故事的内核是诚信,讲述了一个当面对正义与邪恶的时候,主人公宁愿牺牲自我也要信守诺言,最终正义战胜了邪恶的故事。所以当西方观众看到这样的价值观,我相信他们也是认可接受的,不会觉得电影只是在简单地说教。

想清楚了这几个问题后,我们以京津两地百姓喜闻乐见的兔爷儿民俗形象为原型,又运用了全世界都看得懂的先进的动画电影语言,来创作了一部原汁原味的武侠电影。虽然这部电影当年在中国内地并没有取得票房大卖,但是却成功发行至全球100多个国家和地区,英国《卫报》还以“中国动漫开始向好莱坞发起挑战”为题作了报道。我想,这足以说明用世界共通的语言来讲述中国故事是可以开辟一条成功道路的。

记者:中国早期的水墨动画电影在艺术上的水平和成就很高。最近两三年,您又重拾水墨动画,制作了两部短片《秋实》和《立秋》。其中2020年《秋实》成功入围柏林电影节,这是中国水墨动画时隔三十余年再一次站在世界舞台。这次又带著作品“走出去”,您有什么感受?

孙立军:《秋实》是全球首部8K中国水墨动画影片,只有4分钟左右的内容,在柏林电影节16部竞赛作品中时长是最短的,它还同时创造了中国电影金鸡奖入围美术片时长最短的纪录。为什么《秋实》能够得到像柏林电影节这种国际A类电影节的认可和中国最权威最学术的金鸡奖的认可?很重要的原因还是在于这部电影对中国传统艺术和代表性文化的挖掘。

这部电影在视觉上以及内容、故事上,讲述了大家共同认可的一种生活法则。秋天本来是收获的季节,在这部电影对昆虫和自然界的刻画中,我们看到的其实是收获背后适者生存的丛林法则。有时候当你觉著已经进入到了绝境,但最后又“柳暗花明又一村”了。实际上这就是短短几分钟的故事表达给观众的一种哲理寓意,体现了中华文化中很重要的思想精髓。

习近平主席一直非常强调文化自信,我认为中国电影也一定要有自己的根。其实我从自己的创作经历中也体悟到,中国电影能在国际上收获掌声、能获得比较高评价的时候,还是基于博大精深的中华文化和中国故事。所以一路走来,我认为中国电影、中国动画是可以有信心“走出去”的,而且能够走得很远。

香港电影是亚洲电影中一支独特的花朵

记者:今年适逢香港回归祖国25周年,您如何评价香港电影在世界影坛的水平和地位?

孙立军:从学界来讲,我们一般认为香港电影是亚洲电影中一支独特的花朵,香港的武打片、黑帮片是几代人的珍贵记忆。虽然香港电影发源于一个弹丸之地,但他们在中国电影史乃至世界电影史上都有著非常重要的地位。比如从制片工业的角度,香港电影可以说影响了内地近20年来的电影电视制片业,推动我们走量体裁衣式的职业化发展方向。

从独特性角度来看,就像港式早茶作为驰名中外的中餐经典菜色,香港电影也是一道非常独特的菜肴。香港的武侠片、功夫片,对我自己的电影创作也产生了重要影响。香港的动画也是一样,都有著它非常独特的艺术美、电影美。

记者:伴随香港电影人陆续北上发展,香港电影也遭遇了一些“水土不服”。您如何看待香港电影的未来?

孙立军:香港电影人首先都很有敬业精神,除了大众熟知的一些香港演员、香港导演外,香港的摄影师、剪辑师、录音师甚至配音师,都是中国电影界举足轻重的幕后英雄。其实这些年在一些叫好又叫座的华语片中,总会有几位香港电影人的参与。

香港回归以来,大量香港电影人北上发展,两地电影业不断融合。当然也出现了一些所谓的“水土不服”,但在我看来这都不重要。我想说的是,中国电影实际上是建立在一个大国文化体系上的行业,中国的电影市场是一个开放包容的市场,所以那些“水土不服”的电影可以忽略掉。为什么可以忽略掉?因为比如当你用香港独特的早茶式影像视角,去拍一碗北方信天游风格式的刀削面,出来的内容肯定不对味。

我希望将来香港电影人可以更多地和内地电影人交流,两地电影界也可以更好地互相学习合作,一起把我们中国电影推向一个新的高峰!

扫描二维码分享到手机