文:罗昕

「高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。」8月4日晚,七夕夜,根据莫言同名长篇小说改编的江苏大剧院原创话剧《红高粱家族》在大剧院拉开首演大幕。

尽管《红高粱家族》这部小说有过电影、电视剧,有过舞剧和地方戏曲,但这是它第一次被改编成话剧,也让莫言本人「非常期待」。当晚,作家莫言来到江苏大剧院观看首演。他一走进戏剧厅,全场立即欢呼了起来。

演出全长120分钟,无中场休息。它聚焦原著中「高密东北乡」的编年史结构,从1920年代延绵至1940年代,讲述了一个有关「家族、种族、民族」「不屈、不悔、不息」的故事。演出结束后,莫言上台,开口有些哽咽:「亲爱的观众朋友们,我的心情很激动,刚才在看这个剧的过程当中,流了很多的眼泪,尽管我是原著作者,尽管我知道几乎所有的台词和所有的情节,但是还是被演员们的这种再创造,深深地打动了我的心灵。」 8月4日晚,作家莫言来到江苏大剧院观看话剧《红高粱家族》首演。

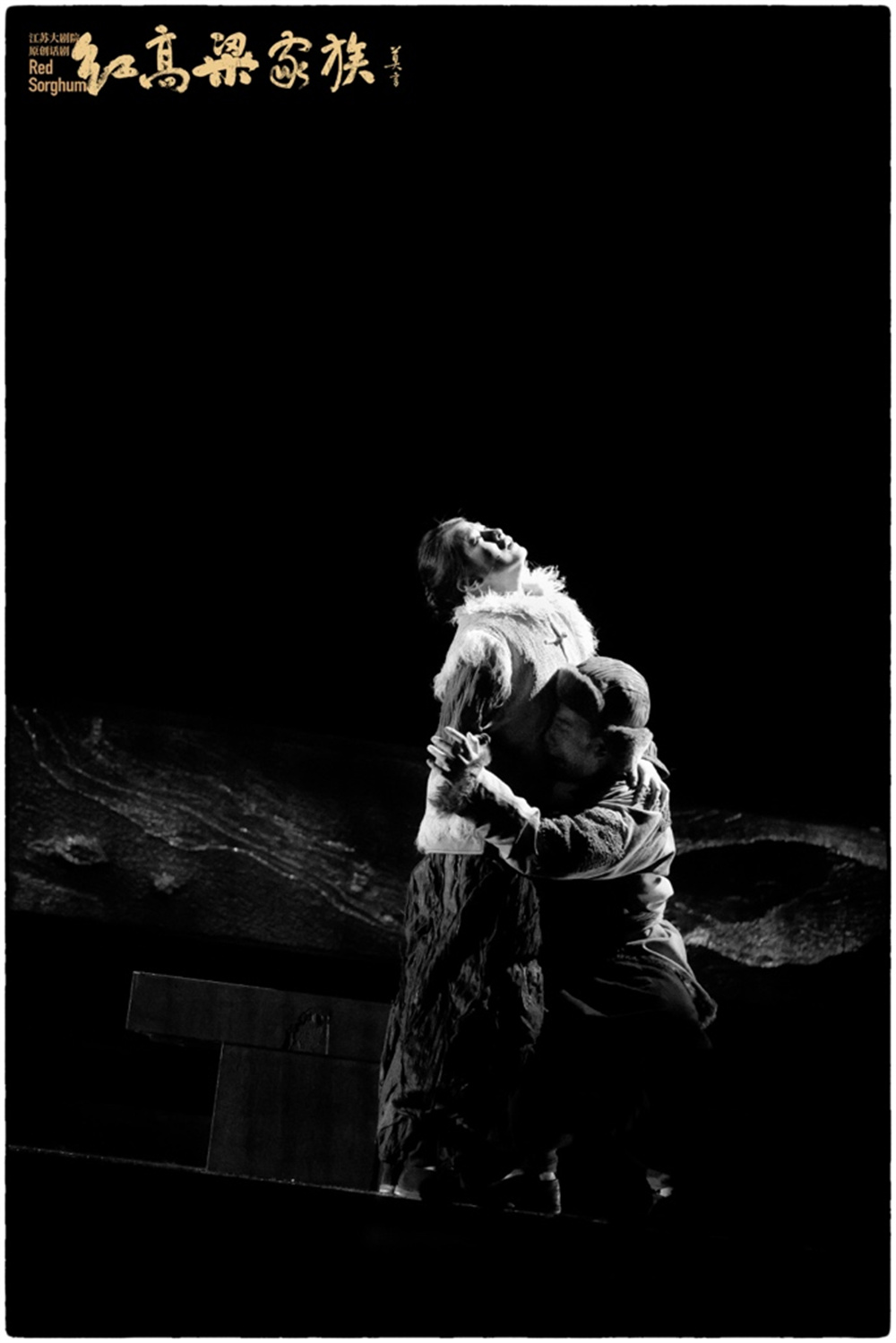

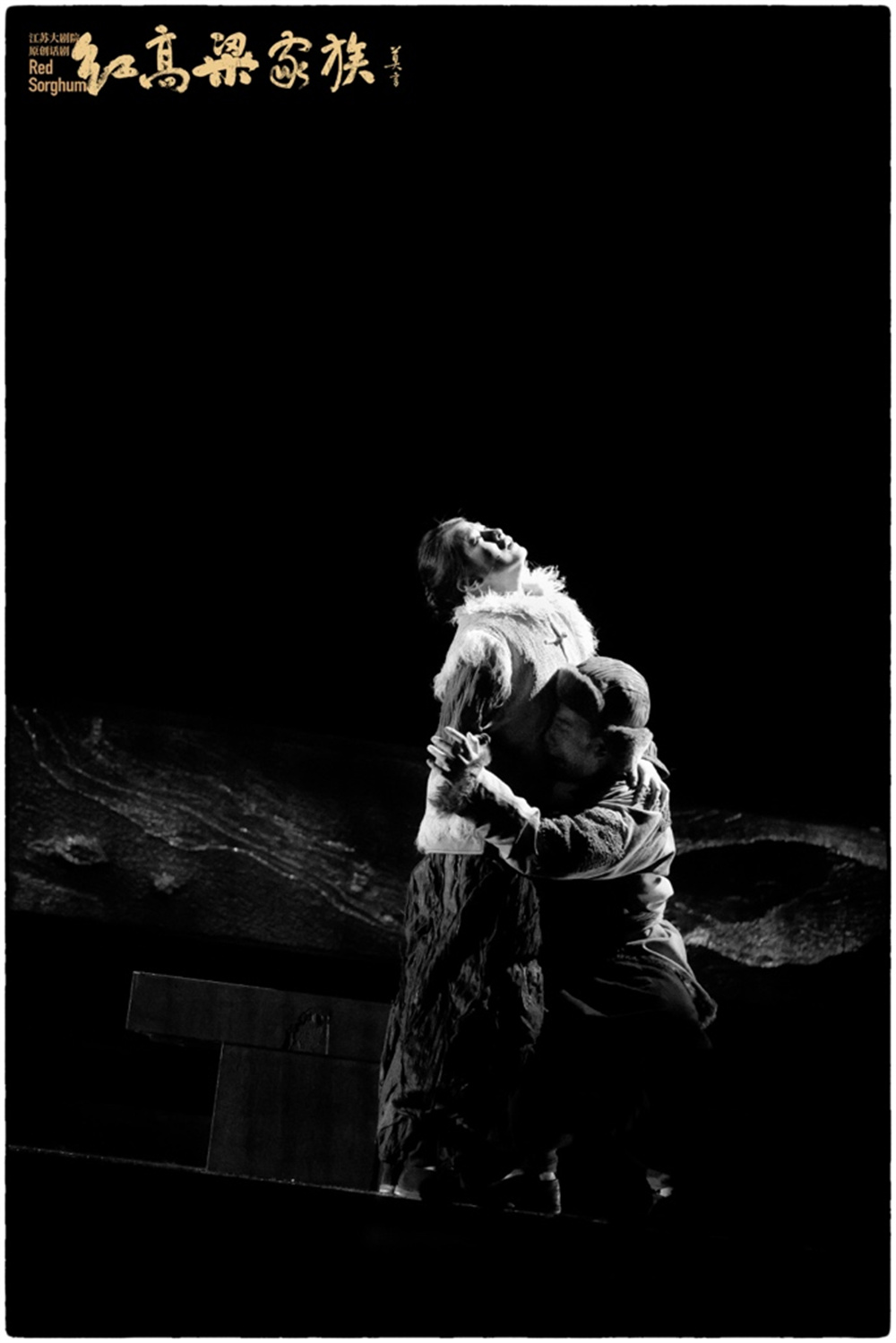

这一天,南京许多作家、批评家、出版人也来到了大剧院。作家苏童感慨:「莫言的小说特别适合改编成舞剧、音乐剧,但改成话剧非常难。这部话剧是用超强的感染力和张力打动我们,我们都被打动了。」 《红高粱家族》剧照。

这一场「红高粱」,有「家族」了

1985年,30岁的莫言在解放军艺术学院文学系学习时完成了《红高粱家族》的第一章《红高粱》。小说在1986年第三期《人民文学》头条发表,引起巨大轰动。接下来,莫言又一鼓作气完成了《高粱酒》《高粱殡》《狗道》《奇死》,五章组成《红高粱家族》,成就了莫言的第一部长篇小说。1987年,《红高粱家族》正式出版,至今已有35年。

在图书出版的第二年,改编自小说的电影《红高粱》也诞生了。1988年,那是一个足以载入中国电影史的年份,《红高粱》获得了第38届西柏林国际电影节金熊奖,这是中国电影在国际电影节上获得的第一个大奖,也让张艺谋一举成名。从此,九儿、余占鳌、罗汉大叔家喻户晓,深入人心,一曲「妹妹你大胆地往前走」广为流传,不绝于耳,就是深夜走在大马路上也能听到有人在唱。

但值得一提的是,电影《红高粱》在内容呈现上集中于《红高粱家族》的前两章,也就是《红高粱》和《高粱酒》。由于时间的问题或者表现的难度,小说本身还有许多丰富的人物与意象没能在之前的影视作品或戏曲舞台中得以呈现。正因如此,话剧版《红高粱家族》的第一场叙事「抬棺」就让原著党颇为惊喜,那是《高粱殡》里的一幕,交代的是「我爷爷」余占鳌的前史。

接下来,话剧按编年顺序一一呈现了「颠轿」「野合」「认爹」「酿酒」等故事情节,除了观众熟悉的九儿、余占鳌、罗汉大叔、豆官,「二奶奶」恋儿、「三奶奶」刘氏、「我母亲」倩儿也悉数登场。此前极少被演绎出来的小说精华在话剧里得以呈现,比如《红高粱》里九儿死时的独白、《高粱酒》里余占鳌的「七点梅花枪」复仇、《高粱殡》里余占鳌和黑眼的决斗、《奇死》里恋儿的受辱与发狂、《狗道》里人与狗之间的搏斗……话剧最后以《狗道》中悲喜交加的一幕「留种」收尾,自此《红高粱家族》里的五个篇章皆有呈现,也难怪有观众说:「这是真正的『红高粱家族』,不只有『红高粱』,还有『家族』。」

莫言特别说道:「这次话剧把《狗道》这部分很好地演绎出来,对我来讲是很震撼的。尽管我笔下的狗要比舞台上的狗多得多,起码有几百条,但舞台上这三条狗具有了超现实的象征意义,通过演员的演绎和制作团队的匠心表达出来。我想它们也会给剧评家带来很多新的话题。」

高粱地里的精魂:大地雄心和不屈

莫言不止一次透露过,《红高粱家族》源自一个发生在他所住村庄的邻村的真实故事:先是游击队在胶莱河桥头上打了一场伏击战,消灭了日本兵一个小队,烧毁了三辆军车。这在当时可是了不起的胜利。过了几天,日本军队回来报复,把那个村庄的老百姓杀了一百多口,村子里的房屋全部烧毁。

在写第一章《红高粱》时,他还是个刚刚30岁的年轻人,遥想当年种种画面——祖先们为了捍卫国家和民族的尊严,在外敌入侵时抛头颅洒热血,以巨大的牺牲赢得了抗日战争的胜利——莫言激情澎湃,很快就把《红高粱》写了出来。

小说面世后,不少批评家将它视为战争小说,但莫言在写作中并无意于战争叙事,而是想记录下长辈们告诉他的这件往事。他最想写的,其实是乱世之下人类命运的变化、感情的变化、人性的变化。

也因此,话剧版《红高粱家族》尤为难得的一点是尽可能演绎出了小说中人在命运流变下的复杂性和多面性——比如花脖子、余大牙、黑眼这些高密东北乡的汉子,他们既「混蛋」,又「有种」,他们死有余辜,却也有著震撼人心的英雄气概——这本身也是莫言小说的一个特点,笔下人物有欲,有爱,有恶,有善,从没有谁是绝对的好人,也没有谁是绝对的坏人,所有人都是有血有肉的生命体,在突然来临的命运面前,像高粱一般随风摇曳,十足卑微又十足坚韧。

我们完全可以说,高粱是莫言小说里不屈的精魂。面对外界与内心的动荡,不屈的人们坚持著,反抗著。话剧版《红高粱家族》总叙事、编剧、导演牟森表示,这一版《红高粱家族》是有层次变化的,它先是一个人的故事,讲余占整从二十岁到四十多岁不断的被击溃、被毁灭,以及不屈服;它又是一家人的故事,有关余占整与他生命中的三个女人,有关他们的后代;它还是一群人的故事,面对异族入侵者,高粱地上的男人和女人殊死反抗,流血牺牲;它更是一个地方的故事,高密东北乡,爱情自由,劳动茁壮,四季轮回,万物生长。

「通过多次围读,我们发现原著小说还有很多未被之前改编穷尽的部分。」牟森告诉澎湃新闻记者,如果说电影版是诗和散文,电视剧版是传奇,话剧版则是史诗——生生不息的人民史诗和坚韧不拔的人类图景。他从原著中发现了可以说是话剧唯一的开头和唯一的结尾:《高粱殡》中的「抬棺」和《狗道》中的「留种」,由此确定了全剧的编年史结构和精神灵魂:大地雄心和不屈。

用颂歌、赞歌、挽歌,呈现这片土地上的一切

在某种意义上,颜色也是人们理解《红高粱家族》的一把钥匙。

莫言曾评价张艺谋执导的《红高粱》特别注重色彩,把色彩当作很重要的元素融入电影,而红色在原小说里也作为非常重要的形象出现:「我当年写小说的时候,实际上是把高粱当成了一个人物写的,红高粱不仅仅是一种植物,而且是一种象征。小说中浓烈的红色,实际上也是在表达一种理念的东西。如果仅仅叫『高粱』,肯定没有那么大的感染力。叫『红高粱』,用了那么多笔墨描述红色,写了各种各样的红色,营造了特别强烈的氛围。」

到了话剧版《红高粱家族》,配合著光线,红色、绿色、白色、黑色在舞台中爆发出强大的力量。仅以「红色」而言,酿高粱酒时的「红」、罗汉大叔被剥皮时的「红」、枪林弹雨中的「红」,它们红得各种各样,红得触目惊心,红得让人不得不惊叹于生命的浓烈与悲壮。

「从服装到道具、灯光、人物设定,颜色背后都别有意味。」牟森向澎湃新闻记者透露,「比如余占鳌,我们给他设定了两口吐血。一口在他二十出头,拼劲抬棺,那时他战胜了自己;一口在他人到中年,抵抗敌人,那时他身处被击溃的边缘。这两口鲜红的血构成了一个人的一生。」

而在人物处境与人物关系的呈现上,不同的颜色也有著不同的隐喻。以「我爷爷」余占鳌的三次亲密关系来说,一次和「我奶奶」九儿,一次和「二奶奶」恋儿,一次和「三奶奶」刘氏,它们在话剧中分别以「绿」「红」「白」得以呈现:绿,是高粱地的爱和美;红,是酒坊里的欲和乐;白,则是「死」的世界里「生」的印证。

「颜色里有我们的叙事结构。」牟森说,「绿色象征颂歌,红色象征赞歌,白色象征挽歌,我们希望用颂歌、赞歌、挽歌的方式,来呈现这片土地上的一切。」

好的文学经典改编,精神高度贴合,还有新的发现

在话剧版《红高粱家族》之前,牟森与制片人李东已合作了改编自刘震云同名小说的话剧《一句顶一万句》。李东告诉澎湃新闻记者,文学经典作品的改编一直在业内有相当占比,一是经典已被时间证明,二是优秀的文学作品提供了很好的土壤,能为新的阐释与演绎提供丰富的可能性,「问题在于,如果你选择经典,你从一个样式转到另一个样式,大家会做比较。」

李东认为,改编成功的核心是和原著的精神高度贴合,原著作者最能感受到这一点。「这次创作《红高粱家族》,我们一直要求自己理解原著,就是你可以对具体的情节、人物关系做出改变,但原著的精神内核和气质一定要紧紧贴住。我们当时讲完方案,莫言老师就说他很期待这部话剧,他今天来看首演其实有点像是为一个自己熟悉的东西『揭秘』,他会有一种『陌生的熟悉』和『熟悉的陌生』,这个过程是非常奇妙的。」

在莫言看来,话剧版《红高粱家族》在思想和内容上也有了新的发现,并进而凸显出来:比如人民史诗,大地雄心,现实与历史、想象与真实、正义与邪恶,人与兽……各种矛盾的冲突纠结,最后显示出人性的光辉,正义必将战胜邪恶,最终也显示出我们中华民族能够历尽艰辛而生生不息这样一种强大的生命力。

他再三表示,话剧版《红高粱家族》是剧组集体智慧的结晶,他对此非常感谢。「一部舞台剧要做到完美无缺,这是不可能的。但正因为舞台剧可以在演出过程中不断修改,完善,它具有了一种独特的魅力。过去讲『十年磨一戏』,我想它并不仅仅是剧本创作的过程,也是剧在不断的演出当中反复锤炼,最后变成精品,变成经典。从这个意义来讲,我们的话剧版《红高粱家族》还有提升的空间,希望大家继续努力,争取把它变成一个能够演许多场,许多年的作品。」

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文:罗昕

「高密东北乡无疑是地球上最美丽最丑陋、最超脱最世俗、最圣洁最龌龊、最英雄好汉最王八蛋、最能喝酒最能爱的地方。」8月4日晚,七夕夜,根据莫言同名长篇小说改编的江苏大剧院原创话剧《红高粱家族》在大剧院拉开首演大幕。

尽管《红高粱家族》这部小说有过电影、电视剧,有过舞剧和地方戏曲,但这是它第一次被改编成话剧,也让莫言本人「非常期待」。当晚,作家莫言来到江苏大剧院观看首演。他一走进戏剧厅,全场立即欢呼了起来。

演出全长120分钟,无中场休息。它聚焦原著中「高密东北乡」的编年史结构,从1920年代延绵至1940年代,讲述了一个有关「家族、种族、民族」「不屈、不悔、不息」的故事。演出结束后,莫言上台,开口有些哽咽:「亲爱的观众朋友们,我的心情很激动,刚才在看这个剧的过程当中,流了很多的眼泪,尽管我是原著作者,尽管我知道几乎所有的台词和所有的情节,但是还是被演员们的这种再创造,深深地打动了我的心灵。」 8月4日晚,作家莫言来到江苏大剧院观看话剧《红高粱家族》首演。

这一天,南京许多作家、批评家、出版人也来到了大剧院。作家苏童感慨:「莫言的小说特别适合改编成舞剧、音乐剧,但改成话剧非常难。这部话剧是用超强的感染力和张力打动我们,我们都被打动了。」 《红高粱家族》剧照。

这一场「红高粱」,有「家族」了

1985年,30岁的莫言在解放军艺术学院文学系学习时完成了《红高粱家族》的第一章《红高粱》。小说在1986年第三期《人民文学》头条发表,引起巨大轰动。接下来,莫言又一鼓作气完成了《高粱酒》《高粱殡》《狗道》《奇死》,五章组成《红高粱家族》,成就了莫言的第一部长篇小说。1987年,《红高粱家族》正式出版,至今已有35年。

在图书出版的第二年,改编自小说的电影《红高粱》也诞生了。1988年,那是一个足以载入中国电影史的年份,《红高粱》获得了第38届西柏林国际电影节金熊奖,这是中国电影在国际电影节上获得的第一个大奖,也让张艺谋一举成名。从此,九儿、余占鳌、罗汉大叔家喻户晓,深入人心,一曲「妹妹你大胆地往前走」广为流传,不绝于耳,就是深夜走在大马路上也能听到有人在唱。

但值得一提的是,电影《红高粱》在内容呈现上集中于《红高粱家族》的前两章,也就是《红高粱》和《高粱酒》。由于时间的问题或者表现的难度,小说本身还有许多丰富的人物与意象没能在之前的影视作品或戏曲舞台中得以呈现。正因如此,话剧版《红高粱家族》的第一场叙事「抬棺」就让原著党颇为惊喜,那是《高粱殡》里的一幕,交代的是「我爷爷」余占鳌的前史。

接下来,话剧按编年顺序一一呈现了「颠轿」「野合」「认爹」「酿酒」等故事情节,除了观众熟悉的九儿、余占鳌、罗汉大叔、豆官,「二奶奶」恋儿、「三奶奶」刘氏、「我母亲」倩儿也悉数登场。此前极少被演绎出来的小说精华在话剧里得以呈现,比如《红高粱》里九儿死时的独白、《高粱酒》里余占鳌的「七点梅花枪」复仇、《高粱殡》里余占鳌和黑眼的决斗、《奇死》里恋儿的受辱与发狂、《狗道》里人与狗之间的搏斗……话剧最后以《狗道》中悲喜交加的一幕「留种」收尾,自此《红高粱家族》里的五个篇章皆有呈现,也难怪有观众说:「这是真正的『红高粱家族』,不只有『红高粱』,还有『家族』。」

莫言特别说道:「这次话剧把《狗道》这部分很好地演绎出来,对我来讲是很震撼的。尽管我笔下的狗要比舞台上的狗多得多,起码有几百条,但舞台上这三条狗具有了超现实的象征意义,通过演员的演绎和制作团队的匠心表达出来。我想它们也会给剧评家带来很多新的话题。」

高粱地里的精魂:大地雄心和不屈

莫言不止一次透露过,《红高粱家族》源自一个发生在他所住村庄的邻村的真实故事:先是游击队在胶莱河桥头上打了一场伏击战,消灭了日本兵一个小队,烧毁了三辆军车。这在当时可是了不起的胜利。过了几天,日本军队回来报复,把那个村庄的老百姓杀了一百多口,村子里的房屋全部烧毁。

在写第一章《红高粱》时,他还是个刚刚30岁的年轻人,遥想当年种种画面——祖先们为了捍卫国家和民族的尊严,在外敌入侵时抛头颅洒热血,以巨大的牺牲赢得了抗日战争的胜利——莫言激情澎湃,很快就把《红高粱》写了出来。

小说面世后,不少批评家将它视为战争小说,但莫言在写作中并无意于战争叙事,而是想记录下长辈们告诉他的这件往事。他最想写的,其实是乱世之下人类命运的变化、感情的变化、人性的变化。

也因此,话剧版《红高粱家族》尤为难得的一点是尽可能演绎出了小说中人在命运流变下的复杂性和多面性——比如花脖子、余大牙、黑眼这些高密东北乡的汉子,他们既「混蛋」,又「有种」,他们死有余辜,却也有著震撼人心的英雄气概——这本身也是莫言小说的一个特点,笔下人物有欲,有爱,有恶,有善,从没有谁是绝对的好人,也没有谁是绝对的坏人,所有人都是有血有肉的生命体,在突然来临的命运面前,像高粱一般随风摇曳,十足卑微又十足坚韧。

我们完全可以说,高粱是莫言小说里不屈的精魂。面对外界与内心的动荡,不屈的人们坚持著,反抗著。话剧版《红高粱家族》总叙事、编剧、导演牟森表示,这一版《红高粱家族》是有层次变化的,它先是一个人的故事,讲余占整从二十岁到四十多岁不断的被击溃、被毁灭,以及不屈服;它又是一家人的故事,有关余占整与他生命中的三个女人,有关他们的后代;它还是一群人的故事,面对异族入侵者,高粱地上的男人和女人殊死反抗,流血牺牲;它更是一个地方的故事,高密东北乡,爱情自由,劳动茁壮,四季轮回,万物生长。

「通过多次围读,我们发现原著小说还有很多未被之前改编穷尽的部分。」牟森告诉澎湃新闻记者,如果说电影版是诗和散文,电视剧版是传奇,话剧版则是史诗——生生不息的人民史诗和坚韧不拔的人类图景。他从原著中发现了可以说是话剧唯一的开头和唯一的结尾:《高粱殡》中的「抬棺」和《狗道》中的「留种」,由此确定了全剧的编年史结构和精神灵魂:大地雄心和不屈。

用颂歌、赞歌、挽歌,呈现这片土地上的一切

在某种意义上,颜色也是人们理解《红高粱家族》的一把钥匙。

莫言曾评价张艺谋执导的《红高粱》特别注重色彩,把色彩当作很重要的元素融入电影,而红色在原小说里也作为非常重要的形象出现:「我当年写小说的时候,实际上是把高粱当成了一个人物写的,红高粱不仅仅是一种植物,而且是一种象征。小说中浓烈的红色,实际上也是在表达一种理念的东西。如果仅仅叫『高粱』,肯定没有那么大的感染力。叫『红高粱』,用了那么多笔墨描述红色,写了各种各样的红色,营造了特别强烈的氛围。」

到了话剧版《红高粱家族》,配合著光线,红色、绿色、白色、黑色在舞台中爆发出强大的力量。仅以「红色」而言,酿高粱酒时的「红」、罗汉大叔被剥皮时的「红」、枪林弹雨中的「红」,它们红得各种各样,红得触目惊心,红得让人不得不惊叹于生命的浓烈与悲壮。

「从服装到道具、灯光、人物设定,颜色背后都别有意味。」牟森向澎湃新闻记者透露,「比如余占鳌,我们给他设定了两口吐血。一口在他二十出头,拼劲抬棺,那时他战胜了自己;一口在他人到中年,抵抗敌人,那时他身处被击溃的边缘。这两口鲜红的血构成了一个人的一生。」

而在人物处境与人物关系的呈现上,不同的颜色也有著不同的隐喻。以「我爷爷」余占鳌的三次亲密关系来说,一次和「我奶奶」九儿,一次和「二奶奶」恋儿,一次和「三奶奶」刘氏,它们在话剧中分别以「绿」「红」「白」得以呈现:绿,是高粱地的爱和美;红,是酒坊里的欲和乐;白,则是「死」的世界里「生」的印证。

「颜色里有我们的叙事结构。」牟森说,「绿色象征颂歌,红色象征赞歌,白色象征挽歌,我们希望用颂歌、赞歌、挽歌的方式,来呈现这片土地上的一切。」

好的文学经典改编,精神高度贴合,还有新的发现

在话剧版《红高粱家族》之前,牟森与制片人李东已合作了改编自刘震云同名小说的话剧《一句顶一万句》。李东告诉澎湃新闻记者,文学经典作品的改编一直在业内有相当占比,一是经典已被时间证明,二是优秀的文学作品提供了很好的土壤,能为新的阐释与演绎提供丰富的可能性,「问题在于,如果你选择经典,你从一个样式转到另一个样式,大家会做比较。」

李东认为,改编成功的核心是和原著的精神高度贴合,原著作者最能感受到这一点。「这次创作《红高粱家族》,我们一直要求自己理解原著,就是你可以对具体的情节、人物关系做出改变,但原著的精神内核和气质一定要紧紧贴住。我们当时讲完方案,莫言老师就说他很期待这部话剧,他今天来看首演其实有点像是为一个自己熟悉的东西『揭秘』,他会有一种『陌生的熟悉』和『熟悉的陌生』,这个过程是非常奇妙的。」

在莫言看来,话剧版《红高粱家族》在思想和内容上也有了新的发现,并进而凸显出来:比如人民史诗,大地雄心,现实与历史、想象与真实、正义与邪恶,人与兽……各种矛盾的冲突纠结,最后显示出人性的光辉,正义必将战胜邪恶,最终也显示出我们中华民族能够历尽艰辛而生生不息这样一种强大的生命力。

他再三表示,话剧版《红高粱家族》是剧组集体智慧的结晶,他对此非常感谢。「一部舞台剧要做到完美无缺,这是不可能的。但正因为舞台剧可以在演出过程中不断修改,完善,它具有了一种独特的魅力。过去讲『十年磨一戏』,我想它并不仅仅是剧本创作的过程,也是剧在不断的演出当中反复锤炼,最后变成精品,变成经典。从这个意义来讲,我们的话剧版《红高粱家族》还有提升的空间,希望大家继续努力,争取把它变成一个能够演许多场,许多年的作品。」