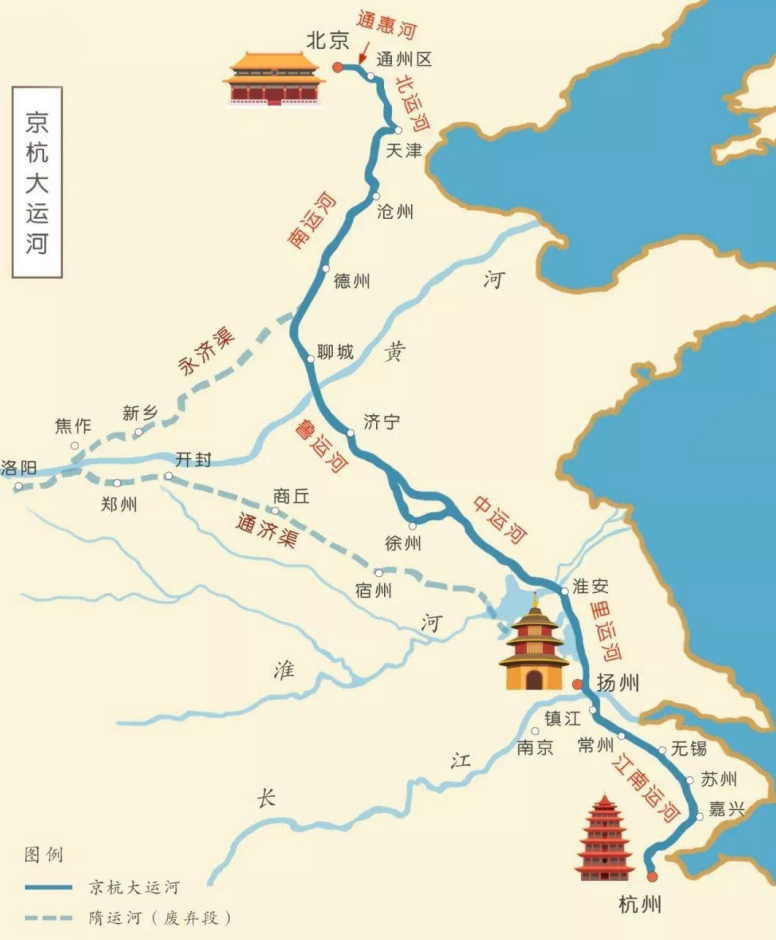

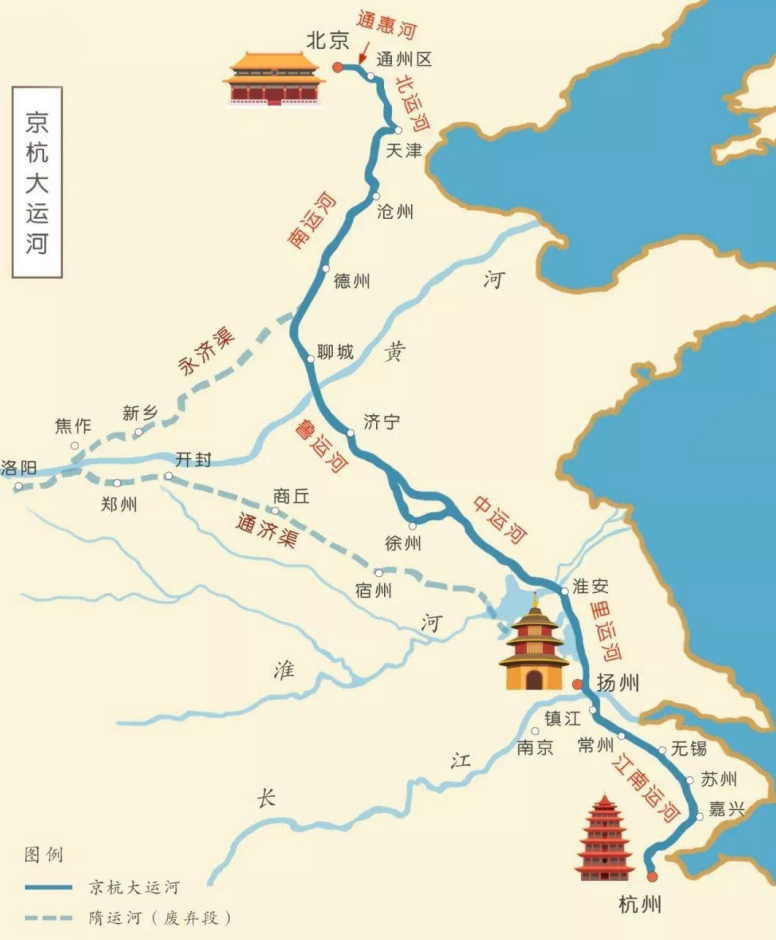

京杭大运河南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),是世界上跨度最大、里程最长、使用时间最久的人工运河,堪称“活著的文化遗产走廊”。大运河历史上是贯通中国南北的大动脉,皇帝乘船巡视,民众靠河谋生,河岸景点密布,极大促进了中国南北经济文化发展与交流。4月28日,京杭大运河迎来一个世纪以来首次全线通水。古运现新貌,千年文脉奔流不息,谱写出运河故事的崭新篇章。

文|香港 张瑞威

“黄河是败家子,运粮河是养家的聚宝盆。”据说这曾是民间流行的谚语。黄河是天然河流,数千年来孕育著中国的文化,却又出现过无数次的泛滥。京杭大运河则是明清两朝开凿的人工河流,承载著当年的大一统盛世。

隋朝是中国第一个

大规模兴建运河的王朝

中国政治分久必合,但在缺乏现代科技的古代,要管理一个庞大的帝国谈何容易。于是,隋朝皇帝将超过十万的军队常驻位于关中地区的首都大兴(今西安),君主明白,只要京师稳定,帝国便有重心,也可以随时调遣可靠的军队处理地方的叛乱。问题是,这居住在京畿一带的军人、官员和皇族的粮食从何而来?大兴位处陕西,本地粮食生产绝不可能解决这个问题。

隋朝政府想到一个办法,就是利用人工河流把大兴与农业富饶的江南连接起来,那么便可将从江南征收得来的谷物源源不绝地输送到首都,这亦是历史学者所说的“以东南财富,养西北甲兵”的由来。这种从地方运输到中央的粮食,被称为“漕粮”。

不过,开凿运河是庞大工程,除了挖掘河道,还要建筑引水道,把天然河道的水引入运河。由于工程浩大,隋朝政府只能一段一段兴建,由开国君主隋文帝开始,到第二任君主隋炀帝才完成。这条从余杭(今杭州)到大兴的运河,贯穿了长江和淮河,到达了黄河南岸的洛阳和大兴。运河建成后,隋炀帝非常高兴,据说他曾三次乘坐龙船,从大兴出游至江都(今扬州)。隋炀帝也利用运河,运输军队和物资去支持他的战争。公元608年(大业四年),他为了远征高丽,建筑了往北伸展的永济渠,穿越了黄河,到达北方的涿郡。

隋朝是中国第一个大规模兴建运河的王朝。虽然隋炀帝常被后人批评劳民伤财,甚至认为那是促成隋朝速亡的原因,但他却向后世君主示范了如何利用运河作为维持大一统政权的工具。

元朝改借近海海运由南至北运送漕粮

1279年(祥兴二年),蒙古人灭南宋,以大都(今北京)作为首都,北京首次成为统一中国的政治中心。忽必烈这个蒙古君主虽来自游牧民族,但定都北京,同样要解决庞大驻军的粮食问题。

开凿运河太劳民伤财了,忽必烈决定利用海洋将江南粮食运送到北京。这在当时是一个大胆的尝试,须知道,中国沿海的近岸捕鱼可能在史前时代已经开始,但是南北两地的长程沿海船运在元初仍是绝无仅有的。1282年(至元十九年),元朝政府找来了朱清和张瑄试办海运。朱张二人曾是活跃于江浙沿海的海盗首领,宋末时归降元朝。显然元朝政府是希望利用二人的丰富航海经验来找出北运漕粮的最快捷航路。当年八月,朱清和张瑄进行了首次试航,利用平底沙船六十艘,共装载著46,000担白米,自太仓州的刘家港出发,沿岸摸索北进。但这首次的由南至北航行并不顺利。特别是当船队到达山东半岛时,正值寒冬,海面结冰,船只受阻,直至春天到临,船队才能继续航行。1283年(至元二十年)三月,船队终于驶达天津海面,但又发现天津内河过于浅窄,船队只好在天津卸下漕粮,仓促南归。这次北航共花了约七个月的时间,经过这一次的试航,江南的水手们掌握了北中国水路的风向和地形。自此,海运成为元代漕运的主流,终元一朝,每年都有超过三百万担来自江浙的漕粮经过海道运到首都北京。

明朝打通运河

奠定中国南北主要交通路线

在1368年(洪武元年)建立明朝的朱元璋,把首都建立在应天府(今南京)内。虽然他要大费周章去营建南京城,却避开了修筑运河的辛劳。南京位于长江下游,定都南京,无疑是将政治中心和经济中心合二为一。

明清大运河的开始,是来自明太祖死后的靖难之变。1398年(洪武三十一年),71岁的朱元璋驾崩,翌年,太孙朱允炆继位,改元建文。建文帝即位的时候,所面临的政治问题是负责镇守北方的诸位皇叔的潜在威胁,建文帝为巩固政权,下令削藩,因而激发了镇守北平的燕王朱棣的谋反,朱棣打著“清君侧、靖国难”的口号,率部队南下,1402年(建文四年)攻入南京,建文帝不知所终,史称“靖难之变”。

靖难之变的结果,是驻守北平的燕王朱棣成为了明朝的新皇帝。他先将首都由南京迁到北平,并将北平府改名顺天府,建立了北京城。又多次以边境不靖为由,向朝臣表示须巡幸北境。1406年(永乐四年),朝廷命令徵调北方各省的民夫,前往北平,在前元的大都附近,修建与南京同一规格的北京宫殿,以备皇帝将来巡幸时作为居住之所。1409年(永乐七年),永乐皇帝朱棣第一次北巡,他车驾至北京新建的宫殿内接见朝臣,同年返回南京。1413年(永乐十一年),永乐皇帝进行第二次北巡,这次在北京住了三年,直到1416年(永乐十四年)才回南京,迁都的意图已经非常明显。永乐皇帝迟迟不迁都,原因除了要重修元朝留下来的宫殿,更加重要的是要兴建一条由杭州至北京的南北大运河。

永乐皇帝是继隋炀帝之后,再次大修运河以改善首都对外交通的君主。他放弃了元朝海运漕粮的办法,日本历史学家星斌夫怀疑此举是避免漕运受到当时沿海海盗的袭击。此说不无道理,从行政的角度来看,监管一条运河,总比监管一望无际的海洋来得容易。不过,修筑运河,并引水灌注,政府所花的成本却远比海上运输高。

永乐年间的运河兴建工程大概可以分为三个部分。第一是尽量利用现有河道,于是由西往东流的黄河成为了中段重要的河道。第二是在山东修建运河,当时负责工程的官员是工部尚书宋礼,他征集民夫30万人,在徐州(黄河)与北方的临清之间挖了一条深一丈三尺、底宽三丈二尺的人工河道,命名“会通河”。工程在1412年(永乐十年)左右完成。第三是在淮安修建清江浦运河。1415年(永乐十三年),永乐皇帝命平江伯陈瑄往湖广(湖南湖北)、江西等处造舟三千艘,试载三百万担大米,由长江运输到北京。不过,陈瑄很快便发现当船只到达淮安后,要走一小段旱路,才可到达黄河。当时的做法是在此段旱路横放树干,再利用人力和畜力将漕船拉到黄河。显然,这个运输方法不单劳累,而且缓慢。陈瑄为改善这段的运输,命人建清江浦运河,以代替这段旱路。

当会通河和清江浦修成后,运漕粮的船队终于可以由杭州,一直向北航行,直至天津。明朝政府在天津建筑许多粮仓,接收长江下游运来的大米,并安排车辆,将粮食源源不绝输入北平。1417年(永乐十五年),永乐皇帝再度北巡,这次他索性留在北京,不再南返了。到1420年(永乐十八年),北京宫殿的修建也告完成,永乐皇帝召皇太子由南京到北京。1421年(永乐十九年)元旦,永乐皇帝正式宣布改北京为京师。

永乐皇帝此举奠定了明清两朝中国南北的主要交通路线。相对于陆路运输,船运更便宜,因此便利了江南和华北的经济和文化交流。虽然修建大运河的初衷是政治原因,但每年七千艘以上的漕船在春夏之间驶过这条大运河,商人也乘机搭载商品,这对沿岸城市的商品经济产生巨大的效益。

清朝得益于运河造就了康雍乾盛世

永乐之后,南北大运河改善工程的主要方针就是避开黄河。当时用作运道的黄河是清口(清江浦北面终点)至徐州(会通河南面起点)约三百里的一段,那是黄河的主流。黄河从西流下,水势极大,近徐州一带河床有许多尖石,造成漩涡。漕船在此段黄河逆水行舟,经常有覆舟之难。于是,从明代到清代,政府一直增建运河,包括了1567年(隆庆元年)的南阳新河、1605年(万历三十三年)的泇河、1623年(天启三年)的通济新河和1686年(康熙二十五年)的中河。

经过接近三个世纪的努力,跨越五个省份的全长1,700公里南北大运河终于完成。除了清口这个黄河和运河的交接点之外,南北大运河已经大致上摆脱了黄河的影响,将南方数以百万担的漕粮源源不绝运送到北京,造就了清朝康雍乾盛世,以及江南的经济繁荣。但是黄河对运河的威胁仍然存在,1855年(咸丰五年)黄河决口改道,冲毁多处大运河的堤坝,再将大量的泥沙带入大运河,大运河这个“聚宝盆”遭到破坏。19世纪中叶以后,中国面临严重内忧外患,京杭大运河这条曾经的“南北大动脉”损毁严重直至被废弃,曾经承载的功能逐渐消失。近年来,大运河重新得到重视与保护。4月28日,京杭大运河全线通水,这是百年来京杭大运河首次全线贯通,多处曾断流几十年的河段恢复了往日生机,再次润泽了两岸百姓。

(作者系香港中文大学历史系系主任、教授)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

京杭大运河南起余杭(今杭州),北到涿郡(今北京),是世界上跨度最大、里程最长、使用时间最久的人工运河,堪称“活著的文化遗产走廊”。大运河历史上是贯通中国南北的大动脉,皇帝乘船巡视,民众靠河谋生,河岸景点密布,极大促进了中国南北经济文化发展与交流。4月28日,京杭大运河迎来一个世纪以来首次全线通水。古运现新貌,千年文脉奔流不息,谱写出运河故事的崭新篇章。

文|香港 张瑞威

“黄河是败家子,运粮河是养家的聚宝盆。”据说这曾是民间流行的谚语。黄河是天然河流,数千年来孕育著中国的文化,却又出现过无数次的泛滥。京杭大运河则是明清两朝开凿的人工河流,承载著当年的大一统盛世。

隋朝是中国第一个

大规模兴建运河的王朝

中国政治分久必合,但在缺乏现代科技的古代,要管理一个庞大的帝国谈何容易。于是,隋朝皇帝将超过十万的军队常驻位于关中地区的首都大兴(今西安),君主明白,只要京师稳定,帝国便有重心,也可以随时调遣可靠的军队处理地方的叛乱。问题是,这居住在京畿一带的军人、官员和皇族的粮食从何而来?大兴位处陕西,本地粮食生产绝不可能解决这个问题。

隋朝政府想到一个办法,就是利用人工河流把大兴与农业富饶的江南连接起来,那么便可将从江南征收得来的谷物源源不绝地输送到首都,这亦是历史学者所说的“以东南财富,养西北甲兵”的由来。这种从地方运输到中央的粮食,被称为“漕粮”。

不过,开凿运河是庞大工程,除了挖掘河道,还要建筑引水道,把天然河道的水引入运河。由于工程浩大,隋朝政府只能一段一段兴建,由开国君主隋文帝开始,到第二任君主隋炀帝才完成。这条从余杭(今杭州)到大兴的运河,贯穿了长江和淮河,到达了黄河南岸的洛阳和大兴。运河建成后,隋炀帝非常高兴,据说他曾三次乘坐龙船,从大兴出游至江都(今扬州)。隋炀帝也利用运河,运输军队和物资去支持他的战争。公元608年(大业四年),他为了远征高丽,建筑了往北伸展的永济渠,穿越了黄河,到达北方的涿郡。

隋朝是中国第一个大规模兴建运河的王朝。虽然隋炀帝常被后人批评劳民伤财,甚至认为那是促成隋朝速亡的原因,但他却向后世君主示范了如何利用运河作为维持大一统政权的工具。

元朝改借近海海运由南至北运送漕粮

1279年(祥兴二年),蒙古人灭南宋,以大都(今北京)作为首都,北京首次成为统一中国的政治中心。忽必烈这个蒙古君主虽来自游牧民族,但定都北京,同样要解决庞大驻军的粮食问题。

开凿运河太劳民伤财了,忽必烈决定利用海洋将江南粮食运送到北京。这在当时是一个大胆的尝试,须知道,中国沿海的近岸捕鱼可能在史前时代已经开始,但是南北两地的长程沿海船运在元初仍是绝无仅有的。1282年(至元十九年),元朝政府找来了朱清和张瑄试办海运。朱张二人曾是活跃于江浙沿海的海盗首领,宋末时归降元朝。显然元朝政府是希望利用二人的丰富航海经验来找出北运漕粮的最快捷航路。当年八月,朱清和张瑄进行了首次试航,利用平底沙船六十艘,共装载著46,000担白米,自太仓州的刘家港出发,沿岸摸索北进。但这首次的由南至北航行并不顺利。特别是当船队到达山东半岛时,正值寒冬,海面结冰,船只受阻,直至春天到临,船队才能继续航行。1283年(至元二十年)三月,船队终于驶达天津海面,但又发现天津内河过于浅窄,船队只好在天津卸下漕粮,仓促南归。这次北航共花了约七个月的时间,经过这一次的试航,江南的水手们掌握了北中国水路的风向和地形。自此,海运成为元代漕运的主流,终元一朝,每年都有超过三百万担来自江浙的漕粮经过海道运到首都北京。

明朝打通运河

奠定中国南北主要交通路线

在1368年(洪武元年)建立明朝的朱元璋,把首都建立在应天府(今南京)内。虽然他要大费周章去营建南京城,却避开了修筑运河的辛劳。南京位于长江下游,定都南京,无疑是将政治中心和经济中心合二为一。

明清大运河的开始,是来自明太祖死后的靖难之变。1398年(洪武三十一年),71岁的朱元璋驾崩,翌年,太孙朱允炆继位,改元建文。建文帝即位的时候,所面临的政治问题是负责镇守北方的诸位皇叔的潜在威胁,建文帝为巩固政权,下令削藩,因而激发了镇守北平的燕王朱棣的谋反,朱棣打著“清君侧、靖国难”的口号,率部队南下,1402年(建文四年)攻入南京,建文帝不知所终,史称“靖难之变”。

靖难之变的结果,是驻守北平的燕王朱棣成为了明朝的新皇帝。他先将首都由南京迁到北平,并将北平府改名顺天府,建立了北京城。又多次以边境不靖为由,向朝臣表示须巡幸北境。1406年(永乐四年),朝廷命令徵调北方各省的民夫,前往北平,在前元的大都附近,修建与南京同一规格的北京宫殿,以备皇帝将来巡幸时作为居住之所。1409年(永乐七年),永乐皇帝朱棣第一次北巡,他车驾至北京新建的宫殿内接见朝臣,同年返回南京。1413年(永乐十一年),永乐皇帝进行第二次北巡,这次在北京住了三年,直到1416年(永乐十四年)才回南京,迁都的意图已经非常明显。永乐皇帝迟迟不迁都,原因除了要重修元朝留下来的宫殿,更加重要的是要兴建一条由杭州至北京的南北大运河。

永乐皇帝是继隋炀帝之后,再次大修运河以改善首都对外交通的君主。他放弃了元朝海运漕粮的办法,日本历史学家星斌夫怀疑此举是避免漕运受到当时沿海海盗的袭击。此说不无道理,从行政的角度来看,监管一条运河,总比监管一望无际的海洋来得容易。不过,修筑运河,并引水灌注,政府所花的成本却远比海上运输高。

永乐年间的运河兴建工程大概可以分为三个部分。第一是尽量利用现有河道,于是由西往东流的黄河成为了中段重要的河道。第二是在山东修建运河,当时负责工程的官员是工部尚书宋礼,他征集民夫30万人,在徐州(黄河)与北方的临清之间挖了一条深一丈三尺、底宽三丈二尺的人工河道,命名“会通河”。工程在1412年(永乐十年)左右完成。第三是在淮安修建清江浦运河。1415年(永乐十三年),永乐皇帝命平江伯陈瑄往湖广(湖南湖北)、江西等处造舟三千艘,试载三百万担大米,由长江运输到北京。不过,陈瑄很快便发现当船只到达淮安后,要走一小段旱路,才可到达黄河。当时的做法是在此段旱路横放树干,再利用人力和畜力将漕船拉到黄河。显然,这个运输方法不单劳累,而且缓慢。陈瑄为改善这段的运输,命人建清江浦运河,以代替这段旱路。

当会通河和清江浦修成后,运漕粮的船队终于可以由杭州,一直向北航行,直至天津。明朝政府在天津建筑许多粮仓,接收长江下游运来的大米,并安排车辆,将粮食源源不绝输入北平。1417年(永乐十五年),永乐皇帝再度北巡,这次他索性留在北京,不再南返了。到1420年(永乐十八年),北京宫殿的修建也告完成,永乐皇帝召皇太子由南京到北京。1421年(永乐十九年)元旦,永乐皇帝正式宣布改北京为京师。

永乐皇帝此举奠定了明清两朝中国南北的主要交通路线。相对于陆路运输,船运更便宜,因此便利了江南和华北的经济和文化交流。虽然修建大运河的初衷是政治原因,但每年七千艘以上的漕船在春夏之间驶过这条大运河,商人也乘机搭载商品,这对沿岸城市的商品经济产生巨大的效益。

清朝得益于运河造就了康雍乾盛世

永乐之后,南北大运河改善工程的主要方针就是避开黄河。当时用作运道的黄河是清口(清江浦北面终点)至徐州(会通河南面起点)约三百里的一段,那是黄河的主流。黄河从西流下,水势极大,近徐州一带河床有许多尖石,造成漩涡。漕船在此段黄河逆水行舟,经常有覆舟之难。于是,从明代到清代,政府一直增建运河,包括了1567年(隆庆元年)的南阳新河、1605年(万历三十三年)的泇河、1623年(天启三年)的通济新河和1686年(康熙二十五年)的中河。

经过接近三个世纪的努力,跨越五个省份的全长1,700公里南北大运河终于完成。除了清口这个黄河和运河的交接点之外,南北大运河已经大致上摆脱了黄河的影响,将南方数以百万担的漕粮源源不绝运送到北京,造就了清朝康雍乾盛世,以及江南的经济繁荣。但是黄河对运河的威胁仍然存在,1855年(咸丰五年)黄河决口改道,冲毁多处大运河的堤坝,再将大量的泥沙带入大运河,大运河这个“聚宝盆”遭到破坏。19世纪中叶以后,中国面临严重内忧外患,京杭大运河这条曾经的“南北大动脉”损毁严重直至被废弃,曾经承载的功能逐渐消失。近年来,大运河重新得到重视与保护。4月28日,京杭大运河全线通水,这是百年来京杭大运河首次全线贯通,多处曾断流几十年的河段恢复了往日生机,再次润泽了两岸百姓。

(作者系香港中文大学历史系系主任、教授)