文|王春新

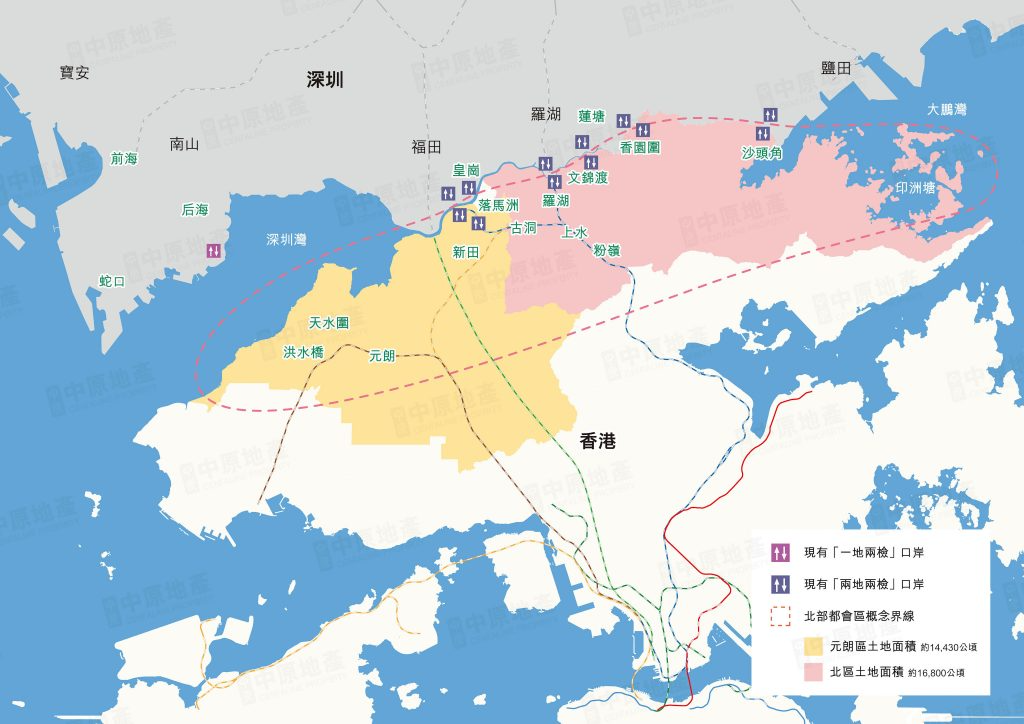

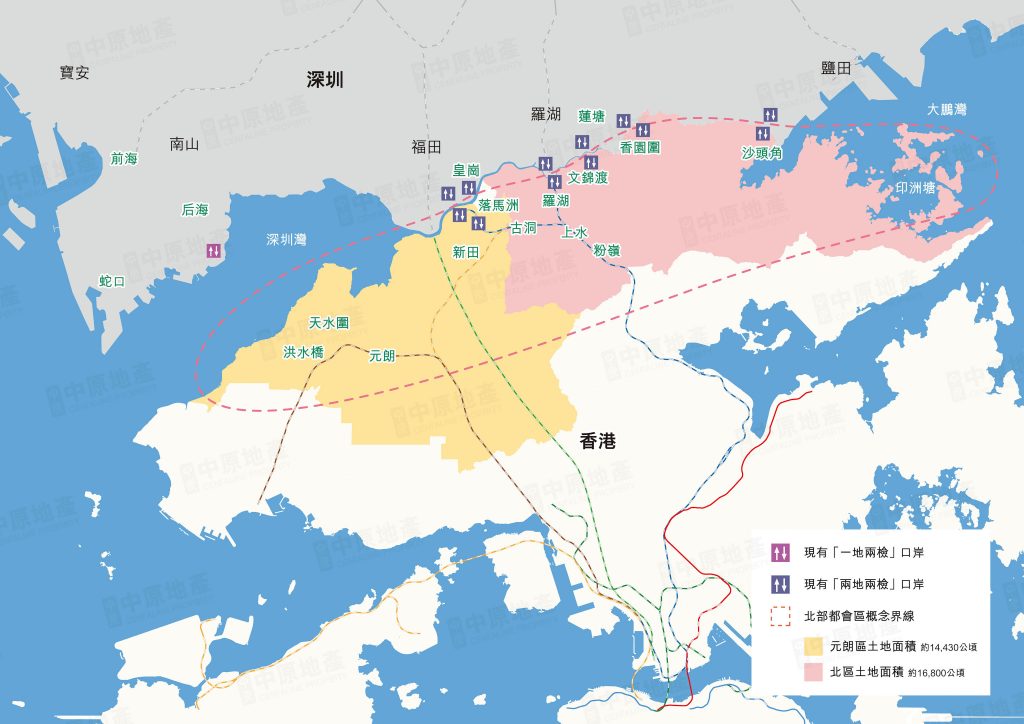

北部都会区规划一经提出,就得到海内外的广泛关注,也带来巨大的想像空间。近日候任行政长官李家超在政纲介绍会上,提出会以北部都会区成为新的发展引擎,将成立部门专责就其规划和发展作全盘考虑,说明这一超级项目即将启动。

我们认为,落实好北部都会区规划,首先需要赋与其适切的发展定位和核心内涵。考虑到内外情势、国家所需、湾区使命和香港所长,应把北部都会区转型提升为粤港澳大湾区高质量发展试验区,助力国家和大湾区建设高质量发展高地,推动香港更好地融入国家发展大局,加快本港向创新型经济转型。

一、国家所需与香港首责

首先应当看到,高质量发展是现阶段最为重要、关系到现代化建设全域的国家所需。在全国层面,国家“十四五”规划把高质量发展作为主题,这是根据我国发展阶段、发展环境、发展条件不断演变作出的科学判断,现已转化为许多实实在在的策略和行动,包括国家即将推出科技体制改革三年行动方案、制定实施基础研究十年规划、启动一批产业基础再造工程项目以提升制造业核心竞争力、加快数字化改造以促进传统产业升级等等。金融支持高质量发展的力度不断加大,近年来科研技术贷款劲增29%;国家财政部也正在构建有利于高质量发展的现代财税体系。在上述系列行动中,制定实施基础研究十年规划、重点布局一批基础科学研究中心是重中之重,是创新作为高质量发展第一动力的重要支撑。

在地方层面,为了支持高质量发展,国家“十四五”规划支持上海、北京和粤港澳大湾区等三地形成国际科技创新中心,建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥等四个综合性国家科学中心,同时支持有条件的地方建设区域科技创新中心。从这里可以看到,不论是形成最高级别的国际科技创新中心,还是次一级的综合性国家科学中心,粤港澳大湾区都名列其中,在科创方面担当着最重要的角色。

为落实国家“十四五”规划的要求,近年来广东省坚持创新核心地位,立足科技自立自强,加快建设更高水平的科创强省;力争通过持续实施重点领域研发计划,协助全省突破一批关键核心技术;重点围绕产业链布局创新链,带动全省逾六万家高新技术企业协同创新;同时积极推进战略性新兴产业集群建设,使之成为产业高质量发展的典范。这些行动,大大增强了广东高质量发展的能量,2021年广东区域创新综合能力继续领跑全国,拥有高新技术企业约6万家,高新技术产品产值8.7万亿元,专利授权总量、有效发明专利量和PCT国际专利申请量分别达到87.2万件、10.3万件和2.6万件,均居全国首位;战略性新产业增势良好,其中集成电路大湾区国际科创中心更跻身全球科创集群前十名。深圳战略性新兴产业增加值高达1.2万亿元,占本地生产总值约四成,居全国各大中城市首位。

但也要看到,不论是在国家层面,还是在广东层面,在基础研究等领域都存在一些短板,尤其是在化合物半导体和材料科学领域。国家大力推动基础研究正是为了补足基础研究的短板;广东省近期制定科技创新“十四五”规划,提出将实施“科技创新十大重点行动计划”,同时把基础研究经费投入占研发经费比重提升至10%,也是为了补齐广东长期以来基础研究投入偏低、原始创新能力不强的短板。华为现今已成为全球资讯产业的领先企业,其创办人任正非始终保持着如履薄冰的危机感,认为公司不能目光短浅,只追求实用主义,而是需要更多的理论突破,因而把超过15%的研发经费投入到基础研究上,主要标志是华为2011年整合成立的“2012实验室”,2021年全部研发费用高达1,427 亿元。

基础研究正好是香港的强项。本港拥有高水平的大学和研究机构,基础研究处于全球顶尖水平,有五大高校进入世界100强,成就卓越,蜚声国际,拥有丰富的科技资源,目前共有72个学科排在全球头50名以内,在生物医学、神经科学、基因组学、疫苗技术、干细胞技术、中医药、人工智慧、计算科学与资讯技术、智慧城市等方面一直走在全球前端,在发展物联网、大资料分析云计算、资讯和风险管理、网络保安等方面也有较大优势,加上高度开放和国际化的科研体系、世界级的金融服务业,以及国际一流的营商环境,便于引进全球科技人才,从而为香港把北部都会区提升为大湾区高质量发展试验区提供了主要条件。更重要的是,国家“十四五”规划明确提出支持香港巩固提升竞争优势,建设国际创新科技中心,深化内地与香港经贸、科创合作关系,高质量建设粤港澳大湾区,这些都为香港打造大湾区高质量发展试验区提供了重要依据和根本动力。由此可见,助力国家和大湾区高质量发展,是新时代香港的首要责任,香港必须发挥优势,勇担重任,推动大湾区成为高质量发展的高地。

必须了解,香港要成为大湾区乃至国家高质量发展的重要支点,光靠现有这些基础和条件还远远不够,不但需要进一步加强基础研究能力,争取在部份基础研究领域走在世界前行,还要瞄准正在迎面扑来的第四次科技革命的总体趋势和核心内涵,以及西方国家对中国科技制裁的清单内容,深入开展科技运用研究和产品开发的各种试验,为大湾区乃至全国战略性新兴产业的崛起提供支援。

二、具体内容及策略行动

按照我们提出的“北创科、中金融、南商贸”的城市新发展布局,吸收美国矽谷、台湾新竹工业园和新加坡科技园等的成功经验,把整个北部都会区重新规划,转型提升为大湾区高质量发展试验区。主要内容和行动可包括:

(一)打造世界级创科产业城

把北部都会区提升为大湾区高质量发展试验区的首要策略行动,是在香港新界西北部元朗海滨地带,全力打造一个总面积约3,000公顷、以在地自创模式为主导的世界级创科平台——“香港国际创科产业城”,同时也是可媲美港九、以创科产业为主流的海滨新城:

一是把流浮山片区全面列入开发范围。流浮山片区位于元朗最西端,包括流浮山坑口村、上百泥、下百泥、沙江庙村、虎草村、沙桥上湾村、深湾路和灰业街,总面积约12平方公里,是面向深圳湾的狭长地带,港深西部通道从中间穿过,风景秀丽,与深圳蛇口隔海相望。目前除了做旅游点和饮食外,基本上是未开发地区,开发潜力很大。

二是在元朗西部沿海地带(即流浮区片区沿海)启动填海工程,填出约18平方公里土地,发展成为元朗西海滨片区。这部分沿海地带为浅水区,主要为流浮山蚝田,有不少港深居民(深圳居民约占七成)在海里放排养蚝,但经济价值并不高。根据特区政府环保署提供的资料,本港西部后海湾一带有明显的河口特性,海水被河水冲淡,盐度偏低,水层一般较浅(平均水深为4至10米)而水质混浊(沉积物含量高而透明度低),并带有大量沙泥,尤其是后海湾往南海域生态价值不高。元朗西部属香港管理的海域面积约有60平方公里,填出18平方公里,只占海域面积的三成,且已远离后海湾保护区,对整体环境影响不大。

三是把上述两个片区连为一体,大手笔规划建设一个超大型的、以在地自创模式为主的世界级创科基地——“香港国际创科产业城”,实行有利于创新科技产业发展的各项新政策,包括引进高级人才、特别住房供应、特区政府资金支援,以及税收优惠等。这个创科产业基地的总面积是明日大屿计划首阶段工程的三倍,也是深圳前海首期开发面积的两倍,如果与政府现在计划开发的古洞北和新界北区接合起来,足以打造媲美港九的新城市和海滨新城,从而成为北部都会区的一大亮点。它与深圳蛇口和前海等新城区隔岸呼应,过桥即达。未来还可把特区政府总部从中环搬到元朗海滨新区,以带动这一新区的发展,并与深圳形成“一都两区”的全球都会新格局,成为二十一世纪大湾区的新地标。

(二)设立“香港国际高教城”

把北部都会区提升为大湾区高质量发展试验区的第二项策略行动,是在北部都会区寻找合适地点(如“香港国际创科产业城”附近或沙头角),设立一个总面积10-15平方公里的大学园——“香港国际高教城”,吸引世界各国和中国内地的著名大学(尤其是工学院)来高教园开设分校;香港八大高校也要在高教园设立分校,培养香港未来发展所需要的各类专才。大学城学生总人数可达30-50万人。此举之目的是将香港发展为国际高等教育之都,为打造香港为国际科技中心提供基础研究等方面的支援,同时全力配合国家创新驱动战略,推动香港创科产业快速崛起。

(三)建设现代中医药城

把北部都会区提升为大湾区高质量发展试验区的第三项策略行动,是建设集中医药研发、生产和医疗服务于一体的现代中医药城。中医是中华民族的传统医学,发展中医药是复兴民族文化的一件大事,香港拥有众多有利条件,应担负起这一神圣使命。对此,可考虑在香港北部都会区寻找合适地点,建设现代中医药城,主要项目包括:

(1)设立一个现代化中医院——“亚洲中医院”,总规模要大大超越正在筹建的香港中医医院。

(2)筹建一家高水平的香港中医药大学或香港中医药科学院,深入开展中医药研究,为打造香港现代中医药中心提供支撑。

(3)设立中医药产业基地,专门生产类似于救心丸的高端中药产品,或作为中药产品的试验及开发基地,并以香港制造的品牌销往世界各地。

上述三大不同功能的策略行动可以互相配合,相互促进,加上正在推进中的“港深创新与科技园”、新规划的“新田科学城”,未来香港大湾区高质量发展试验区将形成一区多城/园的高品质发展试验区布局。

当然,创新驱动虽是高质量发展的重点内容,但并非全部,协调、绿色、开放、共用也是高质量发展的基本内涵,都需要在未来北部都会区建设中全面体现这些要求,使之在大湾区建设中真正发挥先行示范作用。

三、制定规划和深化合作

为了更好地达致上述发展目标,政府应当吸收世界各地的成功经验,制定香港打造大湾区高质量发展试验区的中长期发展规划,确立发展重点、发展策略、推进政策和配套措施,作为香港向创新型经济转型的一大行动纲领,团结带领社会各界共同努力,并定期检讨和修订,确保发展目标的顺利实现。与此同时,还可制定一些本港需要重点鼓励发展的创科产业的具体规划,如生物科技发展规划、中医药发展规划等,在高质量发展试验区实施,争取逐个破局。过去美国在晶片产业发展过程中,先后制定实施了多个发展计划,如主攻IC制造工艺与设备的Sematech计划、“资讯公路计划”(NII),以及国家纳米技术计划(NNI)等,都取得了巨大成功,这些可供香港打造大湾区高质量发展试验区参考。

打造大湾区高质量发展试验区,离不开与大湾区粤澳两方的合作。由于香港是一个小型经济体,加上一些创新要素并不完全具备,需要借助区域合作来补短板。从总体方向看,未来建设高质量发展试验区,一方面要立足于自主创新,另一方面应立足于互补短板,一方面以香港全球顶尖的基础研究能力去补大湾区基础研究不足的短板,携手趟出高质量发展新路子;另一方面以大湾区高超的产品开发和产业化能力去补香港的短板,全力协助香港实现科研成果产业化,在基础研究(P1)、应用研究(P2)、开发研究(P3)、产品开发(P4)、产品生产(P5)和市场销售(P6)等环节,形成合理分工及协同效应。与此同时,香港应通过打造国际一流的创新环境,以促进大湾区高质量发展试验区的形成和发展。若能获得成功,就能带动大湾区赶上或超越美国矽谷。

(作者系香港经济与政策处主管,本文观点仅代表作者个人判断,不反映所在机构意见,不构成任何投资建议)

来源:中国银行香港金融研究院

扫描二维码分享到手机