“祝融”探火,“羲和”逐日,“天和”遨游星辰......近年来,中国航天创造了一个又一个举世瞩目的成就。目前,我国探月工程“绕、落、回”三步走战略已圆满收官,取得了一批世界性的原创成果。接下来,中国航天事业将如何开启新的征程?国家航天局副局长吴艳华在接受本刊记者采访时表示,目前,探月工程四期已全面启动,中国航天将坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求,发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,完成嫦娥八号任务关键技术攻关,开展国际月球科研站建设。其中嫦娥六号计划到月球背面采样,目前正在论证构建环月球中继通信导航卫星星座。

文|本刊记者 庄蕾

航天筑梦圆梦历程集中体现了

与时俱进 与技俱进 与人俱进 与天俱进

记者:2022年是中共二十大召开之年,是实现中华民族伟大复兴“中国梦”提出的第十个年头,也是“航天梦”提出的第十个年头。航天梦如何助力中国梦的实现?

吴艳华:伟大事业都始于梦想,基于创新,成于实干。2013年,习近平总书记指出“航天梦是强国梦的重要组成部分”,首次提出“航天梦”。中国航天始终以梦为马,敢于追逐梦想,勇于践行梦想,中国航天梦自立自强自信的筑梦圆梦历程,集中体现了与时俱进、与技俱进、与人俱进、与天俱进。无论是载人航天、北斗导航,还是探月探火、高分专项,都著力于服务国家战略实施,服务高质量发展,服务经济民生,服务深化对宇宙的认知。中国航天是感动中国的航天,造福人类的航天,链接世界的航天,充分彰显了以航天梦助力中国梦,支撑中国梦的力量与价值。今年航天日主题定为“航天点亮梦想”,目的就是传承航天精神、传递航天情怀、传播航天文化,进一步弘扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理念,以航天梦托举中国梦,激发和鼓励更多人“仰望星空、脚踏实地”。

中国航天始终致力于打造外空领域

人类命运共同体

记者:中共十八大以来,中国航天取得了哪些突出成就?未来一段时间,还有哪些值得关注的任务?

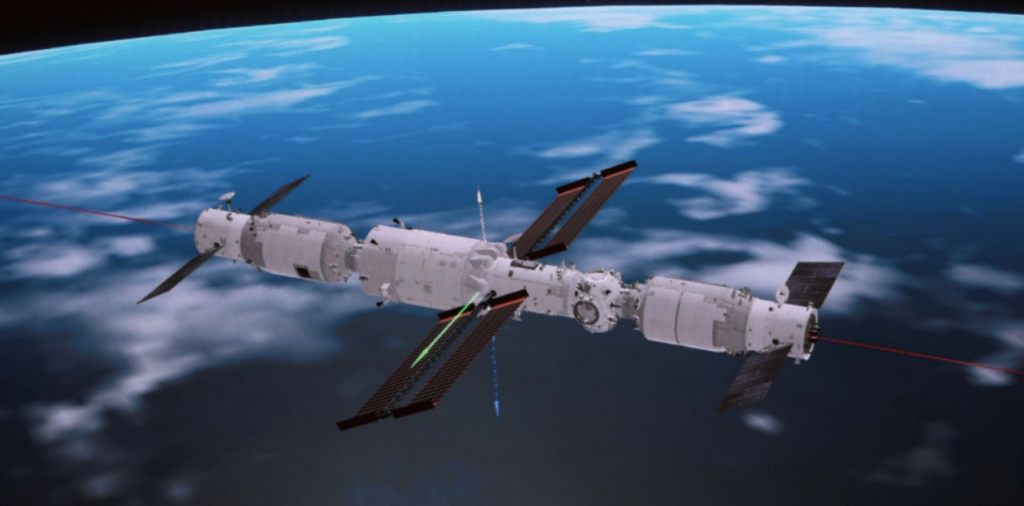

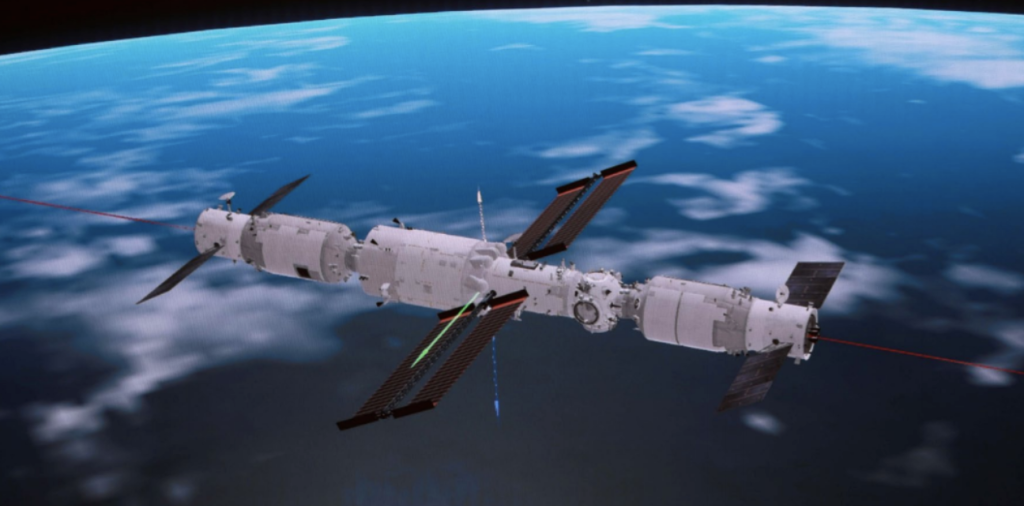

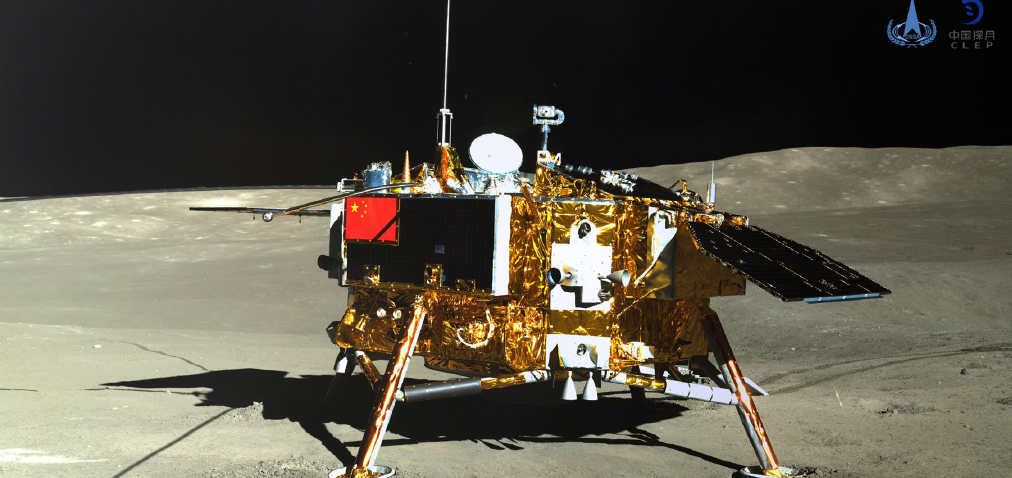

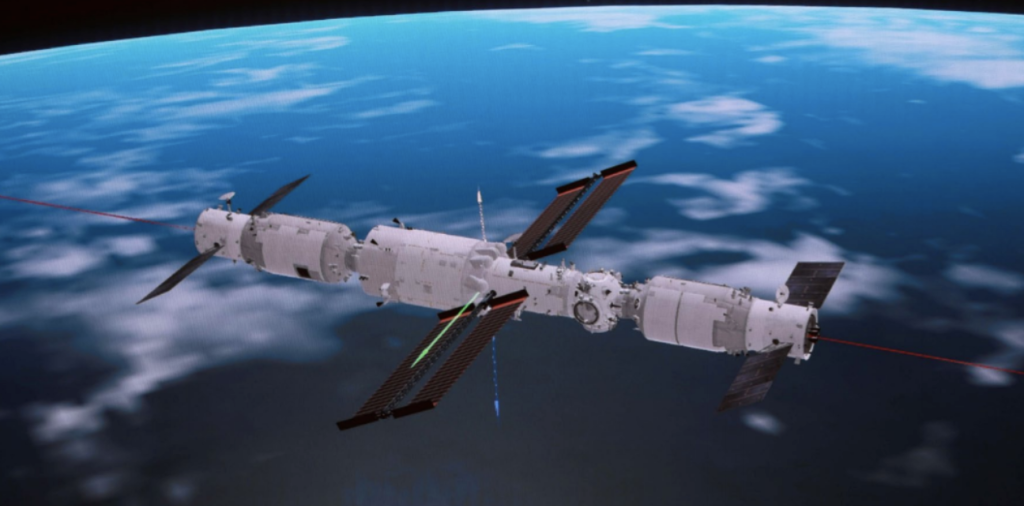

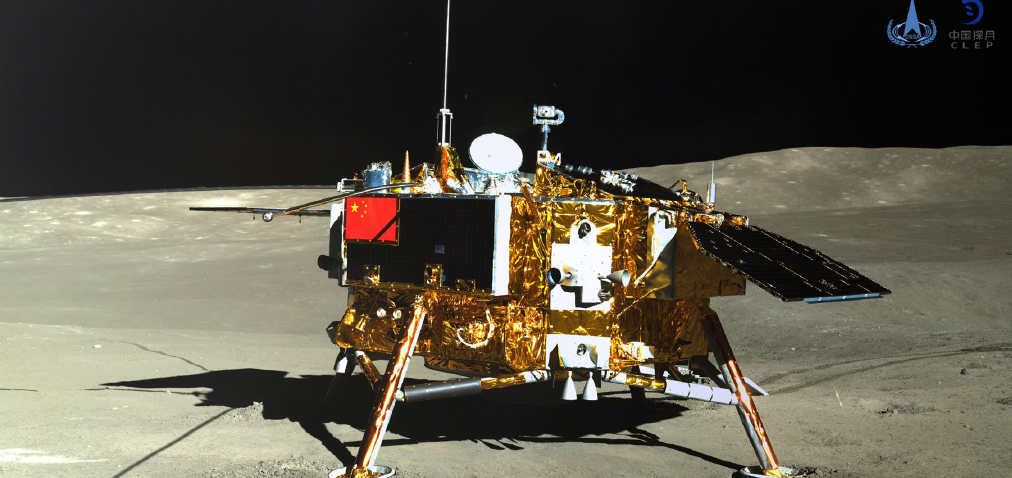

吴艳华:党的十八大以来,在习近平总书记亲自关心推动和党中央决策领导下,中国航天取得系列重大成就:一是运载火箭加快更新换代,以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用,实施274次发射,长征系列运载火箭发射成功率97.6%。二是重大工程亮点纷呈,中国空间站建造全面实施,探月工程“绕、落、回”圆满收官,嫦娥四号首次著陆月背巡视探测,嫦娥五号带回1,731克月壤;天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越;空间基础设施不断完善,北斗全球卫星导航系统建成开通,高分辨率对地观测系统形成体系能力。在轨工作的各类卫星超过500颗,为平安中国、美丽中国、数字中国建设等发挥重要作用。三是空间科学探索与实验研究取得一批原创成果,“慧眼”“悟空”“张衡一号”“天琴一号”“太极一号”“羲和号”等卫星为科学研究提供了新的手段。四是国际合作成果显著,新签署约50项合作协定或谅解备忘录;发起国际月球科研站计划;与巴西、法国、意大利合作的卫星成功发射;支持广大发展中国家的航天能力建设,落实联合国2030可持续发展议程,共享中国航天发展成果。

未来五年,中国航天将坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求。一是将实施探月工程四期,发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,完成嫦娥八号任务关键技术攻关,开展国际月球科研站建设;二是行星探测工程将发射小行星探测器,实施附著小行星采样返回和主带彗星探测,开展火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关。三是推进重型运载火箭论证实施。

记者:请您具体介绍一下,今年中国航天还将取得哪些突破?

吴艳华:2022年,中国航天追逐梦想的脚步不停,中国空间站将完成在轨建造,计划实施天舟四号、五号货运飞船,神舟十四号、十五号载人飞船,问天、梦天实验舱等6次飞行任务;发射大气环境监测卫星、碳监测卫星、高分卫星01A卫星等空间基础设施卫星,全年计划安排发射任务60余次;深空探测实验室全面运行;推进国际月球科研站建设,推动金砖国家遥感卫星星座建设。中国航天将始终秉持共商共建共享的理念,始终著眼开放、合作、共赢,始终致力于打造外空领域人类命运共同体。

将深空探测实验室建设成为具有

国际影响力的重要人才中心和创新高地

记者:今年成立的深空探测实验室,将承担哪些任务?在航天强国建设中发挥什么样的作用?

吴艳华:深空探测是人类航天活动的重要方向。深空探测实验室是面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求,围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划,开展战略性、前瞻性、基础性研究,实现科学、技术、工程融合发展的新型科技研发机构。我们将通过深入论证,持续推进,接力实施一系列重大建设任务,一系列重大工程项目,一系列大型基础科研设施,一系列重大合作项目,一系列成果转化和产业应用,将实验室建设成为深空探测领域重大科技工程的综合支撑平台、关键核心技术的攻坚力量、原创科学成果的策源地和高水平国际大科学计划合作中心,打造科技成果转化和新兴产业发展的重要平台,建设成为具有国际影响力的重要人才中心和创新高地。

探月工程四期已全面启动

嫦娥六号计划到月背采样返回

记者:目前国家已批覆探月工程四期任务,请问能否介绍一下具体安排?这些任务有哪些具体特点?

吴艳华:包括已经发射的嫦娥四号在内,探月四期包括4次任务。嫦娥六号计划到月球背面采样返回。世界各国目前都没有月背的样品,所以更有研究价值。此前,嫦娥五号带回的月球土壤样品年龄非常年轻,主要是大约20亿年的玄武岩。根据嫦娥五号带回的月壤进行的最新研究显示,月球正面的年龄比此前美国和前苏联样品测定年龄年轻了10亿年。现在科学家初步推测,月背有可能是40亿年的年龄,也就是说40亿年前基本停止了火山运动。我们要通过嫦娥六号任务取回月背样品,让全世界科学家分析、研究,这是大家非常关切的主体目标。能够到月球背面实地去取样,意义重大。

嫦娥六号因为是嫦娥五号的备份,初步选在月球背面的“南极-艾特肯”盆地著陆并采样返回。选择月球背面著陆采样返回的当务之急是要解决在月背如何获得中继通讯和数据传输等问题,现在运行的鹊桥号中继星无法满足任务需要,科研人员正在论证构建环月球中继通信导航卫星星座。我们争取明年或者后年把中继通信卫星,像嫦娥四号鹊桥一样能打上去,争取2024年或者2025年发射嫦娥六号。

嫦娥七号、嫦娥八号就是要服务建设国际月球科研站的基本型。国际月球科研站是中国和有关国家、国际组织共同合作的开放式科考基地,将按照“勘、建、用”三步走来推进。嫦娥七号、嫦娥八号和其他国家的任务,就是服务于第一个目的——勘察,准备用10年左右的时间,以勘察建立个别必要的设施为目的。第二个阶段是建设,要用10-15年的时间,欢迎各国的单位和组织来参与这个项目,把国际月球科研站按照统一的规划去分块实施好,建设一个比较完善的、功能齐全的科考站。相当于我们要建设一个小城镇,要有供电系统、运载系统、能源系统、通讯导航中继系统,远期还要有宇航员生命保障系统等。第三步是应用,建成以后,欢迎各国参与月球科考,给全世界科学家提供能力条件,进行利用分析开发,就像地球南极站、北极站一样。

我们正在完善方案论证,结合探月工程四期任务部署全面启动实施。嫦娥七号争取在2027年左右发射,嫦娥八号在2030年前后完成发射。

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

“祝融”探火,“羲和”逐日,“天和”遨游星辰......近年来,中国航天创造了一个又一个举世瞩目的成就。目前,我国探月工程“绕、落、回”三步走战略已圆满收官,取得了一批世界性的原创成果。接下来,中国航天事业将如何开启新的征程?国家航天局副局长吴艳华在接受本刊记者采访时表示,目前,探月工程四期已全面启动,中国航天将坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求,发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,完成嫦娥八号任务关键技术攻关,开展国际月球科研站建设。其中嫦娥六号计划到月球背面采样,目前正在论证构建环月球中继通信导航卫星星座。

文|本刊记者 庄蕾

航天筑梦圆梦历程集中体现了

与时俱进 与技俱进 与人俱进 与天俱进

记者:2022年是中共二十大召开之年,是实现中华民族伟大复兴“中国梦”提出的第十个年头,也是“航天梦”提出的第十个年头。航天梦如何助力中国梦的实现?

吴艳华:伟大事业都始于梦想,基于创新,成于实干。2013年,习近平总书记指出“航天梦是强国梦的重要组成部分”,首次提出“航天梦”。中国航天始终以梦为马,敢于追逐梦想,勇于践行梦想,中国航天梦自立自强自信的筑梦圆梦历程,集中体现了与时俱进、与技俱进、与人俱进、与天俱进。无论是载人航天、北斗导航,还是探月探火、高分专项,都著力于服务国家战略实施,服务高质量发展,服务经济民生,服务深化对宇宙的认知。中国航天是感动中国的航天,造福人类的航天,链接世界的航天,充分彰显了以航天梦助力中国梦,支撑中国梦的力量与价值。今年航天日主题定为“航天点亮梦想”,目的就是传承航天精神、传递航天情怀、传播航天文化,进一步弘扬崇尚科学、探索未知、敢于创新的理念,以航天梦托举中国梦,激发和鼓励更多人“仰望星空、脚踏实地”。

中国航天始终致力于打造外空领域

人类命运共同体

记者:中共十八大以来,中国航天取得了哪些突出成就?未来一段时间,还有哪些值得关注的任务?

吴艳华:党的十八大以来,在习近平总书记亲自关心推动和党中央决策领导下,中国航天取得系列重大成就:一是运载火箭加快更新换代,以长征五号为代表的新一代无毒无污染运载火箭陆续投入使用,实施274次发射,长征系列运载火箭发射成功率97.6%。二是重大工程亮点纷呈,中国空间站建造全面实施,探月工程“绕、落、回”圆满收官,嫦娥四号首次著陆月背巡视探测,嫦娥五号带回1,731克月壤;天问一号实现中国航天从地月系到行星际探测的跨越;空间基础设施不断完善,北斗全球卫星导航系统建成开通,高分辨率对地观测系统形成体系能力。在轨工作的各类卫星超过500颗,为平安中国、美丽中国、数字中国建设等发挥重要作用。三是空间科学探索与实验研究取得一批原创成果,“慧眼”“悟空”“张衡一号”“天琴一号”“太极一号”“羲和号”等卫星为科学研究提供了新的手段。四是国际合作成果显著,新签署约50项合作协定或谅解备忘录;发起国际月球科研站计划;与巴西、法国、意大利合作的卫星成功发射;支持广大发展中国家的航天能力建设,落实联合国2030可持续发展议程,共享中国航天发展成果。

未来五年,中国航天将坚持面向世界航天发展前沿、面向国家航天重大战略需求。一是将实施探月工程四期,发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,完成嫦娥八号任务关键技术攻关,开展国际月球科研站建设;二是行星探测工程将发射小行星探测器,实施附著小行星采样返回和主带彗星探测,开展火星采样返回、木星系探测等关键技术攻关。三是推进重型运载火箭论证实施。

记者:请您具体介绍一下,今年中国航天还将取得哪些突破?

吴艳华:2022年,中国航天追逐梦想的脚步不停,中国空间站将完成在轨建造,计划实施天舟四号、五号货运飞船,神舟十四号、十五号载人飞船,问天、梦天实验舱等6次飞行任务;发射大气环境监测卫星、碳监测卫星、高分卫星01A卫星等空间基础设施卫星,全年计划安排发射任务60余次;深空探测实验室全面运行;推进国际月球科研站建设,推动金砖国家遥感卫星星座建设。中国航天将始终秉持共商共建共享的理念,始终著眼开放、合作、共赢,始终致力于打造外空领域人类命运共同体。

将深空探测实验室建设成为具有

国际影响力的重要人才中心和创新高地

记者:今年成立的深空探测实验室,将承担哪些任务?在航天强国建设中发挥什么样的作用?

吴艳华:深空探测是人类航天活动的重要方向。深空探测实验室是面向世界航天科技前沿和国家航天强国战略需求,围绕深空探测领域国家重大科技工程和国际大科学计划,开展战略性、前瞻性、基础性研究,实现科学、技术、工程融合发展的新型科技研发机构。我们将通过深入论证,持续推进,接力实施一系列重大建设任务,一系列重大工程项目,一系列大型基础科研设施,一系列重大合作项目,一系列成果转化和产业应用,将实验室建设成为深空探测领域重大科技工程的综合支撑平台、关键核心技术的攻坚力量、原创科学成果的策源地和高水平国际大科学计划合作中心,打造科技成果转化和新兴产业发展的重要平台,建设成为具有国际影响力的重要人才中心和创新高地。

探月工程四期已全面启动

嫦娥六号计划到月背采样返回

记者:目前国家已批覆探月工程四期任务,请问能否介绍一下具体安排?这些任务有哪些具体特点?

吴艳华:包括已经发射的嫦娥四号在内,探月四期包括4次任务。嫦娥六号计划到月球背面采样返回。世界各国目前都没有月背的样品,所以更有研究价值。此前,嫦娥五号带回的月球土壤样品年龄非常年轻,主要是大约20亿年的玄武岩。根据嫦娥五号带回的月壤进行的最新研究显示,月球正面的年龄比此前美国和前苏联样品测定年龄年轻了10亿年。现在科学家初步推测,月背有可能是40亿年的年龄,也就是说40亿年前基本停止了火山运动。我们要通过嫦娥六号任务取回月背样品,让全世界科学家分析、研究,这是大家非常关切的主体目标。能够到月球背面实地去取样,意义重大。

嫦娥六号因为是嫦娥五号的备份,初步选在月球背面的“南极-艾特肯”盆地著陆并采样返回。选择月球背面著陆采样返回的当务之急是要解决在月背如何获得中继通讯和数据传输等问题,现在运行的鹊桥号中继星无法满足任务需要,科研人员正在论证构建环月球中继通信导航卫星星座。我们争取明年或者后年把中继通信卫星,像嫦娥四号鹊桥一样能打上去,争取2024年或者2025年发射嫦娥六号。

嫦娥七号、嫦娥八号就是要服务建设国际月球科研站的基本型。国际月球科研站是中国和有关国家、国际组织共同合作的开放式科考基地,将按照“勘、建、用”三步走来推进。嫦娥七号、嫦娥八号和其他国家的任务,就是服务于第一个目的——勘察,准备用10年左右的时间,以勘察建立个别必要的设施为目的。第二个阶段是建设,要用10-15年的时间,欢迎各国的单位和组织来参与这个项目,把国际月球科研站按照统一的规划去分块实施好,建设一个比较完善的、功能齐全的科考站。相当于我们要建设一个小城镇,要有供电系统、运载系统、能源系统、通讯导航中继系统,远期还要有宇航员生命保障系统等。第三步是应用,建成以后,欢迎各国参与月球科考,给全世界科学家提供能力条件,进行利用分析开发,就像地球南极站、北极站一样。

我们正在完善方案论证,结合探月工程四期任务部署全面启动实施。嫦娥七号争取在2027年左右发射,嫦娥八号在2030年前后完成发射。