4月1日,中国国家主席习近平和国务院总理李克强分别与欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩进行了视频会晤。这是时隔两年后中欧再次举行高峰会晤,在俄乌军事冲突和国际局势剧变背景下,具有特别意义。从这次峰会上可以看出,中欧双方在双边关系和国际事务方面既有一些共同点,也有较明显的立场差异。随著双方政治信任下降,欧盟加大对华施压力度,使中欧关系进入十分复杂的局面。在这种困难的情况下,中欧在双边和多边层面依然存在合作空间,香港在改善中欧关系方面可以发挥自身独特的作用。

文|上海 简军波

中欧双方的立场和诉求存在较大差距

尽管双方都很期待召开这次峰会,并为此做了较长时间准备,不过双方在若干问题上的立场差距较大,对会议的定位和定调非常不同。冯德莱恩在峰会结束后的新闻发布会上表示,这次峰会是一次“战时峰会”,可见欧盟主要希望这次峰会以讨论俄乌冲突为主要内容之一。但中方认为,俄乌冲突是俄罗斯与乌克兰或者俄罗斯与北约、美西方之间冲突,中国是无关的第三方,不应将这一议题作为讨论的主要话题,中欧双方应注重经贸交流与双边合作,夯实战略伙伴关系“压舱石”。因此双方对峰会主题的定位差异其实是很大的。

双方对彼此的诉求也存在较大距离。从欧盟方面讲,由于将会议主题定调为“战时峰会”,故期待中方能够在俄乌冲突问题上发挥更大作用,并“警告”中国不要向俄罗斯提供军事支援(尽管毫无实证依据中国已经或将会这样做),不破坏西方对俄罗斯的制裁,还要求中国在缓和俄乌冲突,甚至结束军事战争方面积极主动作为,利用中俄特殊关系“劝服”俄方尽快结束战争等。总之,欧盟希望中国能够改变目前“中立”立场,站在欧盟一边,共同谴责和制止俄罗斯对乌军事“侵略”行为等。而从中国方面讲,希望欧盟放松对中国资本的限制,开放欧洲市场,公平对待中国投资,放弃对华不合理制裁,推动“中欧全面投资协定”早日落地生效等。尤其值得注意的是,习近平主席在会晤时明确提出,希望欧方形成自主的对华认知,奉行自主的对华政策。言下之意,欧盟不应处处追随美国而丧失自身独立自主的意识与国际地位,也不应在对外事务中被个别成员国所绑架。因此,中欧峰会上相互诉求对方的领域不同,彼此期待也算是彼此施加给对方的压力。

中欧在双边和多边领域仍有不少共同点

尽管存在不少差异或矛盾,但中欧也有不少“共同语言”,在一些原则性问题上具有共识。例如,对于俄乌冲突,双方都有和平诉求,都主张尽早结束冲突、共促和谈,维护世界持久和平与稳定。就像米歇尔所言:“欧盟和中国一致认为,这场战争正在威胁全球安全和世界经济。这种全球不稳定不符合中国的利益,也不符合欧盟的利益。”此外,双方认为国际社会应维护联合国宪章精神,尊重国家主权这一基本国际关系准则,赞同在双边和多边层面的功能性领域开展合作。

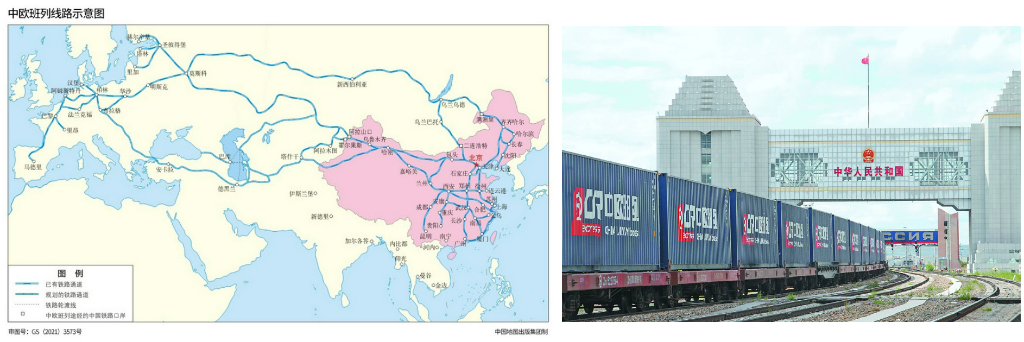

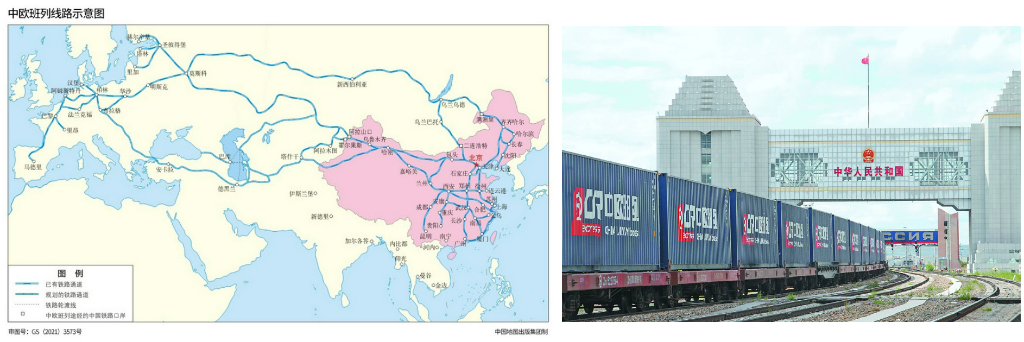

基于上述共识,中欧在促进双边关系方面存在现实合作空间,都愿意共同致力于开放市场,加强和优化双边经贸关系,具有促进“中欧全面投资协定”解冻的意愿。同时,双方在促进新能源开发和利用、化石能源开采和运输、疫苗开发和对外援助、保护生物多样性、应对气候变化等全球治理领域,有著较为广阔的合作空间。

中欧关系将进入十分复杂的局面

从此次中欧领导人会晤中的分与合,可以窥见中欧关系发展存在合作空间,也会面临巨大挑战,双边关系将进入十分复杂的局面。

第一,双方政治信任急剧下降。自2021年相互围绕新疆问题开展制裁与反制裁以来,中欧关系互信跌入历史新低。后因立陶宛试图和台湾发展挑战中国底线的实质关系,又引发中欧间口水战并实质伤害双边政治关系。俄乌冲突发生后,中国政府采取客观、公正立场,没有顺应美西方谴责、制裁俄罗斯的要求。当欧盟将最近会晤视作“战时峰会”时,中国看重的是双方经贸关系的正常化和深化,不断扩大的认知差异将冲击双方政治互信。

第二,在欧美关系空前加强背景下,欧盟会加大对华施压力度。欧盟从自身安全角度考虑,大大加强了与美国的关系,弥合了双方之前因“北溪二号”天然气管道产生的分歧,一些双边经贸摩擦也暂时搁置一边,以便团结一致共同应付俄乌冲突。因此欧美实现了前所未有的团结,欧洲对北约的依赖因本地区安全形势的严重恶化也得以加强,这意味著欧洲在将来会更加依从美国的领导,在中美博弈大背景下,欧盟站队美国的可能性进一步升高。随著中欧政治互信减弱,欧美关系加强,欧盟对华各领域增压的可能性也在上升。

第三,欧盟目前对华政策基调,为将来中欧关系发展蒙上了一层阴影。自2019年欧盟制定最新对华战略以来,欧盟将中国定位为“科技和经济领域的竞争者、国际谈判领域的合作伙伴和制度性对手”,而不是如之前一样强调双方“战略伙伴关系”。在全新对华战略基础上,欧盟对外制定了“印太战略”和“全球门户战略”,加强对华施压;对内推出了外资审查机制、进口商品不正当补贴审查机制、企业在人权等领域的尽职调查诉求等,针对中国意味浓烈。另外,欧盟也正在加大力度降低对中国产业链的依赖,同时与美国建立“技术和贸易委员会”,加强欧美科技和经贸领域合作,具有摆脱对华经贸依赖、遏制中国科技进步等意图。

第四,中欧关系依然存在巨大合作空间。尽管中欧关系挑战很多、很大,但并非就此进入完全的下行通道,没有回旋向上余地。欧盟在俄乌冲突下加强了对北约和美国的依赖,但也让欧盟深刻认识到自身缺乏自主性的弱点,今后欧盟追求“战略自主”的意志会加强,行动也会加速。战略自主尽管有对华消极的一面,但在一定程度上有利于欧盟制定有别于美国完全遏制中国的对华政策,这为优化中欧关系带来了机会。另外,中欧在双边和多边层面的合作诉求也让欧盟不能轻易放弃中国。尤其在目前因制裁俄罗斯而带来能源短缺、新冠肺炎疫情影响经济复苏的情况下,继续开展对华合作、抓住中国庞大市场是欧洲必需的选择。在短期内,欧盟不会也很难切断与中国在经贸和全球治理等领域的合作关系。

香港能够为改善中欧关系发挥特殊作用

自香港“修例风波”发生以来,中国围绕香港问题与欧方进行了针锋相对的斗争,欧洲议会曾多次发表与香港相关的议案或声明,欧盟委员会也多次发声,质疑或反对中国政府的香港政策和香港特区政府采取的管治措施,香港问题一度成为中欧双方争议焦点。今后一段时间,随著“一国两制”在香港的继续贯彻和严格执行,欧盟对香港事务的干涉还会继续存在。

香港在变化的中欧关系中,自身发展也不可避免地受到影响。一个良好的中欧关系,有利于香港发挥作为中国内地与欧洲贸易桥梁的作用,在贸易中转、融资服务以及“一带一路”建设中承担特殊功能,也有利于欧洲资本进入香港和香港服务业走向欧洲,助力中欧经贸和投资合作。但在中欧关系发展受阻背景下,香港问题会继续成为欧盟打压中国的工具,香港在国际贸易和投资中的独特功能也不易发挥出来,一定程度会有损香港经济发展。

香港作为中国的一个特别行政区,虽然不能影响中欧关系发展大局,但可以为中欧关系健康发展作出应有贡献。通过全面准确贯彻“一国两制”方针,依赖良好的法治环境,深化为中国内地和欧洲市场牵线搭桥的中介作用。通过保持自身稳定和繁荣,降低欧洲抓住香港问题做文章的机会,最终消除中欧关系发展道路上的一大障碍。

(作者系复旦大学中欧关系研究中心副主任、副教授)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

4月1日,中国国家主席习近平和国务院总理李克强分别与欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩进行了视频会晤。这是时隔两年后中欧再次举行高峰会晤,在俄乌军事冲突和国际局势剧变背景下,具有特别意义。从这次峰会上可以看出,中欧双方在双边关系和国际事务方面既有一些共同点,也有较明显的立场差异。随著双方政治信任下降,欧盟加大对华施压力度,使中欧关系进入十分复杂的局面。在这种困难的情况下,中欧在双边和多边层面依然存在合作空间,香港在改善中欧关系方面可以发挥自身独特的作用。

文|上海 简军波

中欧双方的立场和诉求存在较大差距

尽管双方都很期待召开这次峰会,并为此做了较长时间准备,不过双方在若干问题上的立场差距较大,对会议的定位和定调非常不同。冯德莱恩在峰会结束后的新闻发布会上表示,这次峰会是一次“战时峰会”,可见欧盟主要希望这次峰会以讨论俄乌冲突为主要内容之一。但中方认为,俄乌冲突是俄罗斯与乌克兰或者俄罗斯与北约、美西方之间冲突,中国是无关的第三方,不应将这一议题作为讨论的主要话题,中欧双方应注重经贸交流与双边合作,夯实战略伙伴关系“压舱石”。因此双方对峰会主题的定位差异其实是很大的。

双方对彼此的诉求也存在较大距离。从欧盟方面讲,由于将会议主题定调为“战时峰会”,故期待中方能够在俄乌冲突问题上发挥更大作用,并“警告”中国不要向俄罗斯提供军事支援(尽管毫无实证依据中国已经或将会这样做),不破坏西方对俄罗斯的制裁,还要求中国在缓和俄乌冲突,甚至结束军事战争方面积极主动作为,利用中俄特殊关系“劝服”俄方尽快结束战争等。总之,欧盟希望中国能够改变目前“中立”立场,站在欧盟一边,共同谴责和制止俄罗斯对乌军事“侵略”行为等。而从中国方面讲,希望欧盟放松对中国资本的限制,开放欧洲市场,公平对待中国投资,放弃对华不合理制裁,推动“中欧全面投资协定”早日落地生效等。尤其值得注意的是,习近平主席在会晤时明确提出,希望欧方形成自主的对华认知,奉行自主的对华政策。言下之意,欧盟不应处处追随美国而丧失自身独立自主的意识与国际地位,也不应在对外事务中被个别成员国所绑架。因此,中欧峰会上相互诉求对方的领域不同,彼此期待也算是彼此施加给对方的压力。

中欧在双边和多边领域仍有不少共同点

尽管存在不少差异或矛盾,但中欧也有不少“共同语言”,在一些原则性问题上具有共识。例如,对于俄乌冲突,双方都有和平诉求,都主张尽早结束冲突、共促和谈,维护世界持久和平与稳定。就像米歇尔所言:“欧盟和中国一致认为,这场战争正在威胁全球安全和世界经济。这种全球不稳定不符合中国的利益,也不符合欧盟的利益。”此外,双方认为国际社会应维护联合国宪章精神,尊重国家主权这一基本国际关系准则,赞同在双边和多边层面的功能性领域开展合作。

基于上述共识,中欧在促进双边关系方面存在现实合作空间,都愿意共同致力于开放市场,加强和优化双边经贸关系,具有促进“中欧全面投资协定”解冻的意愿。同时,双方在促进新能源开发和利用、化石能源开采和运输、疫苗开发和对外援助、保护生物多样性、应对气候变化等全球治理领域,有著较为广阔的合作空间。

中欧关系将进入十分复杂的局面

从此次中欧领导人会晤中的分与合,可以窥见中欧关系发展存在合作空间,也会面临巨大挑战,双边关系将进入十分复杂的局面。

第一,双方政治信任急剧下降。自2021年相互围绕新疆问题开展制裁与反制裁以来,中欧关系互信跌入历史新低。后因立陶宛试图和台湾发展挑战中国底线的实质关系,又引发中欧间口水战并实质伤害双边政治关系。俄乌冲突发生后,中国政府采取客观、公正立场,没有顺应美西方谴责、制裁俄罗斯的要求。当欧盟将最近会晤视作“战时峰会”时,中国看重的是双方经贸关系的正常化和深化,不断扩大的认知差异将冲击双方政治互信。

第二,在欧美关系空前加强背景下,欧盟会加大对华施压力度。欧盟从自身安全角度考虑,大大加强了与美国的关系,弥合了双方之前因“北溪二号”天然气管道产生的分歧,一些双边经贸摩擦也暂时搁置一边,以便团结一致共同应付俄乌冲突。因此欧美实现了前所未有的团结,欧洲对北约的依赖因本地区安全形势的严重恶化也得以加强,这意味著欧洲在将来会更加依从美国的领导,在中美博弈大背景下,欧盟站队美国的可能性进一步升高。随著中欧政治互信减弱,欧美关系加强,欧盟对华各领域增压的可能性也在上升。

第三,欧盟目前对华政策基调,为将来中欧关系发展蒙上了一层阴影。自2019年欧盟制定最新对华战略以来,欧盟将中国定位为“科技和经济领域的竞争者、国际谈判领域的合作伙伴和制度性对手”,而不是如之前一样强调双方“战略伙伴关系”。在全新对华战略基础上,欧盟对外制定了“印太战略”和“全球门户战略”,加强对华施压;对内推出了外资审查机制、进口商品不正当补贴审查机制、企业在人权等领域的尽职调查诉求等,针对中国意味浓烈。另外,欧盟也正在加大力度降低对中国产业链的依赖,同时与美国建立“技术和贸易委员会”,加强欧美科技和经贸领域合作,具有摆脱对华经贸依赖、遏制中国科技进步等意图。

第四,中欧关系依然存在巨大合作空间。尽管中欧关系挑战很多、很大,但并非就此进入完全的下行通道,没有回旋向上余地。欧盟在俄乌冲突下加强了对北约和美国的依赖,但也让欧盟深刻认识到自身缺乏自主性的弱点,今后欧盟追求“战略自主”的意志会加强,行动也会加速。战略自主尽管有对华消极的一面,但在一定程度上有利于欧盟制定有别于美国完全遏制中国的对华政策,这为优化中欧关系带来了机会。另外,中欧在双边和多边层面的合作诉求也让欧盟不能轻易放弃中国。尤其在目前因制裁俄罗斯而带来能源短缺、新冠肺炎疫情影响经济复苏的情况下,继续开展对华合作、抓住中国庞大市场是欧洲必需的选择。在短期内,欧盟不会也很难切断与中国在经贸和全球治理等领域的合作关系。

香港能够为改善中欧关系发挥特殊作用

自香港“修例风波”发生以来,中国围绕香港问题与欧方进行了针锋相对的斗争,欧洲议会曾多次发表与香港相关的议案或声明,欧盟委员会也多次发声,质疑或反对中国政府的香港政策和香港特区政府采取的管治措施,香港问题一度成为中欧双方争议焦点。今后一段时间,随著“一国两制”在香港的继续贯彻和严格执行,欧盟对香港事务的干涉还会继续存在。

香港在变化的中欧关系中,自身发展也不可避免地受到影响。一个良好的中欧关系,有利于香港发挥作为中国内地与欧洲贸易桥梁的作用,在贸易中转、融资服务以及“一带一路”建设中承担特殊功能,也有利于欧洲资本进入香港和香港服务业走向欧洲,助力中欧经贸和投资合作。但在中欧关系发展受阻背景下,香港问题会继续成为欧盟打压中国的工具,香港在国际贸易和投资中的独特功能也不易发挥出来,一定程度会有损香港经济发展。

香港作为中国的一个特别行政区,虽然不能影响中欧关系发展大局,但可以为中欧关系健康发展作出应有贡献。通过全面准确贯彻“一国两制”方针,依赖良好的法治环境,深化为中国内地和欧洲市场牵线搭桥的中介作用。通过保持自身稳定和繁荣,降低欧洲抓住香港问题做文章的机会,最终消除中欧关系发展道路上的一大障碍。

(作者系复旦大学中欧关系研究中心副主任、副教授)