文:陈炜舜

历史学家唐德刚说北洋时代前后十六年,每四年就是一个微型朝代,前四年(1912-1916)是袁氏当国,次四年(1917-1920)段氏秉政,接着四年(1920-1924)是直系曹锟与吴佩孚掌权。民国十三年(1924)第二次直奉战争,直系战败,由张作霖掌权。每四年一个轮回。十六年中的七位北洋元首,有六位留下了诗作。他们的作品大抵可以分为感世、自适两端,勉强可以对应儒家所说的「内圣」和「外王」吧。常言道「有德者必有言」,道德、学养和功名往往形之于外。文待于质,文学是有所依附的。不过,一旦质被否定了,那么依附其上的文也往往遭到否定,这就是所谓「因人废言」。人们常说袁世凯不学无术(甚或不学有术),如果从作学问的角度来审核,也许不无原因。晚清时期,袁世凯、张之洞分别担任北洋与南洋大臣。张之洞学问、事功兼而善之,众所周知。但急功近利的袁世凯对张之洞的作派就未必认同了。有一次,袁世凯不无自得地对德国公使说:「张中堂是讲学问的;我是不讲学问的,我是讲办事的。」学界怪杰辜鸿铭当时担任张之洞的幕僚,听到此语后反唇相讥道:「诚然。然要看所办是何等事,如老妈子倒马桶,固用不着学问;除倒马桶外,我不知天下有何事是无学问的人可以办得好的。」袁世凯批评张之洞,固然有些嚣张,因此遭到辜鸿铭嘻笑怒骂。

辜氏之语,无疑也影响到后世对袁世凯的判断。但是,如果因为袁氏二十一岁投笔从戎,就把他前此所受教育的经历都否定掉,我就觉得何遽至此了。二十一岁的年龄放在现在,大学都快毕业了。据记载袁世凯少年时,堂叔袁保恒让他去北京家学中读书,考取功名。袁世凯去北京读了四年书,长进很大,据他自己说,那时为了考取功名,读书竟累到吐血,可结果还是没考上。十七岁时,他又回河南应考,又一次名落孙山。但有趣的是,袁世凯竟在乡下赢得一个「袁书呆」的外号──只不过他此时读的已经不是传统的四书五经,而是各种兵法书籍。科场屡战屡败后,他转而立志要做「万人敌」,要手上掌控十万精兵、横行天下。

尽管袁世凯投笔从戎,但他对诗歌依然保持着一定的兴趣。袁的远房侄子、民初四公子之一的张伯驹,他在1970年代写过一本《续洪宪纪事诗补注》,收录了一百零三首七言绝句,讲述他当年在袁家的一些经历和见闻,每一首绝句后都有一段文字解释。其中有一首谈到袁世凯的诗才︰

韬居指顾望铜台,不数阿瞒横槊才。

犹记雄风传诗句,一行猎马急归来。

大家都以为袁世凯是一介武夫,不通翰墨,但张伯驹说他的诗才实际上跟曹孟德有得一比。宣统年间,袁世凯遭到摄政王载沣忌恨,被迫告病辞官,回到老家彰德养病。他在这时写了一首题为〈春雪〉的七律,全诗如下:

连天雨雪玉兰开,琼树瑶林掩翠苔。

数点飞鸿迷处所,一行猎马疾归来。

袁安踪迹流风渺,裴度心期忍事灰。

二月春寒花信晚,且随野鹤去寻梅。

严格来说,「迷处所」和「疾归来」的对仗未必完全工稳,但正因如此,却营造出此联的流动感,那一行猎马驰骤的蹄声乍然打破了琉璃世界的迷离,令人顿悟方向何在,气势开阔。

袁世凯去世后,黎元洪、冯国璋相继担任大总统。他们的诗作不多,我们可先在这里谈一谈。黎元洪的〈赞蔡济民〉是一首四言悼词︰

卓哉斯人,盖代之英。河山毓秀,江汉钟灵。

经文纬武,取义存亡。出师未捷,联军变生。

降此鞠凶,夺我元勋。神州抱痛,楚水无声。

天荒地老,人往风清。瞻彼遗像,呜咽不平。

蔡济民是武昌起义中的义士,中华民国军政府鄂军都督府成立后,蔡济民主持谋略处,辅佐黎元洪。后来蔡氏于民国八年(1919)遇害,黎元洪因此写了这首悼词。此作韵脚是庚、青、阳、文通押,有嫌宽松,唯好处是行文典雅而富于情感。冯国璋的〈华安合群董事题词〉也是四言,更具有古今交融之趣︰

赋禀求形,人生非偶。疵疠夭札,天司其纽。

今也不然,责由人负。华安所学,驰誉九有。

与善为市,自童而耇。愿言长年,积金山阜。

欲尽从心,春成著手。保我大群,同跻仁寿。

华安是冯国璋早年入股的一间保险公司。保险行业始于英国,有众人互助的动机,这在当时的中国还是新奇玩意。于是华安公司就请了冯氏担任,并题词招徕顾客。冯氏题词前段讲到从前人人命运不同,夭寿各异,只能听天由命,但现在却能透过保险来互助互惠。而保险金也是一笔存款,储存多年后也是一笔可观的财产。末二句「保我大群,同跻仁寿」,不仅是告白,更含有世界大同的寓意。

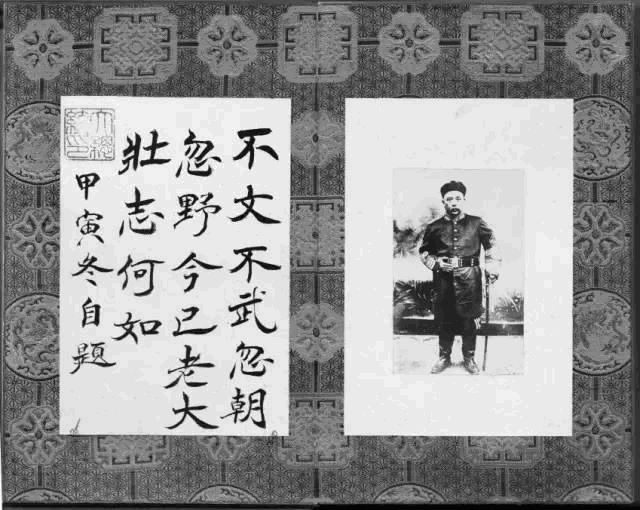

与其他早年从军的元首相比,冯国璋从军前就读私塾、书院的时间最久,文化水平应该更高,但他似乎对作诗的兴趣不大。除了为华安公司的题词外,现存冯国璋另一首作品则写于甲午战后。当时他被选为赴日钦差大臣裕庚的随员,东渡学习军事。在日期间,冯氏致力于研究西方近代军事图籍,此后编纂了几部著作。途径马关时,冯国璋百感交集,曾赋绝句一首:

东赴日本过马关,低首伤心恨难言。

暗立兴国安邦志,青云直上九重天。

此诗固然发自真情,在忧国忧民的同时又充满自我勉励之意,文字也流畅自然。但就格律而言,则颇有瑕疵:四句之中,仅有末句为律句,其余三句皆否。又「关」属上平十五删,「言」属上平十三元,「天」属下平一先,三字皆不同韵。此诗充其量只能算作七言古绝。其实姑毋论韵脚与黏对,若将此诗四句全部调整为律句,并非难事。冯氏少时于诗歌创作当有训练。然此诗格律如此,可见其已多年不为此道,故选择弹性较大之古体。民国以后,冯氏为期刊题词,往往采用散文,似亦可见他与诗道较为疏远。

徐世昌接续冯国璋,担任了四年大总统(1918-1922),在北洋诸元首中在位最久,但他的政府前两年由皖系段祺瑞掌控,后两年由直系曹锟与吴佩孚的掌控,徐氏其实仅为虚位元首。但他毕竟是前清翰林出身,对于文教非常关注,以「文治总统」自居。在汪辟疆的《光宣诗坛点将录》里,把徐世昌比作梁山好汉「九尾龟」陶宗旺︰

田间释耒东海徐,寄情水竹恣嬉娱。

扬搉风雅愿在兹,诗城早筑晚晴簃。

徐姓郡望为东海,因此徐世昌又称徐东海。《晚晴簃诗汇》就是徐世昌主编的《清诗汇》两百卷,到目前为止还是最大最齐全的清诗总集。汪辟疆在这里提到了徐世昌写诗和编诗。初步统计,他编著的书籍流传下来的大概有三十多种,这是一笔很宝贵的财富。像他主编、自撰的《清儒学案》、《清诗汇》、《韬养斋日记》等,近几年都渐次整理出版了。除此之外,近年天津孙爱霞教授主编了《徐世昌文献辑刊》,煌煌一百二十四巨册,是徐氏著作的首次统整。这位北洋时期的文人总统仅现存诗作就有六千多首,其他各种造诣的确也都值得注意。

至于曹锟,一提到他,就会浮现贿选总统、猪仔总统的印象。他的贿选经过并非我们的主题,我在这里想谈的是他跟艺文方面的关系。曹锟为人比较实诚,一早就有「曹三傻子」的外号。年轻时因为家贫而辍学,在街头卖布。后来卖布也无以维生,就参加北洋军,那时他已二十三岁。所以相比其他人,曹锟少年时代接受的教育应该是最少的。但他在保定任职直隶督军时,和张之万(张之洞堂兄)之子张瑞荫往来甚密,张瑞荫推荐表兄李清芬为曹锟当秘书。曹锟知道李清芬擅画,就请他不必管别的事,每天作画,因此人称「画秘书」。不仅如此,曹锟还在与李清芬交流过程中,培养出对墨梅的喜爱。此外,曹锟还有一位过从甚密的幕友,那就是齐白石。齐白石初到在北京,靠的便是曹锟接济。所以,曹锟后来下野,以书画及诗歌创作自娱,大概就源自李清芬、齐白石对他的影响。1990年代有学者写了本《布衣总统曹锟》,书中有这样的话︰

曹锟虽然年少时没怎么读书,但发迹后接触的文人比较多,耳濡目染,自己的写作水平也颇有长进,偶尔还能有一两篇精彩之作。

这是后人对其人其诗比较中肯的评价──虽然所言仍有失粗略。现在上网搜索,会发现拍卖网上有不少曹锟的画作。这些画作固有曹锟题词,但很少人注意到只要是墨梅,曹锟往往都会题写一首七言绝句。更有趣的是曹锟下野后开始学佛,对于儒书也有所涉猎。他把学佛和画梅结合在一起,称为「梅花禅」,这方面我们容后再论。

曹锟贿选下台之后,冯玉祥和张作霖把几年前因直皖战争下野的段祺瑞请出山来,作为名义元首,号称临时执政。临时执政名义上是兼有大总统与内阁总理的职能,但段氏并无实权,实权掌握在冯玉祥和张作霖手上。段祺瑞的《正道居集》所收篇章有不少就作于此时。章士钊为此书作序,提到︰

钊亦以此道非公所长,意存献可,而反复视之,转无以易。造意初若不属,细审其脉自在。选词初若生硬,实乃朴茂,非俗手所能。

这是章士钊对段祺瑞诗文的评价。我这几年主持段集注解的计划,在他《正道居集》的基础上更补辑得诗文作品数十篇,可见段氏晚年在文化界还是颇为活跃的。不过若将段、曹二人的诗作相比,我更喜欢曹锟的诗──这当然是站在文学的角度。段祺瑞为人古肃,诗如其人,说理多而抒情少,虽是蔼然长者之言,读起来竟如偈语一般。而曹锟的墨梅题诗,却往往兼有感世宗旨与自适情调。由此看来,真如宋人严羽所说:「诗有别材,非关书也。」禀赋才具不同,诗风也大相迳庭,而所谓学历、文化,并非唯一的决定性因素。

(古诗讲略七十一)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文:陈炜舜

历史学家唐德刚说北洋时代前后十六年,每四年就是一个微型朝代,前四年(1912-1916)是袁氏当国,次四年(1917-1920)段氏秉政,接着四年(1920-1924)是直系曹锟与吴佩孚掌权。民国十三年(1924)第二次直奉战争,直系战败,由张作霖掌权。每四年一个轮回。十六年中的七位北洋元首,有六位留下了诗作。他们的作品大抵可以分为感世、自适两端,勉强可以对应儒家所说的「内圣」和「外王」吧。常言道「有德者必有言」,道德、学养和功名往往形之于外。文待于质,文学是有所依附的。不过,一旦质被否定了,那么依附其上的文也往往遭到否定,这就是所谓「因人废言」。人们常说袁世凯不学无术(甚或不学有术),如果从作学问的角度来审核,也许不无原因。晚清时期,袁世凯、张之洞分别担任北洋与南洋大臣。张之洞学问、事功兼而善之,众所周知。但急功近利的袁世凯对张之洞的作派就未必认同了。有一次,袁世凯不无自得地对德国公使说:「张中堂是讲学问的;我是不讲学问的,我是讲办事的。」学界怪杰辜鸿铭当时担任张之洞的幕僚,听到此语后反唇相讥道:「诚然。然要看所办是何等事,如老妈子倒马桶,固用不着学问;除倒马桶外,我不知天下有何事是无学问的人可以办得好的。」袁世凯批评张之洞,固然有些嚣张,因此遭到辜鸿铭嘻笑怒骂。

辜氏之语,无疑也影响到后世对袁世凯的判断。但是,如果因为袁氏二十一岁投笔从戎,就把他前此所受教育的经历都否定掉,我就觉得何遽至此了。二十一岁的年龄放在现在,大学都快毕业了。据记载袁世凯少年时,堂叔袁保恒让他去北京家学中读书,考取功名。袁世凯去北京读了四年书,长进很大,据他自己说,那时为了考取功名,读书竟累到吐血,可结果还是没考上。十七岁时,他又回河南应考,又一次名落孙山。但有趣的是,袁世凯竟在乡下赢得一个「袁书呆」的外号──只不过他此时读的已经不是传统的四书五经,而是各种兵法书籍。科场屡战屡败后,他转而立志要做「万人敌」,要手上掌控十万精兵、横行天下。

尽管袁世凯投笔从戎,但他对诗歌依然保持着一定的兴趣。袁的远房侄子、民初四公子之一的张伯驹,他在1970年代写过一本《续洪宪纪事诗补注》,收录了一百零三首七言绝句,讲述他当年在袁家的一些经历和见闻,每一首绝句后都有一段文字解释。其中有一首谈到袁世凯的诗才︰

韬居指顾望铜台,不数阿瞒横槊才。

犹记雄风传诗句,一行猎马急归来。

大家都以为袁世凯是一介武夫,不通翰墨,但张伯驹说他的诗才实际上跟曹孟德有得一比。宣统年间,袁世凯遭到摄政王载沣忌恨,被迫告病辞官,回到老家彰德养病。他在这时写了一首题为〈春雪〉的七律,全诗如下:

连天雨雪玉兰开,琼树瑶林掩翠苔。

数点飞鸿迷处所,一行猎马疾归来。

袁安踪迹流风渺,裴度心期忍事灰。

二月春寒花信晚,且随野鹤去寻梅。

严格来说,「迷处所」和「疾归来」的对仗未必完全工稳,但正因如此,却营造出此联的流动感,那一行猎马驰骤的蹄声乍然打破了琉璃世界的迷离,令人顿悟方向何在,气势开阔。

袁世凯去世后,黎元洪、冯国璋相继担任大总统。他们的诗作不多,我们可先在这里谈一谈。黎元洪的〈赞蔡济民〉是一首四言悼词︰

卓哉斯人,盖代之英。河山毓秀,江汉钟灵。

经文纬武,取义存亡。出师未捷,联军变生。

降此鞠凶,夺我元勋。神州抱痛,楚水无声。

天荒地老,人往风清。瞻彼遗像,呜咽不平。

蔡济民是武昌起义中的义士,中华民国军政府鄂军都督府成立后,蔡济民主持谋略处,辅佐黎元洪。后来蔡氏于民国八年(1919)遇害,黎元洪因此写了这首悼词。此作韵脚是庚、青、阳、文通押,有嫌宽松,唯好处是行文典雅而富于情感。冯国璋的〈华安合群董事题词〉也是四言,更具有古今交融之趣︰

赋禀求形,人生非偶。疵疠夭札,天司其纽。

今也不然,责由人负。华安所学,驰誉九有。

与善为市,自童而耇。愿言长年,积金山阜。

欲尽从心,春成著手。保我大群,同跻仁寿。

华安是冯国璋早年入股的一间保险公司。保险行业始于英国,有众人互助的动机,这在当时的中国还是新奇玩意。于是华安公司就请了冯氏担任,并题词招徕顾客。冯氏题词前段讲到从前人人命运不同,夭寿各异,只能听天由命,但现在却能透过保险来互助互惠。而保险金也是一笔存款,储存多年后也是一笔可观的财产。末二句「保我大群,同跻仁寿」,不仅是告白,更含有世界大同的寓意。

与其他早年从军的元首相比,冯国璋从军前就读私塾、书院的时间最久,文化水平应该更高,但他似乎对作诗的兴趣不大。除了为华安公司的题词外,现存冯国璋另一首作品则写于甲午战后。当时他被选为赴日钦差大臣裕庚的随员,东渡学习军事。在日期间,冯氏致力于研究西方近代军事图籍,此后编纂了几部著作。途径马关时,冯国璋百感交集,曾赋绝句一首:

东赴日本过马关,低首伤心恨难言。

暗立兴国安邦志,青云直上九重天。

此诗固然发自真情,在忧国忧民的同时又充满自我勉励之意,文字也流畅自然。但就格律而言,则颇有瑕疵:四句之中,仅有末句为律句,其余三句皆否。又「关」属上平十五删,「言」属上平十三元,「天」属下平一先,三字皆不同韵。此诗充其量只能算作七言古绝。其实姑毋论韵脚与黏对,若将此诗四句全部调整为律句,并非难事。冯氏少时于诗歌创作当有训练。然此诗格律如此,可见其已多年不为此道,故选择弹性较大之古体。民国以后,冯氏为期刊题词,往往采用散文,似亦可见他与诗道较为疏远。

徐世昌接续冯国璋,担任了四年大总统(1918-1922),在北洋诸元首中在位最久,但他的政府前两年由皖系段祺瑞掌控,后两年由直系曹锟与吴佩孚的掌控,徐氏其实仅为虚位元首。但他毕竟是前清翰林出身,对于文教非常关注,以「文治总统」自居。在汪辟疆的《光宣诗坛点将录》里,把徐世昌比作梁山好汉「九尾龟」陶宗旺︰

田间释耒东海徐,寄情水竹恣嬉娱。

扬搉风雅愿在兹,诗城早筑晚晴簃。

徐姓郡望为东海,因此徐世昌又称徐东海。《晚晴簃诗汇》就是徐世昌主编的《清诗汇》两百卷,到目前为止还是最大最齐全的清诗总集。汪辟疆在这里提到了徐世昌写诗和编诗。初步统计,他编著的书籍流传下来的大概有三十多种,这是一笔很宝贵的财富。像他主编、自撰的《清儒学案》、《清诗汇》、《韬养斋日记》等,近几年都渐次整理出版了。除此之外,近年天津孙爱霞教授主编了《徐世昌文献辑刊》,煌煌一百二十四巨册,是徐氏著作的首次统整。这位北洋时期的文人总统仅现存诗作就有六千多首,其他各种造诣的确也都值得注意。

至于曹锟,一提到他,就会浮现贿选总统、猪仔总统的印象。他的贿选经过并非我们的主题,我在这里想谈的是他跟艺文方面的关系。曹锟为人比较实诚,一早就有「曹三傻子」的外号。年轻时因为家贫而辍学,在街头卖布。后来卖布也无以维生,就参加北洋军,那时他已二十三岁。所以相比其他人,曹锟少年时代接受的教育应该是最少的。但他在保定任职直隶督军时,和张之万(张之洞堂兄)之子张瑞荫往来甚密,张瑞荫推荐表兄李清芬为曹锟当秘书。曹锟知道李清芬擅画,就请他不必管别的事,每天作画,因此人称「画秘书」。不仅如此,曹锟还在与李清芬交流过程中,培养出对墨梅的喜爱。此外,曹锟还有一位过从甚密的幕友,那就是齐白石。齐白石初到在北京,靠的便是曹锟接济。所以,曹锟后来下野,以书画及诗歌创作自娱,大概就源自李清芬、齐白石对他的影响。1990年代有学者写了本《布衣总统曹锟》,书中有这样的话︰

曹锟虽然年少时没怎么读书,但发迹后接触的文人比较多,耳濡目染,自己的写作水平也颇有长进,偶尔还能有一两篇精彩之作。

这是后人对其人其诗比较中肯的评价──虽然所言仍有失粗略。现在上网搜索,会发现拍卖网上有不少曹锟的画作。这些画作固有曹锟题词,但很少人注意到只要是墨梅,曹锟往往都会题写一首七言绝句。更有趣的是曹锟下野后开始学佛,对于儒书也有所涉猎。他把学佛和画梅结合在一起,称为「梅花禅」,这方面我们容后再论。

曹锟贿选下台之后,冯玉祥和张作霖把几年前因直皖战争下野的段祺瑞请出山来,作为名义元首,号称临时执政。临时执政名义上是兼有大总统与内阁总理的职能,但段氏并无实权,实权掌握在冯玉祥和张作霖手上。段祺瑞的《正道居集》所收篇章有不少就作于此时。章士钊为此书作序,提到︰

钊亦以此道非公所长,意存献可,而反复视之,转无以易。造意初若不属,细审其脉自在。选词初若生硬,实乃朴茂,非俗手所能。

这是章士钊对段祺瑞诗文的评价。我这几年主持段集注解的计划,在他《正道居集》的基础上更补辑得诗文作品数十篇,可见段氏晚年在文化界还是颇为活跃的。不过若将段、曹二人的诗作相比,我更喜欢曹锟的诗──这当然是站在文学的角度。段祺瑞为人古肃,诗如其人,说理多而抒情少,虽是蔼然长者之言,读起来竟如偈语一般。而曹锟的墨梅题诗,却往往兼有感世宗旨与自适情调。由此看来,真如宋人严羽所说:「诗有别材,非关书也。」禀赋才具不同,诗风也大相迳庭,而所谓学历、文化,并非唯一的决定性因素。

(古诗讲略七十一)