文 |毕玲

图 |洪洋

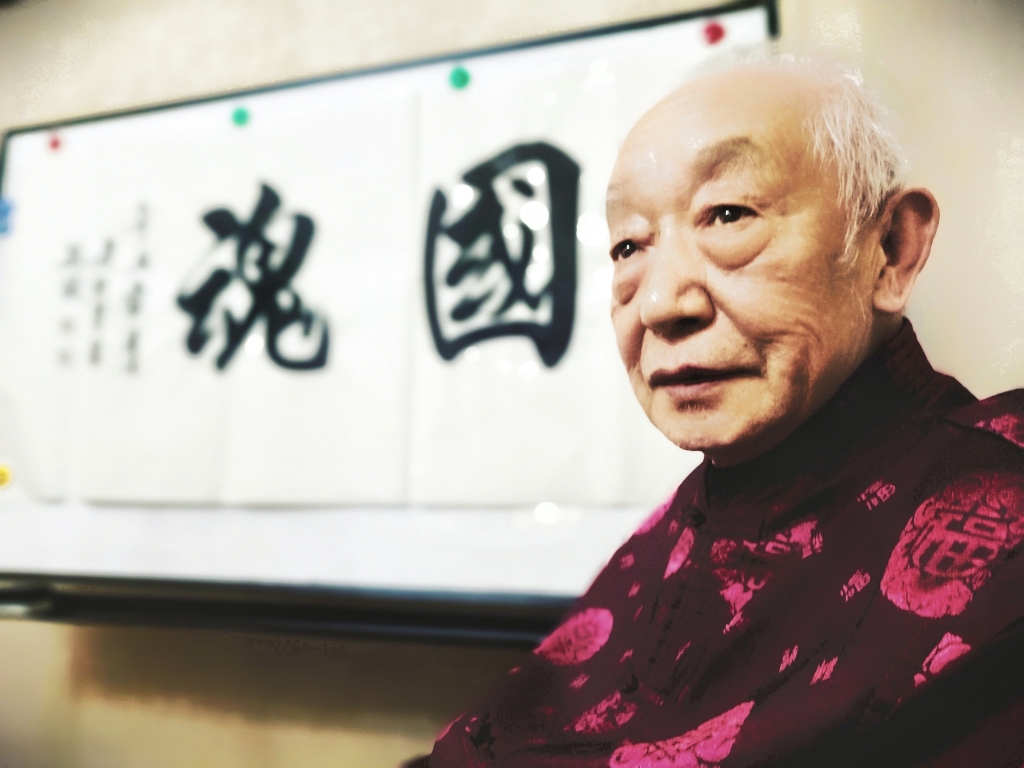

爱新觉罗·毓骏先生是满族镶黄旗人,先祖是清太宗皇太极七子常舒。先生汉姓金,一生从事教育,20世纪90年代就已经被授予「特级教师」称号。

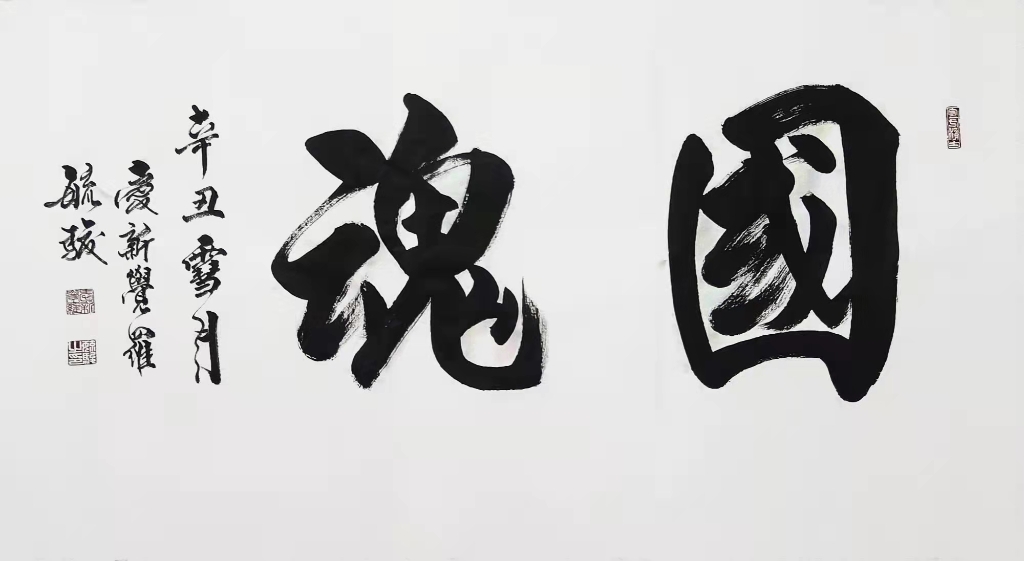

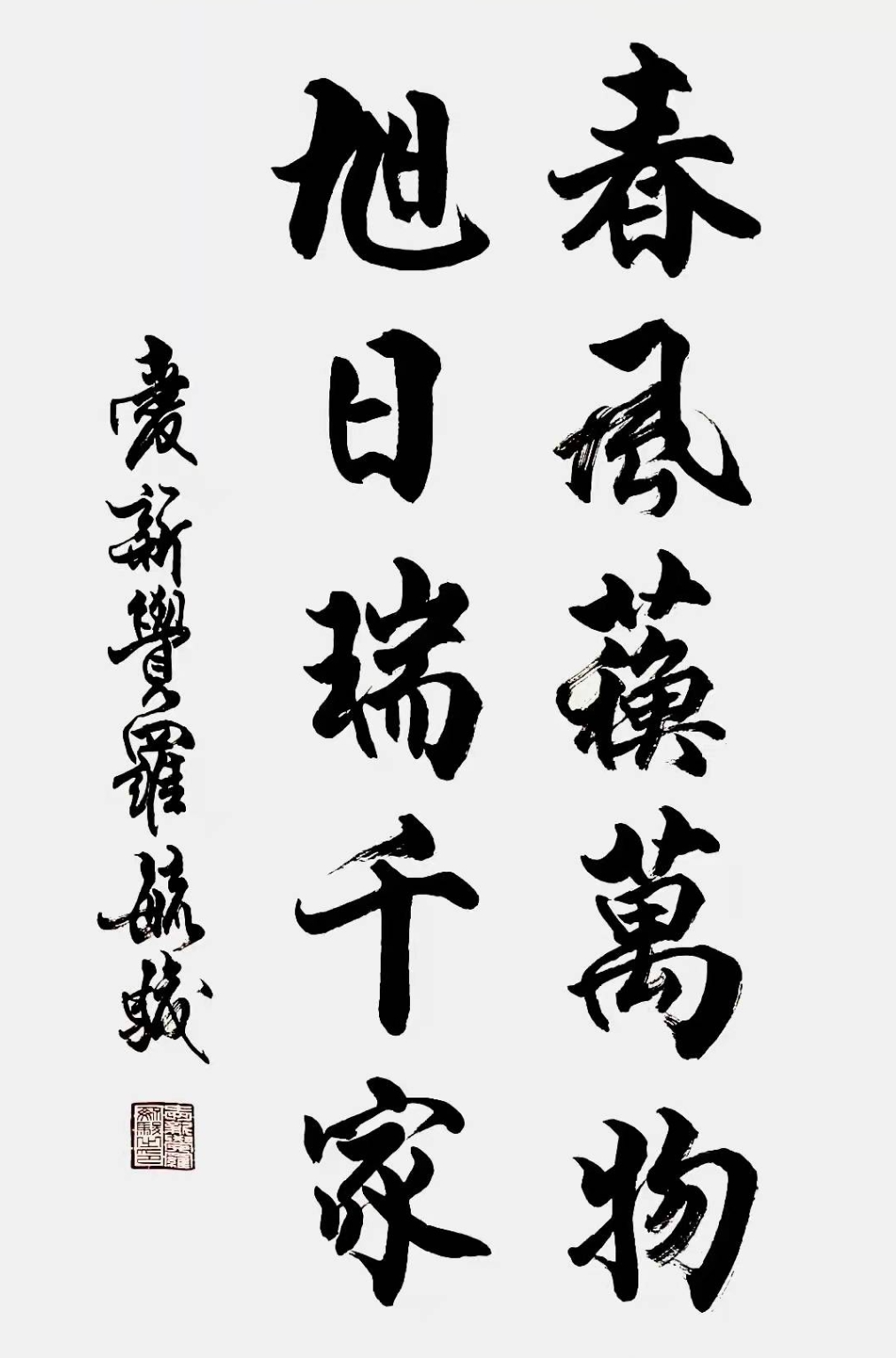

教育是毓骏先生的事业,与教育同在的,是毓骏先生对书法的热爱与痴迷。观毓骏先生的书法作品,如雨过天晴,清新舒朗,既有风清骨峻的魏晋气韵,更有雍容含蓄的庙堂神采,品毓骏先生的书法艺术,感受到厚重的综合之美,生动而坦荡地阐释了书言德、德为先,书言法、法有度,书言情、情至真的三重境界。

严谨的受教

在毓骏的记忆中,印象最深刻的是在童年时,严厉的父亲拿著一根小木棍,站在他的身后,如果没写好,父亲就拿小木棍毫不留情地打在他的手上。这使得毓骏先生深深地领悟到了做人做事要有纪律、有约束,从而影响了他的一生:无论做什么事情,都要有严格认真的态度,端正踏实的品行。

父亲要求毓骏习字时敬惜字纸,第一页写完,翻过来插空再写第二遍,写满之后,不能乱扔,要放在破盆子里烧掉,对文字的敬畏,就是对祖先优秀思想的敬畏,这份敬畏之心,就是对文化对历史的尊重。童年的毓骏,点燃盆里的字纸后,牢牢铭记文字背后所蕴含的对历史、对文化的敬畏。

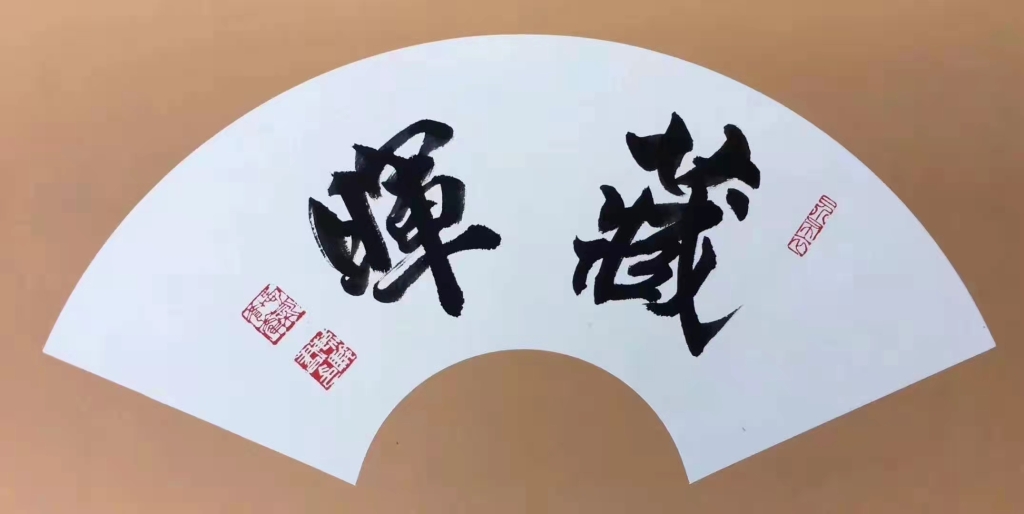

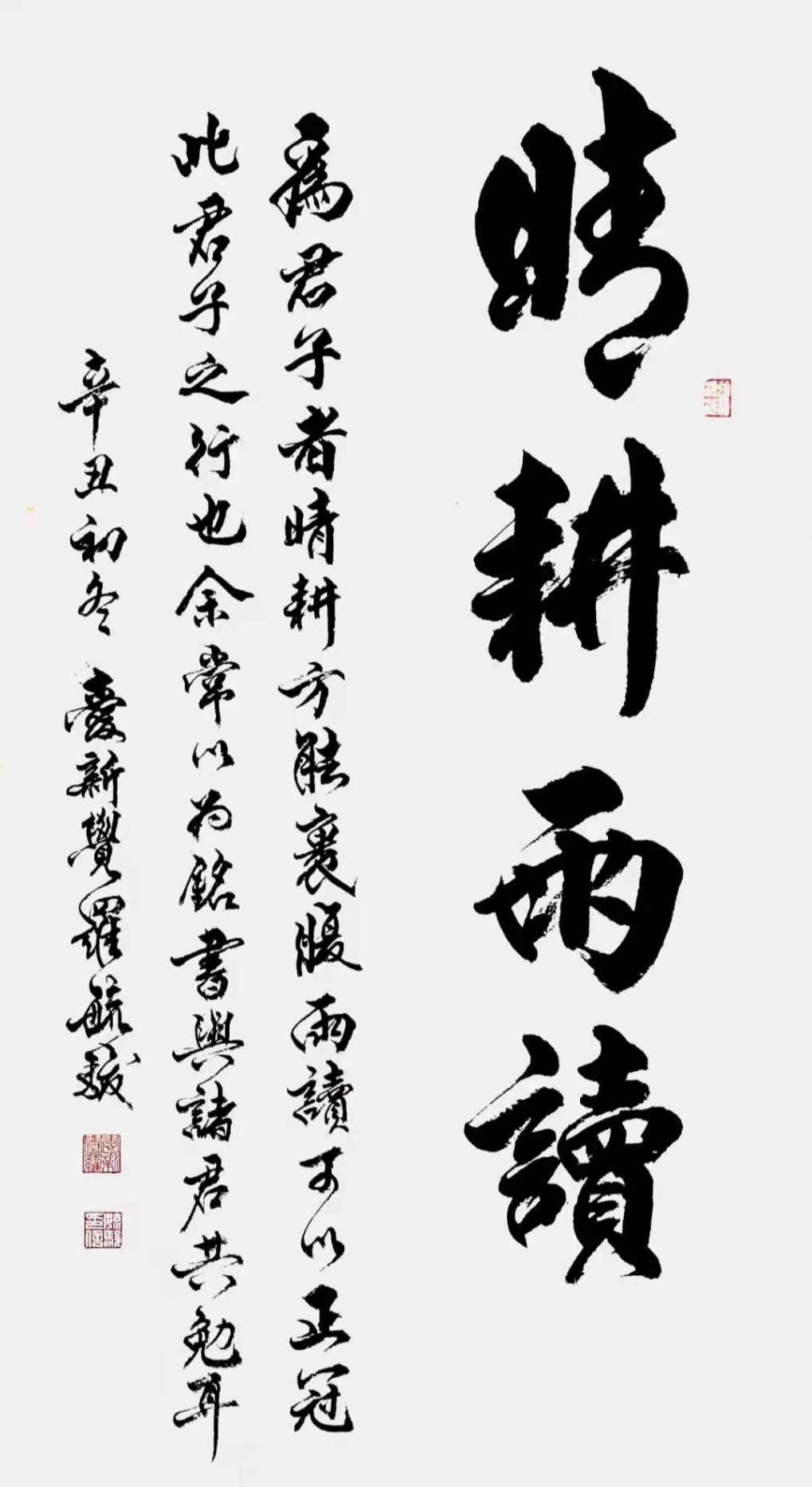

父亲还要求他「藏锋守拙」,在竖划用笔中垂露多,悬针少,锋芒要藏起来,不可锋芒毕露。看似是技法,却蕴含行事为人之道,「字写端庄方高雅,笔走中锋见精神」。毓骏先生认为,写字就是安安静静地写字,不用哗众取宠的各种「行为艺术」,写出来的汉字,要让人看了以后感觉美,而不是难受的装腔作势。毓骏的作品,端庄丰富,看似简单,却蕴含书法的奥秘:委婉而有内涵的用笔,讲究藏锋、回锋,自然、顺畅的运笔,舒展且疏密有致的结构与布局。这在用笔上的「古法」原则,被赵孟𫖯确定为「千古不易」的原则,即篆籀之法,注重藏锋、讲究笔毫的平衡运动,注重体现笔画内在之力,是较为含蓄的以中锋为主的笔法。

以德为先一「学痴」

毓骏写字的经历,饱含了生命格局的熏陶。例如临帖,绝不是看一笔就写一笔,而是先要静心读帖,看清楚了字的整体结构,理解了字的结构中整体的起承转合,再合上帖本,也就是脱帖,背写出来。写好之后,打开帖本进行对照,找出不同,再做改进;再背写、再对照、直到把字形、结构、用笔全部掌握。这样,从量变到质变的过程中,慢慢领悟到做人做事要有全局观、大局观:心有海天,不争一时一地。父亲的教导,写字如做人,德为本,德为先,以德立人,如果品德出了问题,即使是一代名儒,也依然是身败名裂。这样的从量变到质变的过程,也是慢慢摸索汉字书写规律的过程。

充满法度森严、笔功深厚、皇家富贵之气的雍正、乾隆两代帝王的字,是毓骏个人偏爱,因此,毓骏在书法创作中,践行书之法则与法度,融入自己的切身体悟,将书法与生活、生命揉为自然一体,有血有肉,相辅相成,几十年如一日,渐成方家。

毓骏在多年习字之余,爱上了诗词歌赋,用真挚的情感、朴素的语言写日常起居,写四季悄变,写友情牵挂。发现并开辟出前人未曾得出的学问、见解,是自然而然地自成一家,没有任何投机取巧得路径。他写道:「今生无悔作学痴,花甲时节戏弄诗,读书越多诗越浅,凑的几句送相知。」

爱新觉罗毓 · 骏简介:曾用名金毓骏,满族。1945 年生于北京,是清太宗皇太极第七子常舒的后人。从小受家庭文化熏陶,喜爱书法。临颜真卿、欧阳询、赵孟𫖯的楷书;王羲之、王献之行书;乾隆、雍正的行书。以行楷、行草见长,兼甲骨、钟鼎、隶书等。其书法运笔雄浑有力,字体浑厚圆润。尤楷书笔功深厚,运笔丰盈而跌宕,迅疾劲健。曾为电视剧《甄嬛传》《芈月传》等题写片名。作品不仅被中共中央办公厅、中南海、钓鱼台、人民大会堂等国家机构收藏,亦被日本、新加坡、韩国、美国、法国和中国台湾等的海内外游人收藏,曾经在多地举办个人书法展,应邀为多处寺庙和风景区题写碑文、匾额、楹联,是当代最具影响力的书法家之一。

作为国家级书法师,中华优秀传统文化传承人,其现为世界华人华商华侨联合总会文化顾问,中国建设文化研究会、新农村文化建设委员会高级艺术顾问,中国炎黄书画院院长,北京圣莲山书画院院长,北京出版社特聘专家,北京市特级教师。

(本文刊登自《紫荆养生》2022年春季刊)