《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

何建宗 I 全国港澳研究会理事、(香港)一国两制青年论坛创办人兼主席

全乃天 I (香港)一国两制青年论坛研究员

「香港故事」是「中国故事」的重要组成部分。要讲好「香港故事」,我们必须关注和深入分析西方媒体「讲什么」、「怎么讲」;从而为特区政府和民间力量在舆论方面制定更有力的应对策略,提升香港在国际传播中的话语权方面提出具体建议。

一、前言

作为国际大都会和金融中心,香港汇聚了全球最重要的电子、印刷和网上媒体。根据中国外交部的数据,截至2021年4月,驻港外国媒体共有628名持工作签证的外籍员工,而在香港特区政府新闻处新闻发布系统登记的海外媒体截至2021年7月有69间。过去三年,香港经历「修例风波」、香港国安法的实施和完善选举制度等影响深远的事件和举措。可惜,西方政府和媒体也在这段时间无所不用其极抹黑中国。香港作为国家与外部势力交锋的「前沿阵地」,无可避免受到各种偏见、歪曲和抹黑言论影响。

中共中央总书记习近平在2021年5月31日中共中央政治局就加强我国国际传播能力建设的集体学习中指出,要深刻认识新形势下加强和改进国际传播工作的重要性和必要性,下大力气加强国际传播能力建设,形成同我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权。 「十四五」规划也指出,要「加强对外文化交流和多层次文明对话,创新推进国际传播,利用网上网下,讲好中国故事,传播好中国声音,促进民心相通」。

「香港故事」是「中国故事」的重要组成部分。要讲好「香港故事」,我们必须关注和深入分析西方媒体「讲什么」、「怎么讲」;从而为特区政府和民间力量在舆论方面制定更有力的应对策略,提升香港在国际传播中的话语权方面提出具体建议。

二、西方媒体对香港报道的现况分析

(一)关注议题以政治和香港国安法为主

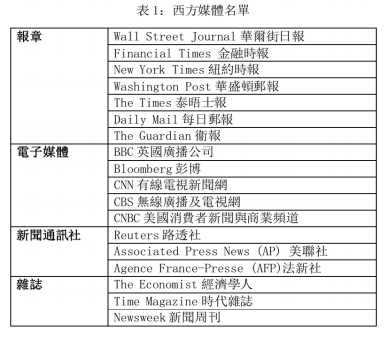

「一国两制青年论坛」(下称「本智库」)曾于2020年完成一项《外国媒体眼中的香港和「一国两制」》研究,以2019年「修例风波」的外媒报道为例,分析其报道手法、标题、内容并提出强化建制派建立国际话语权的建议。自2021年下半年起,本智库系统收集、整理和分析18间西方媒体对香港问题的报道,涵盖报道数目、报道议题、正负面分析等各方面。媒体研究范围包括18间西方媒体,其中报章7份、杂志3份、新闻通讯社3间、以及电子媒体5间,基本涵盖了主要西方报道中国和香港特区新闻的重要媒体,既有即时或即日新闻报道,也有较深度的专题分析文章;除了政治新闻为主的媒体,也有以财经为主要内容的频道(如彭博和CNBC)。本文的分析主要以最近三个月的相关报道为基础。 18间西方主要媒体详列于表1。

最近三个月数据分析

根据2021年11月1日至2022年1月31日的统计数据,18间西方媒体总共发布了270篇有关香港事务的新闻报道,每周对香港的报道的平均数量为20.8篇,每周报道量由8至39篇不等。报道数量最多的西方媒体为路透社,总共有52篇,占18间媒体报道总数的19.3%,其次是彭博(36篇)和法新社(33篇)。在四大媒体类型中,新闻通讯社的报道数量最多,总共有116篇,超过总量的四成(43.0%),其次依次是报章(28.1%)、电子媒体(23.3%)和杂志(5.6%)。

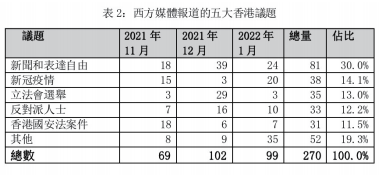

根据报道内容,表2列出西方媒体对香港报道所涉及的五大议题。总体而言,西方媒体的题材仍然集中于政治议题以及香港国安法实施的相关情况。报道中最多涉及的五个议题依次是「新闻和表达自由」(30.0%)、「新冠疫情」(14.1%)、「立法会选举」(13.0%)、反对派人士现况(12.2%)和香港国安法案件(11.5%)。 「新闻和表达自由」议题的报道主要集中在2021年12月和2022年1月,报道内容主要涉及香港两间网媒相继停运,西方媒体认为香港的新闻自由继续受到香港国安法的「打压」。 「新冠疫情」的相关报道主要集中在2021年11月和2022年1月,西方媒体在11月较为关注内地与香港两地通关的进展,在1月则关注香港自元旦以来爆发的第五波新冠疫情,并著重批评香港坚守的「动态清零政策」;「立法会选举」议题则主要集中于2021年12月19日立法会选举前后报道,报道中的论点大多认为香港的新一届立法会选举是受到中央政府「操控」的「清一色」选举,并重点突出立法会选举「投票率低」的现象。 「反对派人士」方面,西方媒体主要关注他们在港因违法被捕和接受审讯的消息;而对于香港国安法的相关案件,西方媒体也特别关注。

(二)反对派仍然占据媒体话语权

每个媒体都有自己的报道立场。但在描述事件和报道的同时,媒体通过引述评论员的观点,一方面可以丰富报道的内容,也可以加强报道的公信力。香港政治议题争议性大,媒体找什么立场和什么背景的人作评论变得十分关键,这些评论也是分析媒体话语权的重要指标。

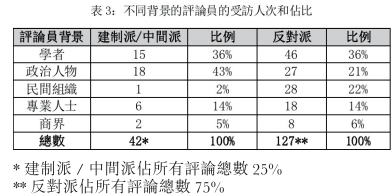

本文分析的270篇有关香港报道当中,共引述评论员观点169人次。表3列出评论员的背景和政治立场,从中可见建制派在西方媒体话语权的情况。以比例方面,反对派的评论员占比达75%,是建制派/中间派的三倍。评论员背景方面,建制/中间派和反对派的构成有较大差异。前者较多来自政界和学界,而后者的民间组织比例则比前者高。外籍人士在反对派评论人次比例中明显偏高,占44.1%,反观建制派和中间派,只有9.5%。

(三)建制派/中间派多元性有待提高

本文把评论员的背景分为民间组织、学者、专业人士、政治人物和商界5类。建制派/中间派评论员除了在总量远逊于反对派以外,其多元性也有所不如。建制派的评论员有大约一半来自政界人物,其次是学者;民间组织和商界偏少,各不足一成。反对派方面,无论民间组织、学者和专业人士评论员比例都不少,都超过两成。

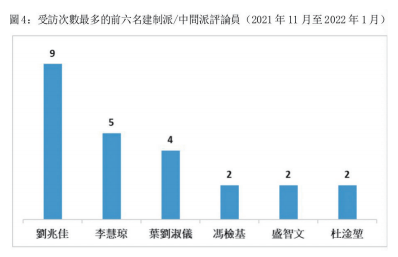

图4显示在调查时段内受访次数最多的6名建制派/中间派人士,分别为全国港澳研究会副会长刘兆佳、民建联主席李慧琼、新民党主席叶刘淑仪、前民协主席冯检基、兰桂坊集团主席盛智文和大律师公会主席杜淦堃。前四名人士主要就去年12月立法会选举作出评论。

(四)政府官员反击日趋积极

多年来,西方媒体一直不遗余力抹黑香港,尤其在2019年「修例风波」以后。特区政府正加大作出回应和澄清的力度,以更主动的姿态在国际社会讲述「香港故事」。自2019年起,特区政府已经开始留意西方媒体对香港事务的偏颇和不实报道,并就具体文章作出回应及澄清。 「香港品牌」(Brand Hong Kong)网站的「回应及澄清资料库」中收录了特区政府自2019年5月起回应西方媒体的相关信件。

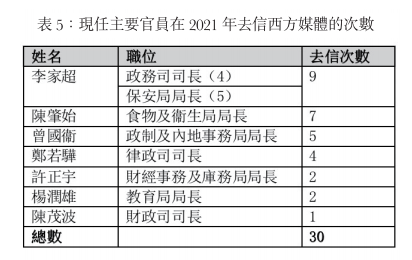

回应及澄清信件由特区政府各司局发出,本文统计了自2019年以来主要官员(司长和局长)去信的情况。自2019年以来,特区政府的司长和局长总共向西方媒体回应58次,其中2021年39次,比2020年的18次增加了120%。

在去年曾经回应西方媒体的现任司长和局长中,以政务司司长李家超的次数最多,达9次,其中在担任保安局局长时回应5次,担任政务司司长后回应了4次;其次为食物及卫生局局长陈肇始和政制及内地事务局局长曾国卫(见表5)。李家超最近一次是2022年1月11日回应《经济学人》于2022年1月8日有关香港立法会选举「被操控」和「不民主」的言论,强调立法会选举公平、公开、公正,正如回归后的各次选举一样;而全世界有多种民主模式,并不是任何国家的专利。香港实施「一国两制」,其民主制度根据基本法采取循序渐进和符合特区实际情况的原则,不断向前发展。

三、加强国际话语权的建议

上述研究结果和观察显示,香港特区在国际传播的话语权相当弱势,建制派人士在海外与在香港的民意支持度并不匹配。本文认为,要加强话语权,应该从「人」、「能力」和「平台」三方面著手。

(一)鼓励更多不同背景的评论员和撰稿人

本文提到,无论在学者、政治人物或者民间组织等不同界别,建制派/中间派在评论者的统计当中都大幅落后。优秀的评论员必须英语良好,对香港问题有深入和正确的认识,了解、拥护并有能力向海外宣扬「一国两制」。因此,有必要主动培养更多来自不同界别的时事评论员和作者。

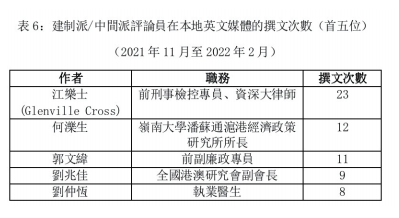

表6列出2021年11月至2022年2月首五位建制派/中间派评论员在本地英文媒体的撰文次数。可见,活跃撰文的以资深专业人士、退休官员和学者较多,年轻撰稿人相对少。

本文建议,有关方面应该主动加强建制派人士的英语论述能力和曝光率,其中社交媒体是非常重要的一环。建制派政治人物,尤其是年轻一辈和英语水平较高者,应该主动开设英语传播频道,例如YouTube、Twitter和Instagram。定期的(甚至是每日的)有关香港新闻的英文评论,可以加强对本地外国人的影响力,进而辐射到国外。除了现有的政治人物,建制派也应该培养更多来自不同界别,有留学背景的年轻人成为「KOL」,由他们传达建制派信息和驳斥对方的谬论和谣言,将会更有说服力。

(二)强化本地建制媒体的英语内容

要强化在媒体的话语权,除了有合适的人选和足够的英语和论述能力,也需要有充足的平台。要短时间内打破外国媒体的歧视和偏见并非易事。建制派应该更多善用现有英文渠道和积极开拓自己的英语传播频道。近年建制派出现众多网上媒体,包括点新闻、橙新闻、HKG报、港人讲地等等。传统的爱国媒体如大公报和文汇报也设立众多网上媒体,提供大量文字和视频资讯。然而,较具规模的英语频道却还未出现。

建议集中力量和资源打造一到两个高水平的香港网上英语平台,包含评论文章,短视频和时事节目。这些平台应该与现有中文网媒深入合作,务求在内容和选材方面互相配合,更快速灵活地做好国际传播工作。国际传播不只是英语传播,有效的传播需要根据受众的背景制作符合其文化和习惯的内容,潜移默化改变他们的观点。这并非现有中文媒体的强项,也并非翻译个别中文文章可以达致。

(三)培养更多善用英语的年轻学者

本地和外地的建制派学者的受访数与反对派相比偏低,只有其三分之一。学者相对于政治人物的评论较为客观,也较容易被读者认同。研究香港问题的本地和内地学者相当多,但在西方媒体评论圈的代表性却偏低。因此,本文建议应加强与香港和外国的学者联系,鼓励观点持平或接近的年轻学者多参与媒体的评论。这些学者可以先在建制派的英语频道和媒体曝光,并保持一定的专业和客观性,不宜被视为官方的「传声筒」,否则将降低在外媒评论的机会。

(四)特区政府加强海外社交媒体宣传

面对不断增加的西方媒体对香港现状的失实报道,特区政府有必要增强话语权,取得塑造「香港故事」的主动权。除了传统的网站平台外,政府应更主动利用社交媒体平台例如YouTube、Twitter、Instagram。发布形式也应该尽量贴近网络文化,以图片和视频为主,避免过多冗长的文章。建议特区政府考虑特设有关「一国两制」和香港现况的相关账号和频道,更主动和及时地回应众多失实报道。

本文发表于《紫荆论坛》2022年3-4月号第27-31页

扫描二维码分享到手机