“十四五”开局之年,中国在第四代核电技术方面取得世界领先级重大突破! 2021年12月20日,国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价,成功并网发电。这一全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆走出了中国核电技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路,在中国核电发展史上书写了浓墨重彩的一笔,将有力助推中国稳步实现碳达峰碳中和的可持续发展目标。

文|北京 秦日安

基于四代核电技术的“最安全核电站”

核能利用是二十世纪人类最伟大的发现之一,核电也是迄今为止最为复杂的能源系统,安全是核电的生命线。历史上,1979年美国三里岛、1986年前苏联切尔诺贝利以及2011年日本福岛等地核电站发生的严重事故,都曾引发较大社会恐慌,给核电蒙上了阴影,也使世界核电发展陷入了瓶颈。 60余年来,核电技术经历了从一代原型堆到二代商业化反应堆,再到三代先进大功率核反应堆的迭代升级。如今,人类正在向安全性更高、经济性更好、废物产生量更少的四代核电技术发起探索和实践。

高温气冷堆(HTGR),顾名思义指具有高温特征、使用气体进行堆芯冷却的核反应堆。作为第四代核电技术的代表堆型之一,高温气冷堆是一种近乎理想的安全的核反应堆,固有安全性是它的核心特征。

高温气冷堆的核燃料元件为耐高温全陶瓷包覆燃料球。以华能石岛湾高温气冷堆为例,其采用的燃料球直径6厘米,最外层是石墨层,里面是弥散在基体石墨粉中的大约12,000个四层全陶瓷材料包覆的、直径约0。9毫米的核燃料颗粒。由于堆芯结构材料不含金属,石墨的弹性模量很低,热膨胀系数和热中子吸引截面小,机械性能和稳定性很高。实验表明,这种燃料球能更好地约束燃料和裂变产物,即使在1,620℃的高温条件下仍能够保持完好,防止出现堆芯熔融和放射性大量释放的严重后果,所以高温气冷堆被称为“不会熔毁的反应堆”。

要是温度超过1,620℃怎么办?如若发生失冷失压事故,主传热系统失效,高温气冷堆的堆芯余热可藉助热传导、热辐射、对流换热等自然机理导出,也就是说能够保证燃料元件的最高温度始终不超过1,620℃的安全限值。此外,高温气冷堆新燃料元件的补给和乏燃料的卸出是在一种不停堆的连续装卸方式下进行,形成了一个流动的球床堆芯,如此又大大提高了反应堆的安全性。

简言之,不采取任何外界干预,高温气冷堆仅依靠材料本身的能力,就能够保证反应堆放射性不会熔毁、不会大量外泄,能最大可能地降低核能安全风险。因此高温气冷堆又被业界叫作“傻瓜堆”,高温气冷堆核电站也被誉为“最安全的核电站”。

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程,共包含2个反应堆。 2021年12月20日,其1号反应堆首次并网成功发出第一度电,标志著全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆实现了从“实验室”到“工程应用”质的飞跃。面对全球核能系统更新换代的形势,中国率先在人类能源进步史上立起里程碑,将使未来人类在更多利用核能的同时不再“谈核色变”。

中国核电技术自主创新的新标杆

位于黄海之滨——山东荣成的华能石岛湾核电站,是中国最新设计和开发的第一座具有完全自主知识产权、具备商用规模的模块式高温气冷堆示范型核电站,是中国华能集团联合清华大学、中核集团、哈电集团等单位自主设计、建造、调试和运营的又一项大国重器。

上世纪80年代,在国家“863”高技术研究发展计划的支持下,以中国科学院院士王大中为代表的清华大学科研团队率先开展了10MW高温气冷实验堆的研究与开发工作。直至2003年1月,实验堆终于实现了满功率发电运行。至此,高温气冷堆技术转化成商业堆应用、实现技术产业化的条件基本成熟。 2004年,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程开始筹备,2006年被列入16个国家科技重大专项之一,并于2012年底正式开工建设。

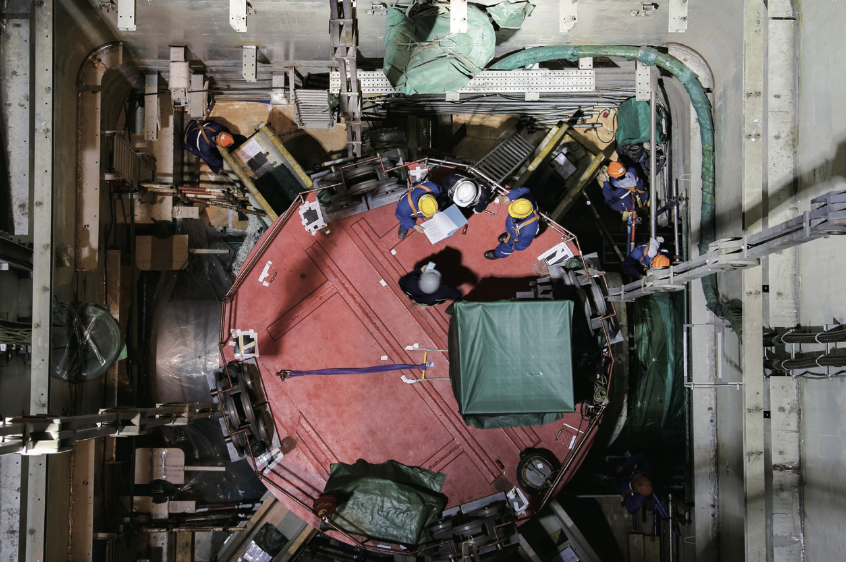

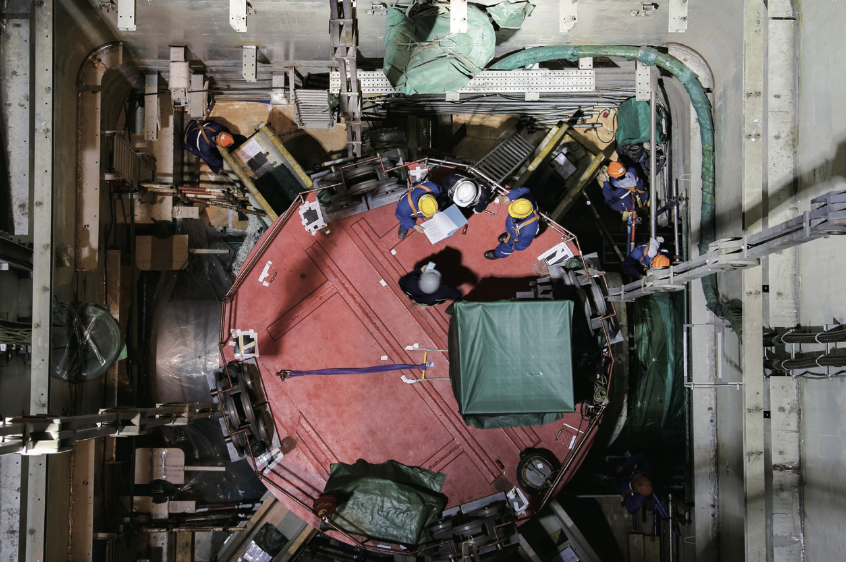

三十余年的磨砺、十余年的建设,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程是几代核电人筚路蓝缕、不辞劳苦的成果。整个研制过程由数百位科学家参与,在大约5万张图纸、10万页文件中不断打破国外技术垄断,并填补多项国内技术空白。

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程中首次使用的设备达2,200余台,其中创新型设备660余台,包括蒸汽发生器、主氦风机等一系列世界首台套重大装备制造和创新技术。其整体设备国产化率高达93。4%,申请国际专利近百件,其中已有50多项获得授权,申请国内发明专利达400多项。

从10MW高温气冷实验堆建成,到华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式并网发电,这是中国第一次在一种工业规模的先进反应堆技术上领先世界,是中国核电技术自主创新的新标杆,对促进中国核能高质量发展、助力高水平科技自立自强具有关键意义。

目前,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程机组各项运行指标正常,反应堆、汽轮发电机及相关系统设备运行稳定。 1号反应堆正稳步向单堆满功率推进,2号反应堆并网发电前各项试验有序开展,双堆有望于今年全面投入商运。

推动绿色低碳发展的重要支撑

核电自开发伊始即倍受世界各国瞩目。从上世纪50年末前苏联建成首座商用核电厂以来,核电已经成为全球能源的重要组成部分,在减少二氧化碳排放、实现能源多元化保障等方面发挥著重要作用。中国的核电事业起步于上世纪70年代,然而直至1991年被誉为“国之光荣”的秦山核电站建成投入运行,中国内地核电才有了“零”的突破。

尽管起步较晚,但中国大步快赶,核电事业走过了从无到有、由弱到强、从学习引进、消化吸收到自主研发的历程,先后掌握30万、60万、100万千瓦级的型谱化核电技术,在研发设计、工程建设、装备制造、运行维护等各方面能力均有了大幅提升,培养了一大批核电专业技术人才,具备了核电技术及装备“走出去”的实力。如今,核电事业“三十而立”,中国也随之成功跻身世界核电第一阵营,成为全球少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一。

截至2021年12月31日,中国内地运行核电机组共53台,总装机容量5,464。695万千瓦,仅次于美国与法国,继续位居世界第三位;中国内地在建核电机组16台,总装机容量1,750。779万千瓦,连续15年位居世界第一位。另据《中国核能发展报告(2021)》蓝皮书预计,到2025年,中国核电在运装机容量7,000万千瓦左右,在建约5,000万千瓦;到2030年,核电在运装机容量达到1。2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%。

与此同时,中国核电始终保持著良好的安全运行记录,为中国能源结构调整、二氧化碳减排和社会经济发展皆做出了重要贡献。小小的身体蕴藏著巨大的能量,这是核电的高效奥秘。与此同时,清洁无污染又赋予了核电更大的魅力。 2021年,中国核电发电量为4,071。41亿千瓦时,占全国发电量的5。02%;与燃煤发电相比,相当于减少燃烧标准煤11,558。05万吨,减少排放二氧化碳30,282。09万吨、二氧化硫98。24万吨、氮氧化物85。53万吨。在全球能源革命与可持续发展的大背景下,发展核电的优势与趋势不言而喻。

今年1月25日,习近平总书记深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务,在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时表示,推进“双碳”工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要,是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要,是满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生的迫切需要,是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。他同时提出,积极安全有序发展核电。

可以预见,下一步核电可与风、光、水等清洁可再生能源协同发展,大规模替代传统化石能源,将成为中国优化能源结构、如期达成“双碳”目标、推动绿色低碳发展的重要支撑。

以装机容量20万千瓦的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程为例,其满功率运行投产之后,将带来每年14亿度的发电量,可为200万居民提供生活用电,预计每年可减少二氧化碳排放90万吨,相当于每年减少燃煤25万吨。又比如中国三代核电技术代表的“华龙一号”,每台装机容量116。1万千瓦的“华龙一号”机组年发电量近100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求,相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7,000多万棵。

这样一对比,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程的发电体量似乎并不大。但是作为升级款的第四代核电技术,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程的发电效率更高,同时可大幅拓展核电的应用领域,形成“以一电带万电”的跨越式发展,带动全产业链转型升级。因反应堆出口平均温度可达750℃,并具备提高至950℃以上的潜力,这一温度参数覆盖乙醇提纯、盐化工、石油化工、煤化工、制氢等领域绝大部分热源需求。反应堆作为温度介质,最高的温度可以用来制氢,400多度的温度用来工业蒸汽或发电,底下100℃左右的余热可以非常经济地用于民生供暖。

作为中国核电的“新名片”,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程为“十四五”核电事业赢得了良好开局。在坚持自主创新、勇攀科技高峰的征程上,中国核电将继续砥砺扬帆,在保障能源安全的同时,为稳步实现“双碳”目标、建设美丽中国做出新的贡献。

(作者系中科院研究员)

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

“十四五”开局之年,中国在第四代核电技术方面取得世界领先级重大突破! 2021年12月20日,国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价,成功并网发电。这一全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆走出了中国核电技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路,在中国核电发展史上书写了浓墨重彩的一笔,将有力助推中国稳步实现碳达峰碳中和的可持续发展目标。

文|北京 秦日安

基于四代核电技术的“最安全核电站”

核能利用是二十世纪人类最伟大的发现之一,核电也是迄今为止最为复杂的能源系统,安全是核电的生命线。历史上,1979年美国三里岛、1986年前苏联切尔诺贝利以及2011年日本福岛等地核电站发生的严重事故,都曾引发较大社会恐慌,给核电蒙上了阴影,也使世界核电发展陷入了瓶颈。 60余年来,核电技术经历了从一代原型堆到二代商业化反应堆,再到三代先进大功率核反应堆的迭代升级。如今,人类正在向安全性更高、经济性更好、废物产生量更少的四代核电技术发起探索和实践。

高温气冷堆(HTGR),顾名思义指具有高温特征、使用气体进行堆芯冷却的核反应堆。作为第四代核电技术的代表堆型之一,高温气冷堆是一种近乎理想的安全的核反应堆,固有安全性是它的核心特征。

高温气冷堆的核燃料元件为耐高温全陶瓷包覆燃料球。以华能石岛湾高温气冷堆为例,其采用的燃料球直径6厘米,最外层是石墨层,里面是弥散在基体石墨粉中的大约12,000个四层全陶瓷材料包覆的、直径约0。9毫米的核燃料颗粒。由于堆芯结构材料不含金属,石墨的弹性模量很低,热膨胀系数和热中子吸引截面小,机械性能和稳定性很高。实验表明,这种燃料球能更好地约束燃料和裂变产物,即使在1,620℃的高温条件下仍能够保持完好,防止出现堆芯熔融和放射性大量释放的严重后果,所以高温气冷堆被称为“不会熔毁的反应堆”。

要是温度超过1,620℃怎么办?如若发生失冷失压事故,主传热系统失效,高温气冷堆的堆芯余热可藉助热传导、热辐射、对流换热等自然机理导出,也就是说能够保证燃料元件的最高温度始终不超过1,620℃的安全限值。此外,高温气冷堆新燃料元件的补给和乏燃料的卸出是在一种不停堆的连续装卸方式下进行,形成了一个流动的球床堆芯,如此又大大提高了反应堆的安全性。

简言之,不采取任何外界干预,高温气冷堆仅依靠材料本身的能力,就能够保证反应堆放射性不会熔毁、不会大量外泄,能最大可能地降低核能安全风险。因此高温气冷堆又被业界叫作“傻瓜堆”,高温气冷堆核电站也被誉为“最安全的核电站”。

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程,共包含2个反应堆。 2021年12月20日,其1号反应堆首次并网成功发出第一度电,标志著全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆实现了从“实验室”到“工程应用”质的飞跃。面对全球核能系统更新换代的形势,中国率先在人类能源进步史上立起里程碑,将使未来人类在更多利用核能的同时不再“谈核色变”。

中国核电技术自主创新的新标杆

位于黄海之滨——山东荣成的华能石岛湾核电站,是中国最新设计和开发的第一座具有完全自主知识产权、具备商用规模的模块式高温气冷堆示范型核电站,是中国华能集团联合清华大学、中核集团、哈电集团等单位自主设计、建造、调试和运营的又一项大国重器。

上世纪80年代,在国家“863”高技术研究发展计划的支持下,以中国科学院院士王大中为代表的清华大学科研团队率先开展了10MW高温气冷实验堆的研究与开发工作。直至2003年1月,实验堆终于实现了满功率发电运行。至此,高温气冷堆技术转化成商业堆应用、实现技术产业化的条件基本成熟。 2004年,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程开始筹备,2006年被列入16个国家科技重大专项之一,并于2012年底正式开工建设。

三十余年的磨砺、十余年的建设,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程是几代核电人筚路蓝缕、不辞劳苦的成果。整个研制过程由数百位科学家参与,在大约5万张图纸、10万页文件中不断打破国外技术垄断,并填补多项国内技术空白。

华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程中首次使用的设备达2,200余台,其中创新型设备660余台,包括蒸汽发生器、主氦风机等一系列世界首台套重大装备制造和创新技术。其整体设备国产化率高达93。4%,申请国际专利近百件,其中已有50多项获得授权,申请国内发明专利达400多项。

从10MW高温气冷实验堆建成,到华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式并网发电,这是中国第一次在一种工业规模的先进反应堆技术上领先世界,是中国核电技术自主创新的新标杆,对促进中国核能高质量发展、助力高水平科技自立自强具有关键意义。

目前,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程机组各项运行指标正常,反应堆、汽轮发电机及相关系统设备运行稳定。 1号反应堆正稳步向单堆满功率推进,2号反应堆并网发电前各项试验有序开展,双堆有望于今年全面投入商运。

推动绿色低碳发展的重要支撑

核电自开发伊始即倍受世界各国瞩目。从上世纪50年末前苏联建成首座商用核电厂以来,核电已经成为全球能源的重要组成部分,在减少二氧化碳排放、实现能源多元化保障等方面发挥著重要作用。中国的核电事业起步于上世纪70年代,然而直至1991年被誉为“国之光荣”的秦山核电站建成投入运行,中国内地核电才有了“零”的突破。

尽管起步较晚,但中国大步快赶,核电事业走过了从无到有、由弱到强、从学习引进、消化吸收到自主研发的历程,先后掌握30万、60万、100万千瓦级的型谱化核电技术,在研发设计、工程建设、装备制造、运行维护等各方面能力均有了大幅提升,培养了一大批核电专业技术人才,具备了核电技术及装备“走出去”的实力。如今,核电事业“三十而立”,中国也随之成功跻身世界核电第一阵营,成为全球少数几个拥有比较完整核工业体系的国家之一。

截至2021年12月31日,中国内地运行核电机组共53台,总装机容量5,464。695万千瓦,仅次于美国与法国,继续位居世界第三位;中国内地在建核电机组16台,总装机容量1,750。779万千瓦,连续15年位居世界第一位。另据《中国核能发展报告(2021)》蓝皮书预计,到2025年,中国核电在运装机容量7,000万千瓦左右,在建约5,000万千瓦;到2030年,核电在运装机容量达到1。2亿千瓦,核电发电量约占全国发电量的8%。

与此同时,中国核电始终保持著良好的安全运行记录,为中国能源结构调整、二氧化碳减排和社会经济发展皆做出了重要贡献。小小的身体蕴藏著巨大的能量,这是核电的高效奥秘。与此同时,清洁无污染又赋予了核电更大的魅力。 2021年,中国核电发电量为4,071。41亿千瓦时,占全国发电量的5。02%;与燃煤发电相比,相当于减少燃烧标准煤11,558。05万吨,减少排放二氧化碳30,282。09万吨、二氧化硫98。24万吨、氮氧化物85。53万吨。在全球能源革命与可持续发展的大背景下,发展核电的优势与趋势不言而喻。

今年1月25日,习近平总书记深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务,在主持中共中央政治局第三十六次集体学习时表示,推进“双碳”工作是破解资源环境约束突出问题、实现可持续发展的迫切需要,是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要,是满足人民群众日益增长的优美生态环境需求、促进人与自然和谐共生的迫切需要,是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要。他同时提出,积极安全有序发展核电。

可以预见,下一步核电可与风、光、水等清洁可再生能源协同发展,大规模替代传统化石能源,将成为中国优化能源结构、如期达成“双碳”目标、推动绿色低碳发展的重要支撑。

以装机容量20万千瓦的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程为例,其满功率运行投产之后,将带来每年14亿度的发电量,可为200万居民提供生活用电,预计每年可减少二氧化碳排放90万吨,相当于每年减少燃煤25万吨。又比如中国三代核电技术代表的“华龙一号”,每台装机容量116。1万千瓦的“华龙一号”机组年发电量近100亿度,能够满足中等发达国家100万人口的年度生产和生活用电需求,相当于每年减少标准煤消耗312万吨、减少二氧化碳排放816万吨,相当于植树造林7,000多万棵。

这样一对比,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程的发电体量似乎并不大。但是作为升级款的第四代核电技术,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程的发电效率更高,同时可大幅拓展核电的应用领域,形成“以一电带万电”的跨越式发展,带动全产业链转型升级。因反应堆出口平均温度可达750℃,并具备提高至950℃以上的潜力,这一温度参数覆盖乙醇提纯、盐化工、石油化工、煤化工、制氢等领域绝大部分热源需求。反应堆作为温度介质,最高的温度可以用来制氢,400多度的温度用来工业蒸汽或发电,底下100℃左右的余热可以非常经济地用于民生供暖。

作为中国核电的“新名片”,华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程为“十四五”核电事业赢得了良好开局。在坚持自主创新、勇攀科技高峰的征程上,中国核电将继续砥砺扬帆,在保障能源安全的同时,为稳步实现“双碳”目标、建设美丽中国做出新的贡献。

(作者系中科院研究员)