在东汉末年,随著汉朝政治的衰败,经学也开始衰落。加上战乱,印度传进来的佛教逐渐流行,又有道教兴起,从魏晋南北朝到隋唐时代,直处于三教争立的时代。这一段时期内,经学没有太大发展,基本上是固守阵地。唐代有一些经学家,对汉代经书作了一些研究,在注经后面加上疏。《十三经注疏》中第一卷《周易正义》,就是唐代的孔颖达在王弼“注”的基础上进行“疏”的。疏的作用就是对经文与注文,引述更多的资料,进行更加详细的阐发。《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》也都是唐代孔颖达作的疏。《周礼注疏》《仪礼注疏》都是唐代贾公彦作疏。《春秋公羊传注疏》是唐代徐彦作疏。《春秋谷梁传注疏》是唐代杨士勋作疏。《孝经注疏》是唐玄宗所注,宋代邢昺疏。《五经正义》都是孔颖达作的疏,还有五书是唐人所注疏。“十三经”中有十经是唐人的注疏,这说明唐代在继承发展经学方面是有贡献的。唐代有三位名人,在弘扬儒学方面有较大贡献。

一是韩愈,著《原道》,提出儒家的道统,以区别于佛教的法统与道教的道统。他认为儒家的道是仁义道德:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待外之谓德。”道统是从尧开始往下传的,“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行;由周公而下,下而为臣,故其说长”。这是非常深刻的一段话,被历代许多学者所引用。这个道统在先秦孟子那里就有萌芽,到韩愈这时确定了下来,成为儒家公认的完整形态的道统。这个道统,提到荀子与扬雄,认为他们选择不精,论述不详,没有真正继道统。汉代的“儒者宗”董仲舒居然没有进入他的视野。从孟子以后,没有人可以担当传承道统者,韩愈自然认为只有自己能够担当儒家道统的传承。但是,几百年后的南宋朱熹再讲儒家道统时,仍然说从孟子以后没有人能够担当传承儒家道统。其中当然包括韩愈。朱熹所讲的道统,没有说荀子、董仲舒、扬雄、韩愈有哪些不足之处。朱熹也认为只有他自己够格担当儒家道统的传承。从清代孔庙陪祀情况来看,后代儒者重视朱熹,将他请进大成殿,与孔子的其他弟子,同为十二哲的一员,陪祀孔子。荀子、董仲舒、扬雄、韩愈都只是作为历代诸儒在殿前的两庑中,有一个牌位,肯定了他们对于儒学的贡献,受到后代学者和民众的敬仰。韩愈提出由周公而上,指尧、舜禹、汤、文、武、周公,都是执政的君王,有权实施自己的主张,所以能够在实际中实行儒家道统。由周公而下,只有孔子与孟子,他们没有君位,没有实权,只是臣子,理论有优长,但是不能在实际中实施,必须说服当政的君王,才能实施己的主张。他们的理论被后代儒家阐发后,得到君王的重视、采纳,在社会实践中得到部分实现。因此后儒的贡献不可忽视。董仲舒对策得到汉武帝的采纳,汉朝独尊儒术,对儒学的传承发展,都起了重大作用。关于社会分工,《原道》中说“君出令者,臣行令者,民出物质财富以事其上”。各有其责,否则失职。

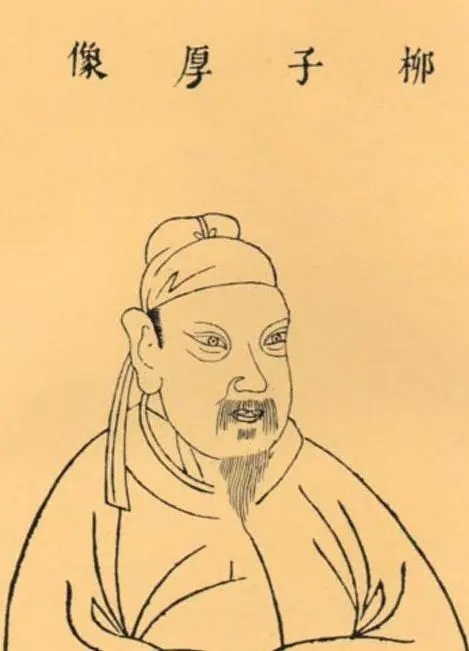

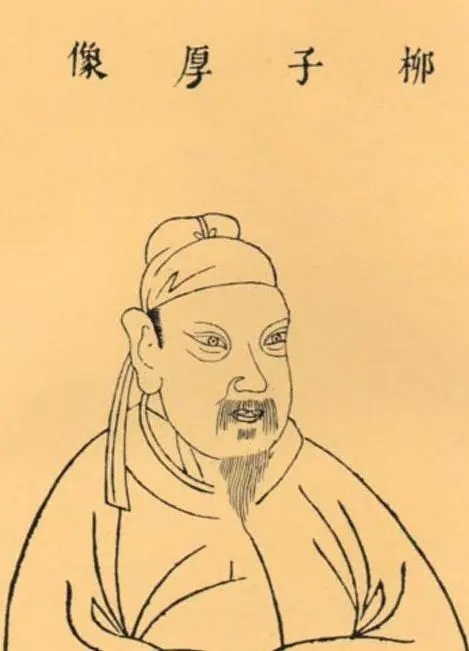

二是柳宗元,他参加改革失败后,被贬谪出京,先到永州当司马,再贬到柳州当刺史。在贬官的过程中,他有时间看书,并思考古今治乱的问题,他的见解是他的历史知识与现实体会结合的成果,很深刻,给人以启发。他关于政治问题的散文有《捕蛇者说》,生动反映当时税捐逼人冒险捕毒蛇的情况。在《梓人传》中,描述梓人的情况,真实反映了脑力劳动者与体力劳动者的分工与价值。为孟子“劳心者治人,劳力者治于人”的说法,提供了有力的、生动的佐证。他的《天对》回答屈原在《天问》中提出的许多问题,表达了他对社会历史和世界本原之类的哲学问题的看法。特别是对天的认识,著《天说》,批评韩愈天能赏罚的思想,也批评韩愈认为写历史会招来祸害的说法,对于社会问题的看法,有较多的理性。

三是刘禹锡,他在柳宗元与韩愈讨论天的问题时,深入研究,进一步阐发柳宗元的天论思想,写成《天论》三篇,提出天人交相胜的论点,很有见地。他认为在自然界,天是主宰者,人无力回天。例如四季和昼夜的变化是天定的,人无能为力。而在人类社会,分别尊卑贵贱,制订礼仪制度、法律条款,是人类的作为,天是无能为力的。天与人在不同的领域发挥各自的作用,不可互代。在自然界,已掌握规律的方面,人是决定因素,在未掌握规律方面,人无能为力,只好听凭天的安排。在社会上,社会稳定,法制健全,官吏清明,那么祸福就是各人自已行为的后果,一切由自己负责,这时每个人都有自已的主动权;如果社会混乱,法制破坏,贪官污吏,那么,人的祸福不是自己行为的结果,人掌握不了主动权,这时的祸福吉凶就是天命定的。因此,在讲天、人的时候,与社会是否有序,在位者是否明理,是否掌握客观规律,都是有关系的。这些论述都是发前人所未发,在当时是相当深刻的。

这些儒家不是在注经中阐发自己的思想,而是在实践中,运用儒家思想思考现实的问题,提出新见解,丰富了儒学。

(来源:周桂钿. 中国儒学讲稿[M]. 北京:中华书局,2008:52-54.)

https://res.bau.com.hk/url/1521/2022/2/16/TlmneomWRhU0mofnKDDvSHNekl92kXhOYkK.jpg

https://res.bau.com.hk/url/1521/2022/2/16/gnSOoag9lMetES9umhnn81tOA3J52IWHva5.jpg

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

在东汉末年,随著汉朝政治的衰败,经学也开始衰落。加上战乱,印度传进来的佛教逐渐流行,又有道教兴起,从魏晋南北朝到隋唐时代,直处于三教争立的时代。这一段时期内,经学没有太大发展,基本上是固守阵地。唐代有一些经学家,对汉代经书作了一些研究,在注经后面加上疏。《十三经注疏》中第一卷《周易正义》,就是唐代的孔颖达在王弼“注”的基础上进行“疏”的。疏的作用就是对经文与注文,引述更多的资料,进行更加详细的阐发。《尚书正义》《毛诗正义》《礼记正义》《春秋左传正义》也都是唐代孔颖达作的疏。《周礼注疏》《仪礼注疏》都是唐代贾公彦作疏。《春秋公羊传注疏》是唐代徐彦作疏。《春秋谷梁传注疏》是唐代杨士勋作疏。《孝经注疏》是唐玄宗所注,宋代邢昺疏。《五经正义》都是孔颖达作的疏,还有五书是唐人所注疏。“十三经”中有十经是唐人的注疏,这说明唐代在继承发展经学方面是有贡献的。唐代有三位名人,在弘扬儒学方面有较大贡献。

一是韩愈,著《原道》,提出儒家的道统,以区别于佛教的法统与道教的道统。他认为儒家的道是仁义道德:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待外之谓德。”道统是从尧开始往下传的,“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲,轲之死,不得其传焉。荀与扬也,择焉而不精,语焉而不详。由周公而上,上而为君,故其事行;由周公而下,下而为臣,故其说长”。这是非常深刻的一段话,被历代许多学者所引用。这个道统在先秦孟子那里就有萌芽,到韩愈这时确定了下来,成为儒家公认的完整形态的道统。这个道统,提到荀子与扬雄,认为他们选择不精,论述不详,没有真正继道统。汉代的“儒者宗”董仲舒居然没有进入他的视野。从孟子以后,没有人可以担当传承道统者,韩愈自然认为只有自己能够担当儒家道统的传承。但是,几百年后的南宋朱熹再讲儒家道统时,仍然说从孟子以后没有人能够担当传承儒家道统。其中当然包括韩愈。朱熹所讲的道统,没有说荀子、董仲舒、扬雄、韩愈有哪些不足之处。朱熹也认为只有他自己够格担当儒家道统的传承。从清代孔庙陪祀情况来看,后代儒者重视朱熹,将他请进大成殿,与孔子的其他弟子,同为十二哲的一员,陪祀孔子。荀子、董仲舒、扬雄、韩愈都只是作为历代诸儒在殿前的两庑中,有一个牌位,肯定了他们对于儒学的贡献,受到后代学者和民众的敬仰。韩愈提出由周公而上,指尧、舜禹、汤、文、武、周公,都是执政的君王,有权实施自己的主张,所以能够在实际中实行儒家道统。由周公而下,只有孔子与孟子,他们没有君位,没有实权,只是臣子,理论有优长,但是不能在实际中实施,必须说服当政的君王,才能实施己的主张。他们的理论被后代儒家阐发后,得到君王的重视、采纳,在社会实践中得到部分实现。因此后儒的贡献不可忽视。董仲舒对策得到汉武帝的采纳,汉朝独尊儒术,对儒学的传承发展,都起了重大作用。关于社会分工,《原道》中说“君出令者,臣行令者,民出物质财富以事其上”。各有其责,否则失职。

二是柳宗元,他参加改革失败后,被贬谪出京,先到永州当司马,再贬到柳州当刺史。在贬官的过程中,他有时间看书,并思考古今治乱的问题,他的见解是他的历史知识与现实体会结合的成果,很深刻,给人以启发。他关于政治问题的散文有《捕蛇者说》,生动反映当时税捐逼人冒险捕毒蛇的情况。在《梓人传》中,描述梓人的情况,真实反映了脑力劳动者与体力劳动者的分工与价值。为孟子“劳心者治人,劳力者治于人”的说法,提供了有力的、生动的佐证。他的《天对》回答屈原在《天问》中提出的许多问题,表达了他对社会历史和世界本原之类的哲学问题的看法。特别是对天的认识,著《天说》,批评韩愈天能赏罚的思想,也批评韩愈认为写历史会招来祸害的说法,对于社会问题的看法,有较多的理性。

三是刘禹锡,他在柳宗元与韩愈讨论天的问题时,深入研究,进一步阐发柳宗元的天论思想,写成《天论》三篇,提出天人交相胜的论点,很有见地。他认为在自然界,天是主宰者,人无力回天。例如四季和昼夜的变化是天定的,人无能为力。而在人类社会,分别尊卑贵贱,制订礼仪制度、法律条款,是人类的作为,天是无能为力的。天与人在不同的领域发挥各自的作用,不可互代。在自然界,已掌握规律的方面,人是决定因素,在未掌握规律方面,人无能为力,只好听凭天的安排。在社会上,社会稳定,法制健全,官吏清明,那么祸福就是各人自已行为的后果,一切由自己负责,这时每个人都有自已的主动权;如果社会混乱,法制破坏,贪官污吏,那么,人的祸福不是自己行为的结果,人掌握不了主动权,这时的祸福吉凶就是天命定的。因此,在讲天、人的时候,与社会是否有序,在位者是否明理,是否掌握客观规律,都是有关系的。这些论述都是发前人所未发,在当时是相当深刻的。

这些儒家不是在注经中阐发自己的思想,而是在实践中,运用儒家思想思考现实的问题,提出新见解,丰富了儒学。

(来源:周桂钿. 中国儒学讲稿[M]. 北京:中华书局,2008:52-54.)

https://res.bau.com.hk/url/1521/2022/2/16/TlmneomWRhU0mofnKDDvSHNekl92kXhOYkK.jpg

https://res.bau.com.hk/url/1521/2022/2/16/gnSOoag9lMetES9umhnn81tOA3J52IWHva5.jpg