文:中国历史文化学者

当代中国是历史中国的延续和发展。明清作为我国由古代步入近现代之前的两个朝代,在政治、经济、文化以至衣食住行、生活方式、风俗习惯等各方面,都对现当代中国社会具有直接和重大影响。

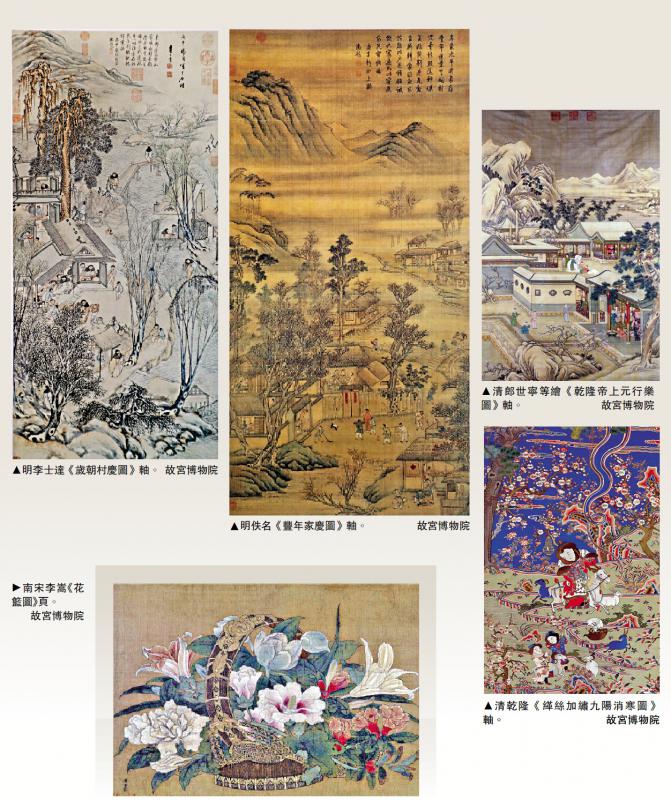

中国国家博物馆、故宫博物院收藏着不少有关明清年庆的纪实绘画,例如明李士达《岁朝村庆图》轴、盛懋烨《岁朝图》轴,明宫廷绘画《宪宗元宵行乐图》卷,清代宫廷绘画《太簇始和图》轴、《万国来朝图》轴、《乾隆岁朝行乐图》轴等,反映了从宫廷到城乡、从帝王士大夫到民间社会辞旧迎新、庆元旦、闹元宵等热闹场面,其中不少旧俗延续至今。本文仅就其中富于故事情节的几件,与读者共赏。

岁朝,就是一年的第一个早晨,意即元旦。旦,会意字,日出地平线上。「岁朝」一词最晚出现于两汉。《汉书.孔光传》西汉有「岁之朝」;《后汉书.周磐传》东汉有「岁朝」,唐李贤注:「岁朝,岁旦。」中国画「岁朝图」这一题材大致兴起于北宋,但当时画的多是春夏盛开的鲜花,寓意冬去春来充满希望。例如现在台北故宫博物院传为北宋赵昌的《岁朝图》,绘水仙、山茶、梅花、湖石等,烘托春暖花开气氛;施以朱砂、白粉、胭脂、石绿等明艳、富丽的色彩,制造繁花似锦的艺术效果。

宋明「岁朝图」「年花」古风存

美术史界倾向认为,现藏故宫博物院南宋李嵩《花篮图》页,其实就是岁朝清供图。此画绢本,设色。画幅虽然不大,但是描绘细腻具体,线条富有表现力,敷色艳丽雅致。竹篮编织精巧,篮中放满秋葵、栀子、百合、广玉兰、石榴等各色鲜花,浓香洋溢,生机勃勃,采撷天地间英华奉作一年的美好祝福。如今包括香港在内的岭南民间,过年置办盆花、福橘以寓意花开富贵的习俗,应该就是宋明古风的余绪。

元代开始出现山水内容的岁朝图。明清岁朝图除鲜花、山水等传统题材,出现大量描绘过年情景,甚至完整故事情节的长卷巨制。有人统计,清乾隆、嘉庆时期编撰的书画总目《石渠宝笈》里,收录明清画家所作岁朝图有二十件,乾隆帝绘制岁朝图三十四件。

姑苏《村庆图》 元旦士人风

故宫博物院藏明李士达《岁朝村庆图》轴,纸本,设色,纵一百三十二点九、横六十四厘米,画面落款:「戊午腊月写于石湖,李士达。」戊午为万历四十六年(一六一八年)。李士达,字仰怀,明中后期苏州人,万历二年(一五七四年)进士,后来隐居苏州府吴县新郭,善画人物、山水,并是画论家,属于明中期吴门画家群体的一员。

此图描绘江南水村石湖元旦情景,包括河湖山川和船桥屋舍、风土人情、典型的苏州民居。江南人家沿河而居,两岸房屋隔水相望,河中有一道木拱桥和一道平板曲桥连通。就此图画意铺排看,两岸房屋似同为一个士人家族所有,左岸是主体建筑,右岸是辅助建筑。最下方大门外是舟舶码头,来宾下船后小舟被缆绳系在岸边木桩上。这些都与稍后成书的《(崇祯)吴县志》及《石湖图志》及清道光时吴县人顾禄《清嘉录》的记录完全符合,苏州士人年庆风俗和节日气氛得到真实反映。

一是过年挂柏枝和芝麻秸。左岸院门门楣与河对岸门簷下,都插着松柏枝和芝麻秸。松柏枝寓意百子千秋,芝麻秆寓意芝麻开花节节高。《(嘉靖)吴江县志》:元旦「插芝麻梗于簷头,谓之『节节高』。」《清嘉录》也说「除夕插松柏、芝麻秸于簷端」。

二是儿童们放鞭炮。进入前方的院门,庭中就有童子在燃放鞭炮。

三是亲友们相互拜年送礼物。左侧迎门厅堂下,宾主正打开画卷,主人在仔细观赏画面。与人人兴高采烈格格不入的是,右岸中间的厅房里,一男子在倒头大睡。可能是除夕到元旦守岁、迎岁连轴转,这位实在顶不住了。

四是初一到十五烤煤炉。再往里走,屋内有一位戴方巾士人,脚踩圆几,上有一盘,放有一壶和若干黑中泛红的球状、块状物。《清嘉录》:「围炉中烧巨煤墼(调制的煤块,性质似今蜂窝煤),曰『欢喜团』,凡岁朝届元宵而止……杵炭屑而笵之,上下合成,圆而有扁势,炭墼之巨族也。」

五是点心款客。再往右上方,有三位士人围坐桌旁,桌上摆有八格方盒食盘。清嘉庆道光苏州人袁学澜《吴郡岁华纪丽》称:「新年亲朋贺岁,相揖就座,必陈髹漆盘,杂饤果品、糖饵以款客。」

六是悬神轴。院内建有二层阁楼,一楼墙壁挂有画像,画中神灵为钟馗,冠带袍履、面多髯须,手执长笏。神前以香炉和瓶花供奉。正如《清嘉录》所记:「元旦为岁朝,比户悬神轴于堂中,陈设几案,具香蜡,以祈岁之安。」

七是黄连鸡献岁。阁楼外河边,一童子双手握竹笼,正在呼唤一只鸡,鸡后有一茅垛。这是吴俗「黄连头叫鸡」。《清嘉录》称:当地村落间俱有极高大的黄连树,其嫩叶可食,「献岁:乡农沿门吟卖黄连头,叫鸡络绎不绝。」寓意少年儿童新一年闻鸡起舞,立下雄心壮志。岭南人过年吃鸡可能也带有此意吧。

《丰年家庆图》 百姓辞旧岁

《丰年家庆图》表现的是江南百姓欢天喜地过大年的情景。画面远处峰峦秀起,林木丛生,山脚下是河流和石拱桥,人居环境与《岁朝村庆图》几乎相同,但更加平民化、世俗化。门前街面上,两人抬着酒坛子,前面一位挑着灯笼;而左前方一家正在大门口张贴门神,门前一人正在打扫街道,这是正月初一禁止做的。因此画中的具体时间,应该是除夕之夜。画面正中一家大门已贴上春联、福字,厅堂上,祖孙三代正围坐在八仙桌四周吃年夜饭。祖父母上座,儿子、儿媳两侧陪坐,末座上小孙子还在调皮。

最前方右首一家人,女主人正在堂屋摆设供案、祭品,右厢厨房里正在加工食品,男主人抱来芝麻秸秆,大男孩在燃着柏枝、芝麻秸秆的火盆上煮酒,两个弟弟捂着耳朵放爆竹。

桥上和桥头、街上还有挑着担子、背着口袋、提着鲜鱼或腊肉,正赶路回家的劳动者,其中一个壮汉正把一条鱼交给老妪,反映邻里守护相望的浓浓乡情。

全画构图完整,设色秀丽,笔法纯熟,所绘人物虽小,却将忙碌了一年的人们喜庆欢乐的神情,表现得淋漓尽致。

袁尚统也是苏州人,其《岁朝图》落款「丙申春日,客于竹深处」,说明是清顺治十三年(一六五六年)八十七岁客居此地时作。图绘山村一隅,诸多孩童在院中敲锣打鼓、放鞭炮,嬉戏玩乐,屋内三位长者同桌对饮,眼看着孩子们嬉耍,露出幸福的笑容。此图无论建筑还是家具,都比《岁朝村庆图》《丰年家庆图》的高级,人物虽少一些,但喜庆气氛相同。

春梦忆江南 戏儿圆明园

从顺治帝开始的清代皇帝,对江南文化情有独钟,乾隆皇帝对江南尤其心驰神往,除六下江南,还在宫中、西苑、西郊三山五园、承德避暑山庄等地大量仿建江南园林,连御膳房都用扬州厨师。李士达《岁朝村庆图》、佚名《丰年家庆图》两张明画都是清宫旧藏,每到辞旧迎新之际,乾隆帝就展玩这些画作。乾隆四十一年(丙申,一七七六年),「丙申岁朝明窗御题」于《岁朝村庆图》上方:「东郭远西墅,山家接水村。春朝庆老幼,丰岁足鸡豚。三代遗风在,一时深意存。治民无别术,饥饱俾寒温。」乾隆四十五年(庚子,一七八○年),「庚子新正上澣御题」于《丰年家庆图》上方:「气象太平有象存,丰年佳景写烟村。儿童怯点送神爆,翁妪笑斟老瓦盆。负荷归家得鱼米,恬熙比户足鸡豚。诚能九寓遍如此,察吏安民实绪论。」

明代皇帝实行的是与内阁分权共治的皇权有限责任制,清代皇帝实行皇权无限责任制,所以政务特别繁忙。

从理论上讲,清代皇帝每年假期,只有除夕下午封笔到元旦子时(零点)开笔的半天时间,元旦到元宵节是他与家人团聚的时光。因此乾隆帝留下多件与妃嫔、皇子在一起的岁朝行乐图,而《宪宗元宵行乐图》主要是明宪宗放飞自我。

根据内务府档案记载,郎世宁等绘《乾隆帝上元行乐图》轴,创作于乾隆十一年(一七四六年),描绘乾隆帝在圆明园与皇子们共享天伦之乐的情景。乾隆帝一生育有十七位皇子、十位公主。此时他三十六岁,已有皇子六位,除嫡生次子永琏早逝外,依次是:长子永璜(十八岁)、三子永璋(十二岁)、四子永珹(七岁)、五子永琪(五岁)、六子永瑢(三岁)。画面上正好五位皇子。推测阶前捧果盘走向乾隆帝的是永璜,玩风车的是永璋,洒芝麻秸的是永珹,放爆竹的是永琪,在乾隆帝跟前拨弄火盆中柏枝的,是最小的永瑢。公主们在后院欣赏雪狮子等。画风显然受到上述明代岁朝图的影响,颇有南朝鲍照「弄儿床前戏,看妇机中织」的意趣。

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文:中国历史文化学者

当代中国是历史中国的延续和发展。明清作为我国由古代步入近现代之前的两个朝代,在政治、经济、文化以至衣食住行、生活方式、风俗习惯等各方面,都对现当代中国社会具有直接和重大影响。

中国国家博物馆、故宫博物院收藏着不少有关明清年庆的纪实绘画,例如明李士达《岁朝村庆图》轴、盛懋烨《岁朝图》轴,明宫廷绘画《宪宗元宵行乐图》卷,清代宫廷绘画《太簇始和图》轴、《万国来朝图》轴、《乾隆岁朝行乐图》轴等,反映了从宫廷到城乡、从帝王士大夫到民间社会辞旧迎新、庆元旦、闹元宵等热闹场面,其中不少旧俗延续至今。本文仅就其中富于故事情节的几件,与读者共赏。

岁朝,就是一年的第一个早晨,意即元旦。旦,会意字,日出地平线上。「岁朝」一词最晚出现于两汉。《汉书.孔光传》西汉有「岁之朝」;《后汉书.周磐传》东汉有「岁朝」,唐李贤注:「岁朝,岁旦。」中国画「岁朝图」这一题材大致兴起于北宋,但当时画的多是春夏盛开的鲜花,寓意冬去春来充满希望。例如现在台北故宫博物院传为北宋赵昌的《岁朝图》,绘水仙、山茶、梅花、湖石等,烘托春暖花开气氛;施以朱砂、白粉、胭脂、石绿等明艳、富丽的色彩,制造繁花似锦的艺术效果。

宋明「岁朝图」「年花」古风存

美术史界倾向认为,现藏故宫博物院南宋李嵩《花篮图》页,其实就是岁朝清供图。此画绢本,设色。画幅虽然不大,但是描绘细腻具体,线条富有表现力,敷色艳丽雅致。竹篮编织精巧,篮中放满秋葵、栀子、百合、广玉兰、石榴等各色鲜花,浓香洋溢,生机勃勃,采撷天地间英华奉作一年的美好祝福。如今包括香港在内的岭南民间,过年置办盆花、福橘以寓意花开富贵的习俗,应该就是宋明古风的余绪。

元代开始出现山水内容的岁朝图。明清岁朝图除鲜花、山水等传统题材,出现大量描绘过年情景,甚至完整故事情节的长卷巨制。有人统计,清乾隆、嘉庆时期编撰的书画总目《石渠宝笈》里,收录明清画家所作岁朝图有二十件,乾隆帝绘制岁朝图三十四件。

姑苏《村庆图》 元旦士人风

故宫博物院藏明李士达《岁朝村庆图》轴,纸本,设色,纵一百三十二点九、横六十四厘米,画面落款:「戊午腊月写于石湖,李士达。」戊午为万历四十六年(一六一八年)。李士达,字仰怀,明中后期苏州人,万历二年(一五七四年)进士,后来隐居苏州府吴县新郭,善画人物、山水,并是画论家,属于明中期吴门画家群体的一员。

此图描绘江南水村石湖元旦情景,包括河湖山川和船桥屋舍、风土人情、典型的苏州民居。江南人家沿河而居,两岸房屋隔水相望,河中有一道木拱桥和一道平板曲桥连通。就此图画意铺排看,两岸房屋似同为一个士人家族所有,左岸是主体建筑,右岸是辅助建筑。最下方大门外是舟舶码头,来宾下船后小舟被缆绳系在岸边木桩上。这些都与稍后成书的《(崇祯)吴县志》及《石湖图志》及清道光时吴县人顾禄《清嘉录》的记录完全符合,苏州士人年庆风俗和节日气氛得到真实反映。

一是过年挂柏枝和芝麻秸。左岸院门门楣与河对岸门簷下,都插着松柏枝和芝麻秸。松柏枝寓意百子千秋,芝麻秆寓意芝麻开花节节高。《(嘉靖)吴江县志》:元旦「插芝麻梗于簷头,谓之『节节高』。」《清嘉录》也说「除夕插松柏、芝麻秸于簷端」。

二是儿童们放鞭炮。进入前方的院门,庭中就有童子在燃放鞭炮。

三是亲友们相互拜年送礼物。左侧迎门厅堂下,宾主正打开画卷,主人在仔细观赏画面。与人人兴高采烈格格不入的是,右岸中间的厅房里,一男子在倒头大睡。可能是除夕到元旦守岁、迎岁连轴转,这位实在顶不住了。

四是初一到十五烤煤炉。再往里走,屋内有一位戴方巾士人,脚踩圆几,上有一盘,放有一壶和若干黑中泛红的球状、块状物。《清嘉录》:「围炉中烧巨煤墼(调制的煤块,性质似今蜂窝煤),曰『欢喜团』,凡岁朝届元宵而止……杵炭屑而笵之,上下合成,圆而有扁势,炭墼之巨族也。」

五是点心款客。再往右上方,有三位士人围坐桌旁,桌上摆有八格方盒食盘。清嘉庆道光苏州人袁学澜《吴郡岁华纪丽》称:「新年亲朋贺岁,相揖就座,必陈髹漆盘,杂饤果品、糖饵以款客。」

六是悬神轴。院内建有二层阁楼,一楼墙壁挂有画像,画中神灵为钟馗,冠带袍履、面多髯须,手执长笏。神前以香炉和瓶花供奉。正如《清嘉录》所记:「元旦为岁朝,比户悬神轴于堂中,陈设几案,具香蜡,以祈岁之安。」

七是黄连鸡献岁。阁楼外河边,一童子双手握竹笼,正在呼唤一只鸡,鸡后有一茅垛。这是吴俗「黄连头叫鸡」。《清嘉录》称:当地村落间俱有极高大的黄连树,其嫩叶可食,「献岁:乡农沿门吟卖黄连头,叫鸡络绎不绝。」寓意少年儿童新一年闻鸡起舞,立下雄心壮志。岭南人过年吃鸡可能也带有此意吧。

《丰年家庆图》 百姓辞旧岁

《丰年家庆图》表现的是江南百姓欢天喜地过大年的情景。画面远处峰峦秀起,林木丛生,山脚下是河流和石拱桥,人居环境与《岁朝村庆图》几乎相同,但更加平民化、世俗化。门前街面上,两人抬着酒坛子,前面一位挑着灯笼;而左前方一家正在大门口张贴门神,门前一人正在打扫街道,这是正月初一禁止做的。因此画中的具体时间,应该是除夕之夜。画面正中一家大门已贴上春联、福字,厅堂上,祖孙三代正围坐在八仙桌四周吃年夜饭。祖父母上座,儿子、儿媳两侧陪坐,末座上小孙子还在调皮。

最前方右首一家人,女主人正在堂屋摆设供案、祭品,右厢厨房里正在加工食品,男主人抱来芝麻秸秆,大男孩在燃着柏枝、芝麻秸秆的火盆上煮酒,两个弟弟捂着耳朵放爆竹。

桥上和桥头、街上还有挑着担子、背着口袋、提着鲜鱼或腊肉,正赶路回家的劳动者,其中一个壮汉正把一条鱼交给老妪,反映邻里守护相望的浓浓乡情。

全画构图完整,设色秀丽,笔法纯熟,所绘人物虽小,却将忙碌了一年的人们喜庆欢乐的神情,表现得淋漓尽致。

袁尚统也是苏州人,其《岁朝图》落款「丙申春日,客于竹深处」,说明是清顺治十三年(一六五六年)八十七岁客居此地时作。图绘山村一隅,诸多孩童在院中敲锣打鼓、放鞭炮,嬉戏玩乐,屋内三位长者同桌对饮,眼看着孩子们嬉耍,露出幸福的笑容。此图无论建筑还是家具,都比《岁朝村庆图》《丰年家庆图》的高级,人物虽少一些,但喜庆气氛相同。

春梦忆江南 戏儿圆明园

从顺治帝开始的清代皇帝,对江南文化情有独钟,乾隆皇帝对江南尤其心驰神往,除六下江南,还在宫中、西苑、西郊三山五园、承德避暑山庄等地大量仿建江南园林,连御膳房都用扬州厨师。李士达《岁朝村庆图》、佚名《丰年家庆图》两张明画都是清宫旧藏,每到辞旧迎新之际,乾隆帝就展玩这些画作。乾隆四十一年(丙申,一七七六年),「丙申岁朝明窗御题」于《岁朝村庆图》上方:「东郭远西墅,山家接水村。春朝庆老幼,丰岁足鸡豚。三代遗风在,一时深意存。治民无别术,饥饱俾寒温。」乾隆四十五年(庚子,一七八○年),「庚子新正上澣御题」于《丰年家庆图》上方:「气象太平有象存,丰年佳景写烟村。儿童怯点送神爆,翁妪笑斟老瓦盆。负荷归家得鱼米,恬熙比户足鸡豚。诚能九寓遍如此,察吏安民实绪论。」

明代皇帝实行的是与内阁分权共治的皇权有限责任制,清代皇帝实行皇权无限责任制,所以政务特别繁忙。

从理论上讲,清代皇帝每年假期,只有除夕下午封笔到元旦子时(零点)开笔的半天时间,元旦到元宵节是他与家人团聚的时光。因此乾隆帝留下多件与妃嫔、皇子在一起的岁朝行乐图,而《宪宗元宵行乐图》主要是明宪宗放飞自我。

根据内务府档案记载,郎世宁等绘《乾隆帝上元行乐图》轴,创作于乾隆十一年(一七四六年),描绘乾隆帝在圆明园与皇子们共享天伦之乐的情景。乾隆帝一生育有十七位皇子、十位公主。此时他三十六岁,已有皇子六位,除嫡生次子永琏早逝外,依次是:长子永璜(十八岁)、三子永璋(十二岁)、四子永珹(七岁)、五子永琪(五岁)、六子永瑢(三岁)。画面上正好五位皇子。推测阶前捧果盘走向乾隆帝的是永璜,玩风车的是永璋,洒芝麻秸的是永珹,放爆竹的是永琪,在乾隆帝跟前拨弄火盆中柏枝的,是最小的永瑢。公主们在后院欣赏雪狮子等。画风显然受到上述明代岁朝图的影响,颇有南朝鲍照「弄儿床前戏,看妇机中织」的意趣。