《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

程 实 I 工银国际首席经济学家

徐 婕 I 工银国际研究部研究员

在当前百年未有的大变局之中,全球疫情风险、经济金融风险、大国博弈风险相互激化,香港经济暴露在外部威胁之中,内部发展不均衡的问题加速显现,GDP增速下降。我们发现,发展进出口贸易业、运输物流业、金融及保险业等高增值行业是突破香港经济发展桎梏的关键著力点。过去20年,服务业高增值化程度与香港GDP的相关性达0.9。从微观基础来看,香港服务业高增值化发展与践行「十四五」规划,巩固贸易中心、航运中心、国际金融中心以及风险管理中心的战略定位紧密契合。由此出发,以落实「十四五」规划为抓手,推动服务业高增值化,突破发展瓶颈,香港的经济前景值得期待。

一、经济增速下滑,

服务业亟需转型

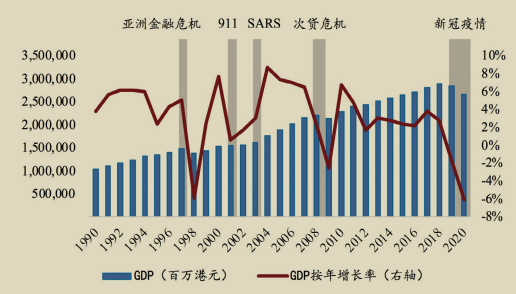

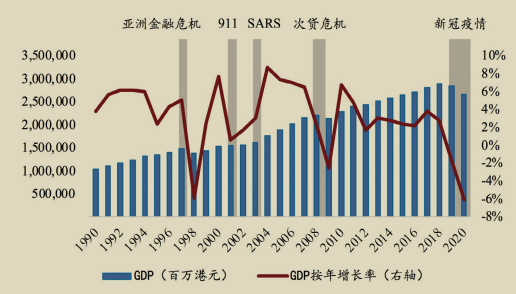

图 1:香港地区生产总值按年增长率波动下降

数据来源:香港统计处,作者整理

在新冠疫情的冲击下,香港地区生产总值(GDP)在2019年和2020年持续两年负增长(图1)。由于服务业在香港GDP的比重近年来一直维持在90%以上,故香港经济增速下滑本质上就是服务业产值增速下滑,因此增强服务业应对外部环境威胁的能力,是稳定香港经济、实现长期发展的关键。从历史经验来看,香港经济增速三次放缓,都是从服务业内部转型升级出发,进而从经济低迷中恢复。

第一次,1997年的亚洲金融危机过后,1998年的施政报告中明确指出要对标纽约、伦敦国际金融中心、旅游名城的定位,大力发展金融业、旅游业。香港凭藉其地理优势,作为链接北美与欧洲时差的桥梁,逐步从区域性金融中心向国际性金融中心迈进。同时,依托东方传统与西方文化的兼容并包,新旧事物的相互融合,缔造出独特的香港文化,成为世界著名的旅游胜地。

第二次,2001年香港经济因受美国经济逆转拖累,贸易服务输出减少,叠加「911」事件与2003年SARS事件影响,进一步打击了全球旅游业,香港经济增速再一次放缓。2003年的施政报告首次提出了「四大支柱产业」,即强化金融服务业、贸易及物流业、旅游业与专业服务及工商业支援服务业等四大支柱产业。要背靠内地,面向全球,加快与珠三角地区的经济整合,促进香港经济转型。经过过去20年的发展,四大支柱产业一直稳居香港地区产值的半壁江山,对于香港经济增长起著举足轻重的作用。

第三次,2008年的金融危机之后,传统金融服务业备受打击,经济增速再次跌入谷底。2009年的施政报告中提出,除了继续夯实四大支柱产业,还应发展六项优势产业,培育新的经济增长点。六项优势产业包括:文化及创意产业、医疗产业、教育产业、创新及科技产业、检测及认证产业和环保产业。近10年来,六项优势产业增长迅速,对于GDP的贡献率持续增加。

二、服务业高增值化与

香港经济增长息息相关

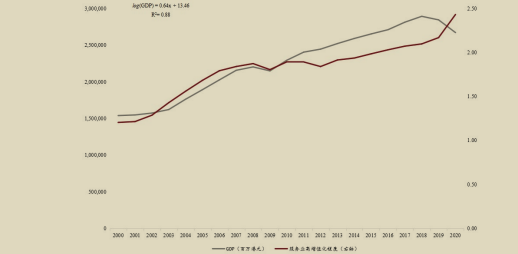

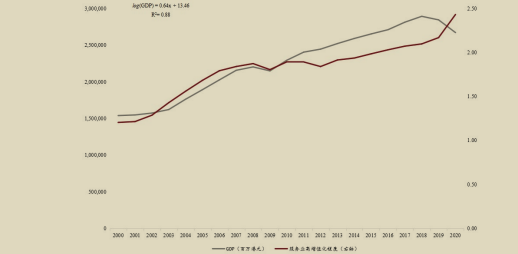

图 2:服务业高增值化程度与经济发展息息相关

数据来源:香港统计处,Windy,作者整理

我们借鉴使用一二三级产业产值的比重衡量产业结构的方法,构建服务业内产值比重指标衡量服务业发展质量。将服务业所涵盖的细分行业进行分组,将人均产出高于服务业总体人均产出的三个细分行业:进出口贸易业,运输、仓库、邮政及速递服务业(运输物流业),金融及保险业定义为高增值产业,余下的批发零售业、住宿及膳食服务业、资讯及通讯业、地产业、专业及商用服务业划为非高增值产业。使用服务业内高增值行业产值与非高增值行业产值的比值,衡量香港服务业高增值化发展程度。比值越高代表高增值行业产值相对于非高增值行业产值占比越高,即服务业高增值化程度越高。我们发现,高增值化程度与香港经济增长休戚相关(图2)。

第一阶段,2008年之前,得益于当时香港政府对于经济转型的重视,以及香港与内地贸易不断自由化,香港服务业产业高增值化趋势明显,高增值行业产值从非高增值行业产值的1.2倍,增至非高增值行业产值的1.8倍,增幅超过50%,同期香港GDP增长了40%。

第二阶段,受2008年金融危机的影响,香港金融业备受打击,进出口贸易业与运输物流业的产值也分别出现不同程度的下滑,导致高增值行业发展减缓,香港GDP增长也明显放缓,甚至出现了负增长。从金融危机中复苏之后,香港的服务业又开始朝著高增值化方向发展,高增值行业产值增加至非高增值行业产值的2.4倍,增幅约30%,同期GDP也稳步增长了21%。

纵观过去20年,服务业高增值化程度与香港GDP存在长期稳定的关系,两者相关系数达0.9。根据测算,当其他条件相同时,如果高增值行业产值相比于非高增值行业产值增加一倍,那么香港GDP会增加约64%。近两年,因新冠疫情访港旅游业冰封以及社交距离措施等,批发零售业、住宿及膳食服务业等非高增值产业遭遇打击,整体经济呈现负增长,借助服务行业内部的高增值化升级促进香港经济恢复势在必行。

三、服务业高增值化发展与

「十四五」规划紧密契合

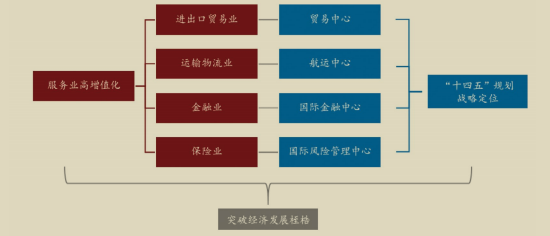

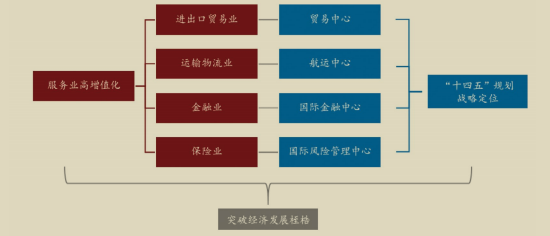

图 3:香港服务业高增值化发展与践行「十四五」规划紧密契合

香港服务业高增值化发展是推进经济长期发展的内在需求,而践行「十四五」规划是融入双循环新发展格局的战略要求。从微观产业层面来看,香港服务业高增值化发展与巩固香港贸易中心、航运中心、国际金融中心以及风险管理中心的「十四五」规划战略定位一体两面(图3)。

一方面,巩固香港国际金融中心、国际资产管理中心及风险管理中心需要发展金融及保险业。金融及保险作为服务业高增值化发展中的中流砥柱,持续呈现不断增长的态势,其对香港GDP的贡献从11%增长至23%。高速发展的金融及保险业,依托香港完善的监管机制、完备的金融保险基础设施、以及专业的会计、银行、保险、金融及信息等相关专业服务能力,可以吸引全球资产聚焦香港,提升香港金融及保险业的国际竞争力。

另一方面,巩固香港贸易、航运中心需要发展进出口贸易业与运输物流业。进出口贸易与运输物流一直是服务业高增值化发展中重要的一环,其对香港GDP的贡献率一直稳定在20%左右。稳步发展的出口贸易业与运输物流业,凭藉香港高度发达的海陆空交通网络和信息网络优势,可以整合各类贸易资源,吸引全球贸易聚集香港,促进香港发展成为国际枢纽中心。

因此,实现「十四五」规划对香港的战略定位需要服务业高增值化发展作为支撑。以践行「十四五」规划为抓手,提升高增值行业内产业效率,以此为基点带动香港服务业整体产出效率提升,并与新的经济增长点相融合,由点及面突破香港经济发展瓶颈。

一是巩固和提高进出口贸易业及运输物流业的国际竞争力。作为以转口贸易为主的经济体。在地缘政治不确定性上升的背景下,香港转口港的重要性开始下降,应积极融入粤港澳大湾区发展,利用CEPA框架下的通关便利,拓展市场范围。并向转口贸易与离岸贸易并存的综合型贸易转变,整合离岸贸易中涉及进出口货物授权代理、商标认证、进出口融资等配套商贸服务与贸易各环节所需的专业性服务,形成区别其他国际贸易中心的特色优势。同时也应借助科技创新力量,优化港口运输物流业的自动化水平,降低成本提升产出效率。

二是依托与内地的互联互通,强化金融及保险业的业务能力。把握前海、横琴粤港澳两个合作区,扩大香港服务业腹地,与内地联手推动金融科技创新,由内部升级优化金融产业;强化香港在人民币结算、融资及资产管理方面的竞争优势,利用制度优势,把握中概股回归,助力内地企业吸纳海外资本;在倡导低碳经济的环境下,发展香港作为区内绿色和可持续金融的枢纽,配合国家达成「碳达峰」、「碳中和」的目标。此外,积极发挥保险科企的优势及其增长潜力,在前海设点向大湾区内城市、乃至全国推进保险服务前沿。

三是以六项优势产业为基础,继续深挖新的经济增长点。以「十四五」规划中发展中外文化艺术交流中心和建设国际创新科技中心为目标,提升文化创意与科技创新产业对香港经济增长的贡献。文化及创意产业、科技及创新产业作为六项优势产业中占比高、发展快的行业,将会是辅助香港经济未来转型发展中重要的一环,可与服务业高增值化发展双管齐下,一起助力香港经济持续发展。

参考文献:

1.冯邦彦:〈香港产业结构第三次转型:构建「1+3」产业体系〉,载《港澳研究》2015年第4期。

2.香港行政长官施政报告(1998)。

3.香港行政长官施政报告(2003)。

4.香港行政长官施政报告(2009)。

5.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

本文发表于《紫荆论坛》2021年11-12月号第28-31页

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

程 实 I 工银国际首席经济学家

徐 婕 I 工银国际研究部研究员

在当前百年未有的大变局之中,全球疫情风险、经济金融风险、大国博弈风险相互激化,香港经济暴露在外部威胁之中,内部发展不均衡的问题加速显现,GDP增速下降。我们发现,发展进出口贸易业、运输物流业、金融及保险业等高增值行业是突破香港经济发展桎梏的关键著力点。过去20年,服务业高增值化程度与香港GDP的相关性达0.9。从微观基础来看,香港服务业高增值化发展与践行「十四五」规划,巩固贸易中心、航运中心、国际金融中心以及风险管理中心的战略定位紧密契合。由此出发,以落实「十四五」规划为抓手,推动服务业高增值化,突破发展瓶颈,香港的经济前景值得期待。

一、经济增速下滑,

服务业亟需转型

图 1:香港地区生产总值按年增长率波动下降

数据来源:香港统计处,作者整理

在新冠疫情的冲击下,香港地区生产总值(GDP)在2019年和2020年持续两年负增长(图1)。由于服务业在香港GDP的比重近年来一直维持在90%以上,故香港经济增速下滑本质上就是服务业产值增速下滑,因此增强服务业应对外部环境威胁的能力,是稳定香港经济、实现长期发展的关键。从历史经验来看,香港经济增速三次放缓,都是从服务业内部转型升级出发,进而从经济低迷中恢复。

第一次,1997年的亚洲金融危机过后,1998年的施政报告中明确指出要对标纽约、伦敦国际金融中心、旅游名城的定位,大力发展金融业、旅游业。香港凭藉其地理优势,作为链接北美与欧洲时差的桥梁,逐步从区域性金融中心向国际性金融中心迈进。同时,依托东方传统与西方文化的兼容并包,新旧事物的相互融合,缔造出独特的香港文化,成为世界著名的旅游胜地。

第二次,2001年香港经济因受美国经济逆转拖累,贸易服务输出减少,叠加「911」事件与2003年SARS事件影响,进一步打击了全球旅游业,香港经济增速再一次放缓。2003年的施政报告首次提出了「四大支柱产业」,即强化金融服务业、贸易及物流业、旅游业与专业服务及工商业支援服务业等四大支柱产业。要背靠内地,面向全球,加快与珠三角地区的经济整合,促进香港经济转型。经过过去20年的发展,四大支柱产业一直稳居香港地区产值的半壁江山,对于香港经济增长起著举足轻重的作用。

第三次,2008年的金融危机之后,传统金融服务业备受打击,经济增速再次跌入谷底。2009年的施政报告中提出,除了继续夯实四大支柱产业,还应发展六项优势产业,培育新的经济增长点。六项优势产业包括:文化及创意产业、医疗产业、教育产业、创新及科技产业、检测及认证产业和环保产业。近10年来,六项优势产业增长迅速,对于GDP的贡献率持续增加。

二、服务业高增值化与

香港经济增长息息相关

图 2:服务业高增值化程度与经济发展息息相关

数据来源:香港统计处,Windy,作者整理

我们借鉴使用一二三级产业产值的比重衡量产业结构的方法,构建服务业内产值比重指标衡量服务业发展质量。将服务业所涵盖的细分行业进行分组,将人均产出高于服务业总体人均产出的三个细分行业:进出口贸易业,运输、仓库、邮政及速递服务业(运输物流业),金融及保险业定义为高增值产业,余下的批发零售业、住宿及膳食服务业、资讯及通讯业、地产业、专业及商用服务业划为非高增值产业。使用服务业内高增值行业产值与非高增值行业产值的比值,衡量香港服务业高增值化发展程度。比值越高代表高增值行业产值相对于非高增值行业产值占比越高,即服务业高增值化程度越高。我们发现,高增值化程度与香港经济增长休戚相关(图2)。

第一阶段,2008年之前,得益于当时香港政府对于经济转型的重视,以及香港与内地贸易不断自由化,香港服务业产业高增值化趋势明显,高增值行业产值从非高增值行业产值的1.2倍,增至非高增值行业产值的1.8倍,增幅超过50%,同期香港GDP增长了40%。

第二阶段,受2008年金融危机的影响,香港金融业备受打击,进出口贸易业与运输物流业的产值也分别出现不同程度的下滑,导致高增值行业发展减缓,香港GDP增长也明显放缓,甚至出现了负增长。从金融危机中复苏之后,香港的服务业又开始朝著高增值化方向发展,高增值行业产值增加至非高增值行业产值的2.4倍,增幅约30%,同期GDP也稳步增长了21%。

纵观过去20年,服务业高增值化程度与香港GDP存在长期稳定的关系,两者相关系数达0.9。根据测算,当其他条件相同时,如果高增值行业产值相比于非高增值行业产值增加一倍,那么香港GDP会增加约64%。近两年,因新冠疫情访港旅游业冰封以及社交距离措施等,批发零售业、住宿及膳食服务业等非高增值产业遭遇打击,整体经济呈现负增长,借助服务行业内部的高增值化升级促进香港经济恢复势在必行。

三、服务业高增值化发展与

「十四五」规划紧密契合

图 3:香港服务业高增值化发展与践行「十四五」规划紧密契合

香港服务业高增值化发展是推进经济长期发展的内在需求,而践行「十四五」规划是融入双循环新发展格局的战略要求。从微观产业层面来看,香港服务业高增值化发展与巩固香港贸易中心、航运中心、国际金融中心以及风险管理中心的「十四五」规划战略定位一体两面(图3)。

一方面,巩固香港国际金融中心、国际资产管理中心及风险管理中心需要发展金融及保险业。金融及保险作为服务业高增值化发展中的中流砥柱,持续呈现不断增长的态势,其对香港GDP的贡献从11%增长至23%。高速发展的金融及保险业,依托香港完善的监管机制、完备的金融保险基础设施、以及专业的会计、银行、保险、金融及信息等相关专业服务能力,可以吸引全球资产聚焦香港,提升香港金融及保险业的国际竞争力。

另一方面,巩固香港贸易、航运中心需要发展进出口贸易业与运输物流业。进出口贸易与运输物流一直是服务业高增值化发展中重要的一环,其对香港GDP的贡献率一直稳定在20%左右。稳步发展的出口贸易业与运输物流业,凭藉香港高度发达的海陆空交通网络和信息网络优势,可以整合各类贸易资源,吸引全球贸易聚集香港,促进香港发展成为国际枢纽中心。

因此,实现「十四五」规划对香港的战略定位需要服务业高增值化发展作为支撑。以践行「十四五」规划为抓手,提升高增值行业内产业效率,以此为基点带动香港服务业整体产出效率提升,并与新的经济增长点相融合,由点及面突破香港经济发展瓶颈。

一是巩固和提高进出口贸易业及运输物流业的国际竞争力。作为以转口贸易为主的经济体。在地缘政治不确定性上升的背景下,香港转口港的重要性开始下降,应积极融入粤港澳大湾区发展,利用CEPA框架下的通关便利,拓展市场范围。并向转口贸易与离岸贸易并存的综合型贸易转变,整合离岸贸易中涉及进出口货物授权代理、商标认证、进出口融资等配套商贸服务与贸易各环节所需的专业性服务,形成区别其他国际贸易中心的特色优势。同时也应借助科技创新力量,优化港口运输物流业的自动化水平,降低成本提升产出效率。

二是依托与内地的互联互通,强化金融及保险业的业务能力。把握前海、横琴粤港澳两个合作区,扩大香港服务业腹地,与内地联手推动金融科技创新,由内部升级优化金融产业;强化香港在人民币结算、融资及资产管理方面的竞争优势,利用制度优势,把握中概股回归,助力内地企业吸纳海外资本;在倡导低碳经济的环境下,发展香港作为区内绿色和可持续金融的枢纽,配合国家达成「碳达峰」、「碳中和」的目标。此外,积极发挥保险科企的优势及其增长潜力,在前海设点向大湾区内城市、乃至全国推进保险服务前沿。

三是以六项优势产业为基础,继续深挖新的经济增长点。以「十四五」规划中发展中外文化艺术交流中心和建设国际创新科技中心为目标,提升文化创意与科技创新产业对香港经济增长的贡献。文化及创意产业、科技及创新产业作为六项优势产业中占比高、发展快的行业,将会是辅助香港经济未来转型发展中重要的一环,可与服务业高增值化发展双管齐下,一起助力香港经济持续发展。

参考文献:

1.冯邦彦:〈香港产业结构第三次转型:构建「1+3」产业体系〉,载《港澳研究》2015年第4期。

2.香港行政长官施政报告(1998)。

3.香港行政长官施政报告(2003)。

4.香港行政长官施政报告(2009)。

5.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

本文发表于《紫荆论坛》2021年11-12月号第28-31页