《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

陈溢朗 I 正思香港研究员

「让民主派重返立法会!」这是「民主派」第一届立法会选举的竞选口号。从一开始,香港选举议题就被设置为政治议题,政团阵营随之亦被归类为「建制」与「泛民」,自然的效果是把香港卷入永无休止的政治漩涡之中。自完善选举制度后,一些人担心议会会否从此「清一色」,一些人提议「建制派」可否「反对更多」以「填补」「民主派」角色,亦有一些人担心「民主派」支持者会否从此不参与选举投票。这些都是合理的论点,但事实上香港目前站在自国家恢复行使香港主权以来第二次政团生态范式转移的分水岭。若香港政治面貌成功借此转型,跳出从回归第一天被设置的政治陷阱,以上的担忧势将化为伪命题,香港亦能迎来由乱到治、由治及兴的新篇章。

香港正站在「政团生态」

变革的分水岭

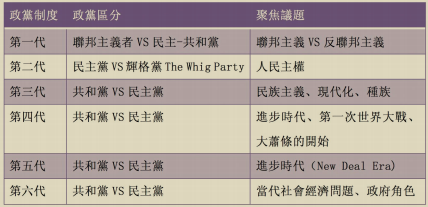

什么是「政团生态的范式转移」?简言之,政团生态在此文的适用定义为政团阵营的区分,例如「建制」与「泛民」的阵营对垒。这种区分很大程度上取决于当时的社会议题,以及政党的调动策略,这种区分并非无法撼动的。根据政治学者保罗.克莱普纳(Paul Kleppner)的研究,美国自独立建国后经历了5次「政党制度」(Party System)的变革,其后政治学家和历史学者增添「第六代政党制度」。从美国建国初期,约翰.亚当斯(John Adams)和亚历山大.汉密尔顿(Alexander Hamilto)的联邦主义者(Federalists),对决托马斯.杰斐逊(Thomas Jefferson)和詹姆斯.麦迪逊(James Madison)领导的民主-共和党(Democratic-Republicans),慢慢演变成今天民主党与共和党的对垒。每次「政党制度」变革的缘由都离不开当时社会聚焦议题的转变、政党内部的改革,以及选民的构成。

表 :美国六代政党制度

自国家恢复对香港行使主权起,选举议题已被对方设置,主要围绕「民主」对决「亲北京」,「反对声音」对决「保皇」,政团区分建基于政治二元对立,形成「民主派」和「建制派」。尽管「民主派」和「建制派」内部对于经济民生政策存有分歧,亦不时看到民建联连同民主党在立法会上支持或反对政府部分议案,但经济民生政策的取态不足以重新厘定阵营定义,因为香港的政团生态早已被设置的政治议题压倒。「建制派」亦一直在「民主派」设置的话语权下活动。应用克莱普纳的理论,这是香港「第一代政党制度」——「民主派」对决「建制派」。

在2019年起的夺权与反夺权斗争中,中央政府完善香港选举制度,杜绝非爱国者进入特区管治机关,为反颠覆斗争胜利奠定重要基础。配合此前制定的香港国安法,这套组合拳大举剿灭反动派(「民主派」)势力,令反对阵营一蹶不振。现时「香港第一代政党制度」下的「民主派」较有规模的政团实际上只剩下民主党,当然这是假设民主党未来能够和愿意参选。虽然民主党仍然力图政治议题死灰复燃,促请行政长官林郑月娥在本届任期最后一份施政报告提出「政府应履行《基本法》第45条及68条,落实双普选,同时加强人权教育和研究,将人权教育纳入国民教育体系」,以及采取「与病毒共存」策略,「还港人游行集会权利」, 但当社会正热烈讨论房屋问题、如何拥抱粤港澳大湾区等社会经济民生议题时,这等政治议题显然大势已去。

香港社会聚焦的议题以及政团的构成发生了回归后历史性的变化,从关注政治议题转移到社会经济民生问题,从「民主」「建制」派转化为「爱国者治港」。根据上述政治学理论,香港正面临一次「政党制度」范式转移的机会,政团或不再以「民主派」和「建制派」区分。

香港现正站在「政党制度」变革的分水岭,继续政治二元对立,即「民主」「建制」派,还是以社会经济民生问题的政策取态来区分。一如以往的话,从澳门近期的立法会选举结果可见,香港「建制派」只会继续失去「民主派」支持者的选票,投票率也会创新低,因为「民主派」支持者在没有「民主派」政团参选的情况下倾向不参与投票或投白票;选择前进,重塑社会议题为经济民生政策,以此为竞选战场,则能带领香港创造由乱到治、由治及兴的良好局面。

政党塑造议题 还是议题塑造政党?

如何促进这次「政党制度」变革?正如上述学术文献提及,政团的区分很大程度上取决于社会议题的区分。因此要重塑政团阵营,需要重新塑造社会议题,而目前社会情况非常有利于摆脱以往政治议题,聚焦社会经济民生议题。在政治学以及传播学中,塑造社会议题的方法主要有议题设定(Agenda Setting)和预示效果(Priming),即传媒透过改变报道的角度和频密度,建立新闻事件对公众流行度和重要度的等级。简言之,媒体不能控制你的想法,但绝对能控制你想什么。

1800年代的美国,社会关注的议题分别是信贷和关税。民主党主张宽松信贷以及低关税率,共和党则支持严谨信贷和高关税。西北各州和旧南方州支持宽松的信贷和低关税,东北部各州则支持紧缩信贷和高关税。民主党胜出当时选举,因为他们拥有更多支持。但到了1850年代,虽然社会仍然高度关注信贷和关税政策,但共和党透过议题设定,让社会同时关注多一项政策——奴隶制。西北各州和东北各州不支持新奴隶制,而旧的南方州支持新州成为奴隶州。当时的共和党主张废除奴隶制。在这个新情况下,共和党得到西北各州和东北各州的支持,成功击败民主党当选。社会关注议题的转变旋即改写选民结构,也改变了政党的支持基础。香港也可积极设置新社会经济民生议题,促进「香港第二代政治制度」的来临,从泛政治化转为务实化,改写香港政治生态。

「香港第二代政党制度」的聚焦议题将会是:一、如何解决香港深层次矛盾;二、如何以香港所长,融入国家发展,为民族复兴作出重要贡献。如何回答以上两个议题将会是「香港第二代政党制度」的主要竞争战场。延续「积极不干预」原则还是采取「适度有为」策略,以当代西方「左右」为政治对垒等都能成为香港政团未来的区分。不过需要注意爱国者因为政策取态以及利益冲突所导致的分裂。

香港需要积极设定这些新的社会经济民生议题,摆脱旧有政治语言,脱离「建制」「泛民」之分。当「香港第二代政党制度」到来时,现时担心的政治问题都成了伪命题。试想想,当市民都在考虑选择支持加税或减税的政团时,立法会还存在「清一色」的问题吗,「建制派」还需要刻意「反对更多」政府议案吗?

倾向「左翼主义」的资本主义社会

假设香港社会未来关注的议题成功转型到社会经济民生议题,根据西方当代政坛和美国「第六代政党制度」经验,香港政团或会以「左右」区分,亦即是「自由主义」(Liberalism)对决「保守主义」(Conservatism)。从近期火热的房屋政策讨论可客观得出,爱国者大约已经分为两种取态解决香港房屋问题。第一种是主张政府规管,以政府力量大力推动房屋政策。第二种则是游说政府支持私人发展商,包括简化行政程序等,让自由市场解决香港房屋问题。前者可以被归类为靠左的「自由主义」,后者则可以被定义为倾右的「保守主义」。

如果香港以「自由主义」(左翼主义)和「保守主义」(右翼主义)区分,市民将更倾向哪种意识形态呢?本文从2016年立法会选举地区直选结果作出推断。首先把参选人以「自由主义」和「保守主义」区分,民建联、工联会、民主党、工党等被归类为偏左的「自由主义」,新民党、自由党、公民党、香港众志等被归类为靠右的「保守主义」,然后统计他们的票数。

结果显示,「左翼主义」的候选人所得票比率大约65.4%,而「右翼主义」候选人的所得票比率大约33.8%。当然本文可以把阵营内部作出更仔细的分配,例如分成中间偏左、极右主义等,但这个初步结果已能反映出,虽然香港长期被评为世界最自由经济体,是「保守主义」自由市场的桥头堡,但选举结果显示香港市民的经济政策意识形态实际上是中间偏左的,较为倾向于「左翼主义」。

本文简单推演未来政治生态组成。在完善选举制度后,立法会地区直选改设为10个选区,采用双议席单票制。假定「左翼主义」和「右翼主义」的票源比例为65.4:33.8,而每个选区均有「左右」阵营各一名候选人出选,各阵营将在每个选区各取一席。不过「左翼主义」阵营的票源占比十分接近攻下第二个议席,当然这需要在每个选区作详尽分析。但总体来看,在地区直选中,两大阵营各大约取得10席。功能界别成立的其中一个初衷就是要代表业界或商界利益,而保守主义者一般被认为亲商界。本文先简单应用上述理论,除了劳工界和港区全国人大代表、港区全国政协委员及有关全国性团体代表界的4席较为肯定由倾左人士担任外,其余26席假定由「右翼主义」阵营夺得。目前情况是「左翼主义」占14席,「右翼主义」占36席。余下的是40席选举委员会选举的议员。「左翼主义」要平衡「右翼主义」的势力,选委会议员必须要有起码31名是「左翼主义」者,也就是绝大多数的选委会议员需要是「左翼主义」者才能刚好平衡「右翼主义」者,门槛要求相当高。

香港迎来「第二代政党制度」

香港「第一代政治制度」——「民主派」对「建制派」,已到达历史终结点。一个由政策取态来区分阵营的时代即将到来,也就是香港「第二代政治制度」。香港要继续陷入早被对方设置的政治漩涡之中,还是跳出政治陷阱,聚焦解决香港深层次矛盾,以及讨论如何以香港所长,融入国家发展,为民族复兴作出重要贡献,当代政治家肩负这个历史责任。

在完善选举制度、香港国安法的护航下,香港市面回复平静,不禁令熟知香港政局的人士联想起2018年政界对香港政局态势的误判。当时建设阵营连番攻下两场单议席单票制的立法会补选,政界纷纷解读为香港「正气上扬」,却忽略了反对阵营当时陷入「政治疲惫期」,建设阵营没有成功趁机扩大政治版图,当时的「胜利」主要是反对阵营支持者缺席投票,也是表面上的风平浪静,但卷土重来是时间问题,剩下的就是历史。

正如英语谚语道:「修补屋顶的最佳时机就是在太阳出来的时候。」上次风平浪静,市民心平气和时,我们错过了一次争夺人心的机会。这次中央为香港带来良好局面,香港迎来「第二代政党制度」,社会将有机会聚焦社会经济民生议题。「建制派」不能重复犯错,虚心牢记在政治议题上仍然处于下风,因此必须在政治工作上默默耕耘,才能全面争取民心,开创由乱到治,由治及兴的新篇章。

本文发表于《紫荆论坛》2021年11-12月号第16-19页

扫描二维码分享到手机