《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

何俊志 I 中山大学政治与公共事务管理学院教授、中山大学粤港澳发展研究院常务副院长

罗 彬 I 中山大学政治与公共事务管理学院博士研究生

选举团制度虽然在当今世界上并不是一种普遍存在的选举制度,但是仍然在一些国家和地区长期存在。对于选举团制度长期存在的原因,前期的解释主要以美国的总统选举团为案例,因而难以提出普遍化的理论。本文通过对香港长期存在的多元化选举团制度的考察而提出,在走向普遍的直接选举的民主化道路上,还存在一条通过扩大选举团规模来提升其代表性,从而维持间接选举的选举团制度路径。以香港为案例而提出的这一解释模式,可以扩展为对香港之外的其他类型的选举团制度的解释。由此表明,在以选举团起步的选举制度变迁过程中存在著两种演化机制:一是由选举团过渡为普遍的直接选举制度;二是通过扩大选举团规模而维持原有的选举团制度。

2021年3月21日,十三届全国人大四次会议通过的《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》规定选举委员会由1,500名委员组成。图为9月19日香港特区举行完善选举制度后的首次选举委员会选举,香港荃湾雅丽珊中心投票站(图:新华社)

2021年3月21日,十三届全国人大四次会议通过的《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》的第二条规定,香港特别行政区设立一个具有广泛代表性、符合香港特别行政区实际情况、体现社会整体利益的选举委员会。选举委员会负责选举行政长官候任人、立法会部分议员,以及提名行政长官候选人、立法会议员候选人等事宜。选举委员会由工商、金融界,专业界,基层、劳工和宗教等界,立法会议员、地区组织代表等界,香港特别行政区全国人大代表、香港特别行政区全国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表界等五个界别共1,500名委员组成。这一规定的出台意味著,在香港将来一段时间的选举政治中,选举委员必将居于突出位置,而且对香港的政治生态将产生重要影响。作为一种制度类型,全国人大这一决定所设计出的选举委员会制度,在原理上属于一种大选举团制度。在世界上其他国家和地区选举中并不多见的大选举团制度在香港政治中的「强势回归」,为我们重新回头在理论上认识民主及民主化道路,提供了一次绝佳的机会。

选举团(Electoral College)制度及其类似的选举大会(Election Convention)是指由选民中的特定人群组成的团体选举某些职位的制度。在源头上,这种制度可以追溯到古罗马的百人团选举制度。中世纪以来的教皇选举制度也是一种典型的选举团制度。自美国总统选举采用选举团制度以来,欧洲大陆的法国和拉丁美洲一些国家也曾经用这种制度来选举国会议员或总统。即使在今天,意大利、希腊、以色列、印度和德国的总统选举也采用类似的选举团制度。

在当代世界,由于直接选举原则的普遍推行,选举团制度并不构成一种主流的选举制度。目前采用这种选举制度的国家和地区也并不多。除了前述案例外,一个比较值得关注的现象是,选举团制度在香港不但存在时间较长、形态较多,而且还出现了选举团制度与其他选举制度之间的复杂组合和多元化的投票模式。

因此,作为当代世界上选举制度分布模式中的一个独特案例,选举团在香港的呈现模式就非常值得研究。其研究的意义不但可以丰富比较选举制度的类型,而且还可以为选举制度的变迁提供新的案例。对这种独特类型及其变迁模式的解释,还可以丰富选举制度变迁的解释性框架。

一、问题与理论

选举团制度在整体上并不构成当代选举制度中的主流形态,而香港选举团制度又以其独特的形态长期存在且变化多样。由此,本文提出的一个研究问题是,为什么在全世界绝大多数采用选举团制度的国家和地区都走向了普遍的直接选举、或者融入更多普遍的直接选举性成份的背景下,香港的主要选举中反而出现了选举团制度越来越重要的现象?如果要回答这一问题,我们首先要从理论上回答,在普遍与直接选举的原则日渐普及的大背景下,为什么选举团制度至今仍然还在一些国家存在?

1787年美国宪法创设现代总统职位之后,无论是总统还是议会选举,19世纪流行的模式都是间接选举。有学者认为,在普遍和直接选举的潮流已经开始漫延的情况下,有四个因素会促成以间接选举为特征的选举团制度的保留:一是那些保留著君主制的国家;二是为限制民众过度卷入政治的观念流行;三是担心直接选举的总统压制议会并走向独裁;四是社会主义体制更为强调由议会选举的集体元首。

显然,在多数国家的议会和总统选举都已经迈向普遍和直接选举的背景下,当代世界上仍然还有一些国家在议会选举和总统选举中保留了选举团制度。在保留下来的这些国家和地区中,一般而言选举团制度都主要局限于两院制中的参议院和总统选举,以及与议会内阁制并存的总统选举之中。但是,美国的总统选举团制度显然属于例外。对于这一例外的制度,美国历史上一直有人批评美国总统选举的选举团制度不是直接选举且违背「一人一票」的原则,并且不断有人提出宪法修正草案却没有能够动摇这一制度。除了从修宪的难度来解释这一制度的稳定性之外,相当一部分学者都致力于从政治功能的角度来进行解释。其中比较重要的几个理由包括:一是1836年之前各州在选举团之中逐渐融入的直接选举因素已经使得选举团制度在绝大多数情况下只具有形式意义。二是美国的总统选举团制度与联邦制之间有著密不可分的关系。一些学者认为,美国总统选举的选举团制度与其两院制和联邦制一道,起著平衡大州与小州和「一人一票」与「一州一票」的作用,在有利于培育出一套两党制体系的同时还能够避免选举舞弊。但是也有研究者指出,这一套制度实际上放大了大州的效应,而且对于两党制形成的推动作用也并不那么明显。另外一些研究则认为,在美国历次总统选举中起重要作用的关键州(Pivotal state)经常是一些中小州,这一制度对大州的偏袒作用并不明显。反而是因为有了总统选举团制度才能够支撑起一套相对稳定的联邦体系。数次试图通过修宪而改革总统选举制度的实践都表明,在美国的联邦制下要修改现有的总统选举制度难度非常大。即使是那些试图绕过修宪程序的改革,目前也没有看到成功的希望。

逻辑上,上述关于选举团制度得以维持的一般性条件,主要强调的都是选举制度、尤其是选举团制度的外在因素对选举团维持所起的作用。而对美国选举团制度的保留的有关解释中,倒是为我们提供了一条新的线索:选举团制度自身所发生的某些变化,也为这一制度的存续提供可能。接下来,本文将考察选举团制度在香港的变迁模式,以检验选举团制度自身变化是否为其存续提供可能。

二、立法局选举的选举团模式

现代香港的选举起步于1982年的区议会选举,全港层面的选举则起步于1985年的立法局选举。港英当局在1984年推出的《代议政制绿皮书:代议政制在香港的进一步发展》中就提出,本绿皮书建议在新制度开始的时候,由各区议会、市政局及新的区域市政局的所有民选议员及全部委任议员组成一个选举团,成员人数因此应约为四百三十名。选举团负责选出一个指定数目的代表,出任立法局议员。选举团可以推荐任何符合某些规定资格的人士为代表,例如任何在香港居住至少十年的登记选民,而不一定须由他们互选出来。这种推选办法将会逐步施行,直至由选举团选出的立法局议员人数,在一九八八年达到十二名为止。

在1985年9月26日举行的第一次立法局选举中,立法局选举产生的议员由选举团和功能界别分别选举产生。选举团一共12席,由12个选举团分别选出(全港19个区议会组成10个选举团,市政局和临时区域市政局各组成1个选举团)。选举团的投票方式为「重复投票制」。重复投票制即多轮淘汰制。在这种制度下,如果首轮投票无人获得过半数选票,则淘汰得票最少的一位候选人,然后再进行投票,直至有候选人获得绝对多数票为止。在这一轮的选举团选举中,一共有39位候选人角逐12个席位。除临时区域市政局选举团仅刘皇发一人参选外,其他选举团都构成了竞争性选举的局面,其中港岛东选举团的候选人高达6位,候选人的背景则以商人和专业人士为主。

1988年的立法局选举仍然维持了选举团的12个席位,但是将投票方式修改为「按选择次序淘汰制」。实际参选的候选人则降低为24人,而且在九龙城选举团、深水埗选举团和市政局选举团都只有一位候选人参选。

在这一时期中,香港立法局的选举团制度是一种与功能界别制并存的选举制度。选举团制度与功能界别选举制度并行的制度模式,是香港选举制度变迁的起步模式。

三、立法会选举的选举委员会模式

1991的立法局选举废除原有选举团制度后,1995年的立法局选举增设了选举委员会组别。有关资料显示,设立选举委员会的背景是:基本法起草委员会政制专家小组已经采纳了关于香港特区立法机构一定比例的议员由一个选举委员会选举产生的建议,采取这种方式,会使香港一些有名望但又不希望参加直选的人经选举委员会选举进入立法机关发挥作用。英方也希望在管治期内最后一届立法局选举(1995年)中当选的议员都能工作到1999年。

在1995年的选举委员会制度下,选民由所有民选区议员组成,但不包括那些同时为两个市政局及乡事界功能组别的议员。投票方式改为「可转移单票制」。由于这种投票方式的计票过程非常复杂,香港的立法局选举首次引入了电脑点票。选举的结果是,有18位候选人角逐10个议席。

1998年的立法会选举在恢复选举委员会制度的同时,废除了由所有区议会互选的模式,改为4个界别的800名委员选举产生10名立法会议员。这4个界别是:(1)工商、金融界;(2)专业界;(3)劳工、社会和宗教等界;(4)临时立法会议员、香港地区全国人大代表、香港地区全国政协委员的代表和区域性组织的代表。每个界别的人数为200人,投票方式则由1995年的「可转移单票制」改为「全票制」。

2000年的立法会选举仍然维持了选举委员会选举部分立法会议员的模式,但是议席则由10席降为6席。一个有趣的变化是,在议席减少的同时,可投票人数则从141,590人增加到177,536人;实际投票人数则从32,630人增加到32,823人。

港英当局虽然在1991年废除立法局选举中的选举团制度,但是在1995年选举团制度又以选举委员会的面貌重新出现。1998年之后,香港立法会的选举制度过渡为选举委员会、功能界别和地方选区三种制度并存的格局。

四、行政长官选举的选举委员会模式

基本法第四十五条规定,香港特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生,由中央人民政府任命。行政长官的产生办法根据香港特别行政区的实际情况和循序渐进的原则而规定,最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。行政长官产生的具体办法由附件一《香港特别行政区行政长官的产生办法》规定。这一条文的内容已经决定了,在采用普选原则选举产生行政长官之前,香港的行政长官一直会采用选举委员会选举的模式。

根据基本法附件一的规定,选举委员会委员共800人,由下列各界人士组成:工商、金融界200人;专业界200人;劳工、社会服务、宗教等界200人;立法会议员、区域性组织代表、香港地区全国人大代表、香港地区全国政协委员的代表200人。2007年以后各任行政长官的产生办法如需修改,须经立法会全体议员三分之二多数通过,行政长官同意,并报全国人民代表大会常务委员会批准。

根据基本法咨询委员会提供的相关报告,这一被称为是「大选举团」的选举委员会制度得以采用的目的在于:通过大选举团选出行政长官可以保障选举的代表性,同时,结果亦难于被操控。而且,香港人对功能组别选举有相当经验。这个办法可以保证行政长官不会被立法会、任何组织或任何社会阶层控制。这是因为大选举团并不是一个权力组织,它在选举后便会解散。大选举团代表香港政治阶梯中一个最重要的梯级,它包括功能组别选举的元素,也有地区直选的元素。工业家和商人可继续在政制中确保香港的经济繁荣。

经过香港立法会通过并报全国人大常委会批准,2011年行政长官选举委员会规模扩大到1,200人,每个界别各300人。值得注意的是,在政界的100席中,有75席都分配给了民选区议员。如果再加上区议会原有的42个席位,区议会一共在行政长官选举委员会中拥有117个席位,占1,200名选委的近一成比例。

作为一种新型的选举团制度,行政长官选举委员会相对于前期的选举团制度所发生的一个重要变化在于,先前曾经与功能界别和地方选区并行的选举团制度,现在转变成了将功能界别选举和地方选区选举包容于一体的选举团制度。

五、全国人大代表选举的

选举会议模式

根据1997年3月14日第八届全国人大五次会议通过的《中华人民共和国香港特别行政区选举第九届全国人民代表大会代表的办法》的规定,香港特别行政区应选第九届全国人民代表大会代表36名。香港特别行政区成立第九届全国人民代表大会代表选举会议。选举会议由《全国人民代表大会关于香港特别行政区第一届政府和立法会产生办法的决定》中规定的第一届政府推选委员会委员中的中国公民,以及不是推选委员会委员的香港特别行政区居民中的中国人民政治协商会议第八届全国委员会委员和香港特别行政区临时立法会议员中的中国公民组成。但本人提出不愿参加的除外。选举会议第一次会议由全国人民代表大会常务委员会召集,推选十一名选举会议成员组成主席团,主席团从其成员中推选常务主席一人。主席团主持选举会议。选举会议根据主席团的提议,依照本办法制定具体选举办法。

此后,历届的全国人大代表换届选举之前,全国人民代表大会都会通过一个专门的办法来规定港区全国人大代表的选举办法。不过,36名的全国人大代表名额和选举会议的组织形式都没有实质性变化。全国人大代表选举会议同样是一种选举团制度,不过这一选举团制度与先前在香港存在的选举团制度不同的是,选举会议是由全国人大常委会召集,而且在选举会议内部有一层主席团制的安排。值得关注的是,在2021年3月21日十三届全国人大四次会议通过的关于完善香港特别行政区选举制度的决定所设立的选举委员会中,也在选举委员会内部设立了召集人制度。

六、案例解读与拓展

2021年10月25日,选举管理委员会召开立法会选举活动指引记者会

从前述介绍中可以看出,选举团制度在香港已经在四个领域内适用:立法局选举的选举团、立法会选举的选举委员会、行政长官选举的选举委员会和全国人大代表选举的选举会议。在1997年之前,选举团的成员是通过以地域为基础的区域性组织选举产生。在1997年之后,各种选举团的选举之中都同时纳入了功能界别和地域因素。1997年之后的另一变化是,在香港的中国公民中拥有全国性代议性职务的成员被纳入选举团之中。

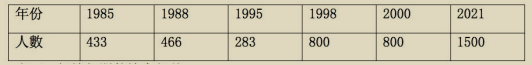

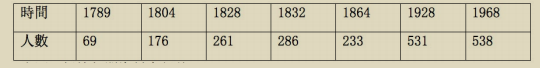

表1:立法机关选举的选举团成员数

来源:根据相关数据整理。

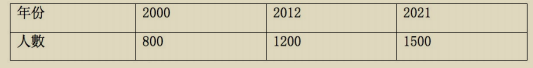

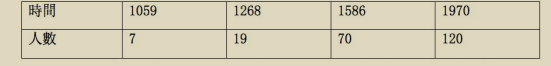

表2:行政长官选举委员会成员人数

来源:根据相关资料整理。

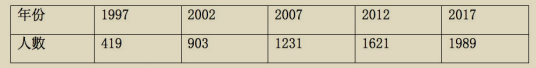

表3:全国人大代表选举会议人数

来源:根据相关数据整理。

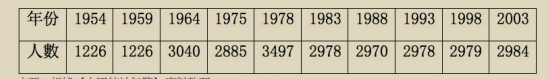

表4:中国全国人大代表的规模变化

来源:根据《中国统计年鉴》资料整理。

表5:美国总统选举团规模的变化

来源:根据相关资料整理。

表6:教皇选举团规模的变化

数据来源:何俊志:《选举政治学》,上海:复旦大学出版社,2019 年,第 28-30 页。

经历过回归之后的演化,香港的选举团制度目前同时并行于立法会选举、行政长官选举和全国人大代表选举之中。虽然一些领域的选举团制度存在著制度存废的争议的事实,但是选举团的总体规模则呈现出明显的增长之势。在全国人大于2021年3月21日通过的关于完善香港特别行政区选举制度的决定,不但将行政长官选举委员会的职能扩充至选举立法会部分议员,同时还赋予其提名行政长官和立法会议员候选人的职能。在看到职能强化的同时,还应该注意到,选举团在香港所经历的变迁趋势或许可以上升到选举制度理论层面。本文将其概括为:一个从选举团和间接选举制度开始的选举改革,如果没有在总体上走向普遍的直接选举,选举团规模的扩大就是一种必然的趋势。

表1显示,除1995年选举委员会的人数低于1988的选举团人数外,香港立法机关选举团的规模在整体上呈上升趋势。1997年之后虽然曾经取消过选举委员会选举立法会议员的实践,但是一个规模更加庞大的选举委员会从2021年又开始选举一定数量的立法会议员。

如果只看表2的数据,则行政长官选举委员会的规模经历过两次扩张,即2012年和2021年。但是如果结合1996年推选委员会成员只有400人的历史,也可以认为行政长官选举委员会经历了三次规模扩张。

从1997年的九届全国人大开始,港区全国人大代表的名额虽然一直维持在36人的水平上,但是选举会议的成员人数则一直呈增长之势。可以预期的是,这一规模在一段时间内还会继续扩张。

如果将视野从港区全国人大代表的选举会议成员规模转换到全国人大代表的规模,还可以发现,中国的全国人大代表的规模也在代表性原则的驱使下呈增长之势。1954年开始的历届全国人大代表,都是由间接选举产生。从1959年开始,代表规模就开始增加。虽然自1983年开始就没有超过3,000人,但是仔细观察就会发现,1983年之后的全国人大代表规模仍然呈微弱的增长之势。不过要注意的是,这里所指的全国人大代表的规模,是省级人大代表选举产生的。在人大代表的选举系统中,全国人大并不构成一个选举团。但是如果我们联系到中国的国家主席和国务院总理都由全国人民代表大会产生,同样也可以将全国人大视为一个选举团。

如果超越中国来观察国外的选举团规模问题还会发现,在研究美国总统选举团得以长期存在各种解释中,一直没有人将选举团规模的不断扩大作为一个因素而纳入。虽然选举团规模的扩大并不是直接改革总统选举团制度的结果,而是美国联邦成员单位的增加所带来的客观结果,但是选举团规模的扩大无疑也意味著其代表性的增强而不断覆盖到联邦各州。

另外一个非常值得关注的、在相当长时间内得以维持的选举团制度就是罗马教皇的选举团制度。从教皇选举团成员的变化中同样可以看出,选举团的规模也同样呈逐渐增长之势。

本研究的一个反例是,1946年召开的国民代表大会出席代表为1,381人。此后台湾当局不愿意改选「国大」代表,导致「国大」代表的数量不断减少,其代表性的成分也逐渐降低。台湾的民意机关也因此很难阻挡普遍和直接选举的压力。

七、研究发现与讨论

从回归前后香港选举团制度的发展经历来看,一个从选举团和间接选举制度开始的选举改革,如果没有在总体上走向普遍的直接选举,选举团规模的扩大就是一种必然的趋势。具体而言,选举团制度一旦在一个国家或地区得以存在,随后的变迁会有三种情况:一是以普遍化的直接选举制度替代选举制度;二是选举团通过扩大规模的方式得以延续;三是选举团制度与普遍化的直接选举制度并存于同一个国家或地区。

本文发表于《紫荆论坛》2021年11-12月号第7-15页

扫描二维码分享到手机