资优生的学与教:科普教育(下)

(文|杨定邦)

科研精神

其实推动科普教育的核心价值,就是鼓励科研精神,所以,我们应该由科研精神谈起。科学研究(以下简称“科研”)是指“反复探索”的意思(英文“RESEARCH”,前缀re是反复的意思,而search则是探索)。科学研究的内涵包含了承上启下两部分:“整理与继承”和“创新及发展”。不同的学术文献中对“科学研究”有多样见解,一般而言,科研是针对某现象或者问题,通过调查、验证、讨论以及思维,然后进行推论、分析和综合,来获得客观事实的过程。整个过程大致分为五个阶段;选取研究课题、研究设计、资料搜集、分析整理以及得出结果。由此可见,科学研究的本质是透过解决问题来创造新事物,而基本任务就是探索及认识未知。

香港的科研状况

有学者认为香港缺乏科研人才的真正原因是其总体社会风气。不少香港人会把金融业视为是最赚钱的行业,因此不少的家长与学生在选择科目时,会以前途和出路作为衡量因素,选择修读经济科或企会财科。即使是修读理科的学生,绝大部分的原因都是为了梦寐以求的医科、牙科或者是工程等科目做准备,目的是希望获得一份稳定工作,足以应付香港昂贵的生活成本。

由此可见,社会风气是问题的根本。如不改变香港事事以金钱、利益挂帅的社会风气,那么尽管改变任何教育制度、选科要求或大学收生条件,于香港的科研发展也是于事无补。科技发展是21世纪全球的发展主流,中国内地、亚太区各国各地均纷纷增加科技教育及研发的投资和扶持。反观香港,虽然政府目前财政盈余充裕,但投放于科研的资源十分有限。政策规划鲜少关注科研发展,导致青年学生轻视科技,不了解科技研发对社会发展的重要性。如果政府愿意增加资源投放,用来推进科研发展,再加上适当的科研政策的支持,必定能促使香港的产业结构的转变,使其多元化和发展均衡,有助香港的长远发展。

刚成功著陆火星的“祝融号”火星车上,搭载能承受极端温度的“落火状态监测相机”正是香港理工大学研制的科创成果。香港的大学多次参与中国的航天科研项目,足见其科技创新力量。尽管香港是一个金融城市、商业中心,但其科研成就卓著,有基础、有实力成为国际科研中心,引领社会经济走出多元化的发展道路。但是香港仍需要培育更多的科研人才,大力推广香港的科技与创新文化,确保科研人才不会出现断层问题,往后能在现时良好的条件之下,继续迈步向前。

增城兆霖学校:资优天文暑期增润课

香港路德会增城兆霖学校是位于屯门蝴蝶邨的一所基督教小学,创校于2005年。学校为配合21世纪新年代的教育远景,增城兆霖的许诗礼校长致力推动科普教育,启发学生创意思维及探索精神。笔者有幸于2021年7月,一连三天在路德会增城兆霖学校见证科学尖子在资优天文暑期增润课程中的卓越表现。同学透过生动活泼的特设天文体验活动,了解天文及星象知识、科学原理、观测仪的结构及应用。

(于2021年9月28日,许诗礼校长(左)邀请香港资优教育教师协会主席杨定邦先生(右)到校为“家长学堂”分享“如何有效培育资优学童”,深受欢迎,家长踊跃发问)

(同学们对星象知识及星图的应用特别感兴趣,专心又愉快地学习)

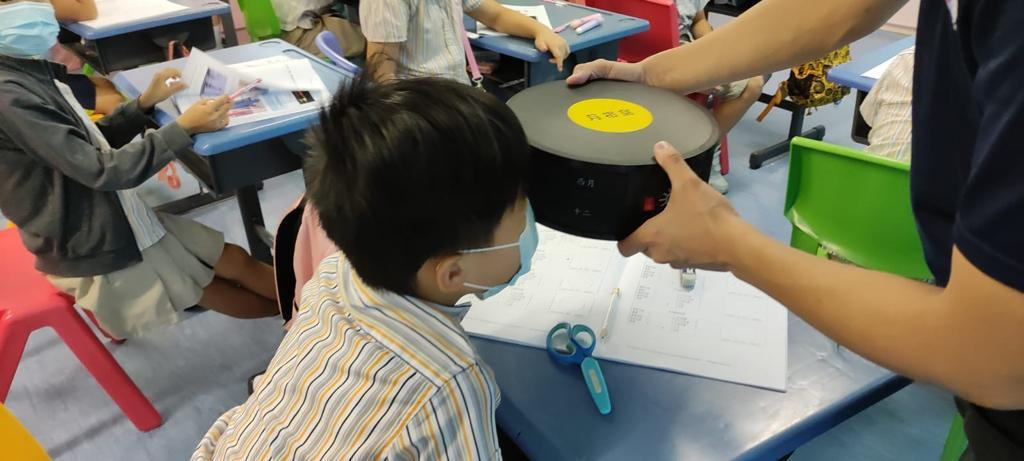

(同学对资优天文课程中的各式各样观测仪及教具的结构及应用很感兴趣,同学们在充分互动的情况下发挥探究精神)

(同学们的天文实验,观察太阳投影)

(从户内到户外,天文及天象知识的学习无边界,体验跳出课室的探索)

科研工作的挑战

科普是一种创造性的活动,也是一门艺术。现代科研工作者要有敢挑战权威的精神。如果发现自己的实验结果于学术期刊发表的论文不一致的话,一些科研人员反而会觉得自己做错了。有些人因缺乏以批判性思维来挑战权威的观点和固有知识的精神,反而错失了重要的成果。

我们应该深入开展研究工作,真正通过现象挖掘出科学原理。在科学研究中,经常会遇到一些未曾了解、不可预见、充满复杂性、不熟悉和多面性的问题,这时我们需要思考、反复探索,然后提出疑问,最后再实施。这可以使我们避免一些潜在的或现实存在的问题,当问题出现或即将出现的时候,我们就能做出更明智的决定,并最终克服困难,在长期训练中获得从容面对挑战的能力。

(笔者曾于香港教育局任督学及香港教育局课程发展处科目委员(资优教育)。多年来,以香港资优教育亚太地区代表身份挑选学生机代表香港区远赴两岸、海外发表演说及教育成果分享。)

(编辑:黄沛臻

监制:廖国良)

扫描二维码分享到手机