文 | 蒋美玲

两宋是中国香文化的高峰期,从宋人的雅集生活和香炉发展便可窥探原因。

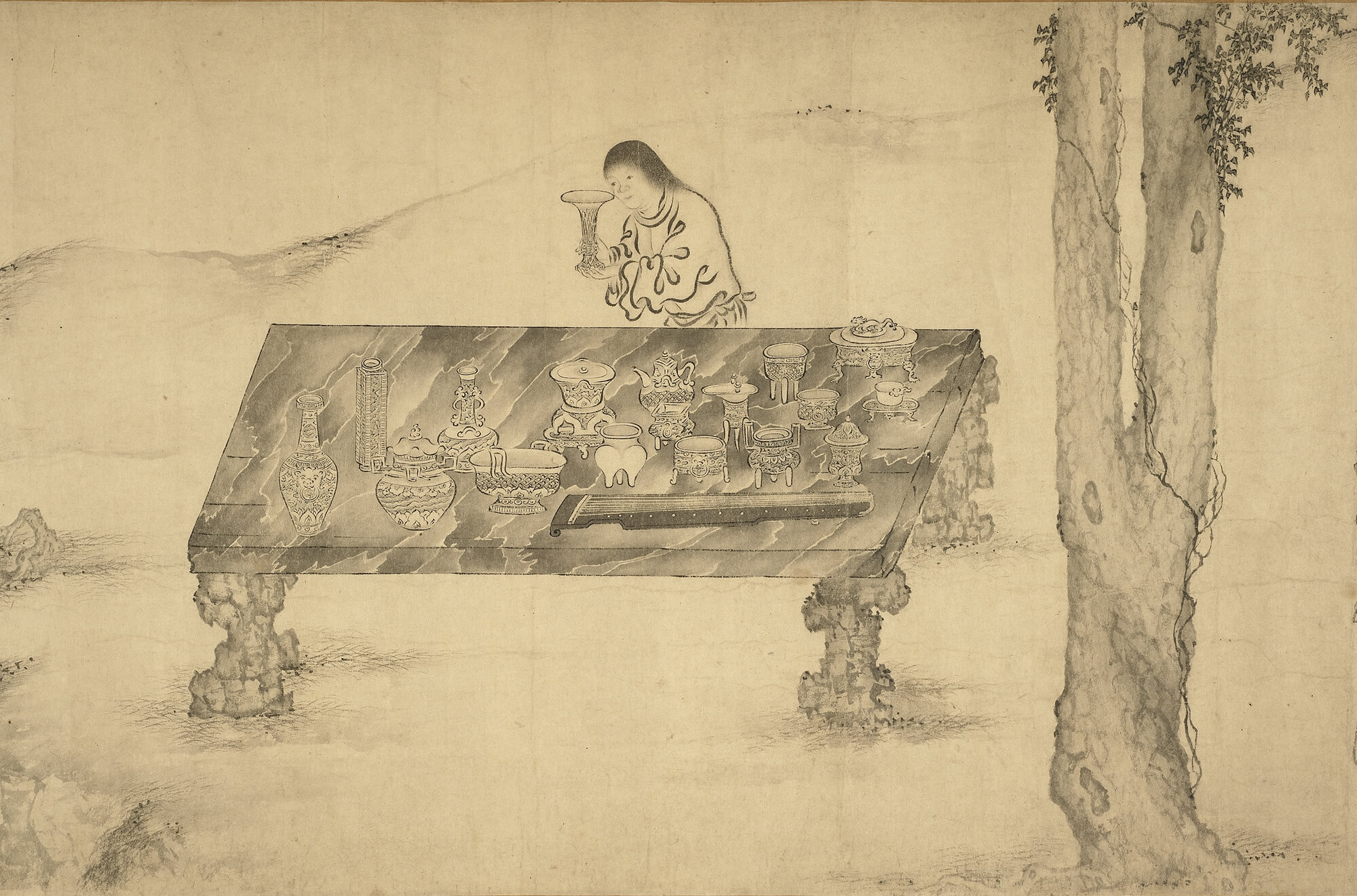

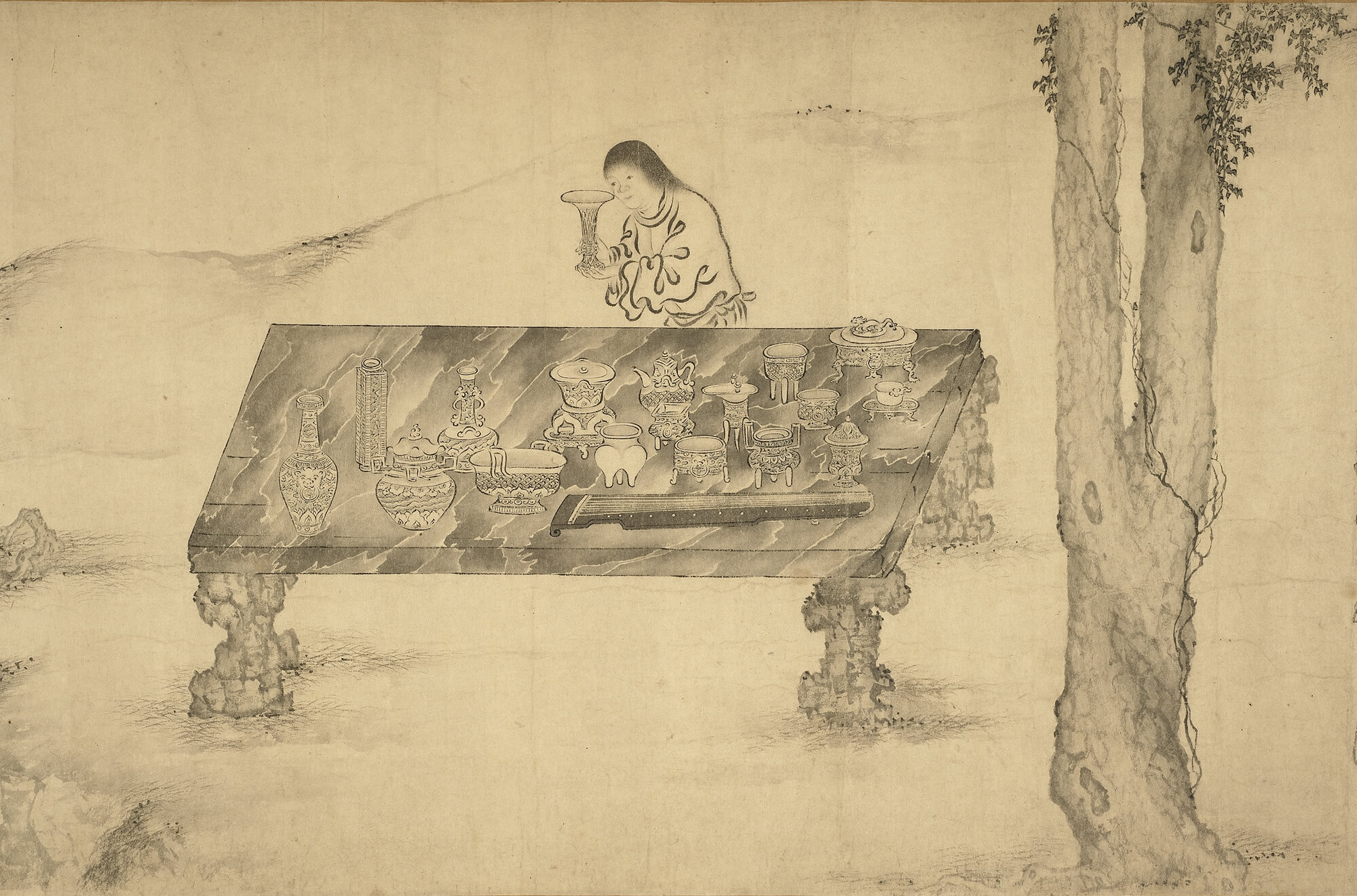

宋代雅集是指文人雅士吟咏诗文、讨论学文的集会。集会上文人汇聚,例如宋代李公麟的《西园雅集图》就是表现此类题材的画作。李公麟受附马都尉王诜的邀请绘制此画,该画记录了主人与苏轼、苏辙、秦觐、米芾、蔡肇、晁补之、俗侣圆通、道士陈碧虚等16位名士在王诜府邸聚会的情形。画中小桥流水,宾主相聚甚欢,聚集一处写诗作画,说经讲法,旁边几缕淡淡的炉烟萦绕其间。正如米芾为此画作记所云:“水石潺,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨。人间清旷之乐,不过如此。嗟呼!”

《西园雅集图》是宋代文人阶层雅集生活方式的写照。类似此类题材的画作在宋代还很多,如《竹涧焚香图》《听琴轴图》《听阮图》等画景中均有焚香的场景或香炉的形象出现,从画中不仅可以一窥焚香之风在宋代的盛行,还使后人看到宋代文人追求修身养性的生活方式。

两宋画中出现的香炉不仅是一种点缀,它更是文人阶层一种真实的生活方式,一种内在精神的修炼与升华,焚香已经完全渗透在宋代文人的生活中。宋代文人习惯于在书桌上陈设香炉,各种造型各式的香炉,不仅香其鼻息、还能正其心神,也代表了书案主人的个性和审美素养。很多古画描绘文人在案前展卷深思,书桌上放着笔墨纸砚和书卷,还有一具鬲式香炉。宋人在读书时,习惯于在炉中焚着香丸或香饼,书房内洋溢着平和恬静的香气。在这里,一切世俗的纷繁扰攘皆伴随着袅袅香烟化为乌有,宋代文人就在这氤氲雾霭中熏陶出高雅的人文素养和文化品格。

宋代文人与香炉有不解之缘,皇帝的推动作用至关重要。宋代开国皇帝赵匡胤虽是武将出身,却喜好读书,随军打仗时也要携带很多书籍,重文抑武是基本国策。而后的历代皇帝也都非常重视文化建设,认为文化的繁荣才能充分体现国家的富强和人民的安乐。尤其是在庸于治国、精于艺术的宋徽宗赵佶的影响下,香炉日益为士人阶层所追捧。这一时期,宫廷收录了一批仿先秦时期的瓷炉,这些瓷炉有鼎三足炉、弦纹三足炉、鬲式香炉、套式香炉等等,这些香炉均是仿古造型。上行下效,在皇族权贵的引导下,北宋的香炉造物繁荣起来,如宋定窑的塔式琴炉、造型精雅,也是精品。宋徽宗好古成癖,特别喜欢青色幽玄的汝窑瓷器,汝窑也成了宫廷御用瓷。现存的汝窑套式香炉只有两件,分别藏于故宫博物院和英国伦敦大学大维德基金会。可见十分罕有。

宋代文人品格及对香炉造物的影响

北宋政权鉴于唐末五代武人专权致国家减亡,采取了“重文轻武”的政策,士大夫地位得到极大提高,很多出身寒门的读书人得以进入统治阶层。很多文人出身的官宦,诗书画样样精通,精神上追求淡泊宁静,甚至将治国安邦的志向转化为对雅致生活的追求。

香炉是宋代文人精神物化的体现。孔子云:“君子比德于玉。”这是古代文人阶层理想人格的追求。香炉造物工艺也受到文人们“比德于玉”精神的感召,呈现出如玉般素雅的质感和质朴的造型。古人将玉人格化,赋予玉以“仁、义、勇、智、洁”的品德,这是古代士人阶层理想人格的标准。

宋代景德镇窑生产的青白瓷远远超过唐代的青瓷,在釉色上达到了玉的质感和质地。出产的香炉具有莹润如玉的釉色,在香炉表面呈现出深浅不同的素雅色调,在造型上也倾向于简约质朴,少用雕琢的装饰,表现了一种“绚烂之极归于平淡”的美学境界,一种崇尚高逸的审美观,这品质与宋代文人的气节相契合。

宋代香炉造物追寻着一种古典韵味、细腻雅致、平易近人的美感。宋代香炉的特质都是受到理学精神的影响,宋代的文化从宋初的浮华绚丽,归于平淡质朴。除了在宋代的诗词中体现,宋代的日用器物设计,也开始趋向于简约质朴的理性美。宋代香炉的色调和造型以简洁雅致为美,没有华丽绮靡的风格,如现藏台北故宫博物院的两款定窑牙白弦纹三足炉和现藏于波士顿美术馆的弦纹白瓷炉都属此类简约风格,没有任何雕琢的痕迹。

(本文刊登自《紫荆养生》2021年冬季刊)

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文 | 蒋美玲

两宋是中国香文化的高峰期,从宋人的雅集生活和香炉发展便可窥探原因。

宋代雅集是指文人雅士吟咏诗文、讨论学文的集会。集会上文人汇聚,例如宋代李公麟的《西园雅集图》就是表现此类题材的画作。李公麟受附马都尉王诜的邀请绘制此画,该画记录了主人与苏轼、苏辙、秦觐、米芾、蔡肇、晁补之、俗侣圆通、道士陈碧虚等16位名士在王诜府邸聚会的情形。画中小桥流水,宾主相聚甚欢,聚集一处写诗作画,说经讲法,旁边几缕淡淡的炉烟萦绕其间。正如米芾为此画作记所云:“水石潺,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨。人间清旷之乐,不过如此。嗟呼!”

《西园雅集图》是宋代文人阶层雅集生活方式的写照。类似此类题材的画作在宋代还很多,如《竹涧焚香图》《听琴轴图》《听阮图》等画景中均有焚香的场景或香炉的形象出现,从画中不仅可以一窥焚香之风在宋代的盛行,还使后人看到宋代文人追求修身养性的生活方式。

两宋画中出现的香炉不仅是一种点缀,它更是文人阶层一种真实的生活方式,一种内在精神的修炼与升华,焚香已经完全渗透在宋代文人的生活中。宋代文人习惯于在书桌上陈设香炉,各种造型各式的香炉,不仅香其鼻息、还能正其心神,也代表了书案主人的个性和审美素养。很多古画描绘文人在案前展卷深思,书桌上放着笔墨纸砚和书卷,还有一具鬲式香炉。宋人在读书时,习惯于在炉中焚着香丸或香饼,书房内洋溢着平和恬静的香气。在这里,一切世俗的纷繁扰攘皆伴随着袅袅香烟化为乌有,宋代文人就在这氤氲雾霭中熏陶出高雅的人文素养和文化品格。

宋代文人与香炉有不解之缘,皇帝的推动作用至关重要。宋代开国皇帝赵匡胤虽是武将出身,却喜好读书,随军打仗时也要携带很多书籍,重文抑武是基本国策。而后的历代皇帝也都非常重视文化建设,认为文化的繁荣才能充分体现国家的富强和人民的安乐。尤其是在庸于治国、精于艺术的宋徽宗赵佶的影响下,香炉日益为士人阶层所追捧。这一时期,宫廷收录了一批仿先秦时期的瓷炉,这些瓷炉有鼎三足炉、弦纹三足炉、鬲式香炉、套式香炉等等,这些香炉均是仿古造型。上行下效,在皇族权贵的引导下,北宋的香炉造物繁荣起来,如宋定窑的塔式琴炉、造型精雅,也是精品。宋徽宗好古成癖,特别喜欢青色幽玄的汝窑瓷器,汝窑也成了宫廷御用瓷。现存的汝窑套式香炉只有两件,分别藏于故宫博物院和英国伦敦大学大维德基金会。可见十分罕有。

宋代文人品格及对香炉造物的影响

北宋政权鉴于唐末五代武人专权致国家减亡,采取了“重文轻武”的政策,士大夫地位得到极大提高,很多出身寒门的读书人得以进入统治阶层。很多文人出身的官宦,诗书画样样精通,精神上追求淡泊宁静,甚至将治国安邦的志向转化为对雅致生活的追求。

香炉是宋代文人精神物化的体现。孔子云:“君子比德于玉。”这是古代文人阶层理想人格的追求。香炉造物工艺也受到文人们“比德于玉”精神的感召,呈现出如玉般素雅的质感和质朴的造型。古人将玉人格化,赋予玉以“仁、义、勇、智、洁”的品德,这是古代士人阶层理想人格的标准。

宋代景德镇窑生产的青白瓷远远超过唐代的青瓷,在釉色上达到了玉的质感和质地。出产的香炉具有莹润如玉的釉色,在香炉表面呈现出深浅不同的素雅色调,在造型上也倾向于简约质朴,少用雕琢的装饰,表现了一种“绚烂之极归于平淡”的美学境界,一种崇尚高逸的审美观,这品质与宋代文人的气节相契合。

宋代香炉造物追寻着一种古典韵味、细腻雅致、平易近人的美感。宋代香炉的特质都是受到理学精神的影响,宋代的文化从宋初的浮华绚丽,归于平淡质朴。除了在宋代的诗词中体现,宋代的日用器物设计,也开始趋向于简约质朴的理性美。宋代香炉的色调和造型以简洁雅致为美,没有华丽绮靡的风格,如现藏台北故宫博物院的两款定窑牙白弦纹三足炉和现藏于波士顿美术馆的弦纹白瓷炉都属此类简约风格,没有任何雕琢的痕迹。

(本文刊登自《紫荆养生》2021年冬季刊)

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg

https://res.bau.com.hk/history/images/YV8zNF81NThiYjhlYWU5ZGE0YWE4OTFiYTY2YWI1NmMwYWIyZQ==.jpeg