“我先后住过板间房和公屋,一共二十几年。为了完成小时候要带爸爸妈妈离开公屋、改善生活的承诺,大学毕业后连续3年每天做3份兼职,终于储到第一笔首期,买了居屋,改善家人生活。”“我周文港重视承诺,无论对家人、对大家。”这是周文港参选香港第七届立法会选委界广告的开头几句话。

周文港是一位80后的经济及教育政策学者,现在岭南大学任教。大学毕业10多年来,分别在工会、商会、智库及多间大学从事公共政策研究,现任全国港澳研究会理事,曾任特区政府中央政策组特邀顾问。本次专访中,周文港回顾了他从板间房出发的奋斗经历,表达了对家国的感情依归,详细介绍了他本次参选带来的“生态循环”政纲。

文|本刊记者

2018年,周文港以香港代表身份出席全国教育科学研究大会并发言

长达三年的“两份全职”

从出生起,周文港和父母家人一起,住了20多年板间房和公屋。板间房由一个村屋间隔而成,村屋四五百呎,隔成三间房,每间100多呎。周文港一家几口住在其中一间,和另两间的住户共用厨房厕所。11年后,举家搬入公屋,条件稍有改善,但彼时的公屋不像现在,窗口处安装的并非挡风挡雨的玻璃窗户,而是铁栏,风雨直接从宽阔的缝隙穿进来。家里就用胶板把窗口挡住,但风雨稍大就会移位漏水,积水量大,晚上需要起床擦去。后来,铁栏换成了铝窗。

周文港出生时,父母已经四五十岁。不像一般家庭中最小的孩子通常享尽宠爱、没有家业压力,周文港读书认真,打工勤力。或许也有天赋加持,他是姐弟中唯一的大学生,也是老家村里的第一个大学生。更不用说后来也成为家族中第一位博士,还撑起了搬入私楼的家业。

少时,父母上班后,周文港就和姐姐出门。有时回收空瓶买零食解馋,有时跟著姐姐卖面包赚钱。那时居住的公屋附近经常有人们喝完随手丢掉的空可乐瓶、维他奶瓶,姐弟们就捡起来洗乾净,拿到士多店换钱——空玻璃樽回收5毛钱一个。姐弟们爱吃5元一杯的菠萝冰。父母给2元零用钱,还差3元,就要去士多店换6个空玻璃樽。在年幼的姐弟心里,这是生活的日常,甚至是乐趣。

读书辛苦,但周文港打工更勤力。他小时候就对父母家人承诺,“我一定带你们走(离开公屋),你们放心。但是要给我时间”。

中学期间,他送外卖,在加油站做加油员。大学期间照旧坚持打工,做学生助理、研究助理、兼职剧场带位员,等等。“哪里有机会就去哪里做”,最高峰同时做四、五份,每份大约赚1千多元,至少能完全负担学费,还能余一些补贴家用。读博士期间,周文港同时打三份工,白天从事政策研究工作,晚上到夜校教中学的中文、中国历史等。每周有三个晚上只能在11点到家后才吃晚饭,连续三年,胃也是那时开始吃坏了。他说,那种半工读的程度基本相当于两份全职工作。

从大学到直读博士期间,周文港优异的学习成绩令他能获得全额学费贷款,还能有一些奖学金。这笔总额高昂的贷款,全部由自己打工或兼职负担。“最高峰欠了差不多四、五十万的贷学金。可以分10年还的,但是3年我就搞定,最后一次全部还清。而且还储到了买楼首期。”

周文港买下居屋的时间较早,那时楼价是一百多万,一成首期就是十几万。说到此,他不无谦虚地补充,“在这种(楼价较低的)环境下搞定了”。记者问,会不会担心年轻人认为眼下香港楼价已数倍飙升,你当时能储到首期没有参考意义?周文港说,现在屯门、元朗等地的两房单位大约四五百万,首期也是一成,就是四五十万。现在每贷一百万,月供大约五千多。如果首付付掉一两成,那么月供大约1万5。若是两夫妻每人月薪2-3万,应该能够负担的起。最重要是这第一步的“上车”一定要做到。有了这第一步,慢慢就越来越往上走。“这不是我胡说八道,我亲身经历了怎么从板间房、公屋、居屋、私楼这样一步一步走上来。”“不能躺平,你必须奋斗。”

由岭南大学STEAM教育及研究中心、香港科技创新教育联盟、中国教育科学研究院合办的“内地与港澳青少年STEAM创客挑战赛”,促进内地与港澳的教育及青少年学生交流合作

国家,国家,国是家的载体

周文港爱看电影,从小到大一直特别喜欢刘德华。那时青年对明星的欣赏普遍热切直观——留自己喜欢明星的发型,青年周文港就是其中之一,留著刘德华在电影《黑金》中角色的发型,还有意模仿过同款灰色衬衫。

15岁时,刘德华的《天若有情3:烽火佳人》上映。“当时刘德华扮演的是国军空军,在电影里是打日本,最后都没打赢人家,男女主角差点被拆散了,悲剧收场。”“那时候年纪小,看完就跟自己说为什么我们中国人总要给人家欺负,总要打败仗?真的是心情慷慨激昂!”据他说这是自己可感的爱国情怀的启蒙。“一直有人问我,究竟是谁带领你进爱国阵营?是刘德华的电影带我进来的。”

因为爱家,所以更爱国。周文港对家庭、乡土的重视,可能源自父母和家族。周文港在香港出生、成长,全家定居在此,但每年都回老家。通高铁后,他每月都回,也常常带上孩子。早两年,为了方便经常带孩子回去,他在老家买了一套商品房。“我不管以后他们(经常)回不回去,反正他们老爸我还在的时候,就要跟我回去。先有牢固乡土观,才能有牢固国家观。”

周文港不认可自己靠半工读还掉所有剩余学贷、还储到居屋首期的三年。“辛苦本身对我来说根本不是一回事儿,但那三年虽然赚到钱,我觉得愧对了爸爸。我爸爸当时已经八十几岁了,我和父亲关系非常好,父亲每天晚上等我回去。但是等我回到家时,我已经很累了,说不上几句话。虽然没过几年买到了私楼,但没过多久父亲就走了。就等于我选择了三年无法和爸爸享受天伦之乐。现在再想有也没机会了……”因此,周文港现在特别重视家庭。“现在我只要没有特别要紧的事,礼拜天基本不听电话,陪儿子女儿做功课和天伦之乐。”“当然这阵子因为参选,周日也会‘身不由己’。”他笑说。

“我觉得家庭最重要。国家,国家,国是家的载体。”“所以现在,我觉得为自己奋斗的差不多了,我想回归到我要当一个为国家做贡献的‘刘德华’,为香港、为国家而奋斗。用我这十几年的政策研究经验,通过这个参政理政的机会和平台,贡献我的香港、我的国家。”

涵盖经济、教育、青年的“生态循环”政纲

周文港的政纲分为三大主题:经济、教育和青年。他说这三者是一个“政策生态循环”——要重建青年向上流动的阶梯,需要这样一个互相影响、互惠促进的“闭环”,才能真正推动改变。

周文港认为,香港加强和内地的“内交”非常重要。“内地现在有‘1314’,‘13’就是拥有3,300万名、拥有300万以上流动资金的中产群体,主要在沿海地区,‘14’就是已经拥有为数4亿的中等收入群体。”“现在全世界都在争取内地这个中产市场,为什么香港不好好争取呢?”“我举个例子,2018年全球经济活动比较正常、还没有受到疫情的影响。当年内地有66万人出国留学,其中36万人去了美国,3.6万去了加拿大,来香港的只有不到2万。这个机遇不要小看,这66万留学生每年所创造的产值和影响力非常大。香港不用贪多,只要把能握住其中一小部分,尤其是对香港未来人才的供给以支持经济发展需要,就能在很多方面做很多事。”

与何泺生教授(中)和黄友嘉博士(左)一同参加国家住建部和上海交通大学安泰经济及金融学院合办的土地房屋论坛

“工业分4个阶段,工业1.0等于机械化,工业2.0是电气化,工业3.0是信息化,工业4.0是智能化。而现在内地的港资制造业基本都是工业2.0。怎样从2.0过渡到3.0、4.0,教育是根本点。”“香港做好产业升级的过程当中很重要的不只是靠智能化,而是靠人才。”

“我们国家现在最需要什么?是把国家制造业、尤其高端制造业中的技术含量搞上去。这就要靠做好STEM教育、未来培养出更多科技创新有关人才。这其中尤其要做好‘官产学研’四方合作,而不是当官的只看著自己‘份内’的事,产业界的只埋头做产业,学校的‘关起门’埋头做研究……而是这四个环节相互之间要打通,打通资源、优势互补。”周文港提出建立一个与“一国两制”相适应的创新教育体系,将长期拖慢香港创科发展的“各自为政”打通为“官产学研”“四方合作”。

他谈到,现在香港高等教育中的很多制度,特别是对专家学者和科研人员等规管太过时。“在香港高校,专家学者或科研人员如果在校外从事任何有偿活动,若酬金超过了工资的几成(有些地方是三成)——譬如年薪100万,那么三成就是30万——超过30万的部分,当中的70%要上交给学校。这就严重打击一个科研人员的创新积极性。”“再有,如果你发明了一个东西,这个东西的知识产权不一定是你的;而且如果你把自己的发明商品化,你能否拿到这个产品的所有权,或者学校是否鼓励你去做这个项目,都成问题。”

他谈到另一个制约香港创科发展的普遍问题是申请公帑资助的手续繁琐冗长、规定过细。“比方说最简单的申请一个优质教育基金,从申请到有结果基本要接近一年,而且报表非常多,每一条都要根据它的规矩来填写,使用资金的规矩也非常严格——不是说给你100万,你就可以支配,而是每一个item(条款)都管得很‘死’,而且都有一个上限”,严重打击科创教育领域专业人士的积极性,“而在深圳可能一下就搞定了”,香港的人才可能因此而大量流失到了深圳。“所以从香港的大学内部到公共政策、科创政策,都很需要改进。这是我政纲里面提到的,要大力促进‘官产学研’四方合作。”

此外,他还致力推动社区及社会福利资源分配机制的优化。他说,香港政府对于慈善事业的恒常资助,基本从港英时期开始就被几大社会服务团体“垄断”。很多爱国爱港的社区、社会福利团体,像劳工、同乡、基层、社区、渔农、港人内地团体等,拿不到资助,很难开展社区工作。“这是一个长期不公平的状况。”“而如果这些资助能给到爱国爱港慈善机构,我想也能让受惠者感受到爱国爱港团体的温暖和善意,帮到更多香港人建立对内地的情感联系、了解国家,有利于‘一国两制’的实践。”

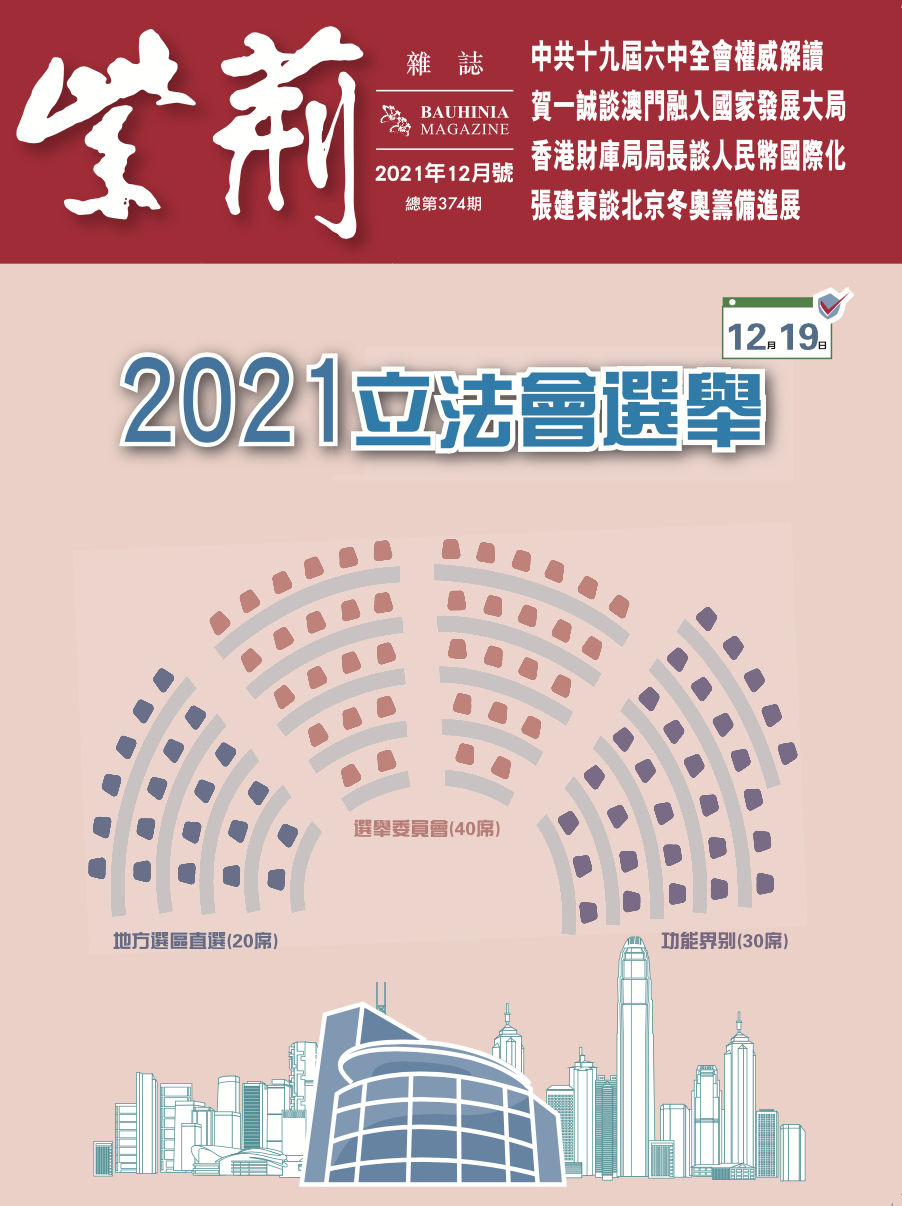

周文港是香港第七届立法会选委会界别参选人,该界别其他参选人还有盛智文、陈月明、李浩然、林琳、黄元山、刘智鹏、谭岳衡、黄梓谦、李镇强、江玉欢、曾瀞漪、梁美芬、陈绍雄、邓飞、吴杰庄、林顺潮、陈仲尼、林振升、梁毓伟、陆瀚民、冯炜光、孙伟勇、陈家珮、容海恩、简慧敏、陈沛良、林智远、黄国、陆颂雄、蔡永强、麦美娟、陈凯欣、郭玲丽、陈凯荣、葛珮帆、张国钧、刁胜洪、马逢国、管浩鸣、谢伟俊、洪雯、屠海鸣、林筱鲁、何君尧、孙东、陈曼琪、卢维思、苏长荣、吴宏伟、黎栋国。

本文发表于《紫荆》杂志2021年12月号

编辑:赵 欣

监制:周马丽

扫描二维码分享到手机