香岛中学是一所有著75年爱国传统的学校,其创办、发展过程凝聚著一大批爱国人士的心血和情怀。本文是香岛中学首任校长卢动生前的忆述(由卢动口述,家人陈其晖代笔及整理补充),以第一人称的视角回忆了香岛中学创办的那些往事。

文|香岛中学首任校长 卢动﹙口述﹚

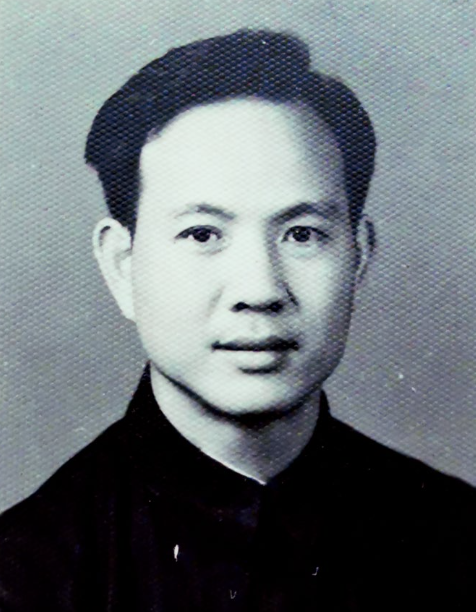

五十年代的卢动

抗日战争时期,1938年广州沦陷,我随广州大学前往香港并就读,这也是我第一次踏足香港。我是代表广东省篮球队参加旧中国第七届全运会的篮球明星,在青年学生中有一定感召力,一到港便投入了当地的抗日救亡运动,不久组织创办了进步青年的抗日团体“红红歌咏队”﹙后改名“虹虹歌咏团”﹚并担任团长,以后又担任了香港青委书记。抗战胜利后,我到元朗中学担任教导主任。

香岛中学办学初衷

当时的香港学校大多数已毁于战火,包括旧的香岛学校,许多儿童在战争中失学,建设学校已成为社会的当务之急。1945年底,港英政府教育司署恢复教育行政工作并恢复审批汉文学校的注册,各种政治势力和各类办学团体便纷纷觅地、觅屋,建校、复校。我觉得这是一个机会,正好可以利用这种形势办一所属于我们自己的爱国学校,建立一个弘扬民族文化、进行爱国民主教育的基地。这也是我多年的梦想。在香港开展青年运动及教学实践的过程中,我已经痛感港英政府推行殖民奴化教育的恶果。学校挂的是英女皇像,竖的是米字旗,老师讲授的是大英帝国不倒的神话,学校的校长、教师哪怕是无意中作出一点当局认为是对大英帝国不尊的举动,就要受到重罚。在这种教育和薰陶下,学生不了解中国文化、历史,缺乏民族感情,有的学生甚至连自己是中国人也不知道。而诺大的香港却没有一间能够挑大旗、明确声言进行爱国民主教育的学校。我想我们应当为下一代开辟殖民统治下的一片绿洲。

我将自己的想法向东江纵队的祁烽和谭天度等领导汇报,并且提出以旧香岛(学校)作为办校的“壳”。抗战时期我曾在旧香岛任教,对该校有所了解,而当时旧香岛已在战火中化为废墟,正好可以由我们去重新开创。祁烽和谭天度对我办校的设想非常支持,并作出两点指示:一是这件事一定要办,我们必须尽快在香港建立一所自己的学校;二是组织目前很困难,因此钱必须自己去筹。他们还向我介绍了一些进步人士的关系,如朱治平、黄培钢、杨夷、甘伟光、陈佩雯等同志。陈佩雯又介绍我认识了潘比薇,她是建筑商吴炳昌的太太。他们夫妇后来成为复办香岛中学出资最多的人。

创办新香岛中学的过程

我紧锣密鼓地开始了筹建工作,1946年初更辞去元朗中学的工作,全力以赴,做了5件事:一是联络朱治平等同志及吴炳昌先生,向他们介绍自己办学的设想,与他们共同研究办学宗旨、实施方案。他们都不是大富人家,出于对爱国民主教育的热忱,出钱、出力,满腔热情地投入了复办香岛的事业,共集资10,000元。二是到广州找到原香岛的八位校董会成员,争取到他们的支持,他们还每人出资2,000元,作为建校费用,其中的马公武被吸收为新校董会成员。三是到香港教育司署办理了注册手续,我自己也被审定了校长资格。四是向当时国民党政府香港侨教会备案,得到他们的认可。五是选址。在这件事情上,吴炳昌先生作了大量工作。他有身为建筑商的便利条件,将九龙运动场道的校舍租给香岛中学。

经过大家的努力,是年3月,香岛中学就正式招生了,首届学生有300多人。成立了校董会,校董有吴炳昌、潘比薇、杨夷、朱治平、黄建峰、甘伟光、马公武、方绍谦和我,共9人。我建议由出资最多的吴炳昌先生担任董事长,获得通过。我担任校长。

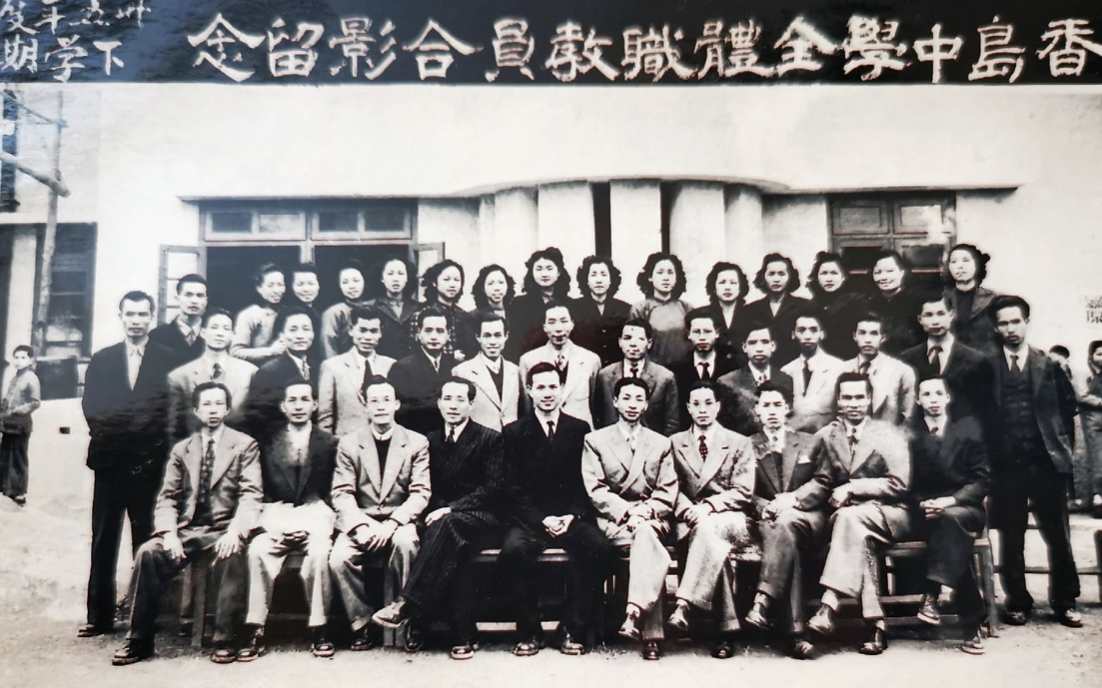

香岛全体教职员工合影

香岛建立后,以鲜明的爱国民主教育旗帜很快在汉文教育界打响了名堂,但同时,其左派形象也引起了港英政府的注意,视学官常常突然袭击,来校进行突击检查,我也常被特务跟踪,旧香岛的老校董则经常对办校方针及校内事务提出种种异议,企图改变香岛的办学方向。新生的香岛处于十字路口中。

为解决香岛面临的这些问题,中共南方局的夏衍和李佳仁专门约见我,商讨对策。他们认为,港英当局对香岛设置重重障碍,使香岛面临许多的麻烦,而其中最麻烦的是老校董不合作反而处处干扰,制造事端的问题。怎么办,他们想听听我的意见。

我说:遇到麻烦请客送礼解决问题是中策;忍气吞声,听之任之是下策;买断,使学校完全归我们所有才是上策。夏公听到这里,马上拍案叫好,说:“就买断他们!”

这个决定使我很兴奋,因为这正是我的心愿,我立即回校贯彻这个决定。经协商,买断香岛,老校董开价16,000元。资金照例是靠自己筹集。考虑到当时香岛已经有了相当的凝聚力和感召力,我组织了爱校募集运动,召集全校师生、家长大会,将学校面临的困难告诉大家,我还告诉大家,香岛要像现在这样办下去,就要靠大家支持了。全校师生爱校热情高涨,许多家长当即签名认捐,许多学生将自己的金项链、金耳环摘下来捐给学校,有的甚至把订婚戒指也献了出来,场面十分感人。第一次募集大会就收到了17,000多元,最后募得22,000余元。我将八位旧校校董请到香岛作最后一次聚会,并到律师楼办理交款手续,从他们手中彻底买断了香岛。紧接著不久,连吴炳昌先生等人复校时出资的钱也全部还清。到1948年底,香岛已没有任何债务负担。可以说,从此,香岛完全归“我们自己”所有了。

这一阶段,香岛的师生以开拓前途的无限勇气共同奋斗,使得学校飞跃发展。原有的窝打老道旧址通过法律手续取得了永久居住权,1947年3月又租用了运动场道扩建校舍,继续招考新生。为了管教上的便利,原来的校址改为小学部,中学部则设在运动场道新校。新生的香岛朝气蓬勃,奋发向上,仅仅两年时间就发展成1,000多学生的大校。在“香岛两年”的校庆活动中,来宾有三千余众,学生家长郭沫若领衔发表意见,赞扬香岛的办学理念及发展成果。

香岛中学茁壮成长

香岛能够顺利复校,并在短期内蓬勃发展,自己筹资买断所有权,为今后的发展奠定良好基础,除了靠组织及时指路,提出正确的发展方针外,还得益于四点:

一是有一支热爱国家、热爱教育事业、高素质的教师队伍,他们是香岛的灵魂。复校时正值抗战刚刚胜利,许多人才、精英汇聚香港,而社会秩序尚未建立,百业待兴,人们都在寻觅出路,使香岛得以招聘到优秀人才,其中许多是组织介绍来的爱国人士。当中有著名的学者、文学家、教授、诗人,如陈残云、黄宁婴、王成生、王秋文、沈钧儒的姪女沈吾华、沈勃等等。

他们热情高涨,积极主动,在授课的同时,积极参与教学研究工作,商讨教材教法,特别是重点研究解决课本教材不适应我们的教育理念和要求的问题,采取批判补充(主要是文史科)办法,在课堂上发扬民主精神启发和培养学生独立思考,既活跃课堂气氛又提高教学效果。为提高教学品质,教师认真备课、因材施教,还注意个别辅导。学校还建立了学习互助组和兄弟姐妹班,利用课余时间温习功课,取长补短。上述举措,不但洞释疑难,加快学生学业进步;同时促进了教师和学生之间的感情交流,使香岛成为一个相亲相爱的集体。

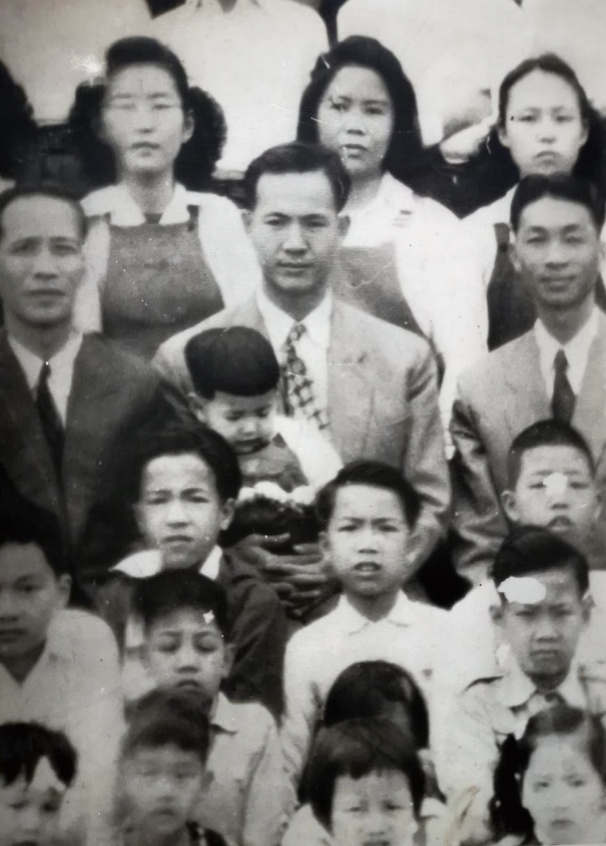

卢动与香岛学生合影

二是有艰苦奋斗的良好风气。香岛的教职员工都是为著一个共同的崇高目标走到一起来的,虽苦犹乐,不计报酬。由于经费紧缺,香岛的教师工资水平低于其他学校,甚至刚开始时只有饭吃,没有工资。住房条件也很差,我自己有很长时间住在学校的浴室,直到港英当局驱逐我出境时,我仍带著妻子孩子住在用几张书桌、柜子围起来的学校实验室里,连奉命前来押解我的警司也惊异不已。

在开展爱校运动、募集资金时,全体教职员工自愿将自己当月微薄薪金的20%拿出来支持学校,在香港这样一个被殖民统治的商港,大多数人都斤斤于专营获利,香岛人的这种精神是多么的难能可贵!

三是有一个明确的办学方针,旗帜鲜明地推行爱国民主教育。我们制定的教育方针是:“师生团结,加强学习,与社会密切联系,贯彻民主教育方针,培养祖国建设人才”。正如我在《香岛之歌》中写的:“香岛像一个熔炉,把千百青年锻炼改造……您教年青的一代走向新生,有了您,祖国多一份光荣。”这个办学方针,既有崇高的理想又考虑到了香港社会当时当地的环境和家长对教育的要求。香岛坚持这个办学方针,在港英时期的香港社会中进行新的文化教育事业的探索,不但为香港、为国家培养了大量优秀人才,也给社会带来一缕清新的气息。

四是密切联系社会,得到了社会各界,特别是学生家长的支持。我们认为,从教育的意义上来说必须和学生家长相互配合。学校生活只是学生生活的一面,而家庭生活、社会生活则是学生全面生活中更广阔、更深层的一面。家庭教育的配合是巩固学校教育成果的有力保证;同时,为了学校的生存和发展,也要争取社会和家长的关心、帮助。为此,香岛开办伊始就建立了家访制度,加强学校与学生家长的联系;同时,多次举行“恳亲会”,除了邀请学生家长外,还邀请校董和热心教育人士光临,通报办学情况,征询办学意见。社会人士的帮助,不但给我们解决了物资上的困难,还给予了我们正义的支援。当面对坏蛋学棍、国民党三青团造谣中伤,企图制造一抹乌云遮盖香岛这面光辉的旗帜时,香岛的朋友们不但不为所惑,反而主持正义驱斥邪魔,使香岛中学不但没有给乌云遮盖,还在短短时间里就在华侨社会中享有盛誉。

卢动回香岛参加校庆

让我难以忘怀的是当年郭沫若先生对香岛的关心和支持。作为学生家长,他经常来学校参观指导,拨冗出席家长联欢晚会,在会上发表热情洋溢的讲话,赞扬香岛的办学精神与教育成就。他讲,如果自己年轻二三十年,定然选择香岛就读。

香岛可以在抗战后留下来的一片废墟上迅速复校,仅仅3年时间就发展成为有1,000多名学生,设有中学、小学部,有良好校风和学术成果,享誉香江的学校是非常不易的。我讲述这段历史,就是想让世人了解她凝聚的那种力量,体现的那种精神,散发的那种魅力!

本文发表于《紫荆》杂志2021年11月号

编辑:魏小旋

校对:赵 欣

监制:姚润泽

扫描二维码分享到手机