群之所为事无不成,众之所举业无不胜。著眼于中华民族伟大复兴的战略全局,以及世界百年未有之大变局,国家“十四五”规划为香港未来发展谋划了重点,明确了四个传统领域及四个新兴领域的发展方向。香港也在国安法出台及完善特区选举制度的双重保障下,步入良政善治新篇章。10月,香港特别行政区《行政长官2021年施政报告》在完善“一国两制”制度体系、融入国家发展大局、挖掘经济增长潜力以及解决本地深层次社会矛盾方面提出许多新的举措,多方突破、亮点纷呈、深具魄力。

文|香港 王磊

结合施政报告各项举措,切实把握历史发展机遇,当以“金融中心”与“创科中心”建设为香港未来经济发展的重中之重。加强金融和创科的深度融合、相互赋能,进一步通过创科引领、金融支撑的发展模式,打造“金融·创科”双子星产业体系,以香港所长贡献国家所需,构建美好新未来。

金融创科并举

谋划美好未来的必由之路

国家是香港发展的强大依托,香港则是国家发展的重要参与者、贡献者,更是受益者。积极融入国家发展大局,深度对接国家发展战略,承担新发展格局下的历史使命,将是香港未来发展的最优路向,更是破解发展瓶颈的不二法门。

就服务国家所需而言,“金融·创科”双子星产业体系有助于丰富“国家所需,香港所长”的时代新内涵。自新中国成立以来,香港从“打破西方封锁,支援内地建设”到“响应国家号召,贡献改革开放”,再到“双向开放,做好超级联系人”,始终围绕著国家所需的时代主旋律,发挥所长,成为国家经济发展的重要组成部分。内地与香港也在经济发展历程中,资金、人才、技术等核心要素优势互补、相辅而行,两地产业不断转型升级,成就了彼此的发展奇迹。当下,国家经济发展增速换档进入新常态。中共十八大以来,习近平总书记把创新摆在国家发展全局的核心位置,高度重视科技创新,围绕实施创新驱动发展战略、加快推进以科技创新为核心的全面创新,提出一系列新思想、新论断、新要求。创科产业成为未来发展核心,香港应当夯实国际金融中心地位,打造国际创科中心,承担新发展格局下世界金融和创科高地的历史使命,继续贡献国家发展大局。

从香港自身发展来看,“金融·创科”双子星产业体系能进一步发挥既有比较优势,推动产业结构升级,同时助力破解社会矛盾。“金融”是香港既有竞争优势以及核心推动力,香港拥有与国际市场接轨的成熟金融体系,是全球金融网络中的重要交汇点;“创科”则是香港最具潜能的新兴推动力,香港拥有多所世界一流高校、完善的知识产权制度、简单透明税制,为创科发展提供良好土壤。然而,受限于历史因素及固有机制的掣肘,香港自港英时期累积的深层次矛盾未得有效解决,产业结构失衡、收入分配不均、阶层流动性固化等问题严重。结合施政报告中提出的北部都会区概念,香港可发挥好国际金融中心优势,解决创科产业及区域建设过程中的投融资难题,通过南北两个都会区域的协同发展,助力破解香港社会现存的青年就业、土地房屋、贫富差距等困局。

由此,通过打造“金融·创科”双子星体系,香港在贡献国家所需、融入发展大局,承担创科实践历史使命的同时,也能优化自身产业结构布局、激发新增长极、破解结构性失衡难题,使香港经济朝著更多元丰富的方向迈进。

从香港自身发展来看,“金融·创科”双子星产业体系能进一步发挥既有比较优势。推动产业结构升级,同时助力破解社会矛盾。图为在生产力促进局开放日,一位小朋友与智能机器人互动(图:香港特区政府新闻处)

建设交相辉映的金融创科双星体系

在新的发展时期,香港需将金融与创科产业深度融合,形成相互赋能的发展新气象。双星体系的建设紧密联系、内在统一、不可割裂。香港应充分发挥国际金融中心融通资本和成熟法制、税制体系以及国际化大都市的既有优势,摒弃传统开发区建设旧有模式,在政府配套政策积极引导之下,充分发挥国际化和市场化的优势,探索多元金融服务机制。为创科企业成长各阶段持续吸引全球范围内的资本及人才,逐步破解本地创科产业在资金投入、劳动力结构、企业家群体及发展空间等方面的缺陷,为建设创科中心切实提供全方位支撑,实现高质量发展;与此同时,创科中心的建设又能进一步丰富和完善金融产业生态圈,培育全新业务和产品形态,拓宽金融市场的广度和深度,为香港金融中心持续发展提供动力。在良好营商环境中,产业格局有序提升,国际资本、人才聚集与产业发展有机融合,金融和创科均衡并进,迈入更高的发展层级,最终形成交相辉映的双星体系,有力支持并融入中国崛起的发展大业。

创科产业发展的特点是高投入、高风险、高回报、长周期,前期需要大量的风险资本投资以及政府产业政策的扶持。只有如此,才能形成国际化的创科营商环境。著名的创科企业大疆无人机及人工智能企业商汤科技,二者分别孕育于香港科技大学和香港中文大学,受限于资金、政策、产业链配套及市场开拓等发展需求,不得不北移至内地城市发展,墙内开花墙外香,未能在本港扎根。

他山之石可以攻玉,对于如何将金融和创科有机结合,硅谷的成功经验与先进模式可供香港借鉴。得益于完善的金融创科服务体系,硅谷常年稳坐全球电子工业王座,引领全球计算机行业的发展方向。早在20世纪80年代,以苹果公司为代表的一批创科企业强势崛起,吸引众多风险资本齐聚硅谷。此后数十年,硅谷创科企业的成长一直得到风险投资长期陪伴,贯穿于研发到产业化的各个环节。截至2020年底,硅谷有一千多家风投公司,其创新风险投资常年占全美风投总额1/3左右。风险投资深度参与创科实践,为创科企业发展的全周期提供全方位的金融服务保障。

资金、企业、人才

是支撑双星体系的三项要素

特区政府施政报告中提到,在提升国际金融中心地位以及建设国际创新科技中心的具体举措方面,将从完善上市制度、扩大互联互通、税务宽减、增加创科用地、加大科技投资等多方面协同推进,为金融和创科产业的发展创造良好政策环境。为此,在政府现有的政策基础上,可进一步通过“外引内联”的市场化机制,从资金、企业、人才三方面入手,面向全球汇集高质量发展要素,从而形成两个产业间紧密联动、交相辉映的产业发展格局。

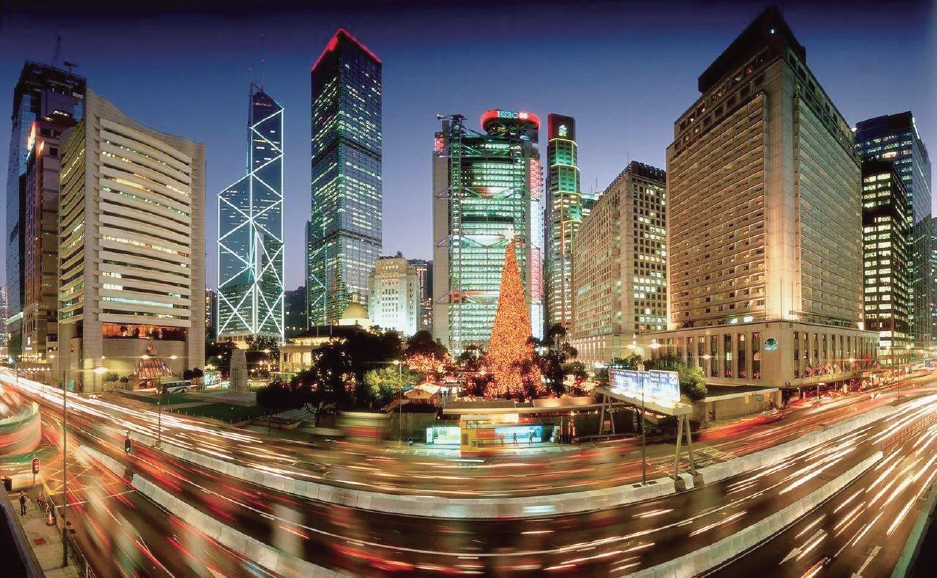

对创科产业的培育引导,政府应调整“小恩小惠,小修小补”的过时模式,不应该成为投资主体,而是通过理顺营商环境,发挥市场在配置资源方面的基础作用。图为中环金融及商业区夜景

第一,资金方面:搭建风投基金平台。搭建风险投资基金平台,完善产业长线风投机制。香港金融业发达,并不缺乏广泛意义上的资金,而是缺少创科风险资本,金融和创科之间的链接并不尽如人意。2020年,特区政府成立的“创科创投基金”对中小创科企业投资额仅为3.8亿美元,占硅谷全年投资的百分之一。对创科产业的培育引导,应调整“小恩小惠,小修小补”的过时模式。政府不应该成为投资主体,而是通过理顺营商环境,积极搭建多元主体的市场风投基金平台,让风险投资基金去选择投资对象进行投资,发挥市场在配置资源方面的基础作用。

特区政府须鼓励并引导市场主体设立针对创科企业的风投基金平台。在整体社会层面树立对于创科产业发展的共识,以市场化机构为主体,通过有针对性的税收优惠吸引海内外各类基金来港注册并展业,遵循市场化资源配置原则,推动社会资本踊跃地“投早”“投小”。其中,税收方面,除继续落实近年来推出的《基金免税条例》以及“私募股权基金税务宽减方案”之外,还可进一步加强优惠宽减力度以及扩大所适用的基金范围。再者,在港中资企业可结合自身优势,承担风投基金平台主要参与者的角色,协同推进多元化多层次的风投平台建设。

此外,香港可进一步完善针对创科企业的投融资退出链。为更多具备潜力的国内外中小创科企业提供包括合并、收购、上市等方式在内的便捷退出机制,以完备的运作模式吸引多元的基金来港,打造覆盖种子投资、天使投资、VC(风险投资)、PE(私募股权投资)等各成长阶段的风投基金平台,实现对创科企业成长各阶段的全覆盖,进一步拓宽香港金融职能的维度,丰富香港国际金融中心的多元属性。

第二,企业方面:形成总部经济效应。吸引全球创科企业汇聚,形成国际化科研总部集群。紧密契合国家“十四五”规划中“深港河套平台建设”以及香港“北部都会区发展策略”,链接深圳南山、福田、罗湖等地“口岸经济带”发展。借鉴离岸公司运营模式,以离岸注册方式吸引创科企业由海外回流,在北部都会区积聚众多离岸创科公司,为吸引来的风险投资资本形成丰富的投资标的。

通过离岸注册方式,可主要把握两类创科企业:其一为已有红筹架构且于海外上市的创科企业,其二则为初具规模的中小创科企业。前者面临经济实质法案等国际规则变化所带来海外运营成本增加的压力,从而把注册地回迁香港;后者则著眼于未来海外融资需求,设立香港平台以提前出海布局。中资金融机构应主动利用跨境业务的优势地位,积极为两类创科企业提供一站式金融服务,形成集聚经济效应。由此,在创科企业注册地回迁或设立香港平台的基础上,进一步鼓励其在港打造国际总部,充分利用港深既有的产业优势,定位为资金、技术总部。

目前,跨国科技企业进驻意愿不大,要引进国际化企业落户,香港须主动为其解决问题、提供支持、推出定制优惠政策,形成港深跨境“产学研金”模式,真正实现香港和深圳工商服务业以及基础科研设施都能为创科企业的发展提供有力支撑。

同时,在高校和业界、大企业和中小企业之间,充分利用国际化大都市的优势,构建“旋转门”,打造多元化的创科环境。一方面,使研究成果能够进入市场,业界经验能够进入课堂;另一方面,既鼓励大企业里有想法的人才自主创业,也透过弹性雇佣机制保障创业未果的人士向大平台回流的机会。

第三,人才方面:构建引才留才体系。构建并完善“事业有前景、激励有层次、生活有保障”的多层次人才政策体系,吸引全球科学家、企业家、投资家来港发展,紧密配合、协同发力,把人才优势转化为创新优势。

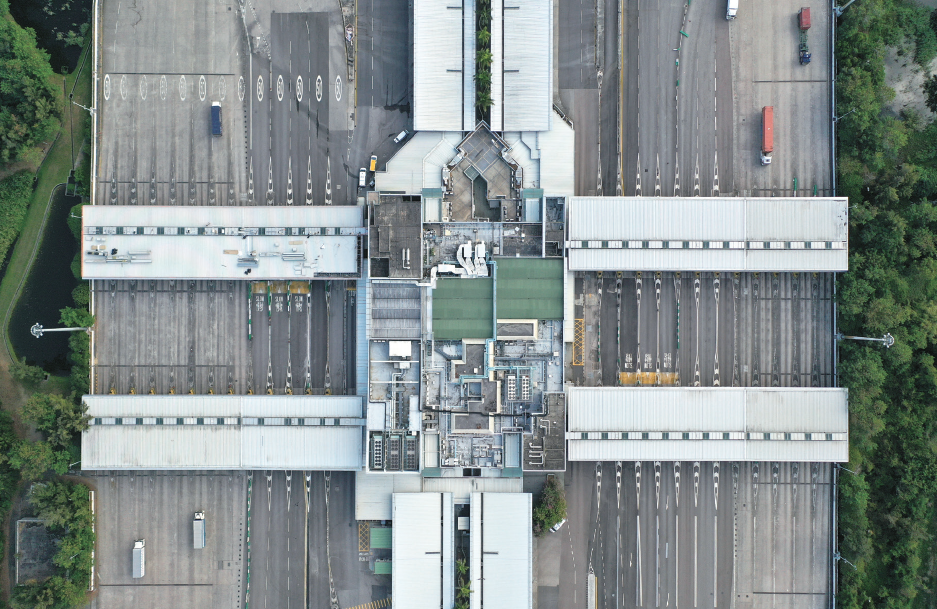

结合施政报告中提出的北部都会区概念,香港可发挥好国际金融中心优势,解决创科产业及区域建设过程中的投融资难题,助力破解香港社会现存的青年就业、土地房屋、贫富差距等困局。图为位于新界北部的落马洲管制站(图:香港特区政府新闻处)

多样激励,筑巢引凤。一是政策激励,政策倾斜主要集中在为创科人才提供包括工资、津贴、奖金等物质奖励;二是精神激励,主要是通过表彰、授予荣誉称号等,增加创科人才在精神层面的满足感。更好地发挥人才的积极性和主观能动性,关心人才的自我再生产,合理培养、有效激励、持续使用,促成以人为本的人才激励机制。

人才融合,助凤高飞。科学家、企业家、投资家三者对构建香港“金融·创科”双子星体系的重要作用不可偏废,尤其是某些战略性前沿产业的攻关,迫切需要三者携手共进,激发人才聚合的协同效应,加快基础研究和产业创新精准结合,不断实现由点到面的突破,持续推动创科产业发展并实现质的飞跃。

全面保障,凤翔无绊。营造人才归心的良好生态,保障人才对于住房、教育、医疗等问题不存后顾之忧,增强人才获得感、幸福感、安全感。具体而言,可加大北部都会区的基础教育学位供给,扩充并连通港深优质医疗资源,推动居住空间和产业空间的协同规划,实现由产业园区到产业社区的升级,构建宜居宜业、美好幸福、持续发展的生活环境。

世界潮流浩浩荡荡,著眼百年变局,共创香港未来。作为国家发展的重要组成部分及以对外联系的重要窗口,香港应紧握国家“十四五”规划发展机遇,发挥自身“外引内联”的功能,打造“金融·创科”双子星产业体系,巩固国际金融中心地位,建设国际创新科技中心。深信东方之珠必将继续保持繁荣稳定,坚定地维护“一国两制”伟大实践行稳致远。

(作者系香港华泰金控CEO、香港特区第六届选委会商界(第三)委员、中央财经大学经济学硕士研究生导师)

本文发表于《紫荆》杂志2021年11月号

编辑:赵 欣

校对:魏小旋

监制:黎知明

扫描二维码分享到手机