8月17日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经委员会主任习近平主持召开中央财经委员会第十次会议,习近平在会上发表重要讲话强调,“在高质量发展中促进共同富裕”。此次会议提出“要著力扩大中等收入群体规模,抓住重点、精准施策,推动更多低收入人群迈入中等收入行列”,作为促进共同富裕的重要途径,为新发展阶段扎实推动共同富裕指明了方向。通过聚焦重点人群和突出问题,采取更有针对性的措施,争取用15年时间实现中等收入群体规模翻一番,让人民群众切实感受到,促进共同富裕不仅是长期努力的方向,更是看得见、摸得著、正在推进的行动。

文|北京 王一鸣

扩大中等收入群体规模是

促进共同富裕的重要途径

改革开放后,国家鼓励一部分人、一部分地区通过诚实劳动和合法经营先富起来。这是因为实现共同富裕是一个历史过程,不能一蹴而就,不能同步推进。中共十八大以来,国家把脱贫攻坚作为重中之重,采取许多具有原创性、独特性的重大举措,打赢脱贫攻坚战,实现2020年末现行标准下农村贫困人口全部脱贫,为促进全体人民共同富裕创造了有利条件。如今,我国已全面建成小康社会,人均国内生产总值已连续两年超过1万美元,在向全面建成社会主义现代化强国目标迈进的过程中,需要更加注重扩大中等收入群体规模,推动更多低收入人群迈入中等收入行列,努力实现全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

共同富裕的前提和基础是社会财富的极大丰富。没有生产力的高度发展,共同富裕就可能变成空中楼阁。扩大中等收入群体规模,形成更多的专业型知识型创新型人力资源,形成更大规模更优质的人力资本,有利于推动高质量发展,为共同富裕创造更为雄厚的物质基础。

共同富裕是全体人民的富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,而是要让更多低收入人群迈入中等收入行列。扩大中等收入群体规模,畅通向上流动通道和纵向发展阶梯,有利于增强社会活力和发展动力,为共同富裕创造更为有利的条件。

共同富裕不仅是收入水平提高和物质生活富裕,更是精神文化丰富和人的全面发展。扩大中等收入群体规模,为人民提高受教育程度、增强发展能力创造更加普惠公平的条件,有利于提升国民素质,促进人的全面发展,实现人民群众物质生活和精神生活等各方面共同富裕。

共同富裕是全体人民的共同富裕,应该由全体人民共同奋斗来实现。扩大中等收入群体规模,激励人们辛勤劳动、勤奋工作创造美好生活,促进更多低收入人群进入到中等收入群体,有利于形成人人参与的发展环境,实现共建共享的共同富裕。

我国中等收入群体规模

迅速扩大

中等收入群体通常是指一个经济体中收入达到中等水平、生活较为宽裕的群体。这个群体通常具有较为稳定的收入、较强的消费能力、受过良好的教育,主要从事专业性和技术性较强的工作。对于中等收入群体,在概念上各方面有著大致相同的认识,但在具体界定上仍缺乏统一衡量标准。有的基于消费和支出标准,如世界银行“家庭人均每天支出10-100美元”的标准;有的基于绝对收入或相对收入标准,如经济合作与发展组织将收入位于中位数50%-150%之间的群体作为中等收入群体;还有的将绝对收入和相对收入标准结合起来,因而对中等收入群体规模和占比的测算往往存在很大差异。我们综合国际相关研究方法,以2018年全球人均国民总收入中位数的67%-200%,作为中等收入者年人均可支配收入的上下限(7,782-23,229美元),测算出2018年我国中等收入群体规模约为4亿人,这与用国家统计局划分标准测算的中等收入群体规模基本一致。

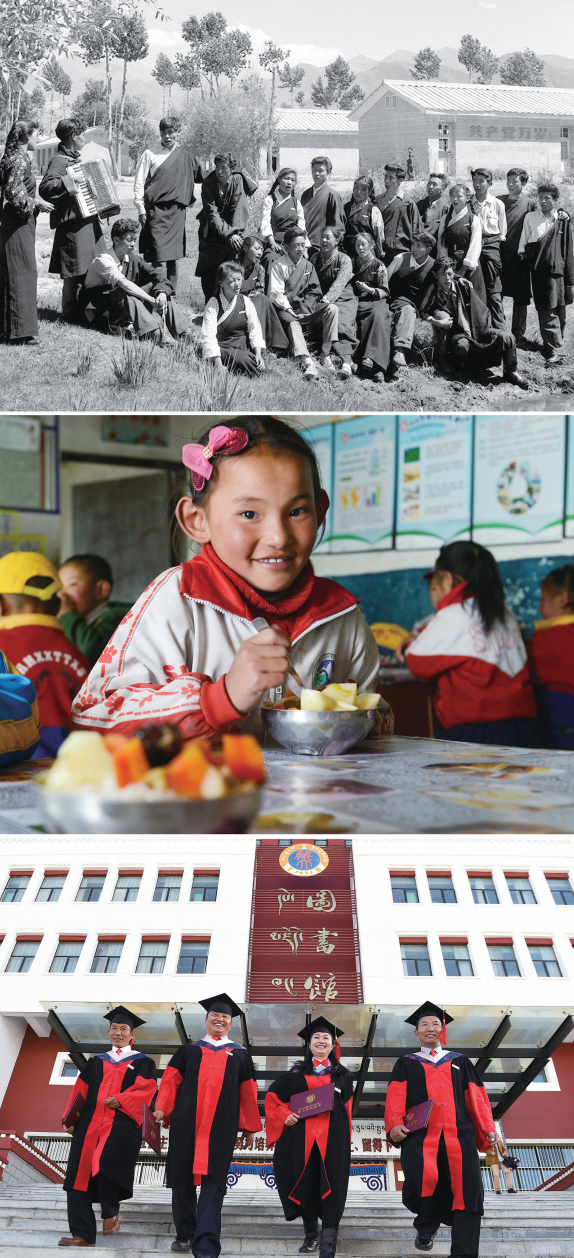

提高受教育程度,改善人力资本条件,是促进低收入群体进入中等收入行列最有效的途径。拼版照片:上图为拉萨中学的应届毕业生在校园里练歌,准备参加毕业典礼;中图为一名藏族女孩在西藏双湖县嘎措乡小学内享受“三包”(包吃、包住、包学习费用)政策;下图为2017年11月10日,西藏大学举行首届博士研究生毕业典礼,向4名毕业生授予博士学位(图:新华社)

改革开放以来,我国经济快速发展,2019年人均国内生产总值首次突破1万美元。按照世界银行标准,我国已步入中等偏上收入国家行列。随著经济发展和居民收入水平的提高,我国中等收入群体规模在迅速扩大。按照中等收入群体4亿人测算,2019年我国中等收入群体占总人口的比重为28.6%。但从国际比较看,我国中等收入群体占比仍明显低于发达国家50%-75%水平,尚未形成“橄榄型”社会结构。

总体上看,我国中等收入群体成长较快,但多为刚迈过中等收入下限的群体,主要依赖工资性收入,抵御外部冲击能力较弱;城乡区域行业分布不平衡,主要集中在城市和东部地区,农村和中西部地区比重较低;消费结构正在向高端化、个性化、服务化升级,对商品和服务的品质、质量和消费体验有更高要求,对新兴科技产品、高档消费品的需求增长更快,是购房买车、教育医疗、休闲旅游等中高端商品和服务消费的主力军。

争取用15年时间

实现中等收入群体规模翻一番

扩大中等收入群体规模,争取用15年时间实现中等收入群体翻一番,到2035年由现在的4亿人增加到8亿人,就可以使我国中等收入群体占总人口的比重接近60%,基本形成中间大、两头小的“橄榄型”社会结构。届时,我国中等收入群体规模就将超过欧美发达国家中等收入群体规模总和,这不仅有利于推动高质量发展、建设高品质生活,更将极大增强中国特色社会主义在世界的影响力和感召力。

实现中等收入群体倍增须满足两个基本条件。一是在经济保持中速增长基础上实现居民收入增长与经济增长同步,二是有效调整收入分配结构。满足第一个条件,必须推动经济高质量发展,切实提高劳动生产率和全要素生产率。满足第二个条件,必须深化收入分配体制改革,形成更加普惠包容的发展方式。

从居民收入增长与经济增长保持同步看,随著人口老龄化加速和居民储蓄率下降,劳动和资本要素投入对经济增长的拉动作用进一步减弱,未来15年我国经济增速将继续放缓。与此同时,随著人口结构变化以及农村可转移劳动力的减少,劳动力稀缺程度将不断增大,劳动者报酬增长将快于资本收入增长,社会保障体系不断完善和公共服务水平提高,劳动者权益将得到更好保障,这些因素将共同推动居民收入较快增长。

从调整收入分配结构看,今后一个时期,我国收入差距不会随经济增长自发缩小,必须深化收入分配制度改革,提高劳动报酬在初次分配中的比重,完善工资合理增长机制,著力提高低收入群体收入。完善要素分配政策制度,健全各类生产要素由市场决定报酬的机制,探索通过土地、资本等要素使用权、收益权增加中低收入群体要素收入。完善再分配机制,加大税收、社保、转移支付等调节力度和精准性。

综上所述,未来15年我国经济将保持中速增长,居民收入增长将略快于经济增长,收入分配结构将加快改善,中等收入边缘群体的收入增长将加快,中等收入群体规模将进一步扩大。经过努力,我国到2035年实现中等收入群体倍增,中等收入群体规模由现在4亿人扩大到8亿人的目标是可以实现的。

“十四五”时期扩大中等收入群体规模的主要路径

“十四五”时期,我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。扩大中等收入群体规模,要聚焦重点人群和突出问题,采取更有针对性的措施。

首先,把低收入人群迈入中等收入行列作为主要途径。扩大中等收入群体规模,最有效的途径是促进低收入群体特别是临近中等收入门槛的低收入人群进入到中等收入行列。一是以职业技能培训和提高技术工人待遇为重点,让产业工人通过提高自身发展能力获得更高收入,拓展产业工人进入中等收入群体的空间。通过职业技能培训,培养技能精湛且能够满足现实需求的技术工人,通过自身人力资本获得更高的薪酬待遇,是产业工人进入中等收入群体的重要渠道。二是以深化户籍制度改革和促进基本公共服务均等化为重点,加快农业转移人口市民化,打通农业转移人口进入中等收入群体的通道。提高中等收入群体的最大潜力在农业转移人口,促进农业转移人口在城市稳定就业和享有均等化基本公共服务,可以大幅提升农业转移人口进入中等收入群体的概率。三是以农村集体经营性建设用地入市改革和宅基地“三权分置”改革为重点,提高农民财产性收入,促进更多农民进入中等收入群体。在稳步推进土地规模经营和农业现代化经营的同时,努力增加财产性收入是提升农民在中等收入群体比重的重要手段。

其次,把提高受教育程度、增强发展能力作为主攻方向。提高受教育程度、改善人力资本条件,是促进低收入群体进入中等收入行列最有效的途径。从样本数据看,研究生学历人员进入中等收入群体的比重高于本科学历人员,本科学历人员明显高于大专学历人员,大专学历人员又明显高于职高、技校、中专学历人员,而初中及以下学历者进入中等收入群体的比重远低于全国平均水平。要以保障教育公平为重点,提升低收入者进入中等收入群体的能力。强化教育公平,通过工资制度改革鼓励教师均衡流动,缩小实际存在的重点学校、名校和其他学校的差距。继续推进城乡义务教育一体化发展,实现县域内校舍建设、师资配备、生均公用经费基准定额等标准统一。健全以居住证为主要依据的随迁子女义务教育入学政策,确保居住证持有人在居住地依法享受义务教育。继续实施支援中西部地区招生协作计划、重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划,增加农村地区、贫困地区、贫困家庭学生上大学的机会和接受优质高等教育的机会。

再者,把畅通向上流动通道作为重要举措。促进社会纵向流动是低收入人群迈入中等收入行列的重要条件,也是社会发展和进步的动力。在收入分配差距较大且短期难以根本改善的条件下,保持比较通畅的社会流动性具有更加重要的意义。要以畅通向上流动通道和纵向发展阶梯为重点,为低收入人群创造更多进入中等收入行列的公平机会。深化劳动力市场改革,优化劳动力资源配置,保障城乡劳动者享有平等的就业权利,提高劳动者对人力资本投资的积极性。发展职业技术教育,提供更多高质量就业机会。鼓励通过创新创业实现个人发展,为广大青年提供更为广阔的发展空间和更加顺畅的流动渠道。

总之,要通过推动更多低收入人群迈入中等收入行列,让人民群众切实感受到,促进共同富裕不仅是长期努力的方向,更是看得见、摸得著、正在推进的行动。

(作者系中国国际经济交流中心副理事长)

本文发表于《紫荆》杂志2021年10月号

编辑:赵 欣

监制:张晶晶

扫描二维码分享到手机