编者按:最近,中央惠港政策密集出台,香港特区行政长官林郑月娥围绕把握机遇更好融入国家发展大局接受了媒体联合采访,并回答了紫荆杂志记者的提问。《紫荆》10月号刊登访谈文章,介绍林郑月娥对香港把握“十四五”机遇、融入粤港澳大湾区发展、对接“前海方案”、巩固国际金融中心地位、打造国际创科中心、发展中外文化艺术交流中心的思考与看法。

文|本刊记者 左娅 李博扬

林郑月娥坦言,过去一段时间,香港的经济发展其实不是单纯的经济问题,很多事情都因为政治的问题放缓了。“现在我们开了一个很好的局”,她说,实施了香港国安法,完善了选举制度,又迎来了“十四五”规划纲要和前海扩区方案,“香港未来的发展肯定会很好”。

把握“十四五”机遇:香港融入国家发展大局有三个重要元素

“十四五”规划从多个领域支持香港巩固提升竞争优势,是香港发展经济改善民生的重要机遇。林郑月娥表示,香港纳入国家规划并非首次,但“十四五”规划有关香港的内容最丰富、对香港的支持力度也最大。抓住国家“十四五”规划机遇,让香港更好融入国家发展大局,有三个重要元素。

一是必须认识国家的规划,才看得到香港的定位。这方面,国家非常重视香港特区政府的提议,在今年8月派出了高规格的国家“十四五”规划宣讲团到港进行系列宣讲,令香港各界对国家规划有了深入了解。

二是既然了解了国家的规划,就要善用国家给予的支持。在“十四五”规划纲要中可以看到,中央在很多方面给予香港高度支持,同时也对香港提出了要求。香港要融入国家发展大局,必须坚持“一国两制”,维护国家主权、安全和发展利益,增强港人对宪法和基本法的认识,增强香港同胞的国家意识和爱国精神。

三是作为特区政府,必须不断巩固提升香港的优势。香港最大的优势就是“一国两制”。香港未来仍有提升空间,比如需要更多的土地开发,需要更进取的鼓励金融发展、支持创科发展的政策,可能还需要投入更多的资源。“我们有把握,也有信心未来可以更好融入国家发展大局。”林郑月娥说。

融入粤港澳大湾区发展:重点促进“人、物、资金、信息”畅通

融入粤港澳大湾区发展,是香港融入国家发展大局的重要切入口。在林郑月娥看来,融入大湾区发展最重要的因素,是要做好人流、物流、资金流、信息流这“四流”的流通。

林郑月娥表示,人流方面,希望未来通关可以采取更为创新的模式。香港市民已经感受到“一地两检”非常方便,未来港深口岸的提升都将以“一地两检”为目标,在此基础上还要研究有没有更方便的通关模式,例如新开通的粤澳青茂口岸采取的“合作查验、一次放行”通关模式等,“未来香港大概也会随著这个方向去做”。

物流方面,好的基建很重要。去年开通莲塘/香园围口岸的货运后,现在已能够达至“东进东出、西进西出”的布局。日后还可更多应用科技手段提高通关效率。

资金流方面,9月10日正式启动的粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点,就是金融互联互通一个很好的例子,“希望未来在保险方面也能进一步联通”。

数据流通方面起步较慢,也比较敏感。林郑月娥认为,往后要进行科技创新,就必须让数据也流通起来,“我相信下一步我们也是在数据流通方面可以多做一些事情”。

对接“前海方案”:以创新思维发展港深合作

在粤港澳大湾区中,港深两地的关系尤为特别。在深圳经济特区庆祝建立40周年时,林郑月娥曾为本刊撰写署名文章,将港深两地关系形容为“独一无二的双城故事”。此次接受本刊记者采访时,林郑月娥再次强调:“这个双城故事会历久常新,会随著两地的发展,在总体的国家规划下,找到一个新的合作定位。现在我们就正处于这个时刻,因为有了前海的扩区,因为香港解决了过往一段时间的政治的问题。我们必须要用好这个契机来打造一个新的双城故事。”

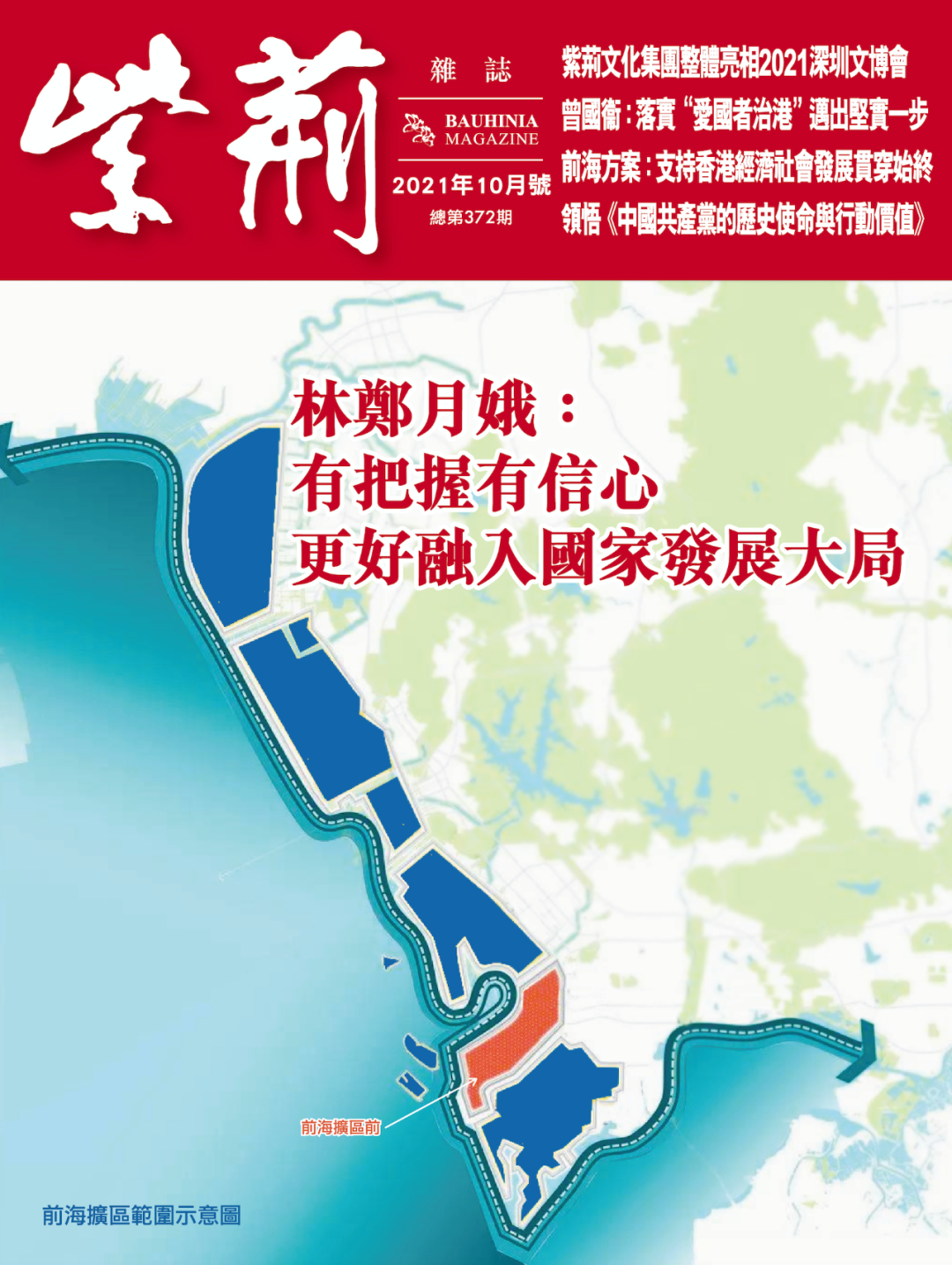

前海“扩区”,是指最近印发的《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》(以下简称“前海方案”)将前海合作区由原来的不到15平方公里,扩展至超过120平方公里——面积相当于一个半香港岛。扩区后的前海合作区距离香港新界西北部只有约4公里,住在新界西北部的港人到前海上班并不算远,未来香港的专业服务也可以更多面向前海。

林郑月娥表示,对接“前海方案”重在“四通”。一是基建联通,轨道交通建设和口岸优化提升很重要。二是政策贯通。林郑月娥举例:比如令两地人员往来更方便,包括令外籍人士往来两地更便利;又如深圳能否多开放一些服务业领域,让香港的专业人士不需要经过重新考试就可以在前海执业?这方面有些领域已经实现,未来希望可以用“负面清单”的方式管理,令更多领域受益。三是机制互通,目前港深已有19个专班来处理相关合作事宜,未来两地要继续建立健全合作机制。四是民心相通,林郑月娥认为这是最重要的:“我们无论是融入国家发展大局,还是加强跟粤港澳大湾区内地城市的联系,都必须让香港市民尤其是青年感受到自己是一个中国人,有国家的意识,愿意到内地发展。”

林郑月娥说,香港特区政府未来要做到“四新”。一是空间要拓新。要意识到120多平方公里的前海,都是香港发展可以利用的空间。二是观念要更新。特区政府除了做好服务提供者和监管者,还要做好促成者和推广者。三是政策要创新。四是机制要革新。“我希望未来香港和深圳、香港和前海的合作,都以比较创新的思维来发展。”林郑月娥说。

巩固国际金融中心地位:香港应有更长远规划

金融业是香港重要支柱产业之一,占GDP比重超过20%。韩正副总理在会见林郑月娥时明确表示,中央政府坚定支持香港巩固国际金融中心地位。

过去一年,有些西方政客和媒体抹黑香港,说香港国安法的实施会影响其国际金融中心地位。对此,林郑月娥回应:“我们是不怕别人抹黑的。我们要看事实。海外很多金融机构对香港还是充满信心,也希望在香港未来金融事业发展上‘分一杯羹’。不少金融机构打算在香港扩大业务,增聘人员,已经有海外银行称在年底前要增聘600人。这些放到我们眼前,就说明香港还是一个很重要的金融中心。”

林郑月娥表示,用好国际金融中心定位,符合国家在资本市场的进一步改革开放。当前需研究和探索的,是如何在粤港澳大湾区下增强香港的国际金融中心地位。

一是未来可以继续深化金融互联互通,香港成为世界重要的国际金融中心离不开中央的大力支持,未来特区政府将继续和中央有关部委保持紧密联系,探讨今后再有何种互联互通的金融产品可推出市场;二是用好香港作为国家金融业改革开放试验田的相关政策,有序、有规模地开展人民币国际化以及一些资产管理业务;三是在国家降低碳排放的远大目标下,如何在绿色金融方面发挥香港的作用也值得考虑。

为推动上述工作,未来特区政府将从两个方面努力。一方面加大海外推广力度,同时出台一些具体措施吸引海外资金进入香港做资产管理;另一方面著力培养更多尖端金融人才,为大学生创造更多实习交流的机会。“希望往后香港的规划能看得比较长远一点。”林郑月娥说。

打造国际创科中心:港深联手大有可为

韩正副总理在会见林郑月娥时还提到,中央政府坚定支持香港打造国际创科中心。“十四五”规划纲要也加入了支持香港建设国际创新科技中心的内容。林郑月娥透露,中央对香港建设国际创新科技中心的支持,是应香港特区的要求,“或者说是我本人极力去争取的”。

香港特区政府十分重视创新科技发展,4年来投入超过1,100亿港元,在科研、人才培育、普及科教等方面做了大量工作。

在林郑月娥看来,香港基础研究水平很高,这是香港打造国际创科中心的重要优势,而如果将这一优势与粤港澳大湾区其他城市、尤其是深圳的产业配套优势相结合,将迸发无限活力。她说:“未来在科技创新方面,我们主要联手深圳。现在已经有一个很好的开始——深圳和香港联手建设‘一河两岸’的‘一区两园’。有了跟深圳的联手,往后香港的科技创新大有可为。”

发展中外文化艺术交流中心:考虑新设文化相关政策局

“十四五”规划纲要还提出,支持香港发展中外文化艺术交流中心。“香港发展中外文化艺术交流中心具有独特优势:香港是中华人民共和国的一部分,香港人都是传承中华文化的中国人,同时香港又长期受到西方文化影响,因而拥有汇聚东西方文化的独特优势。”林郑月娥说,她于是就跟中央提议,用好香港的这个独特优势,发展中外文化艺术交流中心。

“我们能利用香港的平台把中华文化带到世界,讲好中国的故事。”林郑月娥说,香港西九文化区很快将有两个世界级的博物馆落成,分别是M+当代视觉文化博物馆和香港故宫文化博物馆,这为香港发展中外文化艺术交流中心打下了很好的基础。

除此之外,凭藉著国际关系网,香港已与海外很多著名的博物馆或演出团体建立联系。“这些著名艺术机构将来不仅可来港演出,还可走向粤港澳大湾区的内地城市和澳门。”林郑月娥说。

最近,香港特区选举委员会多名选委建议特区政府成立文化相关的政策局。对此林郑月娥表示,她留意到成立文化相关的政策局已在社会上形成共识,是广得人心的意见。

目前,特区政府的文化工作分散在民政事务局、商务及经济发展局,前者负责博物馆和文化演出,后者负责电影电视和广告出版等。“至少这两部分应该结合起来,另外要考虑是否将体育和旅游纳入。”林郑月娥说,“希望社会上就此多些讨论。”

林郑月娥说,未来会进一步加强前海方案等惠港政策的宣介。等到疫情过去,也会安排更多团体、更多香港的青年到前海、到深圳、到大湾区其他城市考察。只要工作推动到了,市民自然会感受到惠港政策的好处。

本文发表于《紫荆》杂志2021年10月号

扫描二维码分享到手机