中国首次火星探测任务天问一号探测器于2020年7月23日成功发射,2021年5月15日成功著陆火星。5月22日,“祝融号”火星车到达火星表面,开始巡视探测。6月11日,国家航天局对外发布火星表面获取的首批科学影像图,标志著天问一号一步实现“绕、著、巡”的目标,中国首次火星探测任务取得圆满成功。截至8月23日,“祝融号”火星车在火星表面运行98个火星日(约100个地球日),所有科学载荷开机探测,“祝融号”火星车圆满完成既定巡视探测任务。

中国成功“探火”的背后有哪些故事?香港特区的科学家参与了哪些工作?对此,本刊记者专访了国家航天局局长张克俭。

文|本刊记者 庄蕾

天问一号任务实现了6个“首次”

张克俭

记者:请您介绍一下天问一号任务的相关情况。

张克俭:天问一号任务是以习近平同志为核心的党中央决策实施的我国首个行星探测工程,体现了党中央对我国航天事业发展的高度关注和殷切希望。首次火星探测任务圆满成功,是中国共产党建党一百周年之际,航天事业取得的又一重要里程碑成就。

在中国航天发展史上,天问一号任务实现了6个“首次”:一是首次实现地火转移轨道探测器发射;二是首次实现行星际飞行;三是首次实现地外行星软著陆;四是首次实现地外行星表面巡视探测;五是首次实现4亿公里距离的测控通信;六是首次获取第一手的火星科学资料。在世界航天史上,天问一号不仅在火星上首次留下中国印迹,而且首次实现通过一次任务完成火星环绕、著陆和巡视三大目标,充分展现了中国航天人的智慧,标志著我国在行星探测领域跨入世界先进行列。

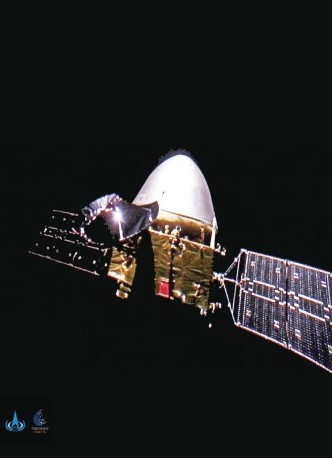

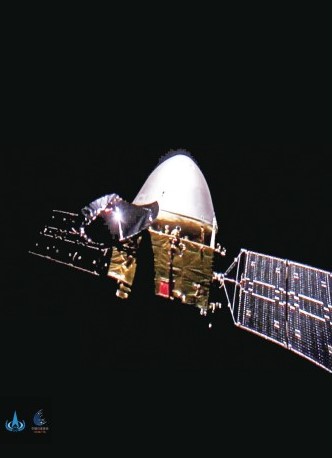

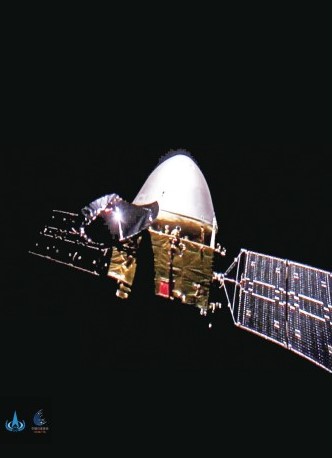

2020年7月23日,长征五号遥四运载火箭成功发射首次火星探测任务天问一号探测器送入预定轨道,开启火星探测之旅

我国首次火星探测任务起点高、难度大、挑战多。2013年,国家航天局基于前期成果,提出“首次火星探测任务即实现火星环绕和著陆巡视探测”目标,启动任务方案论证和实施。2016年工程立项后,数千家单位、数万名科技工作者团结拼搏、不懈努力,疫情期间克服诸多困难,于2020年7月按计划将天问一号送入太空。同时期,阿联酋和美国分别将各自的火星探测器发射升空,也开启了火星探测之旅。经过近7个月的奔火飞行和3个月的环火探测,天问一号成功著陆火星,“祝融号”火星车驶上火星表面开始巡视探测,完成对著陆平台成像、著陆点附近科学考察等任务。地面成功接收的相关资料,已形成标准资料产品,并通过中国月球与深空探测网面向国内科学研究团队开放申请。

天问一号任务的成功,离不开党中央的坚强领导和前瞻决策,离不开各部门和单位的大力协同、精心组织,离不开专家们的超前谋划和积极推动,离不开航天精神的激励鼓舞,是新型举国体制优势的又一生动体现。

2020年10月1日,国家航天局发布天问一号探测器分离测量传感器拍摄的飞行图像。图上的五星红旗光彩夺目,呈现岀鲜艳的中国红

记者:我们注意到,香港的科研团队也参与了此次火星探测任务的科研工作。请您介绍一下具体的参与情况。

张克俭:天问一号任务充分发挥包括港澳科技力量的全国各方优势资源,共同开展工程研制。香港理工大学团队为火星著陆区地形安全评估开展了坡度、石块丰度等专题分析,承担了火星著陆巡视器“落火状态监视相机A”的研制任务,为工程实施提供了很好的技术支援。我们也邀请港澳科学家加入首次火星探测任务科学目标研究团队,目前已吸纳香港大学、香港理工大学、澳门科技大学等高校多位科学家。港澳科学家积极提出科学研究专案,正通过获得的一手科学资料,开展分析与研究。

坚持开放态度 与国际同行开展广泛合作

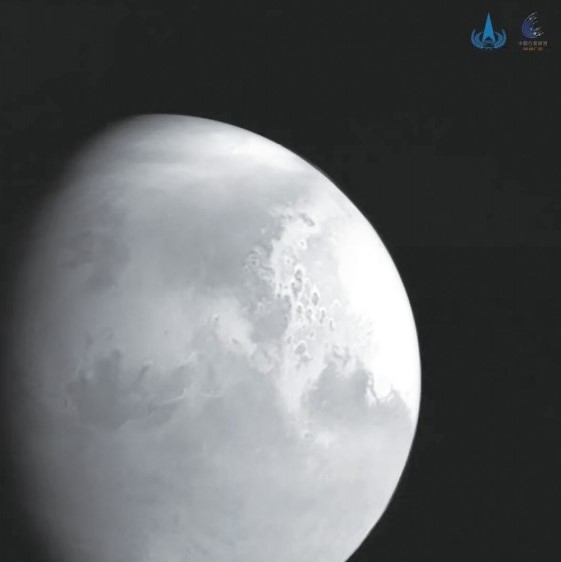

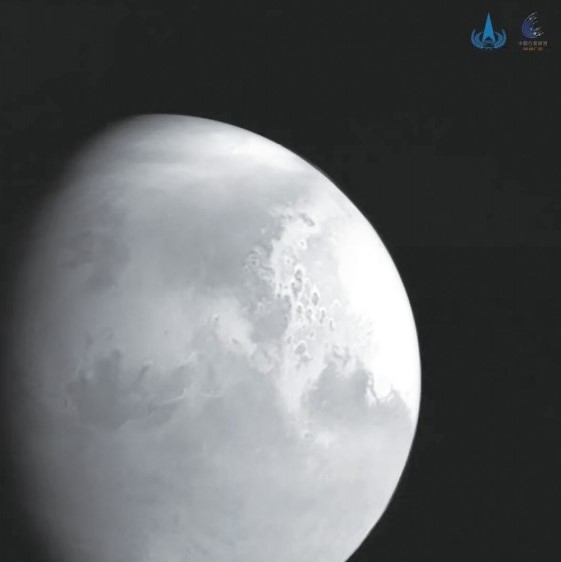

天问一号在距离火星约220万公里处,获取了首幅火星图像

记者:天问一号任务开展了哪些国际合作,在后续的月球与行星探测任务中,还将开展什么样的国际合作?

张克俭:在天问一号任务中,国家航天局和欧空局、法国国家空间中心、阿根廷空间活动委员会、奥地利研究促进局等4家航天机构,通过载荷搭载、测控支援等方式开展了广泛合作,同时还与法国、奥地利、俄罗斯等有关机构,就天问一号火星探测资料的应用合作保持沟通。为保证火星探测器在轨安全,与美国国家航空航天局、欧空局开展了火星探测器轨道资料交换合作。围绕嫦娥六号、小行星探测任务,已向国际合作伙伴发出合作倡议,目前科学家和工程团队正在研究收到的相关建议。不论是探月工程四期还是小行星探测、国际月球科研站,我们都将坚持开放的态度,按照共商共建共用原则,继续与国际同行开展广泛合作。

祝融号火星车圆满完成既定巡视探测任务

祝融号火星车

火星车导航地形相机图

记者:截至8月23日,祝融号火星车在火星表面已运行98个火星日,请问火星车巡视探测的情况如何?

张克俭:祝融号火星车按照“七日一周期,一日一规划,每日有探测”的高效探测模式运行,在火星表面累计行驶1,005米,7台科学载荷开机探测,获取到约10GB原始科学资料,圆满完成既定巡视探测任务。当前,火星车状态良好、步履稳健、能源充足,后续将继续向乌托邦平原南部的古海陆交界地带行驶,实施拓展任务,环绕器运行在中继通信轨道,为火星车进行中继通信。

2021年9月中旬至10月下旬,火星、地球运行至太阳的两侧,出现日凌现象,受太阳电磁辐射干扰的影响,器地通信将中断约50天,环绕器和火星车将转入安全模式,停止探测。日凌结束后,环绕器将择机进入遥感使命轨道,开展火星全球遥感探测,获取火星形貌与地质结构、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学资料,同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

重点提升航天科技创新动力、

经济社会发展的支撑能力

记者:今年是“十四五”开局之年,在“十四五”期间及未来一段时期,国家航天局在推动航天事业发展方面还将有哪些举措?

张克俭:我们目前正在制定“十四五”航天发展规划,并按照国家建设航天强国决策部署,加快推动空间科学、空间技术、空间应用的全面协调发展,未来一段时期,重点提升航天科技创新动力、经济社会发展的支撑能力,积极开展更加广泛的国际交流合作。主要有三个方面:

第一,继续实施国家重大科技工程,提升航天综合实力。将重点推进行星探测、月球探测、载人航天、重型运载火箭、可重复使用天地往返运输系统、国家卫星互联网等重大工程。行星探测方面,计划2025年前后,“十四五”末左右,实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务,实现近地小行星的绕飞探测、附著和取样返回;2030年前后,实施火星取样返回任务,以及木星系的环绕探测和行星穿越探测任务。月球探测方面,“十四五”期间将发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,实施月球极区环境与资源勘查、月球极区采样返回等任务,后续还将发射嫦娥八号。载人航天方面,2022年底将建成长期有人照料的载人空间站,开展太空人长期驻留、空间科学试验、空间站平台维修维护等工作。

第二,不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展。“十四五”期间,将按照国家新型基础设施建设的有关要求,继续完善国家民用空间基础设施和配套地面设施,提升卫星对地观测、通讯广播和导航定位的服务能力。在服务治理能力提升方面,重点围绕著建设平安中国、美丽中国和数字中国需求,加强卫星资料产品与服务在资源环境与生态保护、防灾减灾与应急回应、社会管理与公共服务、城镇化建设与区域协调发展等行业领域的深度应用。在服务经济发展方面,重点推动遥感、通信、北斗导航应用产业化,开发面向大众消费需求的产品与服务,提升大众生产生活品质,推动航天战略性新兴产业的发展。

第三,扩大航天合作交流,增进人类共同福祉。在工程合作方面,持续推进国际月球科研站深化论证和技术攻关,按计划推进中意电磁监测卫星02星、中法天文卫星、中巴地球资源后续星等卫星工程联合研制,促进卫星资料共用与应用。在服务全球方面,继续推动“一带一路”空间资讯走廊、金砖国家遥感卫星星座建设,提供高品质的空间服务,共同应对全球气候变化、近地小行星撞击风险等挑战。在促进交流方面,充分发挥航天领域多双边机制作用,重点支持海南国际航天城的建设,鼓励科研机构、航天企业、高等院校积极开展不同层面国际交流与合作。

中国文化中“和”“合”二字有特别的含义,是特别重要的概念。第一个“和”是讲究和平,另外一个“合”是善于合作,中国人历来爱好和平,合作的理念已经贯穿到潜意识中。中国航天发展初期,就与很多国家开展过合作,很多国家都帮助过中国。后续中国国家航天局愿秉持“和合”二字理念,与国际社会一道,共同为人类和平利用太空的事业作出更大贡献。

(本文图片由国家航天局提供)

本文发表于《紫荆》杂志2021年9月号

编辑:梁诗颖

校对:赵欣

监制:黎知明

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

中国首次火星探测任务天问一号探测器于2020年7月23日成功发射,2021年5月15日成功著陆火星。5月22日,“祝融号”火星车到达火星表面,开始巡视探测。6月11日,国家航天局对外发布火星表面获取的首批科学影像图,标志著天问一号一步实现“绕、著、巡”的目标,中国首次火星探测任务取得圆满成功。截至8月23日,“祝融号”火星车在火星表面运行98个火星日(约100个地球日),所有科学载荷开机探测,“祝融号”火星车圆满完成既定巡视探测任务。

中国成功“探火”的背后有哪些故事?香港特区的科学家参与了哪些工作?对此,本刊记者专访了国家航天局局长张克俭。

文|本刊记者 庄蕾

天问一号任务实现了6个“首次”

张克俭

记者:请您介绍一下天问一号任务的相关情况。

张克俭:天问一号任务是以习近平同志为核心的党中央决策实施的我国首个行星探测工程,体现了党中央对我国航天事业发展的高度关注和殷切希望。首次火星探测任务圆满成功,是中国共产党建党一百周年之际,航天事业取得的又一重要里程碑成就。

在中国航天发展史上,天问一号任务实现了6个“首次”:一是首次实现地火转移轨道探测器发射;二是首次实现行星际飞行;三是首次实现地外行星软著陆;四是首次实现地外行星表面巡视探测;五是首次实现4亿公里距离的测控通信;六是首次获取第一手的火星科学资料。在世界航天史上,天问一号不仅在火星上首次留下中国印迹,而且首次实现通过一次任务完成火星环绕、著陆和巡视三大目标,充分展现了中国航天人的智慧,标志著我国在行星探测领域跨入世界先进行列。

2020年7月23日,长征五号遥四运载火箭成功发射首次火星探测任务天问一号探测器送入预定轨道,开启火星探测之旅

我国首次火星探测任务起点高、难度大、挑战多。2013年,国家航天局基于前期成果,提出“首次火星探测任务即实现火星环绕和著陆巡视探测”目标,启动任务方案论证和实施。2016年工程立项后,数千家单位、数万名科技工作者团结拼搏、不懈努力,疫情期间克服诸多困难,于2020年7月按计划将天问一号送入太空。同时期,阿联酋和美国分别将各自的火星探测器发射升空,也开启了火星探测之旅。经过近7个月的奔火飞行和3个月的环火探测,天问一号成功著陆火星,“祝融号”火星车驶上火星表面开始巡视探测,完成对著陆平台成像、著陆点附近科学考察等任务。地面成功接收的相关资料,已形成标准资料产品,并通过中国月球与深空探测网面向国内科学研究团队开放申请。

天问一号任务的成功,离不开党中央的坚强领导和前瞻决策,离不开各部门和单位的大力协同、精心组织,离不开专家们的超前谋划和积极推动,离不开航天精神的激励鼓舞,是新型举国体制优势的又一生动体现。

2020年10月1日,国家航天局发布天问一号探测器分离测量传感器拍摄的飞行图像。图上的五星红旗光彩夺目,呈现岀鲜艳的中国红

记者:我们注意到,香港的科研团队也参与了此次火星探测任务的科研工作。请您介绍一下具体的参与情况。

张克俭:天问一号任务充分发挥包括港澳科技力量的全国各方优势资源,共同开展工程研制。香港理工大学团队为火星著陆区地形安全评估开展了坡度、石块丰度等专题分析,承担了火星著陆巡视器“落火状态监视相机A”的研制任务,为工程实施提供了很好的技术支援。我们也邀请港澳科学家加入首次火星探测任务科学目标研究团队,目前已吸纳香港大学、香港理工大学、澳门科技大学等高校多位科学家。港澳科学家积极提出科学研究专案,正通过获得的一手科学资料,开展分析与研究。

坚持开放态度 与国际同行开展广泛合作

天问一号在距离火星约220万公里处,获取了首幅火星图像

记者:天问一号任务开展了哪些国际合作,在后续的月球与行星探测任务中,还将开展什么样的国际合作?

张克俭:在天问一号任务中,国家航天局和欧空局、法国国家空间中心、阿根廷空间活动委员会、奥地利研究促进局等4家航天机构,通过载荷搭载、测控支援等方式开展了广泛合作,同时还与法国、奥地利、俄罗斯等有关机构,就天问一号火星探测资料的应用合作保持沟通。为保证火星探测器在轨安全,与美国国家航空航天局、欧空局开展了火星探测器轨道资料交换合作。围绕嫦娥六号、小行星探测任务,已向国际合作伙伴发出合作倡议,目前科学家和工程团队正在研究收到的相关建议。不论是探月工程四期还是小行星探测、国际月球科研站,我们都将坚持开放的态度,按照共商共建共用原则,继续与国际同行开展广泛合作。

祝融号火星车圆满完成既定巡视探测任务

祝融号火星车

火星车导航地形相机图

记者:截至8月23日,祝融号火星车在火星表面已运行98个火星日,请问火星车巡视探测的情况如何?

张克俭:祝融号火星车按照“七日一周期,一日一规划,每日有探测”的高效探测模式运行,在火星表面累计行驶1,005米,7台科学载荷开机探测,获取到约10GB原始科学资料,圆满完成既定巡视探测任务。当前,火星车状态良好、步履稳健、能源充足,后续将继续向乌托邦平原南部的古海陆交界地带行驶,实施拓展任务,环绕器运行在中继通信轨道,为火星车进行中继通信。

2021年9月中旬至10月下旬,火星、地球运行至太阳的两侧,出现日凌现象,受太阳电磁辐射干扰的影响,器地通信将中断约50天,环绕器和火星车将转入安全模式,停止探测。日凌结束后,环绕器将择机进入遥感使命轨道,开展火星全球遥感探测,获取火星形貌与地质结构、表面物质成分与土壤类型分布、大气电离层、火星空间环境等科学资料,同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

重点提升航天科技创新动力、

经济社会发展的支撑能力

记者:今年是“十四五”开局之年,在“十四五”期间及未来一段时期,国家航天局在推动航天事业发展方面还将有哪些举措?

张克俭:我们目前正在制定“十四五”航天发展规划,并按照国家建设航天强国决策部署,加快推动空间科学、空间技术、空间应用的全面协调发展,未来一段时期,重点提升航天科技创新动力、经济社会发展的支撑能力,积极开展更加广泛的国际交流合作。主要有三个方面:

第一,继续实施国家重大科技工程,提升航天综合实力。将重点推进行星探测、月球探测、载人航天、重型运载火箭、可重复使用天地往返运输系统、国家卫星互联网等重大工程。行星探测方面,计划2025年前后,“十四五”末左右,实施近地小行星取样返回和主带彗星环绕探测任务,实现近地小行星的绕飞探测、附著和取样返回;2030年前后,实施火星取样返回任务,以及木星系的环绕探测和行星穿越探测任务。月球探测方面,“十四五”期间将发射嫦娥六号、嫦娥七号探测器,实施月球极区环境与资源勘查、月球极区采样返回等任务,后续还将发射嫦娥八号。载人航天方面,2022年底将建成长期有人照料的载人空间站,开展太空人长期驻留、空间科学试验、空间站平台维修维护等工作。

第二,不断增强卫星应用服务能力,支撑经济社会发展。“十四五”期间,将按照国家新型基础设施建设的有关要求,继续完善国家民用空间基础设施和配套地面设施,提升卫星对地观测、通讯广播和导航定位的服务能力。在服务治理能力提升方面,重点围绕著建设平安中国、美丽中国和数字中国需求,加强卫星资料产品与服务在资源环境与生态保护、防灾减灾与应急回应、社会管理与公共服务、城镇化建设与区域协调发展等行业领域的深度应用。在服务经济发展方面,重点推动遥感、通信、北斗导航应用产业化,开发面向大众消费需求的产品与服务,提升大众生产生活品质,推动航天战略性新兴产业的发展。

第三,扩大航天合作交流,增进人类共同福祉。在工程合作方面,持续推进国际月球科研站深化论证和技术攻关,按计划推进中意电磁监测卫星02星、中法天文卫星、中巴地球资源后续星等卫星工程联合研制,促进卫星资料共用与应用。在服务全球方面,继续推动“一带一路”空间资讯走廊、金砖国家遥感卫星星座建设,提供高品质的空间服务,共同应对全球气候变化、近地小行星撞击风险等挑战。在促进交流方面,充分发挥航天领域多双边机制作用,重点支持海南国际航天城的建设,鼓励科研机构、航天企业、高等院校积极开展不同层面国际交流与合作。

中国文化中“和”“合”二字有特别的含义,是特别重要的概念。第一个“和”是讲究和平,另外一个“合”是善于合作,中国人历来爱好和平,合作的理念已经贯穿到潜意识中。中国航天发展初期,就与很多国家开展过合作,很多国家都帮助过中国。后续中国国家航天局愿秉持“和合”二字理念,与国际社会一道,共同为人类和平利用太空的事业作出更大贡献。

(本文图片由国家航天局提供)

本文发表于《紫荆》杂志2021年9月号

编辑:梁诗颖

校对:赵欣

监制:黎知明