7月25日17时38分,我国世界遗产提名项目——“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”顺利通过联合国教科文组织第44届世界遗产委员会会议审议,成功列入《世界遗产名录》。至此,中国的世界遗产总数升至56项,中国作为世界遗产大国的风姿再度引来全球注目。

文|本刊记者 冯琳

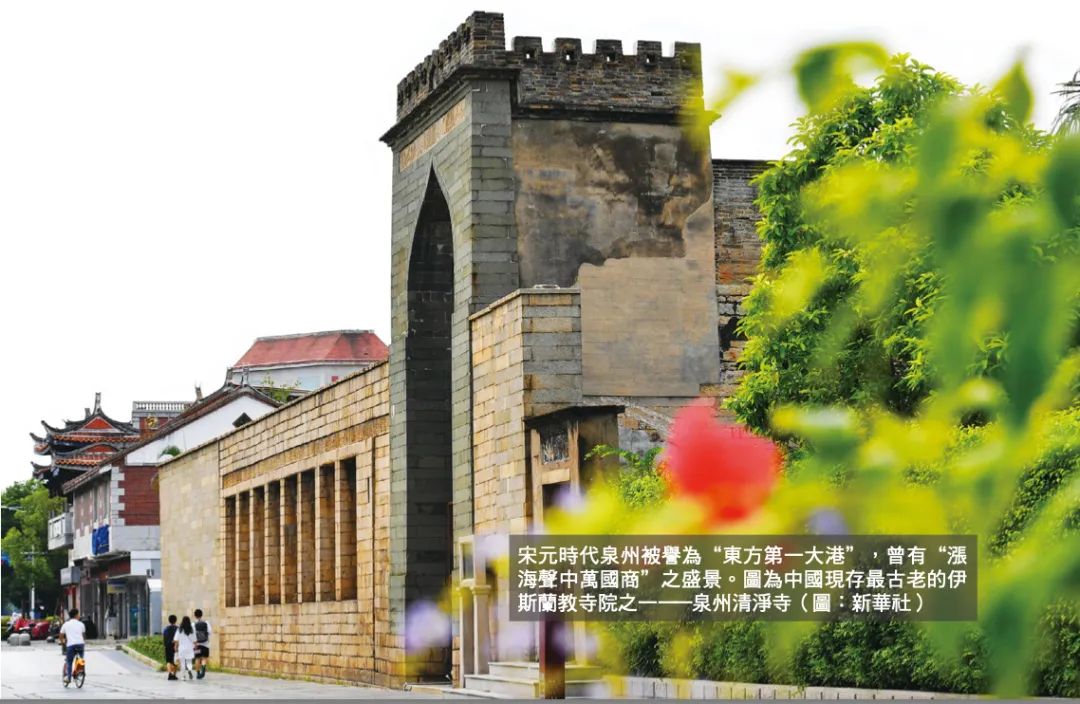

泉州曾是10-14世纪世界海洋贸易网络中高度繁荣的商贸中心之一,是宋元中国与世界的对话窗口。图为泉州老城区(图:视觉中国)

中华文明是世界上唯一自古延续至今、从未中断的文明,中国拥有数量巨大、类型多样、内涵丰富的文化和自然遗产。经过五千年延绵不绝的历史传承,如今这些散布在华夏大地上的璀璨瑰宝已成为推动世界各国文明交流互鉴的重要纽带,为推动构建人类命运共同体不断注入历久弥新的强大活力。

中国时隔17年后二度承办世界遗产大会

7月16日至31日,由联合国教科文组织主办的第44届世界遗产大会在中国福州成功举行。2004年第28届世界遗产大会曾在中国苏州召开,今年是中国时隔17年后、第二次作为东道国承办这一世界遗产保护领域最高规格的国际会议。

7月16日,中国国家主席习近平向第44届世界遗产大会致贺信。他在贺信中指出,世界文化和自然遗产是人类文明发展和自然演进的重要成果,也是促进不同文明交流互鉴的重要载体。保护好、传承好、利用好这些宝贵财富,是我们的共同责任,是人类文明赓续和世界可持续发展的必然要求。

基于当前新冠肺炎疫情仍旧在全球肆虐,作为一次加长版的会议,第44届世界遗产大会各项议程线上线下交错展开,联合国教科文组织历史上首次以在线形式审议世界遗产议题。大会共审议了36项新遗产提名,其中34项获准列入《世界遗产名录》;此外,3个已列入项目实现重大拓展。

中国在本届大会期间的收获著实令国人喜悦和振奋!“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”成为中国第56项世界遗产,重庆五里坡国家级自然保护区正式成为世界自然遗产“湖北神农架”的组成部分。大会还先后审议并顺利通过了中国6项世界文化遗产保护状况报告,其中长城被世界遗产委员会评为保护管理示范案例,这是继2018年大运河之后中国世界遗产保护管理工作又一次获此殊荣。

7月25日,在福州举行的第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”顺利通过审议,成功列入《世界遗产名录》,成为中国第56处世界遗产(图:新华社)

“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”,是本届大会上中国唯一申报的文化遗产项目。坐落于中国东南沿海的泉州,曾是10-14世纪繁荣的亚洲海洋贸易网络东端的商贸中心、宋元中国杰出的对外经济与文化交流窗口。宋元泉州因其区域整合、多元繁荣的独特发展智慧和卓越成就,成为世界海洋贸易中心港口的杰出范例。大会决议认为,该项目反映了特定历史时期独特而杰出的港口城市空间结构,其所包含的22个遗产点涵盖了社会结构、行政制度、交通、生产和商贸诸多重要文化元素,共同促成泉州在公元10-14世纪逐渐崛起并蓬勃发展,成为东亚和东南亚贸易网络的海上枢纽,对东亚和东南亚经济文化发展作出巨大的贡献。世界遗产委员会依据《实施保护世界文化和自然遗产公约操作指南》所规定的标准iv,决定将其列入《世界遗产名录》。

“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功,弥补了世界文化遗产中的东方海洋文明空白,再次实证了古代中国与世界各国文明交流互鉴的辉煌历史和传统信念,向国际社会展现了中华民族开阔的视野、博大的胸襟和自强不息、勇于开拓的精神追求。

习近平主席20年前亲自督导泉州申遗

从20世纪80年代初开始,福建省、泉州市就意识到保护古城风貌的重要性。2001年11月,时任福建省省长习近平曾主持召开会议,研究“海上丝绸之路:泉州史迹”申报世界文化遗产方案。次年,习近平再赴泉州调研,要求抓紧做好世界文化遗产申报工作。随后20年间,在中央重视下,国家文物局支持福建省及泉州市人民政府组织国内高水平专业机构,不断推进泉州考古、文化遗产保护研究、环境整治等工作。

虽然泉州申遗在本届世遗大会上仅历时8分钟即表决通过,但实际上申遗过程并非一帆风顺。2017年,“古泉州(刺桐)史迹”项目首次申报世界文化遗产。2018年,第42届世界遗产大会根据国际专业咨询机构意见,对项目作出“发还待议”的决议。

尽管如此,中国对泉州的申遗脚步并未停下。国家文物局继续指导泉州市、专业机构与国际古迹遗址理事会开展密切合作,对泉州项目定位作出重大调整。调整后的“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目,主题更加鲜明,价值阐述更加清晰完整,遗产点从原来的16处增加到22处,遗产内涵进一步丰富,申报项目的整体质量得到显著提升,最终确保了申遗成功。

中国已成为名副其实的世界遗产大国

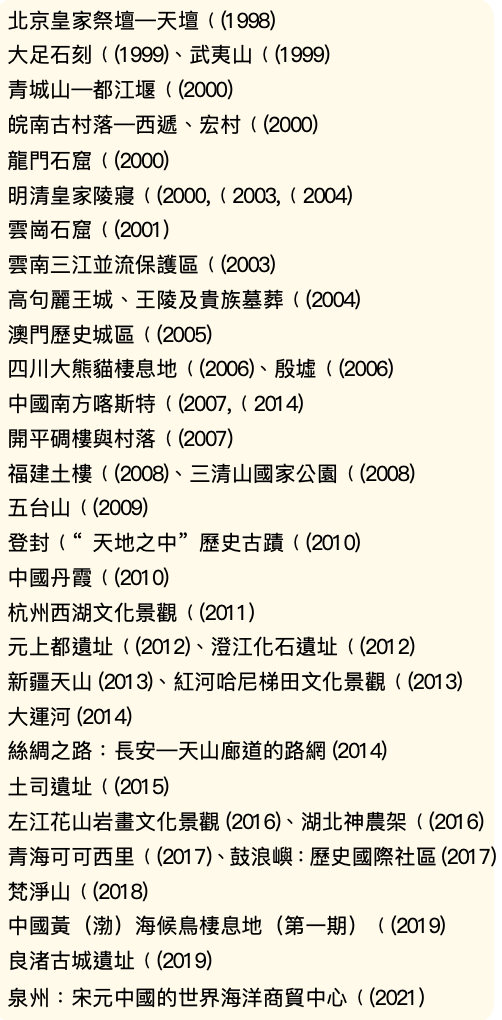

文化和自然遗产是中国最重要的文化地标和精神标识,是建设文化强国、推动文明交流互鉴、彰显文化自信的宝贵资源。为了对其更好地保护、传承并同世界分享,1985年,中国正式缔结《保护世界文化和自然遗产公约》,承诺与世界各国一道,保护传承具有突出普遍价值的世界文化遗产和自然遗产。泉州的申遗故事,某种程度上也是中国文化与自然遗产事业发展的一个缩影。三十多年来,中国的申遗工作一步一个脚印,蹄疾步稳、健步前行。

1987年,长城、明清故宫、敦煌莫高窟、秦始皇陵、周口店“北京人”遗址、泰山等首批6项遗产列入《世界遗产名录》。2005年,澳门历史城区成功列入《世界遗产名录》,这是澳门回归祖国后一项重要成果。澳门的世界遗产见证了中华文化与西方文化相互交流、多元共存的历史,也展现出了中华民族开放包容、兼容并蓄的思想态度。

习近平主席高度重视文化和自然遗产工作,并提出一系列新理念新思想新战略,要求申遗保护工作要“有利于突出中华文明历史文化价值、有利于体现中华民族精神追求,有利于向世人展示全面真实的古代中国和现代中国”,极大地推动了中国文化和自然遗产工作取得历史性成就。中国的元上都遗址(2012年)、红河哈尼梯田文化景观(2013年)、大运河(2014年)、丝绸之路:长安-天山廊道的路网(中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦,2014年)、土司遗址(2015年)、左江花山岩画文化景观(2016年)、鼓浪屿:历史国际社区(2017年)、良渚古城遗址(2019年)先后成功列入《世界遗产名录》。

中国的世界遗产申报工作屡创佳绩,中国是世界遗产数量增长最快的国家之一。中国已成为名副其实的世界遗产大国,中华文明之璀璨瑰宝不断引来世界瞩目。

据国家文物局统计,截至目前,中国已成功申报56项世界遗产,稳居全球前列,包括文化遗产38项、自然遗产14项、自然与文化双遗产4项,涉及考古遗址、古建筑、文化景观、历史城镇等各种类型,时间纵横近百万年,空间跨越近5,000公里,涵盖了“多元一体”的中华文明各历史阶段、各发展领域的代表性成果,展现了中华民族源远流长的文化传承、独具特色的精神追求和一脉相承的生态智慧。

此外,中国现拥有不可移动文物总数超过76万处(包括全国重点文物保护单位5,058处),国有可移动文物1.08亿件/套;拥有各类博物馆5,535个,每年举办陈列展览近2.9万个,吸引超过12亿人次参观。

宋元时代泉州被誉为“东方第一大港”,曾有“涨海声中万国商”之盛景。图为中国现存最古老的伊斯兰教寺院之一一泉州清净寺(图:新华社)

在保护中发展 在发展中保护

世界遗产,是不可再生、不可替代的宝贵资源。列入《世界遗产名录》,既是一项殊荣,但同时也对遗产的保护管理提出了更高的要求。作为《保护世界文化和自然遗产公约》缔约国,长期以来中国始终秉持著在保护中发展、在发展中保护的原则,将世界遗产视作全人类的共同财富加以妥善保护和永续传承。

有著“音乐活化石”之称的南音,是中国现存最古老的乐种之一,也是第一批国家级非物质文化遗产。图为7月6日,在泉州府文庙的茶馆里正进行的南音演出(图:新华社)

三十余年来,中国通过高科技手段应用、开展跨学科跨领域合作等创新方式,不断提升遗产保护和管理水平。长城保护工程、“平安故宫”工程、良渚古城遗址展示工程等一批高水平的保护、管理、监测、展示项目实施,有效改善了世界遗产保护状况,传承延续了突出普遍价值。

截至目前,中国已颁布世界文化遗产相关法律法规和规范性文件127部,建设专门保护、管理机构136个,搭建“一总多分”的监测预警数字平台和监管体系,为遗产项目的整体保护工作筑起了“铜墙铁壁”。

7月25日,在泉州府文庙,泉州市闽南民间歌舞传承中心的工作人员在表演歌舞《宋元泉州》(图:新华社)

三十余年来,中国大力引导遗产资源的可持续发展,加快推进遗产保护成果全社会共享,努力实现遗产保护与教育互动、与产业融合、与环保并行、与人民福祉相连。大运河申遗,提升了1,011公里运河水质,改善了周边生态环境;良渚、西湖、鼓浪屿申遗,提高了杭州、厦门的城市人居环境和国际化水平;中轴线、海丝、泉州申遗,推动了北京、广州、南京、泉州城市考古与老城区保护……

随著不断引导遗产地社区、民众参与遗产保护、管理,公众遗产保护意识显著增强,社会各界对世界遗产的关注度、支持度、参与度逐步提升。仅2019年,就有3.88亿人次走进世界文化遗产地,体验古代文明与现代文明交相辉映之美。各类依托遗产资源开发的文创产品,一时之间成为了“网红爆款”,不仅丰富了民众的文化体验,也为社会经济多元化消费作出了贡献。

三十余年来,中国以高度的使命感、责任感,积极参与世界遗产领域的全球治理,不仅促进了中华文明与世界各地不同文化的互通与互信,同时也在世界遗产保护的国际交流与合作中不断贡献中国经验和中国智慧。

泉州市清源山老君岩造像(图:新华社)

“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”——面对当今世界百年未有之大变局,习近平主席以高屋建瓴的宏大视野发出了对世界文明的深刻思考,启迪人类社会可持续发展一片光明的未来。

任斗转星移、日月如梭,保护世界遗产始终是全人类的重大挑战和共同责任。这条路上,中国仍将一往无前,让东方瑰宝永续相传。

泉州晋江安海镇的安平桥(图:新华社)

编辑:戴晓盈

校对:邸倩

监制:姚润泽

扫描二维码分享到手机