6月28日,在中国长江上游金沙江两畔的高山深谷之间,平静的江水从高耸入云的大坝泄洪口中喷涌而出,暂态化身成为湍急的白色巨浪倾泻而下,如鹤舞云间、一骑绝尘。这是中国又一世界级工程——白鹤滩水电站首批机组正式投产发电的壮丽之景,也是中国成功问鼎世界“水电珠峰”的惊艳时刻!这标志著当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程取得了重大建设胜利,也标志著中国水电再次实现了一项历史性的跨越。

文|北京 秦日安

绝壁造坝,堪称神话

白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。图为白鹤滩水电站鸟瞰(图:中新社)

金沙江,因江中沙土呈黄色而得名,发源于青海唐古拉山。由于横穿青海、西藏、四川、云南四省区的横断山脉,其干流落差很大,加之水量丰沛,蕴藏著数不尽的水能资源。在业界有这样一种说法——“世界水电在中国,中国水电在西南,西南水电在金沙”,在中国规划的十三大水电基地中,金沙江水电基地是最大的一处。

地处四川省凉山州宁南县和云南省昭通市巧家县交界处的白鹤滩水电站,位于金沙江下游,也是金沙江下游河段四个梯级水电开发的第二级。远望之,一座长约700米、高近300米的超级拱形大坝被几千米高山环抱著,巍然挺立于江岸两畔的悬崖峭壁之间,十分雄奇壮阔。

绝壁造坝,何其难!何其险!但白鹤滩水电站向世人证实,中国做到了!

在白鹤滩水电站建造之初,摆在工程师面前的首要难题就是如何把各种挖掘机、搅拌机和混凝土等数十万吨的施工材料运送到几千米的山崖上。以往的办法多是藉助吊车,但显然这在地势陡峭的白鹤滩上并不适用。

怎么办?高空缆索“走钢丝”!工程师们想到,在两山之间立起钢架,再用缆索把钢架连接起来变成高空吊桥。一条、二条⋯⋯最终,七条超1,000米长的缆索横跨金沙江,为水电站建设开辟了一组空中运输线。当坝下的水气氤氲著因湍急猛浪翻卷而起的水雾,一辆辆缆车从空中缓缓飘过,仿佛在云层中穿梭,从容不迫地展示著工程美学的独特意境。

就是这一台台空中飞车日夜不停地往来运行,耗时50多个月,终于用803万方混凝土浇筑起白鹤滩水电站雄壮的“身体”—— 一座相当于百层楼高的拱形大坝。大坝两端的火山熔岩石壁经过数年时间的打磨已脱胎换骨,裹上了混凝土铠甲,与坝体就此凝结为一体,固若金汤。

与坝体笔直宽厚的三峡大坝不同,白鹤滩大坝看起来又薄又高,全坝呈水平的拱形,凸边面向上游,两端紧贴著峡谷壁。这是工程师考虑到白鹤滩独特的地势及水压情况所专门设计建造的“双曲拱坝”。

根据工程原理,由于大坝的隔绝,水位的高差会导致大坝两侧的水压不同,往往上下游之间的压力差可达到十几个大气压之多,所以大坝在建造过程中要想办法把这种压力差抵消掉,以保障坝体不被巨大的水流冲毁。

以三峡大坝为典型的重力坝,是通过大坝自身重量产生的压力来挡住水的压力。而白鹤滩大坝矗立在一个狭窄的“V”型山谷间,且水位落差巨大,若是建造与三峡大坝一样的重力坝来承担这样的压力差,大坝的体积必须要非常之大,可现实并没有空间支持这一条件。

那就换个角度!正因水面较窄,山体又很坚硬,白鹤滩所处的地势反而非常适合建造拱坝。白鹤滩水电站采用的双曲拱坝,受力模式最为科学,可以使拱坝的厚度减小、坝高增大。在水流面前,拱形曲面能够将水的压力均匀分散到大坝每个不同的弧形面,同时把压力传递给两侧山体的岩石,使大坝的受力更小,大大提高了安全性。而且相比重力坝,双曲拱坝所需的建造材料也更少。

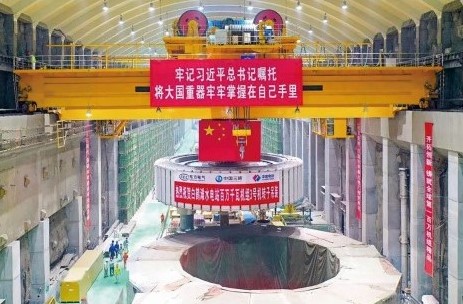

自主科技创新,六创世界第一

白鹤滩水电站共有六项主要技术指标创下了世界第一,实现了高端装备制造领域的重大突破。图为白鹤滩水电站百万千瓦机组3号机转子吊装场景(图:中国东方电气集团有限公司)

绝壁造坝足以令人叹为观止,但白鹤滩水电站的创举不止于此。白鹤滩上造大坝,更要造好坝、精坝,要建设一座载入史册的水电精品工程。在坝体的建造上,白鹤滩水电站拿下了一项世界纪录——世界首次全坝使用低热水泥混凝土,同时攻克了混凝土建筑的一项世界级难题——温控防裂。

混凝土筑成的大坝通常都面临著水化反应产生裂痕的风险,因而有“无坝不裂”之说。水化反应是个极其复杂的化学过程,混凝土中的水泥中含有多种矿物质,这些物质在接触水后会发生化学反应,过程中会释放大量的热,导致整个水泥温度升高,但反应结束后温度又会降低。热胀冷缩之下很容易造成坝体内部产生裂缝,严重时还会导致坝体垮塌。

为了最大程度减少水化反应的影响,白鹤滩水电站全坝采用低热矽酸盐水泥混凝土浇筑。低热矽酸盐水泥含堿量低,放热速率慢,水化后的温度会比普通水泥低3-5℃;它还具有自密实性,浇筑时能够一气呵成自由填充到每一个角落。这样建造出来的大坝浑然天成,没有一丝丝裂缝。但低热矽酸盐水泥混凝土使用的条件和要求也更高,施工浇筑时最高温度要低于27℃,重点和承重地区温度不能超过25℃,“比人还要娇贵”。

为了进行严格的控温,水泥、石头和沙子在制作成混凝土时需要不停地加冰搅拌,从拌合楼运出的混凝土平均温度不能超过7℃,需在四小时内运到仓面,此时温度不能超过12℃。接著在施工工程中,通过6,000多支温度传感器和8万米长的测温光纤所构成的智能温感系统和辅助通水系统,实时监控和分析大坝混凝土温度,再通过后台大数据算法,自动调节通水的时间和流量来控制后期的升降温过程。

自开浇以来,白鹤滩大坝没有出现一条温度裂缝。2019年,一条约25.7米长的常态混凝土芯样,从白鹤滩大坝体内取出。这条芯样表面光滑密实,内部骨料均匀、气泡少,坯层间无明显分界线,与大坝基岩结合紧密,表明白鹤滩大坝真正做到了温控防裂。

除了雄壮结实的“身体”,白鹤滩水电站最令人拍案叫绝的创造在于它的“心脏”——水轮发电机单机容量高达100万千瓦!这是什么概念?单机每小时可发100万度电,一天发电量达2,400万度,可以满足一座中小城市从生产到生活的全部用电。

白鹤滩水电站共配有16台发电机组,各分8台依次排开在大坝左右两岸,总装机容量高达1,600万千瓦,仅次于三峡水电站,位居全球第二。虽然总量比不过三峡,但就单机容量来说,三峡水电站单机容量仅为70万千瓦,而百万千瓦机组可是此前无人登顶的“水电珠峰”, 其研制难度远大于世界上在建和投运的任何机组,白鹤滩水电站在此折桂,创下了全球单机容量功率最大的纪录。

白鹤滩水电站的地下洞室群规模也是世界第一。各类洞室总长度达217千米,数百条洞廊层层叠叠、纵横交错,甚至装配上了红绿灯和指示牌,俨然一座偌大的地下城。此外,白鹤滩水电站圆筒式尾水调压室规模世界第一、300米级高拱坝抗震参数世界第一、无压泄洪洞群规模世界第一⋯⋯

白鹤滩水电站共有六项主要技术指标创下了世界第一,尤其16台百万千瓦机组完全是由中国企业和工程团队自主设计、研制、安装。在白鹤滩,中国又一次实现了高端装备制造领域的重大突破,标志著中国不仅在水电规模上居于世界前列,而且水电设备核心技术的自主研制也已达到世界领先水平。

促绿色转型,惠经济民生

待全部建成投产后,白鹤滩水电站将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站,年发电量高达624亿千瓦时,是“西电东送”的骨干电源。图为工人正在水电站地下厂房施工(图:新华社)

白鹤滩水电站由中国三峡集团开发建设,总投资2,200亿元,主体工程于2017年8月全面开工建设。截至今年7月17日,已有3台机组投产发电,前两台机组累计发电量超过10亿千瓦时,全部机组将于2022年7月投产发电。

中国耗费巨大的人力、资金、资源建设白鹤滩水电站的首要目的,是为了实施“西电东送”国家战略,同时还将促进中国加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

待全部建成投产后,白鹤滩水电站将成为仅次于三峡工程的世界第二大水电站。届时,它一天的发电量就可满足50万人一年的生活用电,年发电量高达624亿千瓦时,是“西电东送”的骨干电源。在满足同等电力系统用电需求的情况下,白鹤滩水电站每年可节约标准煤约1,968万吨,相当于16个大型煤矿全年的生产量;减少排放二氧化碳约5,160万吨,环保效益惊人。

放大来看,白鹤滩水电站还将与三峡工程、葛洲坝工程,以及金沙江段的乌东德、溪洛渡、向家坝水电站一起,构成世界上最大的清洁能源走廊,将为中国落实“碳达峰”、“碳中和”、促进经济社会发展全面绿色转型作出重要贡献。

在为长三角地区提供源源不断清洁能源的同时,白鹤滩水电站还能够大大减轻长江中下游的防洪压力,同时降低库区内发生滑坡、塌岸、泥石流等自然灾害的风险。从此,金沙江下游的四级水电站得以完整相接,原本水流湍急、险滩遍布的金沙江将成为深水航道,助力长江经济带航运业进一步发展。

对周边群众来说,白鹤滩水电站还是一项造福人民的民生工程。在电站建设期间,一个个新村镇、一条条新公路也相继建成,库区百姓从深山土屋里搬迁住进了基础设施大幅改善的新楼房。水电站建成后,当地旅游、物流和其它相关产业也被带动起来,消费、税收和就业机会都增加了。据测算,白鹤滩水电站全部投产建成后,每年可贡献工业增加值约155亿元,可为地方增加财政收入29亿元,成为拉动地方经济社会发展的新引擎。

中国水电激荡百年,攀上水电强国之列

白鹤滩水电站是一项造福人民的民生工程,成为拉动地方经济社会发展的新引擎。图为云南省巧家县金沙江白鹤滩水电站移民工程(图:云南建投集团)

白鹤滩水电站是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程,也是引领全球水电行业发展的标志性工程。其建设过程的点点滴滴,无不蕴含著大国工匠的严谨“匠心”与精湛技艺,全方位展示了一个世界水电强国的真正实力。

回望历史,中国从一穷二白、惨遭技术封锁,到跨越式追赶建成三峡水电站、白鹤滩水电站等世界级水电项目;从新中国成立之初水电装机容量仅有36万千瓦,到2020年底达3.7亿千瓦、连续16年稳居全球首位⋯⋯中国成为世界水电领跑者的奋斗之路饱含了汗水与泪水。

建成于1912年的石龙坝水电站,是中国第一座水电站。它座落在云南省昆明市西山区海口街道螳螂川上游,外形小而不起眼,却拉开了中国人利用水电资源的序幕。

新中国成立后,百废待兴,经过3年的恢复治理,国民经济日趋发展。华东地区特别是上海市,工农业发展迅速,生产和生活用电量也随之增长,需电迫切。1957年4月,位于浙江省杭州市的中国第一座自主勘测、设计、施工和制造设备的大型水电站——新安江水电站开始建造。

此后,中国迎来了改革开放,水电行业迎来了新发展,工程建设开始采用招标投标制,并引入技术竞争机制和国际先进管理经验。这一系列改革创新,不仅显著提升了中国水电的技术和实力,而且也推动了三峡工程的立项。

进入新世纪,伴随三峡水电站全面竣工、投产,中国开始对水电核心技术进行从引进、吸收到再创造的大幅自主创新,造就了一批举世瞩目的水电工程,整体水平逐步超越西方,成为全球最具竞争力的水电强国之一。白鹤滩水电站的招标过程就是最好例证。当时哈尔滨电气和东方电气以绝对技术优势打败了美国通用、通用旗下的阿尔斯通以及德国福伊特等能源公司,成功获得订单,使中国的水电站建设首次彻底实现全国产化。

从施工规划、原材料配套、安装焊接,到百万千瓦机组首次问世,再到整体的流程优化、工程管理、与区域经济的协同发展,在这样一个庞大的系统工程中完全实现自主研发、建设和运营,白鹤滩水电站带动的是中国水电产业链的整体进步。

众所周知,如今中国水电的建设成果不仅遍布中华大地,而且藉助“一带一路”倡议的稳步实施,正加快走出去步伐。在中巴经济走廊里、在南美洲崇山峻岭间、在广袤的非洲大地上,中国水电企业的身影比比皆是。乌干达卡鲁玛水电站、科特迪瓦苏布雷水电站、马来西亚巴贡水电站、老挝南欧江梯级水电站……中国水电秉持著推动构建人类命运共同体的理念,不断用绿色能源照亮世界的其它角落,为推进全球节能减排、应对气候变化输出了“中国动力”。

白鹤起舞、巨龙腾飞!历经百年激荡,中国水电的辉煌篇章正翻开崭新的一页。

(作者系中科院研究员)

本文发表于《紫荆》杂志2021年8月号

编辑:梁诗颖

校对:魏小旋

监制:张晶晶

扫描二维码分享到手机