搭载空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,4月29日在海南文昌航天发射场发射升空。作为搭建我国空间站的第一块“积木”,天和核心舱率先落户于空间站核心位置,随后又分别完成了与天舟二号货运飞船、神州十二号载人飞船自主快速交会对接。6月17日18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志著中国人首次进入自己的空间站。后续,航天员将按计划开展相关工作。建成后的中国空间站是什么样子?未来将开展哪些科学研究?还会开展哪些国际合作?对此,本刊记者专访了中国载人航天工程空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术中心主任高铭。

文|本刊记者 庄蕾

高铭

记者:天和核心舱是我国空间站发射入轨的首个舱段,也是目前我国自主研制的规模最大、系统最复杂的航天器。核心舱的“核心”地位体现在哪里?核心舱将开展哪些科学实验?目前开展的在轨测试工作情况如何?

高铭:核心舱发射成功,意味著我国启动空间站在轨建造,自此进入了空间站时代。核心舱作为空间站的主份舱段,既是管理和控制中心,也是航天员生活的主要场所。它要负责整个空间站的电源管理、环境控制、生命保障等功能,满足航天员长期太空飞行的需求。同时,核心舱作为空间站组合体的组装基点,后续功能舱室都要围绕其建设;其配备的大型机械臂,可广泛用于辅助对接、载荷安装和辅助航天员舱外操作。

我们充分利用空间站应用支持能力强、在轨时间长、有天地往返运输系统、有人长期驻留等优势条件,在核心舱部署了微重力基础物理、空间材料科学等方面的研究。微重力基础物理研究领域将开展相对论物理、引力物理及微重力流体动力学等实验,其中空间冷原子干涉实验将在超出当前指标1-2个数量级的精度上验证爱因斯坦弱等效原理;材料科学方面,研究新型金属合金、半导体光电子材料和新型特种功能材料深过冷凝固过程和测量热物性参数,获得地面高性能制备工艺关键条件。

4月29日发射入轨以来,空间站天和核心舱已先后完成与天舟二号货运飞船、神州十二号载人飞船自主快速交会对接,并完成平台功能测试以及空间应用项目设备在轨性能检查,各项功能正常、运行状态良好,将按计划开展后续工作。

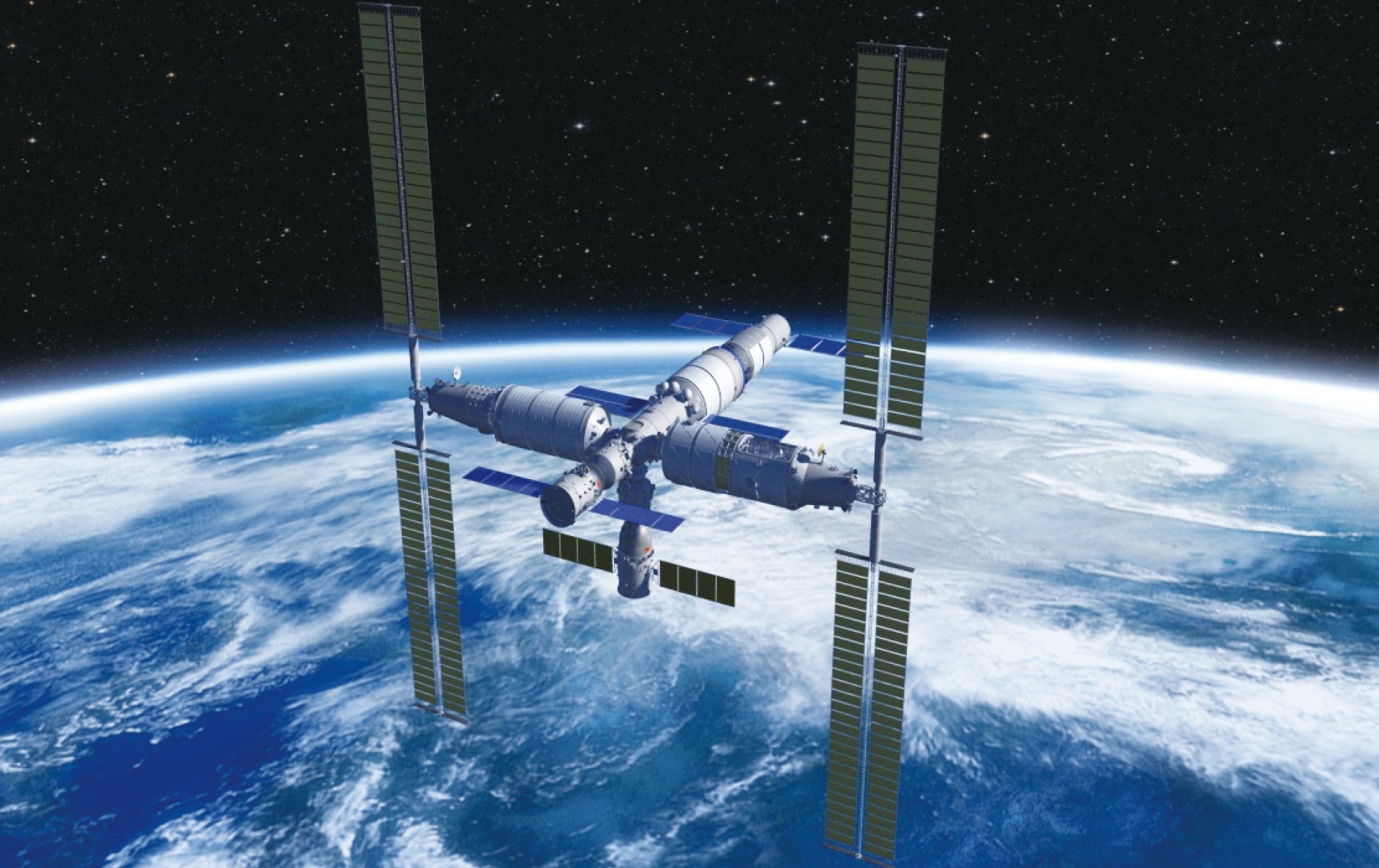

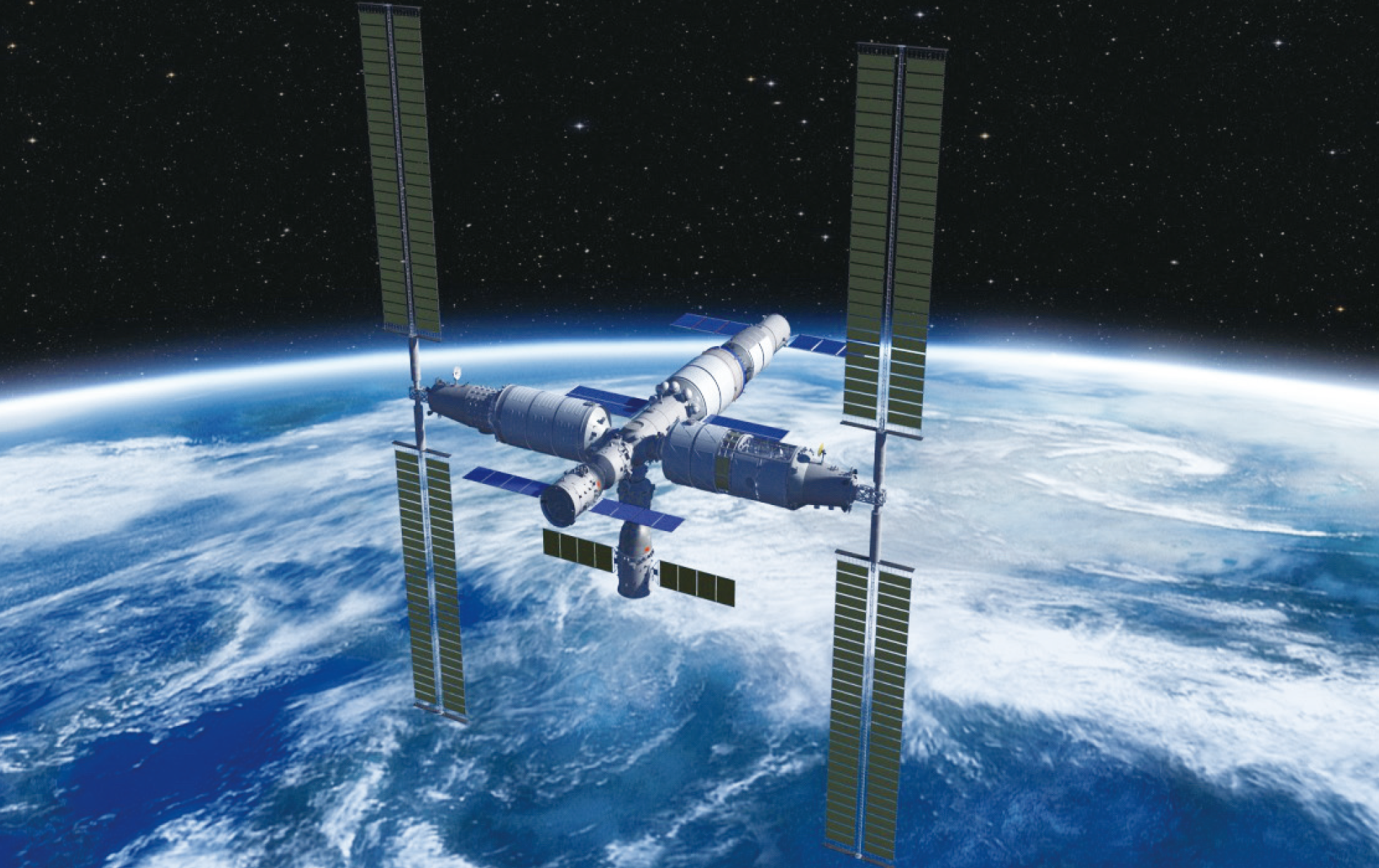

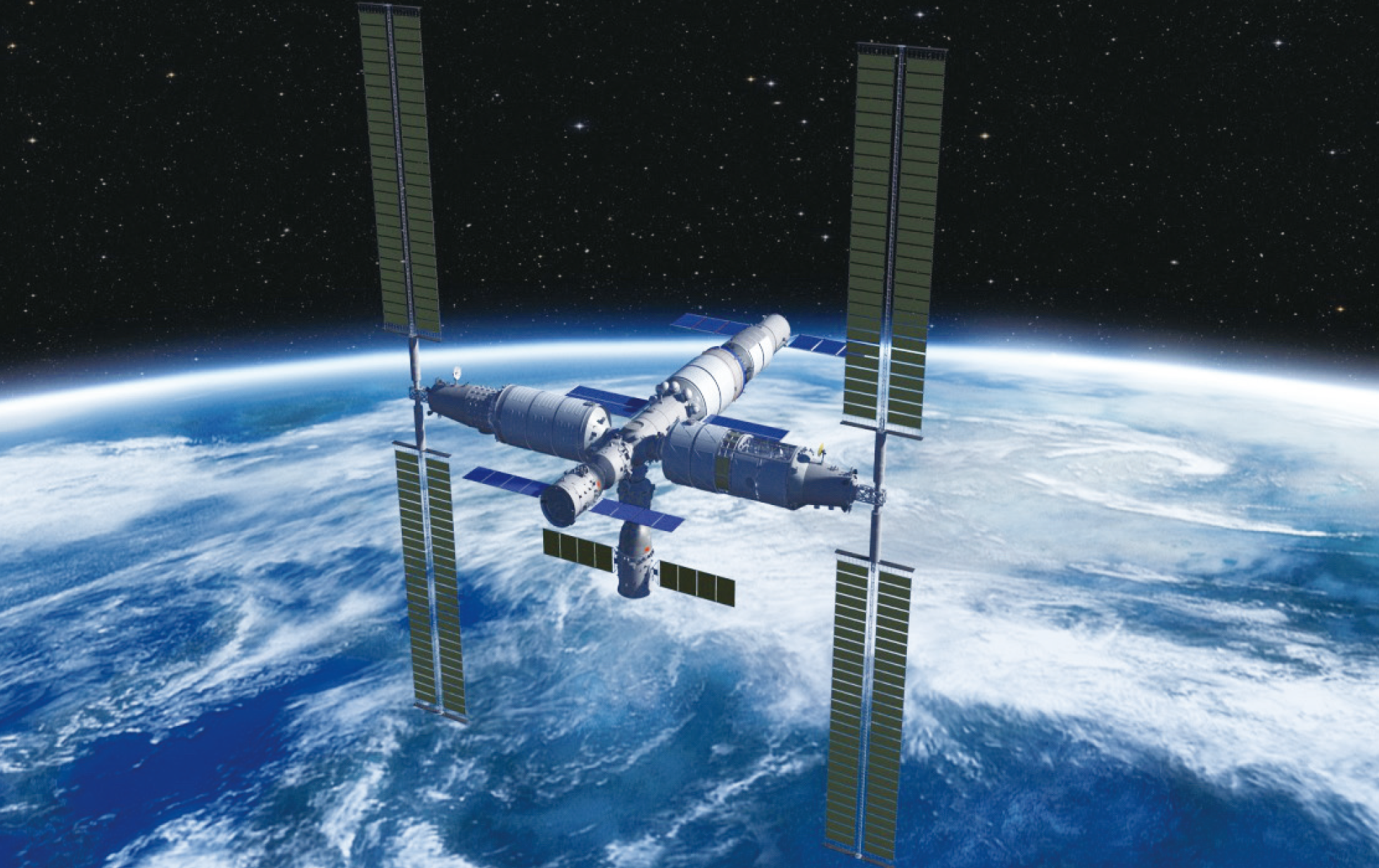

中国空间站构型图(图:中国科学院空间应用工程与技术中心)

记者:据了解,今明两年,载人航天将实施11次高密度发射任务,完成中国空间站建设。空间应用系统是如何应对高密度发射可能带来的风险挑战?

高铭:每一次载人航天飞行,都是一次突破,都是一次全新的挑战。两年11次飞行任务,对我们的技术能力、组织管理能力、保障能力将是全面的考验。针对高密度的发射任务和持续滚动开展的大规模应用任务的需求,我们已经建立了涵盖工程计划、技术和质量的全流程管理体系,其规范和标准覆盖从任务规划,到立项组织实施,直到成果产出和推广的全寿命周期。另一方面,数字孪生、并行设计和仿真验证等技术手段,为应用任务有序实施提供了支持。同时,我们组织了由科学家、工程技术人员和管理人员所组成的专业人才团队,能力全面、协同高效,是空间应用任务高效推进的有力保障。

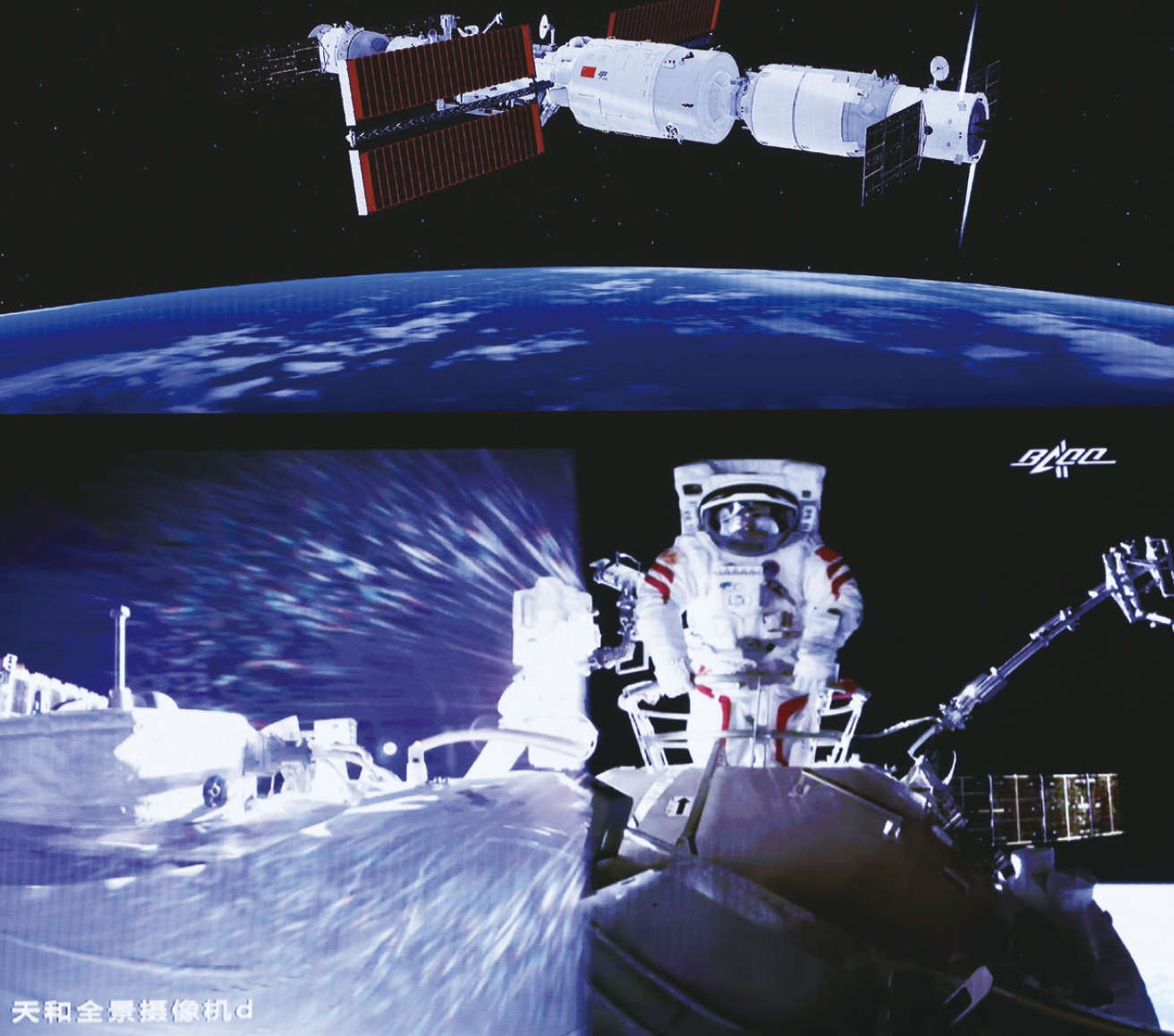

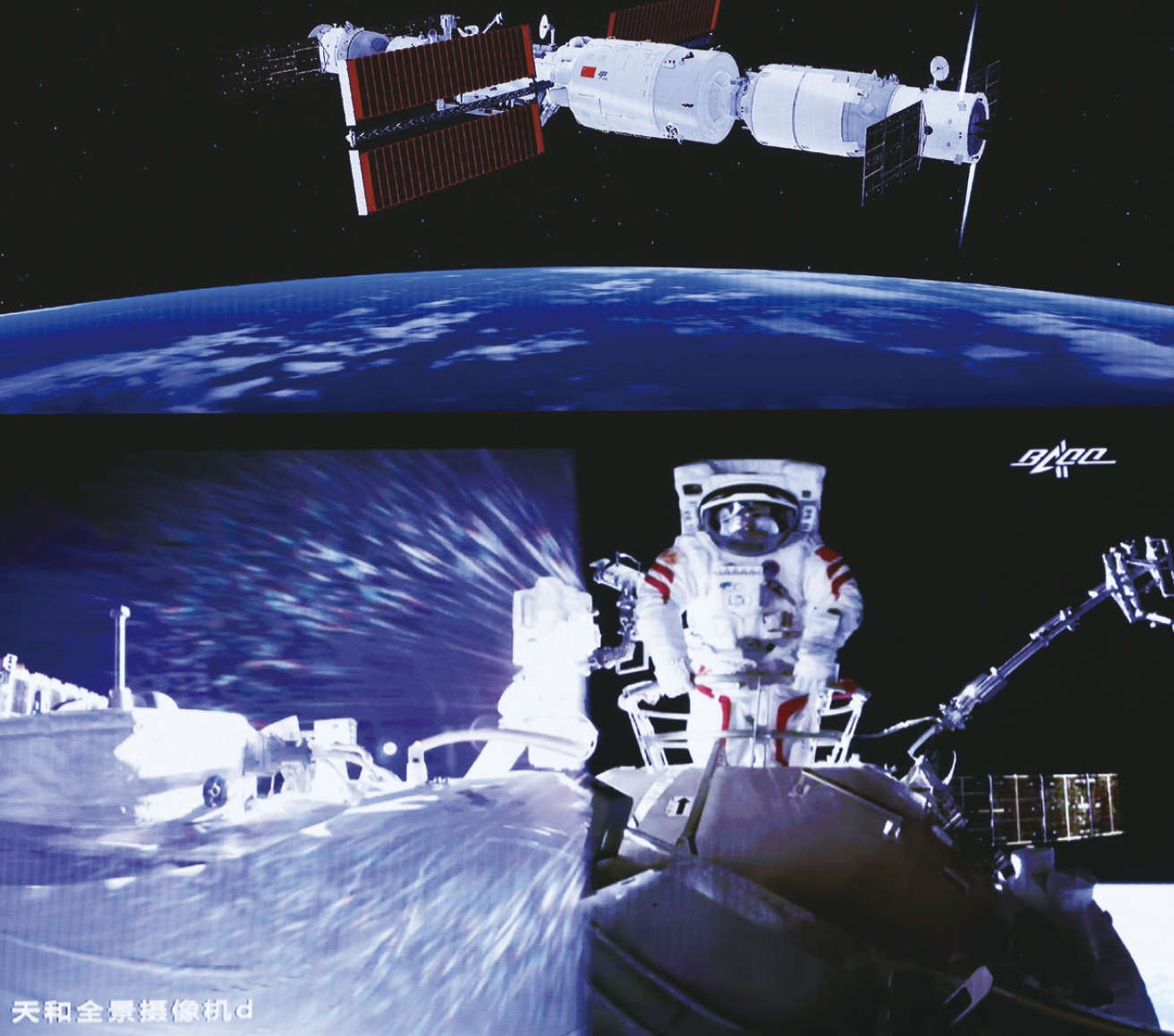

7月4日,航天员刘伯明、汤洪波先后从天和核心舱节点舱成功出舱,完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作。图为在舱内航天员聂海胜配合支持两名出舱航天员开展舱外操作(图:新华社)

7月4日,航天员刘伯明、汤洪波先后从天和核心舱节点舱成功出舱,完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作。图为在舱内航天员聂海胜配合支持两名出舱航天员开展舱外操作(图:新华社)

记者:建成后的天宫空间站将是什么样子?未来将开展哪些科学研究?在我国探索太空方面能发挥哪些作用?

高铭:天宫空间站的基本构型将由核心舱、实验舱I和实验舱II组成T字型,并伴以巡天空间望远镜共轨飞行。目前已规划空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球观测以及空间技术及应用这四大研究领域,30多个研究主题的科学研究,预计将开展千余项科学研究;并配备了近百项先进技术和功能的实验设施以支持这些研究。

在空间生命科学与人体研究领域,空间站将以人类长期太空生存和提高地面生活质量为目标,开展从分子、细胞、组织器官、生命个体到群体和生态等不同层次的研究,系统揭示空间环境因素对人体和地球生命的影响规律,指导人类适应长期太空工作和生活所面临的一系列挑战;另一方面,利用空间特殊环境,开展干细胞与再生医学、靶向药物、合成生物学等生物技术研发,发展关乎人类健康的新技术新手段。

在微重力物理科学领域,空间站上将开展微重力条件下的流体、燃烧和材料科学研究,掌握物质运动的本质规律,为人类长期太空探索和空间资源开发利用积累关键知识。空间站还开展极端条件下的超冷原子物理、量子新物态,以及广义相对论检验等基础物理前沿研究,发展时频技术并推动实现高精度天基时频系统。

在空间天文与地球观测领域,通过巡天望远镜、高能宇宙辐射探测设施等旗舰型项目,以最新的技术手段搜寻暗物质,研究宇宙形成与演化、活动星系核和超大质量黑洞的形成和演化、系外类地行星及其宜居环境等重大问题,理解宇宙线起源的世纪之谜,理解极端天体物理过程,深化人类对宇宙的认知;地球观测将著眼全球气候变化等关系人类生存环境和社会可持续发展问题,并提升灾害性空间天气的检查与预警能力。

在空间技术及应用领域,加强空间新技术发展及应用核心能力的提升,为大规模开发与利用太空奠定基础。

我们希望通过开展大规模的科学实验、技术试验和应用,将推动空间科学、空间技术和空间应用的全面发展,取得一系列重大科技成果,显著提升我国创新能力,并推动相关科技成果推广应用,取得显著的经济效益和社会效益。此外,我国空间站在未来可拓展新的舱段,将长期在我国空间科学和应用技术的发展中发挥引领作用。

7月4日,神舟十二号乘组航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门。图为在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员刘伯明在舱外工作场面(图:新华社)

7月4日,神舟十二号乘组航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门。图为在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员刘伯明在舱外工作场面(图:新华社)

记者:未来中国空间站是否会向世界开放?将开展哪些国际合作?

高铭:太空是人类共同的财富,航天事业是人类共同的事业。中国载人航天工程发展以来,一直秉承“和平利用外空,共赢共享”的原则,以开放的态度开展国际合作。近年来,先后与联合国外空司、欧洲航天局、意大利航天局等国家和地区的航天机构及国际组织开展了广泛交流和深入合作,涉及航天员的选拔与训练、空间科学研究与应用、航天技术等领域,取得了一系列合作成果。

其中,联合国外空司围绕利用中国空间站应用合作,开展了联合项目征集和联合评审,第一批立项的9项合作项目来自17个国家的科研团队,这些项目研制工作均按照计划进行,后续还将联合外空司持续征集后续批次的合作项目。

我们在空间站上的科学实验国际合作,未来合作模式将更加多样,涵盖政府、机构、商业等,在更大范围开展更多的空间科学、空间技术和空间应用等领域的国际合作,把中国空间站打造成全人类开展研究、并造福全人类的一个国际合作平台。

6月19日,不少家长带著孩子来到位于北京市朝阳区的中国科学技术馆,参观天和核心舱结构验证件实物,了解中国空间站相关知识(图:新华社)

记者:是否有香港的科学家参与了空间科学实验项目研究工作?具体参与了哪些研究?

高铭:香港科学家从空间站任务论证到项目实施都有积极广泛参与。例如,近期香港大学的科学团队参与空间站的低轨道空间环境和应力加载作用下材料的高通量研究平台的论证等。

未来我们将进一步加强内地与港澳团队之间的互动,欢迎港澳科学团队更广泛地参与中国空间站任务。

编辑:李博扬

监制:姚润泽

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

搭载空间站天和核心舱的长征五号B遥二运载火箭,4月29日在海南文昌航天发射场发射升空。作为搭建我国空间站的第一块“积木”,天和核心舱率先落户于空间站核心位置,随后又分别完成了与天舟二号货运飞船、神州十二号载人飞船自主快速交会对接。6月17日18时48分,航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波先后进入天和核心舱,标志著中国人首次进入自己的空间站。后续,航天员将按计划开展相关工作。建成后的中国空间站是什么样子?未来将开展哪些科学研究?还会开展哪些国际合作?对此,本刊记者专访了中国载人航天工程空间应用系统总指挥、中国科学院空间应用工程与技术中心主任高铭。

文|本刊记者 庄蕾

高铭

记者:天和核心舱是我国空间站发射入轨的首个舱段,也是目前我国自主研制的规模最大、系统最复杂的航天器。核心舱的“核心”地位体现在哪里?核心舱将开展哪些科学实验?目前开展的在轨测试工作情况如何?

高铭:核心舱发射成功,意味著我国启动空间站在轨建造,自此进入了空间站时代。核心舱作为空间站的主份舱段,既是管理和控制中心,也是航天员生活的主要场所。它要负责整个空间站的电源管理、环境控制、生命保障等功能,满足航天员长期太空飞行的需求。同时,核心舱作为空间站组合体的组装基点,后续功能舱室都要围绕其建设;其配备的大型机械臂,可广泛用于辅助对接、载荷安装和辅助航天员舱外操作。

我们充分利用空间站应用支持能力强、在轨时间长、有天地往返运输系统、有人长期驻留等优势条件,在核心舱部署了微重力基础物理、空间材料科学等方面的研究。微重力基础物理研究领域将开展相对论物理、引力物理及微重力流体动力学等实验,其中空间冷原子干涉实验将在超出当前指标1-2个数量级的精度上验证爱因斯坦弱等效原理;材料科学方面,研究新型金属合金、半导体光电子材料和新型特种功能材料深过冷凝固过程和测量热物性参数,获得地面高性能制备工艺关键条件。

4月29日发射入轨以来,空间站天和核心舱已先后完成与天舟二号货运飞船、神州十二号载人飞船自主快速交会对接,并完成平台功能测试以及空间应用项目设备在轨性能检查,各项功能正常、运行状态良好,将按计划开展后续工作。

中国空间站构型图(图:中国科学院空间应用工程与技术中心)

记者:据了解,今明两年,载人航天将实施11次高密度发射任务,完成中国空间站建设。空间应用系统是如何应对高密度发射可能带来的风险挑战?

高铭:每一次载人航天飞行,都是一次突破,都是一次全新的挑战。两年11次飞行任务,对我们的技术能力、组织管理能力、保障能力将是全面的考验。针对高密度的发射任务和持续滚动开展的大规模应用任务的需求,我们已经建立了涵盖工程计划、技术和质量的全流程管理体系,其规范和标准覆盖从任务规划,到立项组织实施,直到成果产出和推广的全寿命周期。另一方面,数字孪生、并行设计和仿真验证等技术手段,为应用任务有序实施提供了支持。同时,我们组织了由科学家、工程技术人员和管理人员所组成的专业人才团队,能力全面、协同高效,是空间应用任务高效推进的有力保障。

7月4日,航天员刘伯明、汤洪波先后从天和核心舱节点舱成功出舱,完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作。图为在舱内航天员聂海胜配合支持两名出舱航天员开展舱外操作(图:新华社)

7月4日,航天员刘伯明、汤洪波先后从天和核心舱节点舱成功出舱,完成在机械臂上安装脚限位器和舱外工作台等工作。图为在舱内航天员聂海胜配合支持两名出舱航天员开展舱外操作(图:新华社)

记者:建成后的天宫空间站将是什么样子?未来将开展哪些科学研究?在我国探索太空方面能发挥哪些作用?

高铭:天宫空间站的基本构型将由核心舱、实验舱I和实验舱II组成T字型,并伴以巡天空间望远镜共轨飞行。目前已规划空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球观测以及空间技术及应用这四大研究领域,30多个研究主题的科学研究,预计将开展千余项科学研究;并配备了近百项先进技术和功能的实验设施以支持这些研究。

在空间生命科学与人体研究领域,空间站将以人类长期太空生存和提高地面生活质量为目标,开展从分子、细胞、组织器官、生命个体到群体和生态等不同层次的研究,系统揭示空间环境因素对人体和地球生命的影响规律,指导人类适应长期太空工作和生活所面临的一系列挑战;另一方面,利用空间特殊环境,开展干细胞与再生医学、靶向药物、合成生物学等生物技术研发,发展关乎人类健康的新技术新手段。

在微重力物理科学领域,空间站上将开展微重力条件下的流体、燃烧和材料科学研究,掌握物质运动的本质规律,为人类长期太空探索和空间资源开发利用积累关键知识。空间站还开展极端条件下的超冷原子物理、量子新物态,以及广义相对论检验等基础物理前沿研究,发展时频技术并推动实现高精度天基时频系统。

在空间天文与地球观测领域,通过巡天望远镜、高能宇宙辐射探测设施等旗舰型项目,以最新的技术手段搜寻暗物质,研究宇宙形成与演化、活动星系核和超大质量黑洞的形成和演化、系外类地行星及其宜居环境等重大问题,理解宇宙线起源的世纪之谜,理解极端天体物理过程,深化人类对宇宙的认知;地球观测将著眼全球气候变化等关系人类生存环境和社会可持续发展问题,并提升灾害性空间天气的检查与预警能力。

在空间技术及应用领域,加强空间新技术发展及应用核心能力的提升,为大规模开发与利用太空奠定基础。

我们希望通过开展大规模的科学实验、技术试验和应用,将推动空间科学、空间技术和空间应用的全面发展,取得一系列重大科技成果,显著提升我国创新能力,并推动相关科技成果推广应用,取得显著的经济效益和社会效益。此外,我国空间站在未来可拓展新的舱段,将长期在我国空间科学和应用技术的发展中发挥引领作用。

7月4日,神舟十二号乘组航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门。图为在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员刘伯明在舱外工作场面(图:新华社)

7月4日,神舟十二号乘组航天员刘伯明成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门。图为在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员刘伯明在舱外工作场面(图:新华社)

记者:未来中国空间站是否会向世界开放?将开展哪些国际合作?

高铭:太空是人类共同的财富,航天事业是人类共同的事业。中国载人航天工程发展以来,一直秉承“和平利用外空,共赢共享”的原则,以开放的态度开展国际合作。近年来,先后与联合国外空司、欧洲航天局、意大利航天局等国家和地区的航天机构及国际组织开展了广泛交流和深入合作,涉及航天员的选拔与训练、空间科学研究与应用、航天技术等领域,取得了一系列合作成果。

其中,联合国外空司围绕利用中国空间站应用合作,开展了联合项目征集和联合评审,第一批立项的9项合作项目来自17个国家的科研团队,这些项目研制工作均按照计划进行,后续还将联合外空司持续征集后续批次的合作项目。

我们在空间站上的科学实验国际合作,未来合作模式将更加多样,涵盖政府、机构、商业等,在更大范围开展更多的空间科学、空间技术和空间应用等领域的国际合作,把中国空间站打造成全人类开展研究、并造福全人类的一个国际合作平台。

6月19日,不少家长带著孩子来到位于北京市朝阳区的中国科学技术馆,参观天和核心舱结构验证件实物,了解中国空间站相关知识(图:新华社)

记者:是否有香港的科学家参与了空间科学实验项目研究工作?具体参与了哪些研究?

高铭:香港科学家从空间站任务论证到项目实施都有积极广泛参与。例如,近期香港大学的科学团队参与空间站的低轨道空间环境和应力加载作用下材料的高通量研究平台的论证等。

未来我们将进一步加强内地与港澳团队之间的互动,欢迎港澳科学团队更广泛地参与中国空间站任务。

编辑:李博扬

监制:姚润泽