寻香之路

文 | 蒋美玲

我的第一丝香缘,并非来自香气,而是香具。人类的五感:「声色香味触」法,由色而入味,因器物色彩令气味更加丰富。

中国用香文化因中国近代历史的各种原因,许多品香生活美学也掉失了, 品香生活文化也被历史尘埃掩盖了。现代人的曰常生活里流传著许多「次品」和种种不讲究的化学香味,这些障碍让我们更难了解中国传统的品香生活文化。

大部份人对中国香文化便联想起万人争上的头柱香或入庙拜神的拜神大香,烟雾弥漫的场面,呛鼻而来的化学气味,或联想起小时候很多香港家庭的神台,拜祭祖先被神台的香烛和气味熏出泪水,以为此香便是中国香。

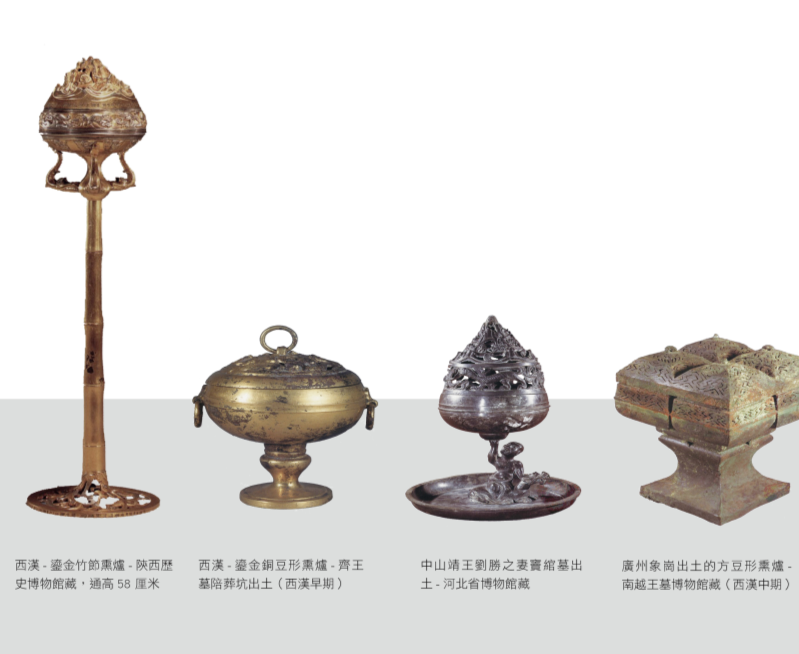

此香非彼香, 自从研究认识了中国高古器物后, 接触到很多高古香具, 例如考古报告刊出,商代已有一套烧香草的器具、在不同遗址发现很多汉代不同形式的青铜薰炉、唐代法门寺一套纯金纯银香炉、香具和壁画说明、宋朝御瓷品香炉、明朝的宣德香炉、清朝炉瓶盒香具等等……这些精美香炉器物都说明了中国香文化历史悠久,博大精深!从此我便走上了这条寻香之路,寻觅中国用香文化和精髓!

中国用香文化历史整体有四个高峰期: 先秦、汉代、唐宋、明清年代。

中国汉代以前烧香以香草、香木为主,随著汉代陆上丝绸之路发达,沉香开始传入了中国,焚香的种种器具和生活品味将汉代的用香文化形成了中国历史其中一个高峰期。汉代熏炉数量和种类远多于战国,以陶和铜炉为主。

初期,因炉用来烧香草,炉腹容积也较大,有炉盖、炉壁及炉底开较多孔洞,以助燃和散香。炉盖能防止火灰溢出,也可控制燃烧速度使香气混合更均匀。炉下常有承盘,用于承灰或储水,以增加水气,避免燃烧其他器物,除了香味,中国用香不仅是美学生活也充满科学知识 。

就以汉代的博山炉为例,就承载著中国人的信仰文化,燃点起道家理想中的神仙境。炉盖高耸如山,模似仙山景象,传说东海有博山仙境,神兽托著山脚,炉盖合起来便成山峰,其中有孔洞焚香时如山气飞升,有海市蜃楼之境,大可联想有神仙在其中腾云驾雾,炉座下还常设贮水圆盘,以润气蒸香,象征东海。香烟从镂空的山形炉盖散出,宛如云雾盘绕的海上仙山 。

西汉朝时期开始有「熏球」是一种结构巧妙的 「可自由滚转的球形熏炉」 或 「被中香炉」 多以银、铜制成,球壁镂空,球内依套有三层小球,每个小球都挂在转轴上,最内层挂焚香的小钵盂,在转运时三层转轴相应调整,钵盂常平, 香品不会倾出。可见不一般的中国精致工艺!

汉香炉也有不同形状变化、有不同灵兽种类、高度和材料,不同香炉也用于熏衣、熏被、取暖,也多用于祭祀焚香。汉代多用熏笼为衣物熏香,熏笼形如熏炉在外面再罩上一层竹笼,衣物可搭在竹笼上,形制有大有小,可熏手巾、衣服、被褥等。熏衣和被既能为衣物添香,又能除菌、辟虫、暖衣服,营造舒适的环境,在生活讲究的汉代上层社会十分流行。

汉代不只熏烧单一品种的香药,还常用多种香药来调配香气。西汉前已有熏烧多重香药的做法。马王堆一号墓就发现了混盛高良姜、辛夷、茅香等香药的陶/铜熏炉。这种「多种原态香材混于一炉」的香品算是「早期的和香」,就像现代人在家烧香薰油。

在寻香的路上,碰到不同形态、尺寸和材料的香炉,不同形状有不同用途, 不同香炉的洞也有不同效果,太多太少,太密太疏,都会影响到烟雾的线条美。光是各种讲究已玩味十足。

然后是各种香具、香盒、割香器、香筒、香炭、香灰、香夹、香筷、香棒、香铲、香匙、羽尘、香盘 、香席,最后才到香品,就如西汉司马相如的《子虚赋》《上林赋》就以华美的词藻描绘出遍地奇芳、令人神往的众香世界。这种出神入化精致的品香生活令人惊叹!

(本文刊登自《紫荆养生》2021年夏季刊)

扫描二维码分享到手机