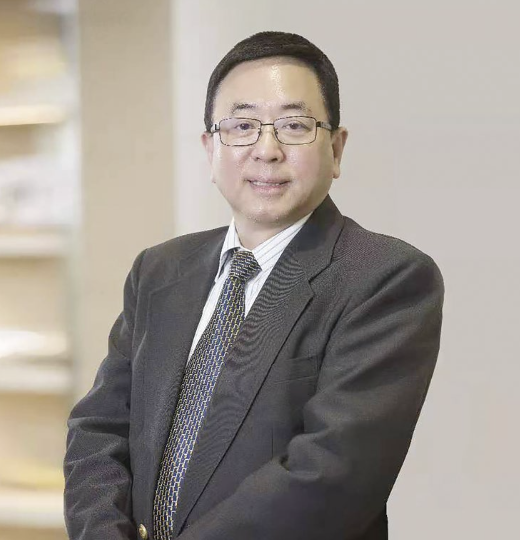

办一流跨学科高校 助大湾区科创发展——专访香港科技大学(广州)创校校长倪明选

日期:

2021-06-06

来源:

紫荆

字号:大中小

香港科技大学近期一则人事任免消息引发外界高度关注:首席副校长倪明选被委任为港科大(广州)创校校长。对于这一任命,港科大校董会主席廖长城表示,倪明选能带领港科大(广州)在创新教学、培育人才及推动大湾区合作办学方面作出贡献。港科大校长、港科大(广州)理事会主席史维更形容,倪明选是最理想人选。港科大(广州)创校校长倪明选专攻计算机科学与工程, 2002年加入港科大任计算机科学及工程学系主任,2006—2011年被委任为国家重点基础研究发展计划(973计划)首席科学家,2019年出任港科大首席副校长。倪明选在香港科教界一直以敢言著称,在今年3月30日全国港澳研究会、香港再出发大联盟及一国两制研究中心举办的“‘十四五’的战略规划与香港机遇”研讨会上,作为主讲嘉宾之一的倪明选就直指香港过去20年错失了很多发展机会。对于香港应该如何抓住国家“十四五”规划契机发展国际创科中心,以及与内地在协同创新及合作办学上如何创新思维与时俱进,倪明选都有其独到见解。

倪明选

融入国家面向世界

借力发展香港创科

记者:国家“十四五”规划纲要明确提出,支持香港建设国际创科中心。您曾经是国家重点基础研究发展计划首席科学家,您认为香港应该如何抓住这一历史机遇,发展壮大创科力量,提升国际创科地位?倪明选:国家“十四五”规划纲要提出支持香港建设国际创科中心,这对香港来说无疑是一大历史机遇。但香港能否实现国家“十四五”规划中的这一定位,取决于香港能否真正发挥自身所长(比如法律、基础研发、人才驿站、中介平台等优势)及国家所需。发展创新科技最重要的是人才,香港最引以为傲的是有多家世界顶尖的大学,但培育出来的很多优秀教师和博士生,最后都去了欧美、新加坡等地发展,为什么香港留不住人才?平台太小,资源有限,没有创科生态环境。香港研发支出只占GDP的0.85%,深圳则占了GDP的4.2%,是香港的四倍。如果靠单打独斗孤军奋战,香港很难在创科上有所建树,要学会“融入”与“合作”:融入国家发展大局,与世界顶尖高手合作。以前叫背靠祖国面向世界,现在观念应该改过来,是融入国家,面向世界。全世界都在抢占中国市场,本该“近水楼台先得月”的香港却一直慢半拍。30年前港科大曾经是全国唯一可以做出芯片的地方,但后来特区政府没继续提供经费升级更新,等于是“自废武功”。20年前深圳非常谦虚跑来香港寻求合作,香港完全不上心,错失了很多机会。如今深圳已是世界创科高地,香港在几年前才开始成立创新及科技局。从某种意义上说,国家“十四五”规划关于香港创科中心的定位,实际上已是香港发展创科的最后机会。香港再不融入内地用好国家资源,很可能“过了这村没这店了”。科技创新是必走之路,而最重要的创新是思维理念和管理模式的创新。比如特区政府推动的“InnoHK”平台,这是创新科技署的重点项目,旨在将香港发展成为环球科研合作中心。但我觉得,特区政府应进一步简化“InnoHK”平台行政审批程序,与海外名校合作应该是需求的选项而不是必须的评估指标,因为某些领域我们可能已是国际领先。另外应加强与内地知名高校和科研机构的产学研对接,以“融入国家发展大局”的心态,联合内地知名高校和科研机构一起将香港国际创科中心这一定位做强做大,做成世界一流的大湾区国际创科中心,甚至是中国国际创科中心,为实现科技强国梦贡献一份力量。只有这样,香港创科才能发挥更大作用,搭上国家发展快车,在“十四五”规划中实现自身价值,进而提升香港创科地位和国际竞争力。

发挥香港科大所长

引领香港创科发展

记者:今年是港科大成立30周年。短短30年间港科大发展迅速,特别是基础研究、应用研究及创新创业等一直是业界佼佼者。未来发展中,港科大如何在保持自身传统优势的同时,进一步助推香港创科实现“十四五”规划定位?倪明选:港科大建校只有短短30年,但目前已是世界最具影响力的研究型大学之一。从创校开始,港科大就非常注重培养创新思维和创新人才。这些年来培养了很多芯片领域的人才,目前都在为华为海思等机构工作。港科大还走出了大疆无人机、云洲无人船、一清无人车等拥有颠覆性技术的科技品牌,创科能力有目共睹。我们非常重视与内地的融合,很早就围绕教育、科研和技术成果转化做了战略布局。除了设立深港产学研基地、港科大深圳研究院,在佛山建立LED-FPD工程技术研究开发中心之外,最近还在河套地区成立了协同创新研究院。广州就更不用说了,有南沙霍英东研究院,以及港科大(广州)校园。我们与华为、腾讯、微众银行等机构合作成立了联合实验室,直接将港科大前沿科研成果与业界对接,有效推动人工智能、大数据、金融科技等领域的科技创新与应用。我们致力于培养顶尖的学界精英和卓越的未来领袖。在港科大(广州),我们将采用全新的跨学科教育和科研模式,以满足国家和社会迫切需求为目标,更具针对性地培养国家急需的复合型高端人才,以应对全球各种不可预知的挑战和高速变化。我们还参与了国家科技创新重大战略布局的咨询,参与国家实验室、综合性国家科学中心等国家级科研平台的建设。因此,国家“十四五”规划提出的创建香港国际创科中心,港科大应该在其中扮演重要角色。在支持和促进香港创科界更好发挥自身所长、融入国家发展大局方面,港科大可以作出更大贡献。办一流跨学科高校

育顶尖复合型人才

记者:很多香港高校与内地开展合作办学。在创新办学和发展规划上,港科大(广州)有哪些独特举措?这对港科大开展内地办学和促进粤港澳大湾区合作办学有什么意义?倪明选:港科大(广州)的创建,使港科大有机会实现“港科大一体,双校互补”愿景,即两校相互补足而不彼此竞争之意。香港与广州两个校园各有独立预算和独立法人,没有主从之分。在学术、行政和知识转移方面相互增效,学术架构建设上彼此关联但无重叠。香港校园为传统的学院架构,广州校园则突破传统界限,采用枢纽架构,全部实现跨学科教育和科研模式。顾名思义,枢纽就是吸收后再散发,强调融合与交流。这种模式开创了更广阔的应用领域,教学中也可以更有效培养学生的预见能力、思辨能力以及解决现实问题的能力。港科大(广州)设立了四大学术枢纽:以硬科学为主的功能枢纽,以软科学为主的信息枢纽,还有系统枢纽和社会枢纽,总共包含了16个前沿学术领域。这种跨学科教育和科研模式,实际上是全世界很多高校都想做而很难达到成效的。可以说,港科大(广州)将实现全方位跨学科教育和科研模式,这就是港科大(广州)的“独门秘笈”。从这方面讲,港科大(广州)是“港科大2.0”版。我们希望通过整合两地资源,在教学、科研、知识转移上进一步做强做大,同时培育更多国家急需的顶尖创科复合型人才及学界精英,为大湾区乃至全国创新教育、创新办学、创新科研作出示范。对标港校区聘全球英才

全力打造“港科大2.0”

记者:在师资力量配备方面,港科大(广州)是否对标港科大?包括教职员工、博士研究生等,待遇是否与港科大一致?另外如何确保港科大优良传统在港科大(广州)发扬光大?倪明选:两个校园财政相对独立,不会互相补贴。因此广州校园面向全球招聘的教师、博士研究生等,待遇与香港校园都基本一致,这样才不会有不必要的对比和攀比。目前港科大香港校园博士生补贴是18,000港币/月,广州校园是15,000人民币/月,这在内地高校中应该是很有吸引力的。不管从哪个渠道入学,最后颁发的都是港科大的学位证书。 广州校园计划5年内在全球招聘400名左右的教师。其中2022年9月开学前,需要有150名教师到岗。目前四大枢纽的院长均由港科大现任资深教授担任。另外还将招聘200名博士后和研究助理教授,以及800名行政岗位与技术岗位职员。在管理架构上,港科大有校董会,港科大(广州)则是理事会。理事会由16位成员组成,8名由港科大委派,另外8名由港科大(广州)委派。港科大致力于追求卓越,国际领先,在教学、研究及培育人才方面均以最高学术诚信标准为原则,并提倡凡事皆可为的精神,鼓励以创新思维解决现实世界的各种难题,造福社会。这些核心价值理念将在港科大(广州)继续传承,发扬光大。记者:您在筹建广州校园的过程中,如何与广州方面进行沟通与合作?另外中央层面支持有多大?在融资和融智政策上有哪些倾斜?倪明选:我们与广州的合作,首先是双方都“对上眼”了。在香港,港科大发展已接近土地资源极限,可提升空间很有限。广州市政府各级领导非常看重我们的科研能力和办学能力,他们希望我们到广州办学。因为大家有共同愿景,彼此信任,所以“一拍即合”,校园建设进行得比较顺畅。当然,港科大(广州)能够这么快速报批、规划、建设以及投入使用,与南沙区、广州市、广东省、教育部及中央政府的大力支持是分不开的。比如广州校园,从土地、设计、建设经费到开办所需的运营经费,全部由广州市和南沙区负责。而且内地政府决策之果断、做事效率之快速、动员能力之强,让我们叹为观止:港科大(广州)校园一期的建设,570天建55栋楼,总建筑面积超过63万平方米;数千名建筑工人不分昼夜施工,近百名质监人员问责确保工程品质和标准,建筑商实行终身负责制等。内地教育部门非常支持和认同我们的办学理念,在依法依规的前提下,尽量为我们遇到的招生、教学语言等问题实行特事特办。一般情况下,每所高校都是先从本科生开始招生,但我们向教育部成功申请了前5年先从硕士和博士研究生开始招生,5年后或待各项办学条件进一步完善后才开始招本科生。因为我们要做跨学科教育和科研创新模式,需要从硕博研究生阶段开始实践。教育部的支持,让全世界高校一直想做的跨学科教育和科研创新模式,即将在港科大(广州)得以实现。因此我想由衷说一句:融入大湾区,融入国家发展大局,广阔天地大有可为!

![]()