艺术香港| 香港街头招牌中的书法艺术

文:王玥晨

书法是中国特有的一种传统艺术。中国汉字是劳动人民创造的,最开始他们以图画记事,经过几千年的发展,演变成了现在的文字,又因祖先发明了用毛笔书写,便产生了书法。古往今来,均以毛笔书写汉字为主。

书法是汉字的书写艺术。它不仅是中华民族的文化瑰宝,而且在世界文化艺术宝库中独放异采。书法以美的点画、字形和章法传达了书写者的艺术修养、性格气质和精神境界。

书法作为一种艺术形式,不受繁简体的限制。简体字出现于1956年颁布的《汉字简化方案》之后,但初学者学习书法,大多要临古帖,古帖多为繁体字,而在一直使用繁体字的香港,要学习书法,在字型方面具有先天的优势。

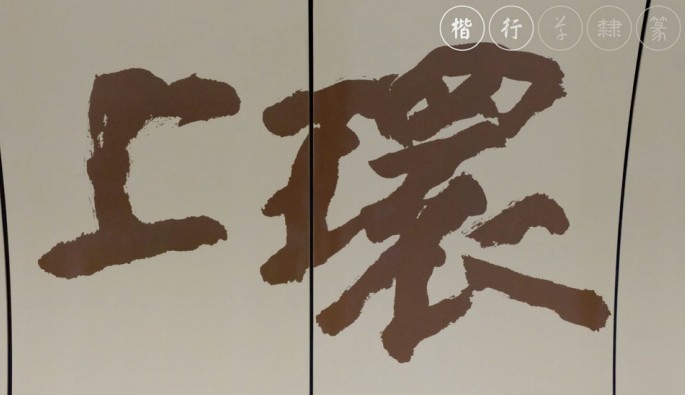

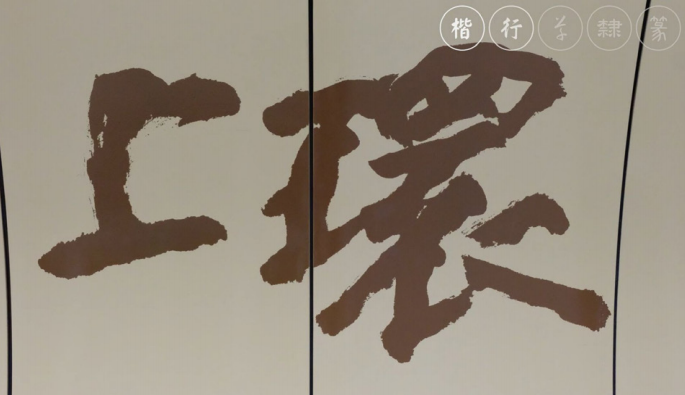

香港街头的招牌可算是我城的一道人文风景,当中不少更是手写书法。每天穿梭于招牌字海之中,你可有用心观察这道香港独有的街头风貌?你又能认出它们是属于哪种书体吗?

旧时街头密密麻麻的招牌堪比露天的书法展览,有些甚至出自名家手笔,字款独一无二,招牌交织而成的街道令整个城市生气勃勃。书法家会因应店面、受众、空间设计等考量,以风格迥异的书体书写招牌,尽见巧思之余,亦令林林总总的招牌呈现出不同的观感与美学。

康乐及文化事务署寓乐频道推出的「艺术欣赏101」系列,第十二集:《香港城市中的书法》就能看到日常生活中会遇到的书法,从地面到地底,处处可以发现不同的书体特色。

前地铁建筑师区杰棠先生写的「行书」

五大书体:「篆隶楷行草」

我们的汉字,从图画、符号到创造、定型,由古文大篆到小篆,由篆而隶、楷、行、草,各种书体逐渐形成。在书写应用汉字的过程中,逐渐产生了世界各民族文字中特有的、可以独立门类的书法艺术。「篆、隶、楷、行、草」这五种常用书体都可以在街上看到,而且比大家想的更为常见。

我们走在街上,举头三尺有招牌,大小店舖书法商标,有的用笔划清晰的楷体,有的用龙飞凤舞的草书。在我们的生活里,到处都看到刻有字体的石碑,那些书体都有故事:九龙寨城公园六艺台,就用上了较少使用的「篆书」;港岛与将军澳线月台每走十步就见到的墙上大字,正是连笔曲线的「行书」,使大家在月台上也能发现书法踪迹。

除此之外,过去香港经典剧名、戏名都用行书,唱一支「太阳出来了」打广告的那个药店招牌用楷书,「去旅行搭车又搭船我晕啦」那个药品商标又用楷书,「共享昨天今天明天些些」零食商标用隶书……毛笔字可谓随处可见。

那么选择书体时又以甚么为根据呢?甚么书体最受欢迎 ?

区建公先生写的「楷书」招牌

五大书体各有特点

「篆隶楷行草」各有特色,店主会按照自己的需要去选书体。

例如,香港店舖招牌多用「楷书」,因为它笔划清晰、字体方正、线条厚重,可让商号有种稳健忠诚的感觉。区建公先生写的「楷书」正是当中代表。

但招牌也可以不用方方正正的。正所谓「百货应百客」,荷李活道一带古玩、艺术品店舖林立,有品味的客人自会找上门,招牌的功能就由招揽客人,变成告诉客人「你识货又有taste」,所以招牌上的字就用有识之士才看得懂的草书。

又例如教学机构与博物馆用上篆书与隶书这两种偏向古典的书体来做其招牌,就是为了增添浓厚的文化气质。

当大家走进地铁站,在月台上就会发现由前地铁建筑师区杰棠先生写的「行书」,看似乱笔挥舞写站名,但其实字体时大时小,布局细致,多用连笔曲线,发挥「行书」自由舒展的特质,拉阔月台空间以减少压迫感。国粹艺术在香港,所谓「读万卷书不如行万里路」——每次搭地铁,当列车车厢闸门一打开,不妨留意月台墙上的毛笔字迹,有没有为你拉阔月台?

古玩店招牌使用「草书」

书法日日与你我相伴

因为「只需包装精美便能事业顺利」,店主对书法早已是「认定你是朋友」,但这样的话,书法字不就回跟到最初一样,只有实在用途而失去艺术意义?

书法在现代难道真的只能保留实用性质吗?当然不是,书法能与当代艺术融合,能用字来表达个人情感,这些都为手写毛笔字带来新的意义。不得不感慨书法这一传统艺术真是博大精深。

「香港历史博物馆」招牌文化气息浓厚

来源:艺术香港、艺术欣赏101

扫描二维码分享到手机