《香港国安法》确实起到了对香港民主习惯进行「移风易俗」的规范性作用。

今年6月,香港民主派焦躁不安,异常不适:维园集会未获批准,参与者有严重的法律风险;「七一」大游行前景不妙,估计也会泡汤。香港的「民主节日」似乎都过不了了,香港的民主传统还能存续吗?这不仅仅是所谓普选前景问题,更是日常习惯的民主生活方式问题。「一国一制」、「香港民主已死」、「旧有的香港自由已逝」之类的悲情哀叹之声,在香港本地和国际舆论场时有爆发,刺激港人敏感神经。如何理解香港民主习惯之变呢?如何理解国家对「一国两制」制度体系的垂直立法带来的深远影响呢?「一国两制」与香港民主的前景会是怎样的?这些疑问是深刻而复杂的,也会是持久的,甚至是冒犯性的,不会因为中央的立法说明与宣传,以及特区政府的本地立法完成,而烟消云散。新制度与香港人心的内在沟通,才刚刚开始。

香港的民主习惯是独特的,是殖民遗产与「一国两制」碰撞糅合的产物。2014年访学港大期间,笔者不仅有机会全程现场观摩「占中运动」,而且对「六四」维园集会与「七一」大游行印象深刻,更对立法会内的「花式拉布」与校园民主的「天真烂漫」颇为感触,对外部势力控制香港民主的程度感到惊骇。在「一国两制」下的香港,民主保持着高亢的精神气质,并以「民主回归论」的香港普选目标,甚至「民主中国」的远端目标作为共识基础。为了「民主」这样的普适价值,香港的民主派不惜与具体的国家及其背后的领导性力量——中国共产党为敌。香港民主在形式上可能是吸引人的,也有对西方民主的技术模仿,活跃于民主运动角落的每一个人,也许确实分享着民主的普适荣光,但丧失国家前提的民主自满和民主激进化,却为这一绚烂的现代政治进程蒙上了浓重的阴影。民主背离爱国的前提,是香港政治冲突不断激烈化的思想根源。

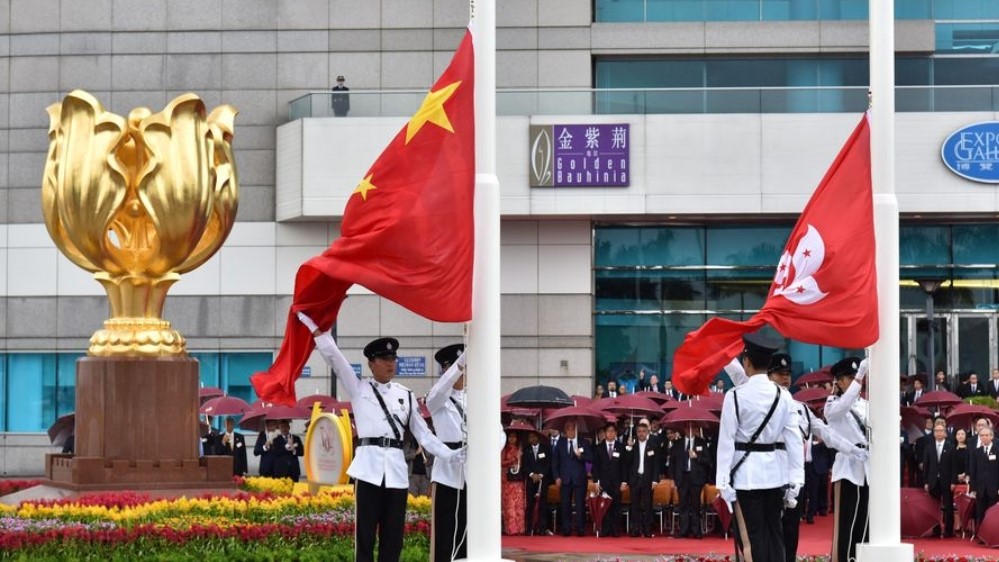

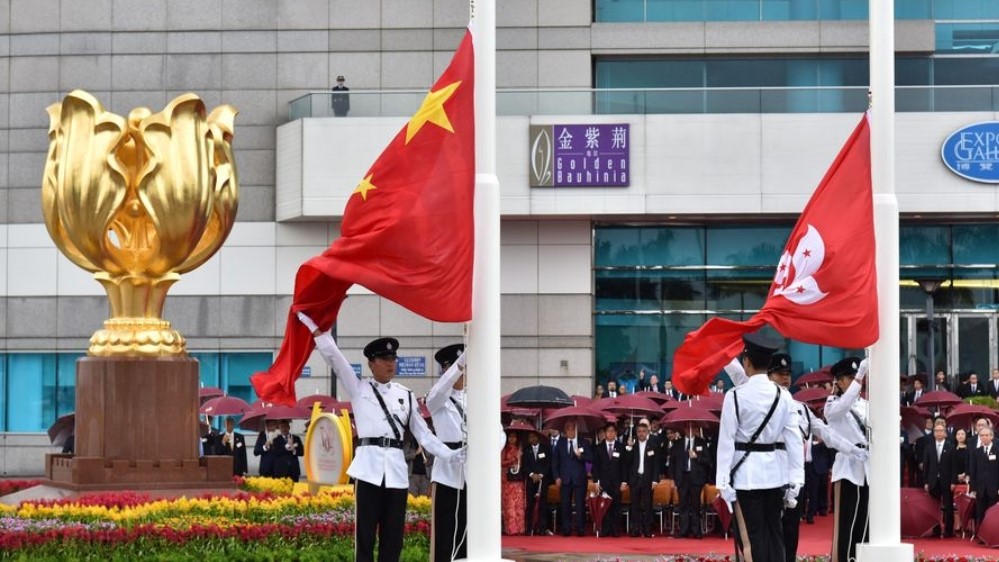

今年的维园集会再次告吹,警方没有发出「不反对通知书」,意味着强行集会有违法风险,不仅涉嫌「非法集结」,而且涉嫌违反国安法。未获批准,法律理由上当然可以归向疫情防控,但更本质的理由自然是国安法。不仅传统集会难以合法进行,甚至组织集会的「香港支联会」本身的合法性,尤其是「颠覆纲领」(结束一党专政)涉嫌触犯国安法的问题,也再次浮现出来。支联会方面坚称不会修改任何纲领,而且表示他们的「民主纲领」一贯如此。一贯如此就合法吗?是否合法需要根据具体法律规范判断,在国安法条件下,原来的法律灰色地带已经不存在,规范清晰化必然带来原有民主习惯的「移风易俗」。如果维园集会的习惯改了,预期「七一」大游行的习惯也会改变,「民阵」的法律命运与「支联会」类似。

如果追溯历史,维园集会及其支联会组织方是1989风波之运动遗产的转移存续。尽管这一传统并不主张「港独」,但对国家制度和政权具有「颠覆性」,是一种政治革命的诉求,有着「颜色革命」的底蕴。《香港国安法》专门规定了「颠覆国家政权罪」,可覆盖此类组织及其行为。「七一」大游行则是2003年反对23条立法的结果,后来逐渐成为「民主抗中」的政治大杂烩,有「港式民主节日」的意蕴。许多港人或许以此为荣,认为这些民主习惯不仅是香港自己创造和维系的,也对「民主中国」有重要推动作用。然而,它们或者延续颠覆性政治革命诉求,或者直接反对香港国安立法(23条),后续发展中更是与外部势力及本土极端势力存在勾结与合流,其合法性缺陷早就存在,只是一直缺乏清晰的法律规范与执法意志加以衡量和纠正。

为什么这些民主习惯「一贯如此」,而如今却必须「改弦更张」呢?最直接的理由当然是《香港国安法》,在清晰的法律规范下,执法机关必须严正执法,民主行动者必须遵守新法,调整适应。因为就「一国两制」的法秩序利益而言,国家安全是前提性和基础性的,反对这一前提和基础的民主习惯必须改变。但这并不意味香港民主习惯及其自由权利的真正丧失,而是需要自我调适到合法的范畴之内,比如支联会明确删除「颠覆纲领」,并切断与外部势力的勾结,以及「民阵」等组织在活动申请中与本土极端派及外部势力明确划清界限,并严格遵守国安法。这样的「法律适应化」改造,对习惯了自由自在、风光无限的香港民主派而言,是非常苦涩和艰难的。

香港许多民主派无法适应新制度,这是客观存在的。他们被标签为「反中乱港」势力而决定性出局,尽管基本成为事实,但内心并不服气,所以有不同的政治选择:

「跑路派」走「港独」国际路线,因为进入国际空间后更加肆无忌惮,当然也会逐步过气和边缘化;

「退出江湖派」即退出政坛、金盆洗手,对新制度不主动适应,也不刻意反对,这些人通常是民主元老(老江湖)或者专业精英(有专业收入保障);

「压力团体派」,即重走体制外的压力活动路线,但因国安法的存在,其活动形式与强度均受到限制。

这就导致了香港「一代人」的民主青春之「芳华已逝」,民主精英出现结构性流失,即便有些温和反对派成功改造为「忠诚反对派」,其底气与元气也难以恢复。民主的活力其实不在制度,而在人心,在精英的责任伦理和大众的团结基础,如果精英萎顿,大众分裂,民主就会成为冲突对抗的乱源。因此,香港民主要想获得生机与活力,除了中央承诺的「不是清一色」之外,还需要香港精英的负责任转型和大众的理解适应。随着香港选举制度本地立法的完成,新制度在规范建构上已经结束,新的民主游戏规则和制度软体系统已经装载完毕,下面就是功能测试和检验的周期了。

新选制要防止被本土派和外部势力破坏,防止出现「选举不合作运动」或「选举揽炒主义」对香港民主的进一步伤害。因此,新选制的「首秀」就需要大量扎实的制度宣传与组织动员工作,特别是支援和鼓励非建制派的「忠诚转化」,确保新选制的民主包容性和社会认受性,确保「爱国者」的社会光谱覆盖面。当然,入局者需要资格审查,是有严格条件和标准的,香港民主选举不能重演过去的冲突游戏,但资格审查在「首秀」阶段也不宜把关过严而挫伤香港社会的民主信心与积极性。新选制的开放度和非建制派的参与度,是香港民主新秩序的核心指标。我在即将出版的新书《香港新秩序:国安与民主的双重变奏》中,更加系统完整地讨论了香港民主新秩序的转型发展问题。此时头绪和纠结颇多,理论阐明和制度解释不易,疏解人心与引导行动更不易。但「一国两制」从来都是实验性、挑战性、创新性与整合性并存的活力体系,眼下的艰难困顿正是新制度创生的前夜风景。

本来香港的政治自由充沛,中央权力高度节制,民主发展道路开阔,为何一步步演化至此呢?香港民主的体质与基因是特殊而多元的,其高亢入场和惨烈转型有著如下基本因素:

港英殖民统治留下的制度遗产和政治人才,尤其是1980年以来的「急速民主化」带来的民主立场与行为习惯,和「一国两制」尤其是「爱国者治港」之间存在规范性对抗,香港民主在基因上沾染殖民印记和反中冲动;

爱国爱港力量长期遭受政治压抑,人才锻炼与成长受到抑制,在实际政治能力和社会认受性上存在短板;

香港的历史人口存在与大陆主体历史的「反对」关系,是受排斥者的历史集合,他们的家族史和个人史助长了「民主抗中」共识的形成及其实践化;

中央过于节制的权力行使习惯及特区政府管治政策的失当,导致国家权威与特区政府权威始终难以有效建立,在2019年修例风波中,这种权威缺失的程度近乎「无政府」状态,倒逼中央改变了原来的「道家式治港」,而立足国家利益与国家理性展现出前所未有的「法家式治港」的决断意志和制度严厉性;

「民主回归论」本身存在僵化和机会主义缺陷,既无法真诚转型为「忠诚反对派」,又无法抵御本土主义挟持和诱惑,导致香港民主运动日益脱轨,走向「一国两制」的对立面;

英美势力对香港民主的组织体系与行动路线有着长期而深刻的塑造、控制和煽动,导致香港民主「棋子化」,缺乏立足「一国两制」的稳健政治立场和国家观念认同,在中美新冷战的波动期终作为「棋子」,而释放出了全部的政治对抗能量,修例风波正是其能量极值,也是香港民主运动由盛转衰的拐点。

总之,在国安法理由及其执法压力下,「二次占中」、「二次反修例」都已成民主运动的历史绝响,常规性的维园集会和「七一」大游行,就其合法性及影响力而言正面临崩解,香港民主的自我传统与习惯确实在改变。面对这一剧变,香港社会需要一场有关「一国两制」与民主的再启蒙和再教育,要敢于反思检讨过往错失,寻回地方民主的国家前提,告别对本土势力和外部势力的依赖习惯,真正立足宪法与基本法构成的特区宪制秩序展开民主重建。

在此意义上,《香港国安法》确实起到了对香港民主习惯进行「移风易俗」的规范性作用,甚至这一部法律具有「一国两制」之「去殖民化+去本土化」纲领的地位,其深远的民主法治重塑意义,会因时间拉长和距离变远而更加凸显。民主归去,民主会再来,因为「一国两制」还在,因为国家支持香港民主有序发展的决断意志和宪法基础并未改变。

(文章观点仅代表作者本人)

作者为北京航空航天大学高研院、法学院副教授、全国港澳研究会理事

来源:橙新闻

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

《香港国安法》确实起到了对香港民主习惯进行「移风易俗」的规范性作用。

今年6月,香港民主派焦躁不安,异常不适:维园集会未获批准,参与者有严重的法律风险;「七一」大游行前景不妙,估计也会泡汤。香港的「民主节日」似乎都过不了了,香港的民主传统还能存续吗?这不仅仅是所谓普选前景问题,更是日常习惯的民主生活方式问题。「一国一制」、「香港民主已死」、「旧有的香港自由已逝」之类的悲情哀叹之声,在香港本地和国际舆论场时有爆发,刺激港人敏感神经。如何理解香港民主习惯之变呢?如何理解国家对「一国两制」制度体系的垂直立法带来的深远影响呢?「一国两制」与香港民主的前景会是怎样的?这些疑问是深刻而复杂的,也会是持久的,甚至是冒犯性的,不会因为中央的立法说明与宣传,以及特区政府的本地立法完成,而烟消云散。新制度与香港人心的内在沟通,才刚刚开始。

香港的民主习惯是独特的,是殖民遗产与「一国两制」碰撞糅合的产物。2014年访学港大期间,笔者不仅有机会全程现场观摩「占中运动」,而且对「六四」维园集会与「七一」大游行印象深刻,更对立法会内的「花式拉布」与校园民主的「天真烂漫」颇为感触,对外部势力控制香港民主的程度感到惊骇。在「一国两制」下的香港,民主保持着高亢的精神气质,并以「民主回归论」的香港普选目标,甚至「民主中国」的远端目标作为共识基础。为了「民主」这样的普适价值,香港的民主派不惜与具体的国家及其背后的领导性力量——中国共产党为敌。香港民主在形式上可能是吸引人的,也有对西方民主的技术模仿,活跃于民主运动角落的每一个人,也许确实分享着民主的普适荣光,但丧失国家前提的民主自满和民主激进化,却为这一绚烂的现代政治进程蒙上了浓重的阴影。民主背离爱国的前提,是香港政治冲突不断激烈化的思想根源。

今年的维园集会再次告吹,警方没有发出「不反对通知书」,意味着强行集会有违法风险,不仅涉嫌「非法集结」,而且涉嫌违反国安法。未获批准,法律理由上当然可以归向疫情防控,但更本质的理由自然是国安法。不仅传统集会难以合法进行,甚至组织集会的「香港支联会」本身的合法性,尤其是「颠覆纲领」(结束一党专政)涉嫌触犯国安法的问题,也再次浮现出来。支联会方面坚称不会修改任何纲领,而且表示他们的「民主纲领」一贯如此。一贯如此就合法吗?是否合法需要根据具体法律规范判断,在国安法条件下,原来的法律灰色地带已经不存在,规范清晰化必然带来原有民主习惯的「移风易俗」。如果维园集会的习惯改了,预期「七一」大游行的习惯也会改变,「民阵」的法律命运与「支联会」类似。

如果追溯历史,维园集会及其支联会组织方是1989风波之运动遗产的转移存续。尽管这一传统并不主张「港独」,但对国家制度和政权具有「颠覆性」,是一种政治革命的诉求,有着「颜色革命」的底蕴。《香港国安法》专门规定了「颠覆国家政权罪」,可覆盖此类组织及其行为。「七一」大游行则是2003年反对23条立法的结果,后来逐渐成为「民主抗中」的政治大杂烩,有「港式民主节日」的意蕴。许多港人或许以此为荣,认为这些民主习惯不仅是香港自己创造和维系的,也对「民主中国」有重要推动作用。然而,它们或者延续颠覆性政治革命诉求,或者直接反对香港国安立法(23条),后续发展中更是与外部势力及本土极端势力存在勾结与合流,其合法性缺陷早就存在,只是一直缺乏清晰的法律规范与执法意志加以衡量和纠正。

为什么这些民主习惯「一贯如此」,而如今却必须「改弦更张」呢?最直接的理由当然是《香港国安法》,在清晰的法律规范下,执法机关必须严正执法,民主行动者必须遵守新法,调整适应。因为就「一国两制」的法秩序利益而言,国家安全是前提性和基础性的,反对这一前提和基础的民主习惯必须改变。但这并不意味香港民主习惯及其自由权利的真正丧失,而是需要自我调适到合法的范畴之内,比如支联会明确删除「颠覆纲领」,并切断与外部势力的勾结,以及「民阵」等组织在活动申请中与本土极端派及外部势力明确划清界限,并严格遵守国安法。这样的「法律适应化」改造,对习惯了自由自在、风光无限的香港民主派而言,是非常苦涩和艰难的。

香港许多民主派无法适应新制度,这是客观存在的。他们被标签为「反中乱港」势力而决定性出局,尽管基本成为事实,但内心并不服气,所以有不同的政治选择:

「跑路派」走「港独」国际路线,因为进入国际空间后更加肆无忌惮,当然也会逐步过气和边缘化;

「退出江湖派」即退出政坛、金盆洗手,对新制度不主动适应,也不刻意反对,这些人通常是民主元老(老江湖)或者专业精英(有专业收入保障);

「压力团体派」,即重走体制外的压力活动路线,但因国安法的存在,其活动形式与强度均受到限制。

这就导致了香港「一代人」的民主青春之「芳华已逝」,民主精英出现结构性流失,即便有些温和反对派成功改造为「忠诚反对派」,其底气与元气也难以恢复。民主的活力其实不在制度,而在人心,在精英的责任伦理和大众的团结基础,如果精英萎顿,大众分裂,民主就会成为冲突对抗的乱源。因此,香港民主要想获得生机与活力,除了中央承诺的「不是清一色」之外,还需要香港精英的负责任转型和大众的理解适应。随着香港选举制度本地立法的完成,新制度在规范建构上已经结束,新的民主游戏规则和制度软体系统已经装载完毕,下面就是功能测试和检验的周期了。

新选制要防止被本土派和外部势力破坏,防止出现「选举不合作运动」或「选举揽炒主义」对香港民主的进一步伤害。因此,新选制的「首秀」就需要大量扎实的制度宣传与组织动员工作,特别是支援和鼓励非建制派的「忠诚转化」,确保新选制的民主包容性和社会认受性,确保「爱国者」的社会光谱覆盖面。当然,入局者需要资格审查,是有严格条件和标准的,香港民主选举不能重演过去的冲突游戏,但资格审查在「首秀」阶段也不宜把关过严而挫伤香港社会的民主信心与积极性。新选制的开放度和非建制派的参与度,是香港民主新秩序的核心指标。我在即将出版的新书《香港新秩序:国安与民主的双重变奏》中,更加系统完整地讨论了香港民主新秩序的转型发展问题。此时头绪和纠结颇多,理论阐明和制度解释不易,疏解人心与引导行动更不易。但「一国两制」从来都是实验性、挑战性、创新性与整合性并存的活力体系,眼下的艰难困顿正是新制度创生的前夜风景。

本来香港的政治自由充沛,中央权力高度节制,民主发展道路开阔,为何一步步演化至此呢?香港民主的体质与基因是特殊而多元的,其高亢入场和惨烈转型有著如下基本因素:

港英殖民统治留下的制度遗产和政治人才,尤其是1980年以来的「急速民主化」带来的民主立场与行为习惯,和「一国两制」尤其是「爱国者治港」之间存在规范性对抗,香港民主在基因上沾染殖民印记和反中冲动;

爱国爱港力量长期遭受政治压抑,人才锻炼与成长受到抑制,在实际政治能力和社会认受性上存在短板;

香港的历史人口存在与大陆主体历史的「反对」关系,是受排斥者的历史集合,他们的家族史和个人史助长了「民主抗中」共识的形成及其实践化;

中央过于节制的权力行使习惯及特区政府管治政策的失当,导致国家权威与特区政府权威始终难以有效建立,在2019年修例风波中,这种权威缺失的程度近乎「无政府」状态,倒逼中央改变了原来的「道家式治港」,而立足国家利益与国家理性展现出前所未有的「法家式治港」的决断意志和制度严厉性;

「民主回归论」本身存在僵化和机会主义缺陷,既无法真诚转型为「忠诚反对派」,又无法抵御本土主义挟持和诱惑,导致香港民主运动日益脱轨,走向「一国两制」的对立面;

英美势力对香港民主的组织体系与行动路线有着长期而深刻的塑造、控制和煽动,导致香港民主「棋子化」,缺乏立足「一国两制」的稳健政治立场和国家观念认同,在中美新冷战的波动期终作为「棋子」,而释放出了全部的政治对抗能量,修例风波正是其能量极值,也是香港民主运动由盛转衰的拐点。

总之,在国安法理由及其执法压力下,「二次占中」、「二次反修例」都已成民主运动的历史绝响,常规性的维园集会和「七一」大游行,就其合法性及影响力而言正面临崩解,香港民主的自我传统与习惯确实在改变。面对这一剧变,香港社会需要一场有关「一国两制」与民主的再启蒙和再教育,要敢于反思检讨过往错失,寻回地方民主的国家前提,告别对本土势力和外部势力的依赖习惯,真正立足宪法与基本法构成的特区宪制秩序展开民主重建。

在此意义上,《香港国安法》确实起到了对香港民主习惯进行「移风易俗」的规范性作用,甚至这一部法律具有「一国两制」之「去殖民化+去本土化」纲领的地位,其深远的民主法治重塑意义,会因时间拉长和距离变远而更加凸显。民主归去,民主会再来,因为「一国两制」还在,因为国家支持香港民主有序发展的决断意志和宪法基础并未改变。

(文章观点仅代表作者本人)

作者为北京航空航天大学高研院、法学院副教授、全国港澳研究会理事

来源:橙新闻