丝绸之路是亚非欧旧大陆的商贸往来和文明交往之路,它推动了旧大陆由隔绝走向统一,是世界历史展开的主轴,也是世界主要文化的“母胎”和东西文明交流的桥梁,因而是人类历史上最珍贵的文化遗产之一。一部人类文明交往史很大程度上就是丝绸之路发展史。

文|西安 席会东

世界丝绸之路示意图

丝路分延四径联通亚非欧大陆

亚非欧旧大陆不同区域文明的多样性和互补性是丝绸之路形成、发展与繁荣的基础,旧大陆的自然地理环境和人文地理环境是丝绸之路路线走向的决定性因素。丝绸之路从亚欧大陆南边的太平洋和印度洋沿岸、中部的沙漠绿洲带、北方的草原地带,东西横贯亚非欧旧大陆,连接了太平洋、印度洋沿岸众多的港口和岛屿,促进了亚非欧旧大陆不同区域的物种传播、商品交换、族群融合、技术交流和思想交融,推动了东亚中华文明、南亚印度文明、西亚北非伊斯兰文明、欧洲希腊罗马文明、北方草原游牧文明的交汇和融通。

丝绸之路有狭义和广义之分,广义的丝绸之路主要包括四条路线:一是沙漠绿洲之路,也称“玉石之路”“金石之路”,核心段落位于内陆亚洲的沙漠绿洲之间,主线从西安或洛阳出发,沿渭河流域向西,越黄河经甘肃河西走廊、新疆、中亚,通往南亚、西亚,进而到达地中海沿岸直至意大利罗马,兴盛于汉唐时期,既是官道,又是商道和僧道。二是海上丝绸之路,也称“瓷器之路”“香料之路”“书籍之路”“银瓷之路”,分为东洋道、南洋道和西洋道,分别由中国东海的泉州、宁波,南海的广州等港口城市出发,浮海扬帆,向东通往朝鲜半岛、日本列岛,向南向西通往东南亚,越马六甲海峡向西到南亚、西亚、南欧和东非各地,兴盛于宋元时期,主要是商道,其次是官道和僧道。三是北方草原之路,又称“绢马之路”“皮毛之路”,主线从长安或北京出发,向北经蒙古高原、欧亚草原,再向西往南通往中亚、西亚、欧洲,兴盛于先秦和蒙元时期,主要是商道。四是南方丝绸之路,又称“高山峡谷之路”“茶马古道”,主要从四川成都地区出发,向西经西藏、尼泊尔地区,或是向西南经云南、缅甸,到达印度中部地区,再向北通往中亚,与沙漠绿洲之路相连接,主要是商道。唐代还开辟了融合西北丝路和西南丝路的“唐蕃尼竺古道”,主要是从长安出发,向西北到甘肃河西走廊,转向西南经青海到达西藏拉萨地区,再沿雅鲁藏布江向西,经尼泊尔到达印度中部地区,唐朝公主入藏和王玄策等使臣出使印度多经此路。

狭义的丝绸之路主要指横贯欧亚大陆中部的沙漠绿洲之路。隋唐繁荣时期的沙漠绿洲之路以中国新疆葱岭喀什和西亚两河流域巴格达城为界,分为东、中、西三段。东段西安至敦煌间的道路分为南道、北道和青海道等三条通道,敦煌至喀什间的道路分为南道、北道和新北道,中段喀什至巴格达段也分为北道、中道和南道。

沙漠绿洲之路、北方草原之路和西南高山峡谷之路又可以统称为陆上丝绸之路,与海上丝绸之路相互呼应,共同构成人类文明交往的主要路径。四条路线使亚非欧旧大陆的不同文明由隔绝孤立走向交流融合,使不同族群由区域史形成相互联动的世界史。

互利共赢走出丝路康庄大道

河南新野出土的汉画像砖《穆天子西游》拓片

丝绸之路是一条由亚非欧大陆不同文明分段开辟、不同族群接力共建、经历漫长发展逐渐贯通的大通道。公元前10世纪,西周穆王在两次西征犬戎之后,从周都宗周丰镐(今西安西南)出发,一路西行,经青海、甘肃,到达新疆,推动了中原与西域的交通联系。公元前7世纪,秦穆公征服西戎后,“秦”的威名就随著戎、狄的流动,向西方传播,“秦”的音译Cina或Sina,就逐渐成为西域众多族群及印欧语系、闪含语系诸多语言对中国的称呼。公元前6、5世纪,波斯帝国征服西亚、中亚、北非和欧洲东南部,并修建波斯御道。公元前334年至前324年,亚历山大大帝东征,建立从地中海到印度河,从黑海、里海、咸海到阿拉伯海、波斯湾、红海的辽阔帝国,开创了旧大陆的希腊化时代,东西方文化开始深入交流。公元前3世纪,秦帝国的统一和全国性道路网络的构建为丝路贯通奠定基础。公元前2世纪,汉武帝派张骞两次出使西域,建立起中国与中亚、南亚的长期性、稳定性官方交往和商贸往来。公元前1世纪,汉朝设立西域都护,沿丝路驻兵屯田、修筑长城,维持西域通道畅通,打通丝绸之路东段和中段,使陆上丝绸之路正式全线贯通。

丝绸之路的历史表明,丝路沿线国家尤其是大国的和平合作、开放包容是丝路畅通的前提,也是沿线国家繁荣昌盛的保证。公元1世纪至2世纪,东亚汉帝国、中亚贵霜帝国、西亚安息帝国和欧洲罗马帝国的和平交往,建立了亚非欧大陆贸易网络,见证了丝绸之路的昌盛。公元7世纪至9世纪,唐帝国、阿拉伯帝国和东罗马帝国的交往合作,促成了丝绸之路的高度繁荣。与之相对的是,战争和对抗会引起丝路中断,也会导致大国衰落。公元4世纪至7世纪,萨珊波斯和东罗马帝国因丝路控制权而持续冲突,最终导致萨珊波斯被阿拉伯帝国所灭,而东罗马帝国也丧失东方行省走向衰落。合则两利,斗则两伤,是丝路留下的历史经验教训。

文明因交往互鉴而繁荣,因封闭隔绝而衰落。丝绸之路是中华文明不断丰富、更新和完善的重要动力,也是中华文明持续传承、传播的重要路径,还是世界文明交流、互鉴、共荣的重要机制。中华文明开放包容,融汇创新。新石器时代的“物种之路”和“玉石之路”,促进了中华文明的形成,玉器、丝帛和青铜器成为中华礼乐文化的重要载体,汉唐时期中国通过陆上丝路广泛吸纳兴起于印度的佛教,并将其内化为自身的一部分,推动了魏晋玄学、隋唐佛学和宋明理学的繁荣。唐宋元时期,中国通过海上丝路吸收波斯阿拉伯文明成果,伊斯兰文明因而扎根中国西北地区并实现内化。明清以来,中国全面吸纳西学,并逐渐将其中国化,促进了自身的不断完善。

河南巩义双槐树遗址出土的约 5,300 年前的骨雕家蚕

丝路实践昭示后人,互学互鉴、互利共赢带来和平与繁荣,固步自封、排斥异己则会导致没落和冲突。汉唐王朝因开放包容而繁荣昌盛,明清王朝因闭关锁国而走向衰落。阿拉伯帝国因开放包容,继承中东地区古代文明遗产,并通过百年翻译运动全面吸收欧洲文明成果而昌盛,其后因伊斯兰教内部教派冲突及与欧洲基督教世界的对抗而走向衰落。奥斯曼土耳其帝国试图一国控制独享东西方贸易权,不仅引发了其与威尼斯等欧洲国家的战争冲突,还刺激欧洲人绕开传统丝绸之路、开辟新航路,最终导致自身的衰落。零和博弈只会走入死胡同,互利共赢才能走出丝路康庄大道。

丝绸之路不仅是文明交往路径,更是一种价值观和世界体系。作为一种价值观,丝绸之路倡导多元和共赢,这与西方所倡导的一元价值体系即所谓的普世价值是不同的,正是丝绸之路价值观构建起了多元共生的世界体系。这种丝路世界体系比西方在基督教一元宗教观和民族国家基础上构建的世界体系,从长时段来看更具有包容性和生命力。丝路价值观对于当前国际社会构建更为平等包容的世界体系具有重要启示。

中国丝路三宝推动丝路沿线

文明繁荣发展

丝绸之路首先是一条商贸之路,丝路上的商品交换和人员往来促进了旧大陆上技术交流和传播,催生了粟特人等商业族群。中国的丝绸、陶瓷和茶叶被奉为丝路三宝,中国的养蚕制丝技术、陶瓷制作技术曾长期为中亚、西亚和欧洲国家所追慕和模仿。

丝绸是丝绸之路得名的由来,也是东西方贸易中最重要的商品和媒介。中国是世界上最早驯养家蚕、缫丝织绸的国家。20世纪80年代以来,郑州荥阳青台、汪沟遗址发现的丝绸残片和巩义双槐树遗址发现的骨雕吐丝家蚕,都实证中国在5,300多年前的仰韶文化时期就开始养蚕制丝。这与中国古史传说中轩辕黄帝元妃嫘祖发明养蚕制丝及郑州是黄帝之都的人物、时空背景相互契合。玉帛古国成为中国国家文明起源发展的重要阶段。中国丝绸向域外传播最晚始于2,500年前。德国南部斯图加特公元前500多年的古墓出土的人体遗骸上穿有中国丝绸服饰残片,俄罗斯阿尔泰山北麓巴泽雷克公元前5世纪的斯基泰人墓葬中也出土有中国战国时期楚国的凤鸟纹丝织品。欧洲人在公元前4世纪时,就是通过丝绸开始认识中国的。希腊史学家克泰夏斯(Ctesias)在其《史地书》中用“塞里斯”(seres)来称呼产丝的中国。希腊文中的丝一词“ser”是上古汉语辗转的音译词,而“seres”原意是“制丝者”,引申为“丝国”。希腊罗马人所获得的中国丝绸数量稀少,极为罕见。公元前1世纪古罗马凯撒大帝身穿中国汉朝丝袍出现在剧场之中,引起罗马贵族的集体瞩目和称羡。丝路全线贯通后,罗马人仍然要通过波斯安息人辗转获得中国丝绸,因而价格昂贵,导致罗马帝国黄金外流,罗马元老院曾因此而下令禁止贵族妇女穿著轻薄如纱的丝绸衣物,但从古罗马庞贝古城壁画中酒神巴库斯侍女迈阿德斯的丝绸服饰来看,丝绸衣物是古罗马贵族渴求追慕的风尚。

中国丝绸以其质地华贵典雅和昂贵轻便,不仅是丝路的重要商品,也是丝路贸易结算的重要硬通货,因而制丝成为丝路沿线各国竞相获取的高新技术。养蚕制丝技术的传播始于东汉时期。根据玄奘《大唐西域记》的记载,汉代西域城邦国于阗(今新疆和田)本无蚕桑,于阗王便派使节到汉朝请求赐予蚕种和桑种,但被汉朝皇帝拒绝。于阗王便采用曲线救国之法,请求与汉朝和亲并得到汉帝准许。于阗王迎亲使者密告远嫁的汉朝公主,于阗国无丝帛桑蚕,请求公主将蚕桑之种秘密带到于阗。汉朝公主将蚕种和桑种密藏于凤冠霞帔之中,避开汉边关卫士查验,顺利带到于阗培育成功,使蚕桑生产之术在西域传播开来,于阗也逐渐成为西域著名的丝织中心。20世纪初,英国探险家斯坦因在和田地区的丹丹乌里克遗址发现一块木版画“汉朝公主传丝图”,刻画的正是将蚕桑种子带到于阗的汉朝公主。斯坦因还在于阗附近祠庙废墟里发现了一幅“蚕先”祭祀壁画,反映出蚕桑在西域社会中的重要性。

大英博物馆藏中国新疆和田出土唐传丝公主木版画

新疆西域是中国通往亚欧大陆西方的门户,桑蚕丝织技术在汉代传入西域后,又在3世纪的三国时期传播到了中亚和西亚。隋唐时期,萨珊波斯已经能织造工艺高超的波斯绫锦,西亚的波斯锦和阿拉伯番锦以及中亚的粟特胡锦将中国丝织技术和当地毛纺技术结合创新,反向流入唐长安成为新时尚。但其丝织品与中国仍有较大差距,根据西方史料记载,6世纪时曾有萨珊波斯人到中国学习桑蚕丝织技术。8世纪时,怛罗斯之战被俘的唐长安人杜环曾在大食即阿拉伯帝国见到河东人乐还和吕礼在当地传授丝织技术。

中国蚕桑丝织技术传入欧洲约在6世纪。东罗马帝国即拜占庭帝国著名的查士丁尼皇帝在位期间(公元527—565年),致力于打破萨珊波斯对丝绸贸易的垄断权。他一方面联合盟友西突厥汗国发动了对波斯的丝路贸易战争,打破萨珊波斯的阻挠直接与中国开展丝路贸易;同时分南北两路,遣南路使臣到阿拉伯半岛西南端的也门,希冀通过开辟海上丝路印度航线以购买丝绢及其他中国产品,北路使臣到西突厥希望通过草原丝路获得中国丝绸。另外一方面又高价悬赏获取中国桑蚕丝织之法,实现自产丝绸。根据西方史料记载,在重赏之下,两个印度僧侣进入中国,将从中国获得的蚕卵藏于竹杖之中,扮作香客持杖行路,躲过中国边关查验,最终将蚕种带到了拜占庭首都君士坦丁堡。从此之后欧洲人开始能够养蚕织丝。在桑蚕技术传入欧洲后,中国的脚踏织机和提花机也相继传入欧洲,使欧洲织机结构发生革命性变化,由竖机进入提花机时代,从而能够织造复杂的大花纹织物,奠定了欧洲近代机械穿孔纹版的基础。中国丝织技艺的传入,对其后欧洲社会的政治、经济都产生了重要影响。13世纪意大利城邦经济的腾飞,与丝织业的兴盛密不可分。

陕西历史博物馆藏西安何家村出土唐代拜占廷希拉 克略金币

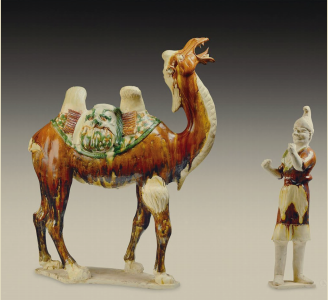

从新石器时代的仰韶文化开始,中国的彩陶技术的向西传播就极大推动了人类历史的发展。唐代三彩陶瓷技术沿丝路传入西亚和欧洲,推动了13世纪意大利制瓷业的发展。元明清时期中国青花瓷技术更是西亚和欧洲国家追慕的对象,青花瓷成为欧洲皇室贵族身份地位的象征,china(瓷器)一词也成为西方语言中中国的代称。中国的茶叶传入丝路沿线地区后,不仅解决了肉奶饮食族群的消化问题,而且还逐渐催生了欧洲贵族下午茶等生活方式时尚。中国古代四大发明之一的造纸术传入中亚、西亚、南亚和欧洲后,使这些地区结束了贝叶、泥板、莎草或羊皮卷时代,打破教士和贵族对知识的垄断,推动其走出中世纪。波斯的金银器制作、掐丝珐琅技术,罗马帝国的玻璃制作、建筑技术,印度的制糖技术,都推动了丝绸之路沿线国家生活改善和社会进步。

陕西历史博物馆藏唐三彩牵驼胡人俑

“一带一路”开启世界文明交流互鉴

新纪元

敦煌莫高窟唐代佛教壁画中的胡腾舞女

丝绸之路推动了沿线族群的思想艺术交流。公元前6世纪诞生于南亚的佛教,公元前6世纪创立于波斯的琐罗亚斯德教,公元1世纪诞生于巴勒斯坦一带的基督教,公元7世纪兴起于阿拉伯半岛的伊斯兰教,因丝绸之路的传播交流而成为世界性宗教。丝绸之路沿线众多世界文化遗产多是因宗教信仰传播而形成的,如中国境内的敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟、麦积山石窟、克孜尔千佛洞等佛教石窟造像壁画,铭刻了佛教在丝路上的传播印迹,反映了中华文明、印度文明、希腊文明和波斯文明在丝路上的交融。法显、鸠摩罗什、玄奘、善无畏、阿罗本等高僧和传教士,行走丝路,不畏艰险,寻求真理,传播思想,写下不朽的丝路传奇,树立厚重的丝路丰碑,留下丰富的精神遗产。

敦煌莫高窟初唐壁画《张骞出使西域图》

丝绸之路是不同文明的互学互鉴之路,不同族群的共建共享之路,对人类社会的发展起到了巨大的推动作用,留下厚重的文化遗产,对当代世界国家合作具有重要启示。“一带一路”倡议是在丝绸之路遗产和经验基础上凝炼而成的中国智慧和中国方案,是中国对当代国际合作与全球治理模式的积极探索,是激活丝绸之路历史遗产和经验、重现丝绸之路繁荣景象的伟大壮举,为国际社会提供了一种不同于西方版本的治理模式和发展愿景,为人类历史描绘了一幅实现人类命运共同体的蓝图和路径,必将开启世界文明交流互鉴的新纪元,促进中华民族的伟大复兴和中华文明的辉煌重现,并为推动世界历史和人类文明发展作出重要贡献。

(作者系西北大学丝绸之路研究院副教授、副院长)

编辑:严 骏

校对:邸 倩

扫描二维码分享到手机