香港是连接祖国内地与世界的一座重要桥梁,许多海外华人华侨时刻关注著这座城市的稳定与繁荣,对香港的观察和思考有著独特的视角。本期刊发旅德华人作家杨坚华的一篇文章,以飨读者。

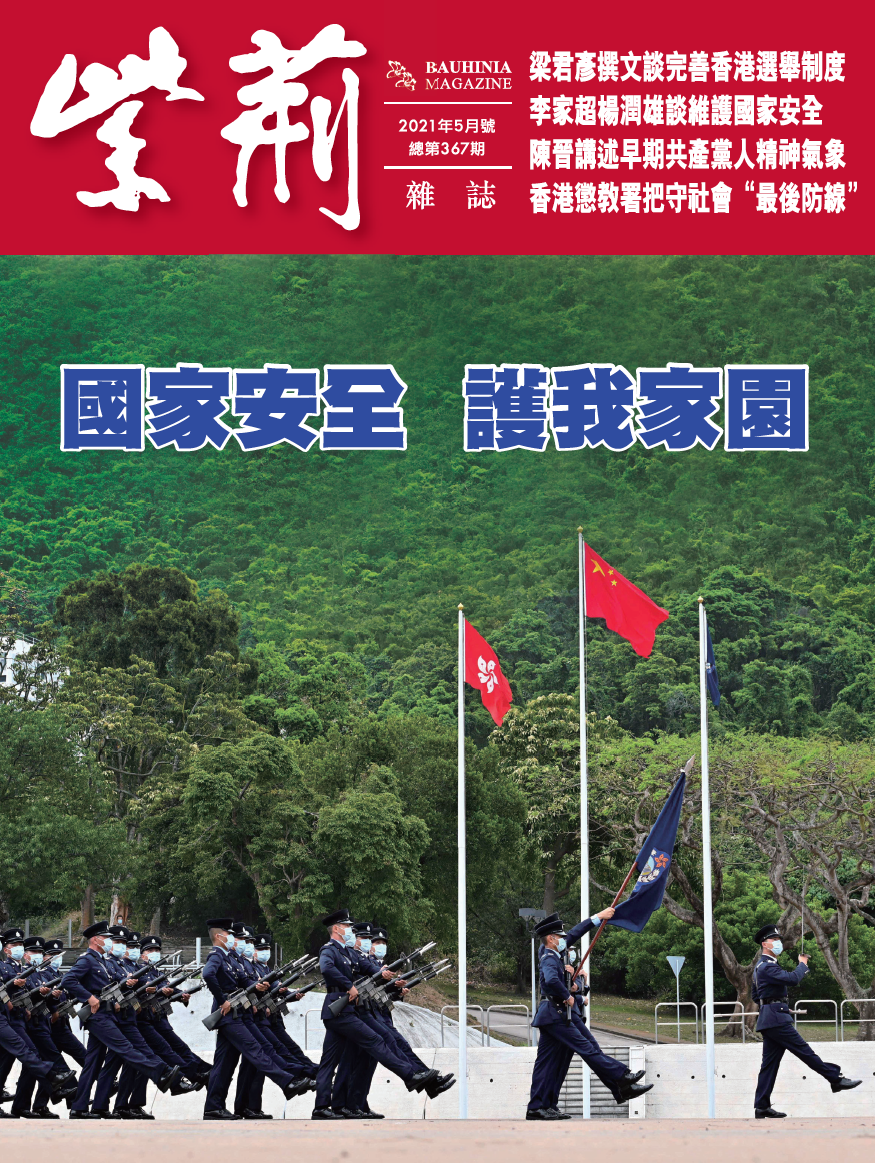

香港街头的路牌,彰显著这座城市的历史和繁华(罗宏 摄)

港台与内地都熟悉的音乐人罗大佑创作过一首家喻户晓的歌曲《东方之珠》,在这首歌里,香港戴上了“东方之珠”的桂冠。而常常被拿来与香港作比较的上海却没有这么幸运,它只能与吉隆坡、曼谷、岘港等东南亚海港城市一样,被冠以“东方明珠”之美誉。一字之差,一个成了“唯一”,其他的则成了众多明珠中的一颗。作为镶嵌在中国南海的一颗璀璨明珠,香港无疑充满了魅力。就像女人的魅力更多地体现在风情,香港的魅力也在于它特有的品格和秉性,包括它独特的城市味道,它的城市温度。说到城市温度,知名旅游信息网站travelbook曾在德国发起网上投票,选出全球20座最不友好的城市,香港竟赫然有名。上榜原因——冷漠。无独有偶,联合国人类住区规划署的年度报告,多次将香港列为全亚洲贫富差距最严重的城市。照此说来,香港的城市温度想必是寒冷的。但歌曲《东方之珠》中,罗大佑把香港称作“我的爱人”。爱人难道不是世上最温暖的吗?对于我而言,香港是我最熟悉的城市之一,它就像一位老朋友,亲切又令人牵挂。当年出差国外,因为航班原因,我往返都是经过香港。定居德国之后,每次回国探亲,我同样选择从德国直飞香港。每当航班降落在香港国际机场时,我都会格外兴奋,以致于在酒店放下行李,就迫不及待地将自己投进香港热气腾腾的人间烟火中。尤其是每年春节时,正值香港洋紫荆的花季,大片大片的花朵在树上艳丽地绽放,人们在树下经过,还能闻到淡淡的芬芳。因为假期,街头也多了份喜庆和慵懒,这份别样风情尤为令人沉醉。此时的香港,让人感觉特别温暖。一冷一热,人们对香港的感受为何迥然不同?大概因为绝大多数游客在旅途中只是用五官去感受。游客的眼中,他们看到的香港俨然是一个功利主义的社会。街上人潮如涌却很难看到几张笑容;很少有人会停下自己匆匆的脚步,去关心一下身旁面露焦虑的陌生人;各种排队付款处若有人动作迟缓,很可能马上招来别人的白眼……这些不愉快的体验自然会令游客感到失望。而那些愿意付出时间和耐心去期待,愿意用心去聆听和拥抱香港的人,则能破解这座城市的密码,从而找到城市真正的入口。那个入口通往过去,又引向未来。在香港,偶尔我会和朋友们乘坐山顶缆车到太平山顶,从凌霄阁俯览维多利亚港两岸景致。山顶虽说是香港富豪们的栖居地,但那里并不像美国纽约上东区那样。纽约上东区的空气中似乎总是透著寒意的傲慢和冷漠,仿佛在提醒人们“保持一定距离”!香港山顶那些散落的豪宅里的光亮只是低调地闪烁著,但历史上的山顶区却是另一幅画面。1904年4月港英政府颁发的《山顶区保留条例》明文禁止华人在山顶区居住。该条例直到1930年12月才废止。1918年颁布的《山顶区(居住)条例》更是持续到1946年。与此同时,在1928年之前,旧上海时代的许多租界公园,同样禁止华人入内。我曾在欧洲一些美术馆举办的老照片回顾展上,看到过几张足以令中国人义愤填膺的旧照片——几位身著水兵服的外国人围在一起打牌,但他们并没有坐在椅子上面,充当椅子的是几个留著长辫子跪在地上的中国人。人们难以从照片中分辨出它们拍摄于中国哪座港口城市,又或者当年中国任何一座港口城市都可能出现此情景。那些水手们骄纵轻狂的面孔印在我的脑海里,久久难以拂去。而今的香港山顶区早已褪去了昔日不可一世的傲慢,若不是受疫情影响,每天都会游人如织。不过,尤其是在盛夏季节,那些来自世界各地的游客们,当他们在山顶区观赏迷人景致、享受著徐徐凉风拂面时,山顶那些静谧奢华的豪宅,可能会令大家情不自禁地想起,白天香港城里蒸笼般的闷热。香港城里那些狭窄蜿蜒的街巷,年久失修的老屋,街巷口穿著汗衫短裤、不停地摇著手中芭蕉扇的老人……如此夸张的对比,势必会触碰不少游客的心思。当世上的少数人急于摆脱金钱带来的烦恼时,大多数人却仍在为获得最基本的生存条件而苦苦挣扎。这似乎为世上如香港山顶区这般的美景,抹上了一层荒诞的色彩。而荒诞或许是世界上所有的大都市始终摆脱不了的阴影,它不但会令一座城市的温度产生地理位置上的温差,更让城市温度具有个人感受上的天壤之别。很多来香港的游客会抱怨香港地铁的拥挤。另外,也许为了让空气更好流通,夏天香港地铁里的空调冷气格外强劲。往往当大家走出地铁口来到地面,扑面而来的热气让人以为自己刚刚完成了一次北半球到南半球的穿越。我庆幸自己避开了这种温差的锤炼。

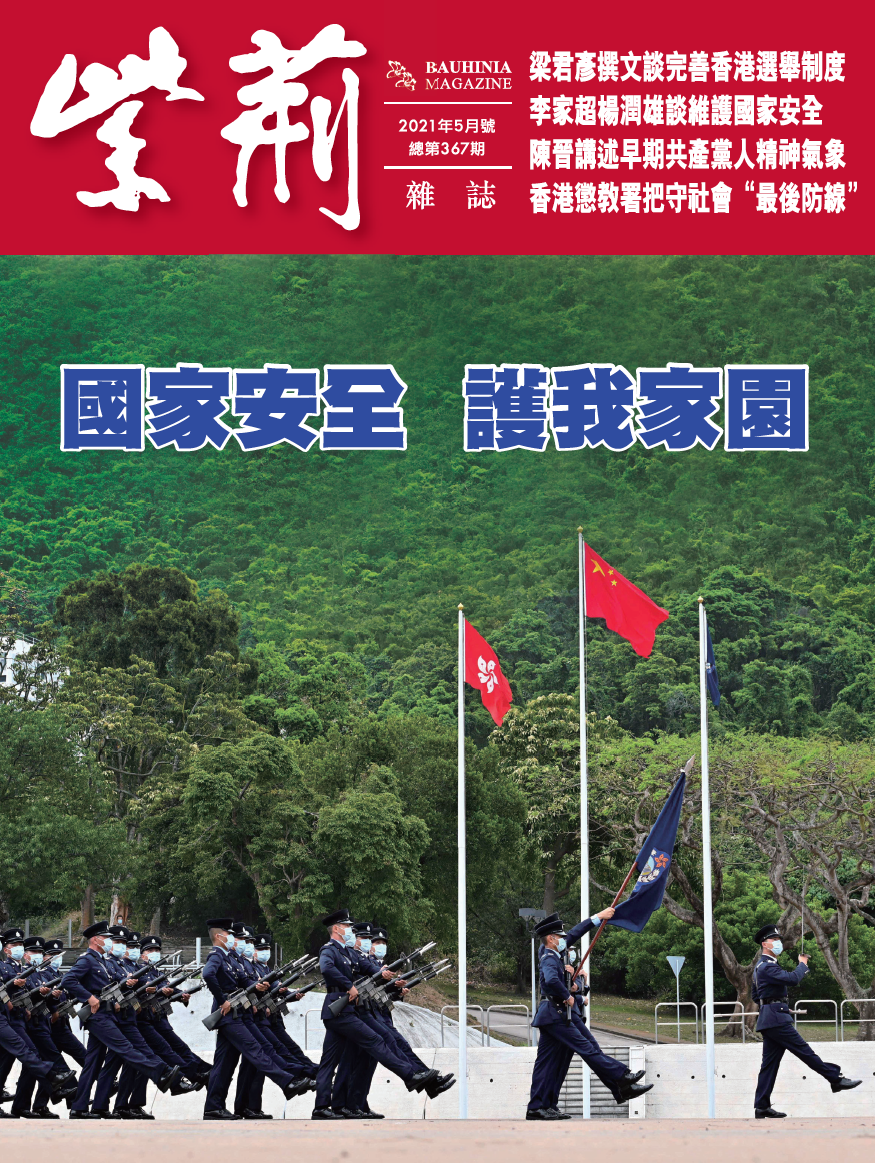

缓缓行驶的叮叮车,已经成为香港的一张特色名片(罗宏 摄)

第一次到香港时,我就接受了香港朋友们的建议,将叮叮车作为自己在香港的出行交通工具。朋友们叮嘱我记住叮叮车的路线图,这样就不用再担心迷路。香港的叮叮车的确非常便捷,每站间隔大约150米左右,人们若是因为观赏沿途风景错过了站点也没关系,更何况下车步行的这一百多米,香港街头还常常会有意外的惊喜发现。叮叮车的票价也极其平民化,一张四天通行票才34元港币。夹在当地人中间,开著车窗,时有微风拂过,随著“叮叮”提示音的此起彼伏,香港的城市画卷在眼前徐徐展开。叮叮车的慢与街上行人的匆匆,形成鲜明的对比,又有种奇妙的和谐。街边安然闲坐的居民,扭头望著远处的行人(罗宏 摄)这大概就是香港的独特风景。喧嚣中的冷漠,拥挤中的孤独,或许会令不少游客无所适从,但这份淡漠的距离又让人们得以自由地释放自我。因为在这里,没有人会在意你是谁,大家可以轻松地卸下面具和伪装,做一回真正的自己,而香港也贴心地为大家提供了选择的多样性。这里既有快速又拥挤的地铁,也有叮叮车这种复古型慢悠悠的交通工具;作为世界时尚中心,香港拥有各种世界奢侈品牌,同时它又拥有“女人街”“庙街”之类的夜市摊档;它既有昂贵的米其林餐厅,也有价廉却美味的各种街头小吃……对多样性的包容,蕴育了这座城市的无限可能性,人们的想象力得以自由驰骋和发挥,从而催生了一座城市的活力,让它始终生机勃勃。大家公认,一座城市的温度取决于它的人文环境。香港被一些人认为是“文化沙漠”,但以下数据或许会令他们改变观点。“世界城市文化论坛”(World Cities Culture Forum)2020年发布的数据显示:寸土寸金的香港拥有1,312家书店,人均拥有书店的数量进入全球前三名。另外,香港还拥有14,998家餐馆,其中包括70家米其林餐厅;111家美术画廊,82家公共图书馆,55家剧院,39座大型博物馆(另有媒体报道,截至2021年4月,香港共有60座博物馆),新冠肺炎疫情之前香港每年举办3,459场各种音乐汇演……尽管经历了150多年的殖民统治,中华传统文化包括语言、文字在香港的延续却从未中断,香港人的日常生活中始终处处渗透著中华文化的元素。哪怕再艰难的岁月,香港人始终乐观地相信:人生“总算是欢笑多于唏嘘”。那些历史镜头下的香港,街头林林总总的广告牌、商铺全是中文;而中医诊所数量之多更是超过内地任何一座城市。漫步香港街头,除了各色小吃的诱惑扑鼻而来,还经常会闻到中药的香味。尤其在炎热的夏天,空气中飘著的药香被吸入鼻子,顿觉浑身凉爽不少。中医并没有被纳入香港公营医院体系,却依然拥有如此多的追随者,这大概缘于中华民族基因中对传统文化的坚守和传承,也体现了一种文化认同和自信。正是秉承了这么一种坚韧不拔的精神力量,香港在过往岁月里屡创奇迹。2020年日本厚生劳动省公布的最新数据显示:2019年,女性平均寿命最长的国家或地区为中国香港(88.13岁)、日本(87.45岁)、西班牙(86.22岁);男性平均寿命前三甲分别为中国香港(82.34岁)、瑞士(81.7岁)、日本(81.41岁)。蜗居的香港人平均寿命继续蝉联世界第一。其实,早在2018年,香港女性和男性就分别以87.56岁和82.17岁荣获世界人均寿命的冠军。

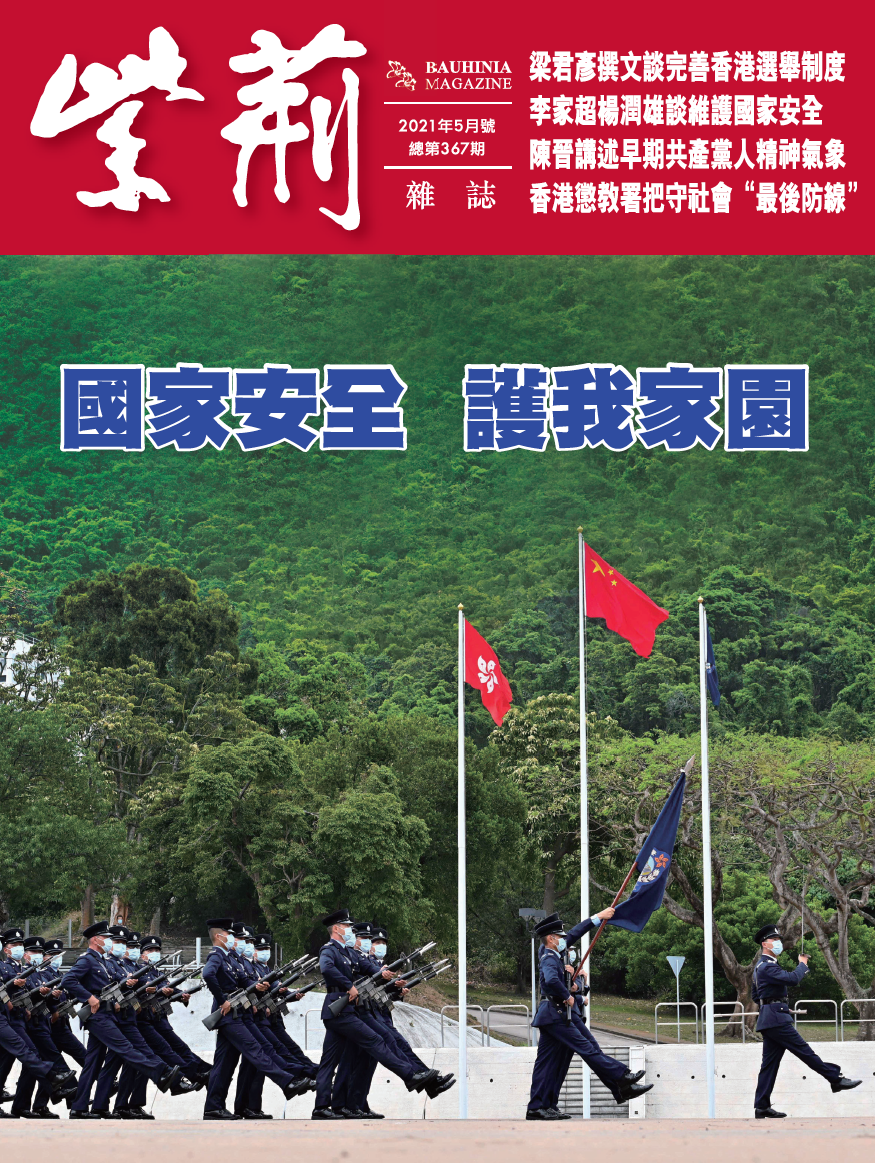

作为重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心,香港是全球最自由的经济体和最具竞争力的城市之一,图为繁忙的港口一角(罗宏 摄)

按说高昂的生活成本,巨大的竞争压力,很容易造成人的精神高度紧张,从而导致免疫力下降。这些都是对健康不利的因素。香港这似乎与常识不符的夺冠之举,或许印证了专家们的观点——长寿最关键的因素来自精神方面。而香港女性人均寿命高达88.13岁,更令大家开玩笑说:香港人从不退休,忙得没时间抽烟喝酒,也没时间怨天尤人抱怨生活,所以才能长寿吧!不少媒体也报道称,香港女性是全亚洲最难应付的女性,她们强势得令人难以亲近。与此同时,男女比例失衡已成为香港社会必须面对的一个挑战。根据香港特区政府统计处2020年底公布的数据,全港747.42万人口中,男性数量为340.97万,女性数量为406.45万,这与中国内地城市男多女少的情况恰好相反。大家印象中的香港女人通常梳著最容易打理的发型,脸上总是淡淡的内敛表情,她们从不表现出过度的热情,也不刻意做作、装腔作势,像极了香港这座城市。换个角度说,香港“女多男少”的人口格局,让这座城市貌似冷漠的面孔后面,多了份女性的柔软,使得香港这座依山傍海的城市,既有山的坚硬和稳定,又具有海的温柔和灵动。香港特区政府社会福利署的数据显示:在香港,每五个人里面就有一位是义工。这是一份彼此携手,同舟共济的担当和勇气。拥有如此之多热衷于慈善公益活动的民众,香港又怎么可能是一座缺乏温度、冷漠的城市呢?香港虽然身上还带著殖民地的伤疤,但它的天生丽质,深入骨髓的坚韧,使它始终自信地高昂头颅。“我爱你年轻时的美丽,更爱你饱经风霜的容颜”,这是人们对爱人的倾诉。但香港,这座曾在岁月沧桑中始终承载著民族尊严的城市,这座建筑、花草树木、山川河流等等无不带著过往的负重和记忆的城市,它依然美丽,它始终年轻。自信带来的包容之心会让四方之士源源不断地为这座城市注入新鲜活力,使之始终具备展现无限可能性的能力。

![]()